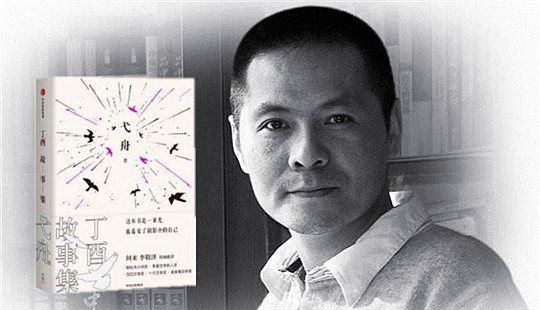

2017年,弋舟出版小說集《丙申故事集》。一年的時間,《丁酉故事集》面世。故事中的人物,在各自的人生泥淖中掙扎,卻也是同伴生活中的搭救者。書中有目睹父母情感危機的小女孩,有為赴十八年前約定的中年男子,還有未來世界中,被宣布為“無用者”的作家和藝術家,如何為重新獲得社會認同付出努力……有讀者說“弋舟的小說是一束光,我看見了陰影中的自己”。人生進入后半場,內心深處卻始終有一塊無法被安慰的角落。我們如何找到新的勇氣,如何面對逐漸消失的時間,不再堅硬的自我?或許,這部《丁酉故事集》,可以讓你找到答案……

弋舟承認自己從小生活在城市,的確沒有“鄉村生活的經驗”。“我們當下的生活離曾經的鄉村生活已經漸行漸遠了,中國的城市化人口超過了農村人口。”但即使這樣,弋舟也覺得他所寫的并非就是所謂的城市生活。“我在西安生,西安長,它的確是城市,但也不是我所理解的城市。真正的城市,應該是現在,此刻,成都的繁華,夜燈初上,熙熙攘攘。”正因為有了這種“夾”在中間的感覺,用弋舟的話來說,“怎么去回應這種復雜的情緒?就形成了寫作沖動,我的小說都是在這樣的情緒下展開的。”

我不確定弋舟在寫作《丁酉故事集》時是否有一些整體性的考量,使得這五個而不是其他,站在了一起。但我依然試圖在它們之間尋找公約數,并相信它們能夠暗示某種創作上的“停靠”。如果說,我在《丙申故事集》中讀到的,是人對重建生活與重新進入它的用力,人與困境的對抗,那這一次,我看到的毋寧說是人與困境的相處。弋舟好像不關心人該如何突圍了,他想去看一看的,是人在困境中如何與自己相處,甚至他要問,人非得走出他的困境嗎?他要用故事銘刻的,是一種人的精神狀態,以及人在這一種狀態中的選擇。如果要描述這一狀態,我以為它接近于空茫……[詳細]

《丁酉故事集》中的普通人們,在弋舟的筆下“都帶著一種類似堂吉訶德的精神氣質,他們在日常生活中思考自身,重新發現自我。”弋舟的小說跳脫出庸常的都市人倫關系,以求索的姿態,揭示出城市糾合的諸多矛盾與沖突,展現了更多可能性。他顯然意識到,在小說創作的世界里,最根本、最重要的角色就是人——他總能敏銳地捕捉到生活中那些有獨特氣質的人,并用自己的筆為他們重塑肉身……[詳細]

《丁酉故事集》是一種在燥寂的沼澤地里等待雷聲的勇敢嘗試,那個自信的卑微者保持著體面的姿態,即使陷入灰色的泥淖也絕不失聲呼救,他所信賴的必然性本來就是種人的絕望,他靜候的雷聲在終結處滾滾地涌出,而那個時刻,已經可能是萬徑人蹤滅。弋舟從那個時刻開始回想,敘事的聲音來自化身重返的幽靈,幽靈的質地透明而渾濁,帶著一半生一半死的呼吸,它呼吸得均勻沉重,有不安的惶惑引導著渴望生存的欲望。活著的人在必然性面前為自己生出幻象,用他人甚至動物的影子包裹住自己,包裹得一片漆黑……[詳細]

他所悲哀的也正是他質疑的。反抗被裹挾的群體,又不可避免地再一次成為裹挾本身,它當然依舊是一種“逆向”的圖景,由此反視真實的生活,從而肯定真正的價值是“此在”:此生、此身甚至是肉身。撤去了此身(的欲望和行動),“意義”也隨之瓦解。掉進了荒謬的人間的“儀式”之后,而唯有“感官”“肉身”等個體的經驗才能規避被裹挾的命運。當然他同時在反視之上再行反視:大戰即將開始,“我”卻還在惦記著“去一下體毛”……[詳細]

置身于現代性的文化境況,城市急遽擴張欲望沉浮,與之相對伴隨著精神無所依托的漂泊感日益強烈,歷史需求不斷擠壓著精神性的生存空間。弋舟表現生存的經驗世界有著自己獨特的理解,他所呈現的小說世界“對更普遍的生活的憂慮”,乃是涌起于心靈的哀感和對于生命的無限愛意,而將對于個體存在孤獨感知的辨認轉化為體認精神事物的無限貼近。在他所敘述的故事里生命被注入了煥發新生的動人力量,時時回響起迂緩曲折的音樂般的沉思音調。《丁酉故事集》充滿著人物情感世界內視的觀照,在離家的現實逃離與心靈歸家的自省中展開精神逃逸與自我沉思,通過具體可感的真實性場景描寫來探詢人物生存的突圍與情感的慰藉及孤獨的克服……[詳細]

自《丙申故事集》而來的延續表達,為這群人物寫下前傳和注腳,解釋從情感系聯到精神凝滯的轉變,在個人的生命軌跡中,當下的孤寂閉鎖更加突顯。紀年的命名,又使小說呈現出提煉和捕捉時代病癥的意味。而這種精神的沉溺,還源于人面對生活命定的無力感,它是“老天以萬物為芻狗之余的憐憫”,是“在太空上望著人類孤獨的星球”,是不斷折疊時光與重開牌局的上帝之手,是人作為犧牲獻祭于此的祭壇,它以離婚、出軌、去世、疾病、犯罪、失業、入獄、出逃等各種方式接踵而至,并共同冠以“生活”之名,讓人無從躲藏……[詳細]

“世界本身就是一場像模像樣的儀式”,這樣的儀式背后必然有著更為隱秘和有趣的所在。我們不應該將自己只看作單一存在的人,而應該在頭腦中種植一種更為浩瀚的宇宙覺識;暫且不論這樣的覺識是否精英專屬,我們都可以這樣解讀:自己本不是自己,而是一種背后更強大力量的暫時的具體的顯示。這樣想來,整部小說集里的故事便更加有了言說的底氣;事實上,作家向我們傳達便是:命運往往給人一種讓人失望的徒勞感,但生活卻教我們直面這樣的徒勞;正如,作家宣布選擇的是積極,那么直面的便是消極,這既順其自然,又“無人幸免”……[詳細]