中國作家網>> 舞臺 >> 舞臺人物 >> 正文

孟波:人生有浪亦不驚

http://www.donkey-robot.com 2016年06月30日09:58 來源:解放日報 趙家圭

孟波先生走了一年了。時歲99的他,是靜悄悄地離開的,毫無痛苦,似乎是匆匆去赴四個月前離他先走一步的夫人——著名作曲家嚴金萱的天堂之約的。

記得孟老辭世前十余日,我與作曲家陸在易一起手捧鮮花前往華東醫院探望,此時他已有十余天未進食,全靠輸營養液維持生命,身體極度虛弱,不過盡管時睡時醒,但意識相當清楚。聽到陸在易輕喚,哆嗦著嘴唇“嗯——”了一聲,伸出白皙而干枯的手,顫顫巍巍地側身與我們握手。使我們吃驚的是,此時孟波雖然已無力講話來表達,握手時卻極為有力。“你上次介紹關于《上海之春》的這段歷史,我已記錄下來并已發表在《上海音訊》上了。”聞得此言,孟波再次緩緩地伸出不打點滴的左手,第二次緊握住陸在易的手。“《上海之春》能成功舉辦并一直持續至今,是與你的創導和努力分不開的,現已成為上海城市的一個品牌、名片。”陸在易動情而肯定地說。

“老孟,20年前在抗戰勝利50周年時,我曾邀你來好小囡少兒合唱團講述當時你創作的抗戰歌曲《犧牲已到最后關頭》,孩子們聽了很感動。20年過去了,抗戰勝利70周年了,希望你早日康復,我想再次邀請你來替我們‘好小囡’的新一代團員講講這段歷史。”我不緊不慢地說著,老孟聽后嘴角悄悄地動了一下,似乎想說什么,但已經說不出了,只是再次伸出溫暖而布滿皺紋的大手,牢牢地緊緊地和我握著,怎么也不肯松開……

沒脾氣,有深情

我與孟波的“親密接觸”是在1971年,我借調到文化局下面一個專門對群眾文藝搞調查研究的組室,辦公地址是與文化局相隔一條馬路的長樂路788號。這里是京劇大師周信芳的“公館”,我們辦公在前樓,周信芳一家就住在后樓,僅一墻之隔。有時逢周四大掃除還能打個照面。某天上午,局工宣隊一位頭頭突然陪著來到“小組”宣布,原市委宣傳部副部長孟波現到群文組與大家一起搞調研。匆匆幾句話后,孟波就在七八個人的掌聲中留下了。畢竟原來“級別”較高,我們七八個人擠在一間大辦公室,孟波在一個“單間”。當天下午,我與剛調來不久的作曲家許國華一起去老孟辦公室“聊天”時,他竟脫口出:“趙家圭,知道,音樂院指揮系畢業的,合唱指揮專業,是馬(革順)先生高材生。”而對著國華竟然說:“‘小朋友’怎么也在這里?(因國華長得比較瘦小,在“上音”幾乎所有的師生都親昵叫他“小朋友”)”多年未見,我們就這樣輕松嘻哈地聊起來了。孟波看上去是白面書生,慈眉善目,性格溫文爾雅,說話輕聲細語,并帶著糯糯的常州家鄉口音,無一點“官架”。他大兒子孟臨后來告訴我:“在家中,父親幾十年來從未發過一次脾氣,即使我們做錯了什么,也從不大聲訓斥,在一生中與母親更是從未爭吵過一次。”

群文組的工作就是不斷地到各區縣、各系統甚至到安徽小三線,包括在安徽屬于上海管轄的黃山茶林場等基層看演出,只要是音樂方面的節目,總是我和孟波前往。在學校禮堂、工廠車間、港口碼頭、農村田頭,晚上看演出,白天討論、點評,然后寫成簡報上報。時間長了,空下來時,孟波和我什么都講。談生死經歷、音樂創作、人生哲理……

那次,文化局派我陪同孟波一起前往歌劇院小分隊在安徽小三線各演出點了解情況,在丘陵起伏的皖南山區,我們邊走邊談,一路上看云霧飛渡,賞黃山險峰,喝清冽山泉,觀嶙峋怪石,住在蕪湖的“鐵山賓館”那晚,我們幾乎徹夜臥談。我問他:“到現在為止,你一生中最難忘的事是什么?”孟波在淡淡的燈光下停頓了一下,動情而痛苦地回憶:1941年帶領200余青年學生(其中還有不少是女學生)從蘇北鹽城附近撤退,清晨突然遭遇日偽軍襲擊,只有一個戰斗班,五六條槍,子彈也不多,清晨大霧彌漫,日偽軍不知我方實力,只是用機槍掃射,我們犧牲了不少同志。日偽軍在迷霧中牽著狼狗搜索,同志們只得躺在犧牲者中間,臉上涂上鮮血或是帶著的紅墨水,“裝死”才混過去……“我們三個負責同志,犧牲了兩位,我僥幸活下來,匆匆撤退……”說到此時,孟波的聲音有點哽咽嘶啞。

當我問到他的代表作之一——歌曲 《犧牲已到最后關頭》的創作過程時,他不假思索道:“那是在1936年,成千上萬中國人民慘死在日寇屠刀下,但蔣介石卻在國民黨的 ‘五大’上說‘犧牲未到最后關頭’,此言一出,全國嘩然。這句話在新聞媒體登出后,當天上海就舉行了抗日救亡示威游行。”孟波清晰地記得,當天就是在作曲家冼星海家中,冼星海對呂驥、安娥等幾位搞詞曲的青年斬釘截鐵地說,一定要與蔣介石一派胡言亂語針鋒相對,并親自點名孟波、麥新去寫一首歌,標題就是《犧牲已到最后關頭》。

“那天晚上臨危受命,我與麥新在延安東路外灘附近的黃浦江畔一條小馬路上的小弄堂里,沿著一排石庫門,走在狹窄的彈格路上,在昏暗的路燈下,與他一起,一下子涌出了鏗鏘有力的旋律:‘向前走!別后退,犧牲已到最后關頭……’在黎明前的黑暗中,時走時停,我在小紙片上急促地記下歌詞、曲調,不時還與麥新爭論幾句。”這首充滿激情的歌曲后在麥新、孟波所編的《大眾歌聲》第二集上發表,立即傳遍全國。據傳,“中山艦”在遭日軍狂轟濫炸即將沉沒時,艦長與全體戰士站在甲板上高唱著這首戰歌,與戰艦一起漸漸沉入江底壯烈犧牲……這首歌也曾走出國門,由42個國家組成的“世界反法西斯陣線”在巴黎召開的世界反法西斯大會上,由音樂家任光指揮旅歐華僑合唱團演唱過。1995年,為紀念抗日戰爭勝利暨世界反法西斯戰爭勝利50周年,好小囡少兒合唱團在陳毅廣場舉行紀念音樂會,排練此歌時,我特地請孟波來團給孩子們講抗戰歷史和歌曲,孟波早早來到排練廳。那天,上百孩子安靜地聽著,孟波時而講述,時而哼唱……

有驚濤,不驚乍

孟波的經歷如同其名:波瀾起伏。大約在1964年下半年,時任國家主席的劉少奇同志來上海,在接見上海局以上領導干部后一起合影留念時,與孟波握手講話,看似曾是相識。原來,抗戰勝利后劉少奇在皖北工作時,孟波到新四軍總部報到時第一個見到的就是當時新四軍的最高領導劉少奇,劉少奇非常歡迎孟波去新四軍工作,說十分需要有文化的青年來根據地打開局面,搞好宣傳。當晚孟波被安排在與少奇一板之隔的宿舍,看到孟波腳上穿了一雙破爛的草鞋時,劉少奇還特地送了一雙新布鞋給孟波……

“文革”開始后,在上音大禮堂,我親眼目睹孟波作為“劉少奇黑線上的一顆毒瘤”遭到批斗……

上世紀70年代,相似的驚濤駭浪和暗流礁石,孟波也遭遇了。2009年我在孟波辦公室跟他談起這些,孟波對上下起伏的事,臉上表情波瀾不驚。他沒有抱怨,沒有責備,沒有悲傷,沒有申辯,更不會憤怒,只是平靜地用踏實努力的工作來證明自己。作為一位高級領導干部,這樣的氣質與品格實是彌足珍貴。

十一屆三中全會后,孟波任市人大教科文衛委員會負責人。1993年夏末初秋,在上海音樂廳休息室碰到孟波時,我告訴他我在日本待了三年,發現國內合唱水平迫切需要提升,認為應當從抓合唱團、抓娃娃們開始,準備成立一個“少兒合唱團”。孟波突然神色凝重嚴肅而激動起來:“上海有像黃自、星海、聶耳、賀綠汀、麥新這樣的優秀作曲家,創作出一批流傳至今的優秀作品,在三十年代抗日救亡運動中群眾歌詠也始終走在全國前列,但要與時俱進,讓群眾歌詠活動逐步提升轉向合唱藝術!就靠你們這一代人了。希望你讓孩子們正規地學習,嚴格地要求。”我試探性邀請孟波,好小囡少兒合唱團成立大會你能否來出席?“我一定來!”孟波連“格楞”都不打。成立大會那天,他得知是一個絨線的品牌命名的這家合唱團,一定要在儀式結束后去見見那家企業的董事長,握著他的手反復說:“謝謝你!謝謝你!”

有擔當,少聲響

還有一件想起來至今都會感動的事。

著名女作曲家寄明(原名:吳亞貞)于1997年因病去世,她1939年從上海國立音專鋼琴專業畢業后即赴延安魯藝任教,跟冼星海學作曲,1949年后在上影廠為電影譜曲,1962年為兒童故事片《英雄小八路》寫的一首主題歌《我們是共產主義接班人》被收入音樂舞蹈史詩《東方紅》,1978年被定為《中國少年先鋒隊隊歌》。我深知這樣一位為我國少年兒童事業做出重大貢獻的作曲家值得好好紀念,非常想在她逝世一周年時舉行紀念音樂會,但我除了“愿望”外,什么都沒有。

一次碰到老孟,談起困難時,他表示支持,并感慨:“我們對歌星捧得太高,宣傳太多,對作曲家太……”后來當這臺“遲到的音樂會”的籌備引起媒體關注,孟波又來電數次給我“打氣”,說不要氣餒,一定會辦成。到1999年春這臺音樂會得到資助,孟波建議在5月23日舉行(他說這一天是毛主席《在延安文藝座談會上的講話》發表57周年,寄明曾在延安聆聽過毛主席的講話,1999年也是中國少年先鋒隊成立50周年)。寄明丈夫、作曲大家瞿維幫我挑選了《少年少年祖國的春天》《好阿姨》等十余首寄明創作的少兒歌曲,孟波與夫人嚴金萱拿著花籃,第一個到達音樂會現場,到后臺緊握我的手說:“這場演出肯定成功!”那天,呂其明、陸在易、楊立青、許國華、黃準、徐景新、蔡璐、邱悅、吳應炬、劉雁西、楊紹梠、陸建華、朱良鎮……幾乎在上海的作曲精英都來了,有的拿著精致的小花籃,有的捧著青翠欲滴的鮮花,幾十位上海“大牌”作曲家為這次特殊意義的演出聚在一起,可說空前絕后。后來我得知,不少作曲家是孟波親自打電話通知的,作曲家呂其明握著我的手贊嘆說:“好小囡,好孩子,好聲音,唱得太棒了!中國合唱作品太少,少兒合唱更少,這樣的音樂會是推動,是促進。”作曲家黃準也感嘆:“唱得太感人了,我創作的少兒作品音樂會,也一定請好小囡唱!”

幾年前,“好小囡”應邀與上海交響樂團合作在音樂廳演唱8首童聲合唱,指揮陳燮陽建議我請孟波兒子孟津津配器,我去孟波家中與津津談配器要求,結束后到二樓看望孟波與嚴金萱。進到房間,我驚呆了,一位曾是宣傳系統高層領導,一位是芭蕾舞《白毛女》主要作曲,家中椅子、書桌、柜子等家具已陳舊到了無法想象的地步,連電視機還是九英寸的,比農民工的宿舍都不如。可孟波還是樂觀豁達,笑聲朗朗,不忘問:“好小囡怎么樣了?”“一定要給孩子們打下扎實的基礎。”嚴金萱反復叮囑要讓孩子們看線譜(五線譜),這樣才能唱好有難度的作品。

孟波老的一生難免苦澀味的波瀾,但他用歷史和歲月,用時間和事實來說話,不一驚一乍,待到風平浪止時。他一生寫出多首流傳全國的歌曲,作為文藝界領導用極大的勇氣和膽識決定和助推了《梁祝》的誕生,以過人的魄力抓出了已成為國際上有影響的上海音樂名片——“上海之春”……

孟波老,可以告慰你的是,你一直牽掛的孩子們的合唱團,成立23年來幾乎包攬了在上海演出的歌劇、舞劇、清唱劇、音樂劇、交響樂中的童聲合唱,且全部用意、德、英,拉丁文原文來駕馭。我相信,孩子們的歌聲,你和嚴老師在那里一定聽得到,讓那清純童稚之音,一浪一浪地陪伴著你們。

上圖為寄明作品音樂會上珍貴的合影,第三排左起分別為本文作者、呂其明、瞿維、孟波、嚴金萱、黃準。(許國華 攝)

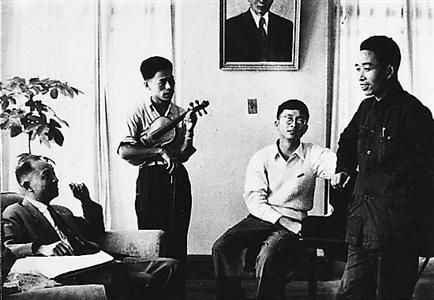

下圖為1959年,丁善德(左一)、何占豪(左二)、陳鋼(左三)和孟波在討論《梁祝》的創作。

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室