孔子·關公·王昭君——青年編導孔德辛和她的舞劇三部曲

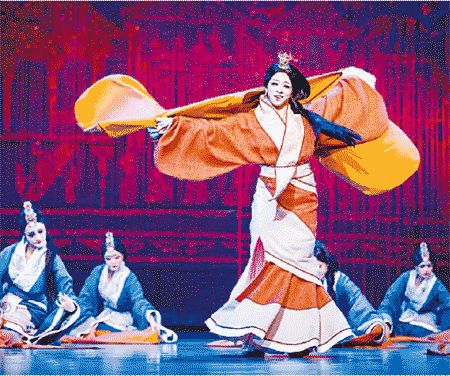

http://www.donkey-robot.com 2016年06月20日09:36 來源:光明日報 于平 舞劇《昭君出塞》劇照

舞劇《昭君出塞》劇照不久前,由中國歌劇舞劇院創演的大型民族舞劇《孔子》在東歐巡演,向外邦異域展示了中華文化宗師的偉岸風采。當人們知道舞劇編導是孔子77代傳人,并且是一位80后舞者,無不稱道她的文化擔當精神和舞劇編創水準。在我看來,任何對孔子做舞臺劇演繹的想法都是困難的。這當然首先是因為孔子的博大精深使我們難以望其項背;其次也因為我們難以在后世對孔子的多次粉飾、整容、易裝之后還其“真面”;再次還因為舞臺劇與生俱來的“戲說”本性可能使孔子陷入“不仁不義”的境地……舞蹈作為高度偏離現實的藝術語言,用來演繹孔子的困難更是可想而知!

舞劇《孔子》始于《問》(序幕)而終于《樂》(尾聲),中間的四幕戲分別是《亂世》《絕糧》《大同》和《仁殤》。從幕次的命名上來看,編導的視點似乎在不斷游移:《亂世》說的是背景,《絕糧》說的是事件,《大同》說的是理想,《仁殤》說的則是效果……不過,編導抓住孔子的形象與性格定位,圍繞孔子結構了妃、公、臣3位主要人物,濃縮了戲劇沖突,整合了戲劇脈絡,塑造了孔子“一位實際的教育家、一位不得志的政治思想家、一位鉆研道德問題的倫理學家”(周予同語)的形象。當然,最讓我動心的還有那豐滿著“劇”的血肉、綻放出“劇”的風采的舞——“執羽”之舞的端莊肅穆,“絕糧”之舞的苦雨凄風,“頌賢”之舞的育物致和,“玉人”之舞的謹言慎行……更有成為全劇亮色的“采薇”之舞,讓人觀之流連,品之忘返。

在2013年創作舞劇《孔子》后,又于2015年應河南洛陽歌舞劇院之邀創編了大型民族舞劇《關公》。對小孔略知一二的人,都不得不佩服她的“氣場”。雖說舞劇編導都知道“舞學是人學”、舞劇的形象塑造首要的是“人”的形象塑造,但哪有一上場做舞劇就直撲“圣人”,并且撲完了“文圣人”又撲“武圣人”。其實,不管文圣、武圣,凡“圣”者必有相通之處,這便是都有“君子”人格。多年來與文圣人孔子并論的武圣人關公,也被視為與文財神范蠡比肩的武財神。商家敬重關公,非因其諳悉經營之術,而在其堅守誠信之道。這說明,紅臉的關公雖不能如黑臉的包公那樣來主持正義、平冤恤恨、解民倒懸,但卻能喚起大眾心底的價值認同。“誠信”或者更高層面上的“道義”之所以有價值,在于每一個人喚醒并堅守自己的這一良知后,可以自己做自己的“青天”,自己解自己的“倒懸”。

為表現這樣的關公,舞劇《關公》明確了自己的表現路徑:這就是不要一般地去講關公的故事,更不要只講“過關斬將”而閉口“敗走麥城”。于是我們看到的四個場次是:《勇之斬華雄》《忠之辭曹營》《義之釋華容》和《仁之戰麥城》。對于舞劇《關公》的素材剪輯和有機構成,我是持肯定態度的。但對四場戲的“戲核”定位,我認為取仁、智、勇、義較為妥帖,四個場次也不妨命名為《智斬華雄》《義尊兄嫂》《仁釋魏武》和《勇戰麥城》。觀看舞劇《關公》,你會覺得很會編舞:其一,她能很準確地設計出體現人物性格特征的主題動作,比如劇中的關公就兼具形似與神似,就兼具人性與神性,就兼具“可舞性”與“可敬性”。其二,她能很全面地規劃出體現舞劇情節構成的舞段安排,比如該劇中她不僅規劃出“斬華雄”與“戰麥城”中征戰之舞的“同質異相”,而且規劃出“桃林之舞”“夜宴之舞”與前述“征戰之舞”的“鏤金錯彩”,形成舞劇情節構成的色彩對比和節奏錯落。其三,她能很敏銳地開掘出體現舞蹈動態形象的“視覺式樣”,比如在“夜宴之舞”中用眾“女樂”此起彼伏的裙裾外化出甘夫人內心的煎熬并構成一種形式感極強的“眾星捧月”,以及在“桃林之舞”的繽紛春芳中構成浪漫場景與凝重事件(結義)的“彩云追月”,還有在“征戰之舞”的肅殺之氣中構成士卒對陣與關公挺立的“黑云遮月”……總之,善于從“編視覺”的效應中來“編動作”。

我曾與戲言,“圣人”的舞劇做完了,該做做“凡人”了吧!德辛說那下回您編個劇本吧。誰知這一說倒“假戲真做”了。2015年歲末,中國歌劇舞劇院要聯合內蒙古呼和浩特市歌舞劇院創演大型民族舞劇《昭君出塞》,劇院院長陶誠委托我撰寫劇本,而擔任總導演的當然就是為該院創編了舞劇《孔子》的。雖然與小孔合作了,但做的仍非“凡人”而是“圣女”。不過細細想來,王昭君本也是出身“寒門”的“凡人”,所謂“我本良家子,充選入椒庭。不蒙女史進,更失畫師情。峨眉非本質,蟬鬢改真形。專由妾命薄,誤使君恩輕。啼沾渭橋路,嘆別長安城。夜依寒草宿,朝逐轉蓬征。卻望關山迥,前瞻沙漠平。胡風帶秋月,嘶馬雜笳聲。毛裘易羅綺,氈帳代金屏。自知蓮臉歇,羞看菱鏡明……”(隋·薛道衡《昭君辭》)當然,如果一味地去追隨“昭君怨”,那舞劇《昭君出塞》就的舞劇創編而言,倒可能是返“圣”還“凡”了……

去年10月,劇組一起再去呼市“下生活”——其實是“再體驗”,其間對王安石的《明妃曲》多有好感,所謂“……一去心知更不歸,可憐著盡漢宮衣。寄聲欲問塞南事,只有年年鴻雁飛。家人萬里傳消息,好在氈城莫相憶。君不見咫尺長門閉阿嬌,人生失意無南北……”舞劇《昭君出塞》在兩家劇院的緊密合作中加緊排練,并于近日正式公演。除序幕《烽煙》和尾聲《共榮》外,舞劇《昭君出塞》由五幕構成,分別是《和親》《出塞》《聽笳》《踏霜》和《寧邊》,主題更由王安石略顯消沉的“人生失意無南北”升華為一種“何必馬革裹尸還”的青春意氣、壯闊情懷。雖然又要做一回有關“圣人”的舞劇了,但仍是保持著“平常心”——不過這是她不厭其“琢”、不厭其“細”、不厭其“精”的平常心,是她此舞向“美”、此情向“真”、此心向“圣”的平常心……當舞劇《昭君出塞》公演之際,孔德辛就有了與舞劇《孔子》、舞劇《關公》鼎立的三部曲——我當然希望她仍然葆有、也相信她仍會葆有“平常心”。

(作者系中國文藝評論家協會副主席、南京藝術學院中國當代舞劇研究中心主任、博士生導師)

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室