中國作家網(wǎng)>> 舞臺 >> 評論 >> 評論 >> 正文

追憶崢嶸歲月 追上時代列車——評話劇《一九七七》

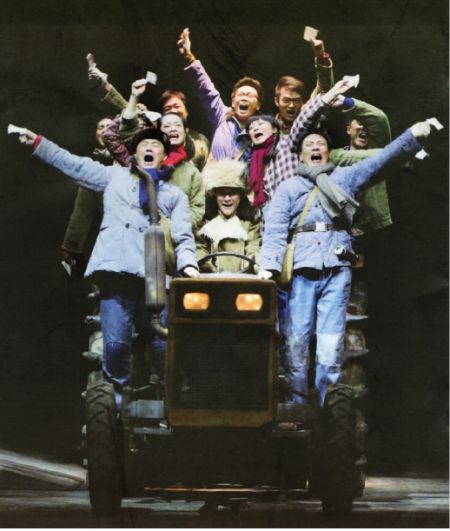

http://www.donkey-robot.com 2016年06月08日10:58 來源:中國藝術報 鄭榮健 話劇《一九七七》劇照

話劇《一九七七》劇照 又到一年高考時。2009年,以1977年恢復高考為題材的電影《高考1977》上映,讓我第一次通過影像的形式如此貼近那個歷史的節(jié)點,貼近一代人的悲歡離合。作為第二屆中國原創(chuàng)話劇邀請展參演劇目,由喻榮軍編劇、王曉鷹導演、改編自這部電影的話劇《一九七七》最近在北京上演,我再度與之相遇,熾熱之情未減,卻別緒恍然,仿佛又進考場。

話劇《一九七七》講述的故事,就像一個時代的縮影——上世紀70年代后期,一群知青在東北某農(nóng)場屯墾拓荒、戰(zhàn)天斗地,為了爭取返城的機會,他們也暗流涌動、苦苦掙扎。這時,國家即將恢復高考的消息讓他們看到了改變命運的曙光,與未能適應變革的革委會主任老遲進行了各種抗爭,最終奔赴考場,追上時代的列車。劇中,他們高喊“我們來了”迎接新時代的到來。

知青生活的歷史抒寫

喻榮軍是一個很善于捕捉話題并確立自我話語的編劇。在對該劇的自我闡述中,喻榮軍說:“現(xiàn)在的年輕人,我們的青春與理想能有什么樣的繼承?……劇名改成《一九七七》 ,我希望更多關注的是那個特殊的年代、特殊的群體,而不只是高考這個事件本身。 ”可以看出,在話劇《一九七七》中,他確實在尋找著一個屬于自己的語境——讓一個當代年輕人回到當年父輩拓荒的地方,看到它今天的面貌,然后借助回憶展開故事,并建立起一種當代姿態(tài)的敘事框架。這樣的審視與思考,是準確的。

把電影改編為話劇,并不容易。在話劇《一九七七》中,喻榮軍沒有把電影里知青們看電影看到鄧小平復出時的場面放進來。他似乎試圖埋藏起人物的希望,循序漸進地展開人物的命運,看人物在那天寒地凍的環(huán)境中苦中作樂、尋找前途。于是懸念、沖突漸漸地匯聚、集中,向著“即將恢復高考”的曙光涌動,從扛包爭取返城到用自殘、絕食等方式與老遲抗爭,都體現(xiàn)出一種舞臺的意識,那就是戲劇性的集中。這給全劇提供了另外一種質(zhì)感,不同于影像視野的開闊、龐雜和寫意,而是刻畫出了人物命運的立體線條。

劇中的幾組人物關系,很深刻,也很有代表性:一是老遲和潘志友、車站站長及二蘭子和阿三。老遲是軍轉(zhuǎn)干部,雖然不善于適應變革,阻撓潘志友與陳瓊的戀情,給知青報考設卡,卻一心想屯墾農(nóng)場、守護“家業(yè)” ,看著農(nóng)場一天天壯大。他很看重潘志友,培養(yǎng)他,希望他留下來。潘志友在高中時就是尖子,面對高考的機會,他是動心的,然而他在艱難取舍中最終選擇了擔當,決定留下來。阿三胸無大志、自給自足,為了轉(zhuǎn)為工人身份,與當?shù)剀囌菊鹃L的女兒二蘭子結了婚。可以說,他們代表了知青與“第二故鄉(xiāng)”的聯(lián)系。二是潘志友與陳瓊的戀人關系,以及張國強、小根寶、阿三等眾知青之間的戰(zhàn)斗情誼,他們的命運因共同的經(jīng)歷而融為一體,充滿了熾熱的、青春的理想主義色彩。哪怕命運給予了坎坷,亦是崢嶸歲月,難以割離。三是被打為“歷史反革命”的數(shù)學老師陳甫德和他的女兒陳瓊。在那個特殊的年代,有多少類似的父女、父子關系,不得而知。陳甫德頂著尚未摘除的“歷史反革命”帽子,千里迢迢到東北來,給女兒送復習資料;陳瓊也頂著“黑五類”的帽子吃了不少苦,從拒絕到接納,讓人頗為心酸。三組人物關系交織在一起,構成了一個較為豐富、立體而完整的知青生活畫面。這樣的歷史抒寫,感人至深。

“青春祭”的深度挖掘

話劇《一九七七》并未停留于一般的歷史抒寫。或許,其中有原作的基礎,但更重要的是歷史本身絲縷相連,因此也鑄造了它的深刻。深刻在哪里呢?人物被拋到了特殊的歷史處境中,他們的所思所想、所作所為已不能用一般的標準來評判,但這一境遇突然有了變化,比如恢復高考了,人物頓時就失去了依托,陷入了窘境。知青生活,可能代表著一段崢嶸歲月的記憶,知青一代對國家的貢獻是不容抹殺的,但對于特殊時期所留下的印痕和遺產(chǎn),卻很值得我們每一個人重新去盤點、評估和認真對待。

老遲是農(nóng)場革委會主任,講組織性、紀律性,同時,他思想較為僵化,性格固執(zhí),不能適應變革,又有一些專橫派頭,整天腰里別著公章。他看陳瓊不順眼,要破壞她跟潘志友之間的戀情;他阻撓大家高考,張口閉口要過他這一關,他是壞嗎?不是,他固執(zhí)里的赤誠讓人很感動。他看著農(nóng)場被開墾出來,他愛這個農(nóng)場,因此想培養(yǎng)潘志友來接班,不讓出身不好的陳瓊誤了他的前途,也不讓知青“骨干”們離開。老遲的用意并沒有錯,然而歷史前行了,他的做派就不合時宜了。看到這個人物,我心里實在是愛恨交加、五味雜陳。他被留在了歷史的語境里,使得這段歷史更讓人悲欣交集。

陳甫德頭上的“歷史反革命”帽子終于被摘除。作為知識分子,他有自信也有遠見,哪怕戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢,依然能大膽前行。幸運的是,老遲并未被特殊環(huán)境所異化,他嘴上硬,心里卻是被陳甫德感動了,最后開拖拉機來送大家去考場。知識的力量和人性的溫暖,讓所有的不堪變得有了支撐,也讓知青們得以參加高考有了基礎。也許,這正是我們民族對于知識能夠再度覺醒的精神力量。但是,全劇并沒有回避,那就是小根寶的命運。小根寶只上到小學五年級,是典型的“被耽誤的一代” 。在靠表現(xiàn)上大學的時代,他盼返城、望返城,可當高考真正來臨,他絕望了,試圖自殺,因為他知道,憑本事他是考不上的。別人可能只是被耽誤了八年,他卻一生留在了那里,最后死在一次工傷事故中。

王曉鷹曾把這部戲稱之為“青春祭” 。我認為,“青春祭”不單指為了國家建設奉獻了青春的熱血與激情,就個體而言,那隱沒的年華和傷逝,又何曾隨風而去呢?因為“青春祭” ,便愈見“恢復高考”的深遠意義,從年輕人的個人命運開始,“揭開了從根本上改變國家命運、民族命運的序幕” 。這便是話劇《一九七七》的深刻之處。

無聲勝有聲的詩意創(chuàng)造

王曉鷹對于舞臺的創(chuàng)造,特別是化用傳統(tǒng)戲曲的手段形成自己的詩意語匯,歷來很受關注。在話劇《一九七七》中,他的導演手法很克制,音樂很輕,燈光很簡潔,哪怕是全劇的主演區(qū)——老遲的辦公室,也是放到遠離臺口的位置。這給人一種整體的感覺,就是詩意的歷史景深。白樺林、農(nóng)場木屋里的燈光、來往的知青、荒僻的小站,等等,生活并不與歷史沖撞,甚至我感覺,導演也沒有刻意要去審視的意思。他只是客觀呈現(xiàn),然后在沖突強烈處或高潮處,突然猛烈地給你來一下,仿佛他所有的娓娓道來、不動聲色,全為了那一刻的爆發(fā)。比如,自殘那一場,燈光兀地全場打紅,幾乎把我嚇到;而搭拖拉機奔考場那個高潮,音樂越推越高,雄壯的革命歌曲翻山越嶺,頗讓人激動。可見,導演是耐得住的。

全劇最打動我的,是那一次次的無聲和失聲——陳甫德見到女兒,嘴張了張,無聲;陳甫德跟老遲動之以情,說到“耽誤孩子”時,失聲;老遲聽到潘志友要報名表時,導演居然運用了長達兩分鐘的對峙沉默……以無聲勝有聲,導演的處理很大膽,飾演陳甫德的周野芒表演也很精彩,而以有盡供無盡的靜默、留白和寫意,恰恰是傳統(tǒng)美學的重要特點。類似的實踐更趨成熟和體系化,這也是我很期待的。

網(wǎng)友評論

專 題

網(wǎng)上學術論壇

網(wǎng)上期刊社

博 客

網(wǎng)絡工作室