留駐在心中的那些永遠——觀話劇《春天的承諾》

http://www.donkey-robot.com 2016年05月09日09:46 來源:光明日報 余林

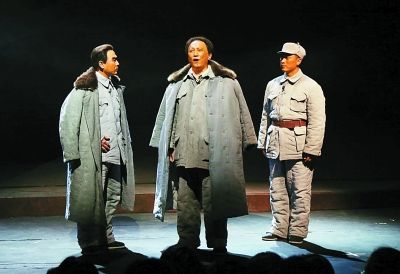

承德市話劇團的新戲《春天的承諾》,以舞臺呈現的莊重和濃郁的情感,讓人走進那段莊重的歷史,又讓人產生一種莊重的現時回應。新中國建立前的西柏坡是一個時代向著新一個時代巨變的拐點。舞臺所演繹的是一個歷史的真實的故事,它的情理性和話題性,既讓人們感應歷史,又讓人們的思緒延續著歷史,領悟到群體性的社會痛苦,激發出正確的前行方向,接受一個新時代的考驗。因為從這里發生“趕考”的誓言,關系著的是我們這個民族的命運。

凝練是舞臺藝術的使命,《春天的承諾》正是以一種高度的藝術凝練,使這部情理戲劇呈現出舞臺藝術的大情大理。毛澤東與蔣介石對峙性旁白拉開了帷幕。“決戰中國的時刻已經到來……在這個碩大的棋盤上,蔣介石是在九朝古都南京,我毛澤東卻在太行山的一個小村……當年我對蔣介石講的國共要調個位置的預言,就要在這里實現!”“我輕視了毛澤東……我有責任,驕兵必敗……不,起碼要留下半壁江山……”這種強烈的有理性的戲劇語匯,構建成這部戲的一種文化特質。它有著一種強烈的蘊含量。當嚴酷的戰爭順著勝利,進入到一個階段時,變質與否就成了一場新的戰爭。有的英雄也會從疆場滑向刑場,就連蔣介石也抱怨“是我們自己打敗了自己”“腐敗已經進入到骨子里去了……豈不兵敗如山倒?……”毛澤東深夜難眠,心事重重的是身邊出現的腐敗跡象,他與黃炎培在延安窯洞促膝談心的是“環境漸漸好了,地位漸漸變了,人的精神也漸漸放下了……歷史上‘政怠宦成’的有,‘人亡政息’的也有,‘求榮取辱’的也有……總之,都沒有跳出這個周期率……”一個理性且具有思辨價值的命題,從某種意義上講,是《春天的承諾》的戲魂,它讓我們能夠領悟到“生活就是一種永恒的沉重的努力”。讓人佩服的是劇作家孫德民,他不是也不會去作一般的道德評價、政治評價,而是以強烈的憂患意識,到人性的深處去體現人的情感世界,給理念注入情感的活力,營造出一個具有思辨力而且難以讓人平靜的戲劇天地。

西柏坡的李大娘在丈夫犧牲后,把兩個兒子送上前線,去的就是平山團,1943年在抗日的烽火中哥倆一起犧牲了,大娘將最后一個親人送進了部隊,西柏坡就是一個“最后一碗米,送去做軍糧,最后一尺布,送去做軍裝,最后的老棉被,蓋在擔架上,最后的親骨肉,送到戰場上……”“我要告訴老蔣,我毛澤東沒有那么大本事,是人民,就像太行山和西柏坡的老百姓,幫助我們打敗了日寇。如今……是千千萬萬的老百姓扛起槍參加了解放軍,推起小車,抬上擔架支援了人民子弟兵……”李大娘的一家就實實在在成為這種宏大論述的真切印證。然而最難熬的是,李大娘最后的親人,在屢建戰功的英雄榮譽中,經不起城市燈紅酒綠的侵蝕,陷入腐敗的泥潭,“以榮取辱”越陷越深。一切難熬的存在,給李大娘,給戰士們,給千千萬萬民眾,當然也給毛澤東,帶來無盡的煎熬,于理于情似乎都顯現出一種邁不過去的坎。這是一場情感碰撞,理念碰撞,情理融合和情理割裂的人性、人情、公理、天理的思辨。導演黃定山緊緊把握著這部情理戲劇的話題性特質,以人物心靈的深層開拓,充分發揮表演文化的諸多要素。這一臺戲的演出是優質的表演,營造出的人物是優質舞臺形象,尤其是毛澤東、李大娘和那個在悔恨中番悟的李鐵。舞臺呈現是那么緊湊,形象的心理開掘是那么扎實。劇中準確地使用了鼓聲,在戲劇進展中,沉重的音響既有著一種律動感,同時是人物心靈的外化。它敲在事態上、人物的心靈上,也敲在了劇場觀眾的情感上,它是這部嚴謹情理戲劇的一樁獨有的藝術語匯。

保護歷史是當下的一個強烈的文化訴求,因為遠離歷史、褻瀆歷史的現象實在讓人揪心,有良知的戲劇藝術家,以歷史的形象透視,在保護歷史的重任中,《春天的承諾》就顯得格外肅穆。

當蔣介石以一番失敗者的嘆息,念叨著“腐敗,照樣會去挖共產黨這座大廈的墻角……也許,黨國的今日,就是他們的明天……”毛澤東的回應是:“我們共產黨人深深知道,趕考是一個長期永恒的課題,需要我們一代代認真地回答下去……”戲在這種語境中走向尾聲。顯然“務必使同志們繼續保持謙虛、謹慎、不驕不躁的作風,務必使同志們繼續保持艱苦奮斗的作風”就成為一種生存的本色,永遠永遠在趕考的路上……

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室