梅葆玖:春歸香如故

http://www.donkey-robot.com 2016年04月28日10:34 來源: 北京日報 楊思思 梅葆玖便裝照。 邵華攝

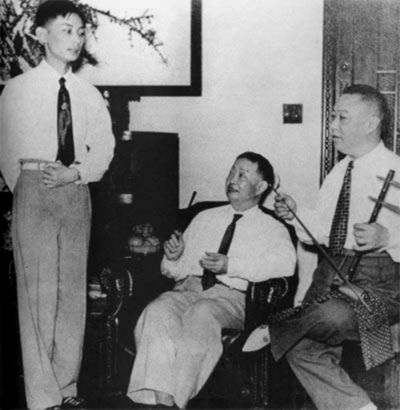

梅葆玖便裝照。 邵華攝 在上海思南路家中,梅蘭芳聽梅葆玖唱戲。

在上海思南路家中,梅蘭芳聽梅葆玖唱戲。  《大唐貴妃》劇照。

《大唐貴妃》劇照。生命力是從這個為京劇奉獻出最后一絲光熱的老者身上一點點消失的。

從昏迷入院,到病重離世,27個日夜,梅葆玖先生于4月25日上午11時停止心臟跳動,享年82歲。

擺放在重癥監護室門外祈福的鮮花,還未及凋零。

設在北京京劇院里的靈堂,來自各界的花籃布滿遺像兩側,獻花的人們不斷前來。

人們紀念他,不僅僅因為他是梅蘭芳的幼子,更多的,是他的離去所代表的一個文化時代的落幕。

作為梅蘭芳之子、京劇梅派藝術的領軍人物,梅葆玖為了京劇梅派藝術的傳承和發展貢獻了自己最大的力量,他生前致力于光大梅派藝術,也給予了整個中國傳統藝術領域一份標本性的洞見和啟示。

零落成泥碾作塵,只有香如故……

愿先生在天安息。

1 未得曾半日閑空

借著吳迎和胡文閣的記憶碎片,我們大約能夠拼接出梅葆玖先生昏迷前最后48小時的生命軌跡——

3月28日下午,梅葆玖邀請從上海飛過來的摯友吳迎,到離家不遠的麗晶酒店里談事。吳迎回憶,那天他們坐在咖啡廳里,總共聊了三個半小時。

梅葆玖告訴吳迎,自己近來總想起父親梅蘭芳1915年在上海搞的四部現代戲《孽海波瀾》《一縷麻》《鄧霞姑》《童女斬蛇》,“希望有機會給恢復起來”。吳迎覺得,這是一件很有文化價值和歷史價值的事,請他一定去政協提案。梅葆玖說:“政協方案咱倆共同商議,你來執筆,我來簽字。”

當天,他們倆圍繞這一話題談得十分興奮。臨走時,吳迎看著日漸清瘦的梅葆玖,還開玩笑“埋怨”他:“我說你可真是的,在這個年齡想到這個戲,我是想都不敢想。這幾部戲太文靜了。”

轉天,3月29日,梅葆玖迎來了自己82歲的生日。當天下午,梅葆玖帶著弟子胡文閣來到北京第二外國語學院,給在校的中外師生們做了一場公益講座,題目是“梅蘭芳京劇表演藝術對世界戲劇的貢獻”。

近3個小時的講座中,他詳細回顧了父親梅蘭芳的傳奇一生,同時,還向大家介紹了父親對于京劇藝術海內外傳播推廣所做的貢獻。胡文閣作為那天的表演示范,按照梅葆玖的要求,請來化妝師和全堂文武場,現場向師生們展示了上裝、勒頭、貼片子、插戴頭面等準備步驟,并演繹了《貴妃醉酒》的經典選段。

“師父講得非常認真動情,和他在紐約給觀眾做講座時一樣用心。臺下每有掌聲,他總是會微微欠身,向大家作揖感激。”胡文閣說。

就在當晚,梅葆玖與胡文閣、幾位北京京劇院的師友,還有二外的校領導,一起在校園的飯店里慶祝了自己82歲的生日。

一段微信小視頻,記錄了當天的一點情形:“許個愿,吹——”桌前,一個姑娘向準備吹蠟燭的梅葆玖脆聲喊道。梅葆玖此時被搖曳的燭光映紅了臉,他幽默地用韻白回應:“許國(個)愿呀!”眾人聽罷笑成一片。

“那天一切都挺好的。”胡文閣在電話里回憶,“現在想起來,只是一件事有些異樣。”

“那晚我們吃完飯,我開著車送師父回家,路上,忽然看見師父從兜里掏出治哮喘的噴霧,往嘴里噴了兩下。”胡文閣說,當時自己有些納悶,師父沒有受涼,為何要用噴霧?“現在想,其實那時已經開始不舒服了。”

當晚,胡文閣怕師父累了,就想讓師父在車上歇會兒,但梅葆玖那天晚上在車里還是跟他說了一會兒話:“文閣,你今天妝畫得不錯,我們京劇妝是種大寫意,如果你畫得過于清淡,反而觀眾看不清楚了。”

他沒有想到,這是師父和他之間最后的對話。

3月30日午飯后,梅葆玖哮喘突然發作,陷入昏迷,下午2點被送到醫院。

2 風露灑銀蟾,一派仙音微飐

“這個時代,沒有人比梅葆玖更了解梅派藝術;對梅派藝術的把握,沒有人能夠達到他那個程度。”中國戲曲學院梅蘭芳藝術研究中心主任、戲曲學家傅謹說,作為幾近于文化符號的人物,梅葆玖代表著今人對梅派藝術理解的最高高度。

1934年的春天,梅葆玖出生于上海思南路的梅宅,是梅蘭芳和福芝芳的第9個孩子,他被家人喚作“小九”。因為是最小的兒子,“生得貴氣”,也最得寵愛。

作為后來唯一接過父親男旦衣缽的孩子,梅葆玖第一次登臺是在10歲生日那天,“我演《三娘教子》里的薛倚哥,一點兒也不慌,娃娃調一句一個彩”。梅葆玖事后回憶,梅蘭芳看完點點頭,吃戲飯,初定。

父親給他請來開蒙老師王幼卿,又令他跟朱傳茗、陶玉芝、朱琴心學戲。

彼時的梅葆玖,在法國教會學校讀書,遵照父親“好好念書,學本事,以后不唱戲,也有飯吃”的意思,常常是頭天晚上還在唱《彩樓配》,第二天就跟著教會學校唱贊美詩。

對此,梅蘭芳文化藝術研究會副會長、梅葆玖生前的好友吳迎說:“這種教育和梅蘭芳年輕時完全不一樣,海派文化對他的影響浸潤在骨子里,這不單是怎么唱戲的問題,而是一個綜合文化的問題。”

15歲,梅葆玖第一次與父親同臺,在上海中國大戲院,連演了三天昆曲《游園驚夢》。父親告訴他,“只有學好了昆曲,京劇才能演得有味兒”。“大家都管昆曲叫‘困曲’,我雖然學習時也犯困,可是有父親在一旁監督著,那是一點兒都不敢偷懶。”

“他的聲音,尤其是用氣,比較通,這是連梅蘭芳都承認的事。論單項,可以說他的聲腔藝術水平超過了他父親。”吳迎感嘆道。

2007年,電影《梅蘭芳》開拍前的一次策劃會上,大家正在討論電影中的唱段由誰配音,導演陳凱歌問電影總策劃吳迎:“一位73歲的老人將唱電影中16歲的李鳳姐、17歲的蘇三、18歲的杜麗娘,您看如何解釋?”吳迎笑笑:“特異功能。”

事實上,當時就連陳凱歌都不相信,年屆古稀的梅葆玖能完成《梅蘭芳》里繁重的錄音工作。

然而,幾天后,陳凱歌就舉著梅葆玖的CD,興奮地來找吳迎:“梅先生的聲音怎么能練成這樣?女高音歌唱家唱到這個歲數都不可能,何況男的假嗓子?配音非他莫屬!”

“不愧是梅蘭芳的公子啊,聲音是怎么出來的?水音兒還是那么足!”戲迷也問。

對此,梅葆玖總是溫和地說:“小時候王幼卿老師教得好,父親引導得好、教得好。再有一點,要喜歡音樂,民族的、通俗的、西洋的、古典的,我都喜歡,都有借鑒。平時少生氣,不要不高興,多吃蘋果。”

“他的聲音對于男旦來講,差不多已到極致。雖然他的功夫遠遠不及他父親,可由于他的聲音聽起來似乎更好聽,所以他一張口就把他所有不足的地方都給掩蓋了。”吳迎說。

在梅葆玖生前的回憶中,我們找到了這樣一些訓練的細節:

“思南路時代,父親為了我能自我控制念白嘴型,在四樓掛了一面小鏡子,讓我對著鏡子練。因為嘴型不對,音就不準,先是《三堂會審》的大段念白,每日30遍,后是《霸王別姬》的出場,也是每日30遍。如果父親上樓來看功,還要重點反復加工。”

直到加入梅蘭芳京劇團,十幾年間,梅葆玖一直在念書與學戲間忙碌,“趕起場子來,緊張程度不亞于周旋于各個劇院的梅蘭芳。”吳迎說,“我認識他時,我10歲,他13歲,他的辛苦我是看在眼里的。他哭了多少次啊,實在太累了。但這段時間里的訓練,讓他非常扎實地繼承了梅派藝術。”

3 仁者樂山 智者樂水

描述梅葆玖次數最多的形容詞,是“樂觀隨和”。

上世紀50年代,京劇團角兒多,有戲大家爭著演,只有梅葆玖不爭不搶,“讓我演就演,不讓演,就在家擺弄我的機器、無線電。”

十年動亂,男旦不讓上臺,他被發配到劇團搞音響調音,梅葆玖就偏安一隅,不再談戲。

這讓人想起他的父親梅蘭芳。生前,梅蘭芳曾對他說,戲是唱給別人聽的,要讓觀眾聽得舒服,就要懂得“和為貴”的道理。做人也是一樣。

正是梅氏父子這樣的性格和文化積蘊,成就了他們以中正平和為特色的梅派藝術。

至今,梅派青衣董圓圓還記得自己第一次看到師父梅葆玖演戲時的情形。

1987年,23歲的董圓圓學戲已有12年。那天梅葆玖在臺上演《鳳還巢》,她坐在臺下“一下子呆住了”,“當時就被他優美的唱腔,和細膩婉轉的表演風格打動了。”

舞臺上,梅葆玖飾演的程雪娥蓮步輕緩,水袖徐來,身段端莊婀娜,一嗔一笑都仿若化在水里,撥動觀眾的心弦。

董圓圓說,那種美令她印象深刻,“絕不是停留在表面上的擺態,而是一種內在的優雅。”

從民國初年起,梅蘭芳周圍便聚集起一批文人雅士。以齊如山、馮耿光為代表的他們,是梅蘭芳的精神伴侶,包括舞臺改革、編寫新戲、策劃演出,最終幫助梅蘭芳開宗立派,實現了更有時代感的藝術主張。與此同時,這些文人也將自己所崇尚的風格與意趣,融進了梅派藝術之中。

“如果對梅蘭芳身邊的人和事沒有感性認知,不了解這些文化,是難以學好梅派的。”在吳迎看來,梅派藝術不僅僅是唱、念、做、舞范疇的事,它似乎可以升華為一種以梅蘭芳為原型的人情范式。“這個群體,甚至連待人接物的方式都和現代人有所不同。現代人太急功近利了,那個溫文爾雅的時代已經過去了。”

然而,成長于這種氛圍下的梅葆玖,卻始終希望以自己的有限力量,最大限度影響他的徒弟們。

胡文閣印象里,每次開車出去,不管路上多堵,“哪怕在胡同口一百米走了十分鐘”,梅葆玖也從來不讓自己按喇叭。在梅葆玖看來,按喇叭是不懂禮貌的表現,“如果開的是好車,更會給人感覺你在耀武揚威。”

從16歲起跟隨梅葆玖學習的張馨月,記得每次去師父家學戲,師父都會為自己親手沏一杯紅茶,端到自己跟前。

而繼李勝素之后拜師的張晶,覺得梅葆玖更像一位慈父。“那時學戲,他總怕我們吃不好,前門肯德基剛剛開業時,就帶著我們幾個小孩兒去嘗鮮。”

“作為師父他沒有任何架子,無論何時何地,你總能在他身上感受到一種人性的暖意。”胡文閣說,“師父是在照顧我們,但同時又好像是在做給我們看,像一面鏡子,我知道,他想把一些東西折射給我們。”

4 我不掛帥,誰掛帥

“梅葆玖對于傳承梅派藝術,乃至弘揚京劇藝術都是不遺余力,做了很多貢獻,特別是在傳統文化式微的大背景下,他表現出一個杰出藝術家的擔當和責任感。”傅謹說。

十年動亂之后,梅葆玖重歸舞臺。此前,他遠離聚光燈已14年,其間,沒在舞臺上張過一次嘴。為了恢復,梅葆玖在家連著吊嗓三個月,“父親8年沒唱戲,我幾乎是怹的一倍。”

老戲復排,梅葆玖和一批老藝術家帶頭打響了第一炮,在人民劇場,他與李萬春合演了《霸王別姬》。

到了1979年,他又復排了父親一生中最后一部作品《穆桂英掛帥》。

此后,全本《貴妃醉酒》《宇宙鋒》《洛神》等幾出父親說“年齡不到,閱歷不夠,四十以后再演”的戲,年過40歲的梅葆玖也接連復排。

然而,他也會遭遇這個時代帶來的小小尷尬。

1983年10月,上海劇協舉辦了“文革”后的首期梅派藝術訓練班,為期兩個月,梅葆玖作為主教,南下和童芷苓、吳迎等11位老師共同擔綱指導。

受訓學員是來自江蘇、安徽、山東、湖北等地京劇團的旦角主演,一共16人,年齡從19歲到32歲。就在培訓班將近結束時,梅葆玖大膽提議,為全部學員組織公演,考核、錄像,并把錄像作為禮物送給學員單位做留存。有人說,錄像帶太貴了,這塊成本上去了,學員回去的路費就沒轍了。梅葆玖笑著說,別著急,我就是錢,請上海京劇院、上海戲校出動,唱幾天戲,不愁沒錢。

正如梅葆玖所料,三天大戲門票全部拋售一空,劇場里坐得滿坑滿谷。那幾天,童芷苓、夏慧華以及從北京請來的梅葆玥,都拿出了各自的看家本事,而梅葆玖則演出了彼時罕見于舞臺的梅派名劇《生死恨》。

劇場門口“客滿”的紅燈亮了三天三夜。最終,經費籌齊,學員全部拿著錄像帶興高采烈地回去了。不過,既在意料之外,又在情理之中的是,30年后,這十幾個地方院團的學員大都早已改行。在一次飯局上,當年的一個學生再見到吳迎時,塞給他一張名片,上面寫著某某電視臺副臺長,吳迎說,有一種很陌生的感覺。

“中年以后,梅葆玖重新復出,這時候環境非常好,是戲曲的小黃金時代,可是很快,這種時代就產生了變化,結束得很快。”傅謹說。

隨著京劇進入不可避免的衰落期,面對父親遺留下浩瀚精髓的梅派藝術,梅葆玖的態度沒有改變。對于專業教學,他依然堅持原汁原味地傳授;在表演傳播上,他則遵循梅蘭芳“移步不換形”的原則,隨時吸納各種新穎的表現形式和傳播手段。1995年的《梅韻》是梅葆玖一次著名的“試水”。

1995年,梅蘭芳京劇團恢復后,為“在夾縫中求生存”,他與時任北京京劇院院長的石宏圖積極進行各種嘗試,組織了一場“集梅蘭芳五部經典劇目于一晚”的演出。與傳統表現手法不同,這部《梅韻》不僅加入了小型民族樂隊,豐富了伴奏的音樂形式,還采用了一部分現代聲光、舞美手段,甚至在表演上,出現了5個貴妃同臺競技的情景。

一石激起千層浪,此舉一出,頓時招來許多梨園界保守派的非議,“這不是胡鬧嗎”、“肯定梅葆玖臥魚下不去了,讓學生代著干”……對此,梅葆玖只是淡然一笑。

相反的情況是,現場看過演出的觀眾十分喜歡,在北京京劇院原副院長周鐵林的回憶中,這次演出十分成功,“當晚的掌聲非常熱烈,觀眾嗷嗷叫好!”

事后,梅葆玖說,并不是我們今天這樣演了,我父親的傳統演法就不演了,我要求我的學生們平時一定按照傳統的方法學演,《梅韻》只是一次探索。

“他真的很開明,并沒有說這是我父親的劇目,你們不能動,他知道京劇是時代的藝術,他總希望讓更多年輕人走進劇場。” 周鐵林說。

5 梨花落,春入泥

如果不出這次意外,按照計劃,梅葆玖接下來將與《大唐貴妃》的導演郭小男、編劇翁思再、作曲楊乃林碰面。十幾年下來,復排《大唐貴妃》是他一個心結。

創作于2001年的《大唐貴妃》,是在梅蘭芳名劇《太真外傳》基礎上再度創作的一部大型交響京劇。在曾經的演出陣容中,楊玉環和李隆基由梅葆玖與馬派老生張學津,梅葆玖弟子李勝素與于魁智,還有上海梅派青衣史依弘與李軍分別飾演。然而,由于演出需要外借交響樂團和近百人的歌舞團,自2001年創排以來,《大唐貴妃》的上演機會屈指可數。

令人欣慰的是,不久前,《大唐貴妃》的復排計劃終于確定下來,任此次《大唐貴妃》制作人的周鐵林說:“這是梅先生魂牽夢繞的一個作品,梅派講究萬變不離其宗,葆玖先生希望通過今天的創新手段,讓大家看到他父親上世紀20年代的經典之作。”

甚至出事的幾天前,梅葆玖還囑咐周鐵林,把前兩年中國戲劇學院排演的《梅蘭霓裳》和李勝素于魁智《太真外傳》的光盤交給郭小男,“看看有沒有可以豐富融合的。”

“他是希望這部戲成為自己藝術人生的制高點的。”周鐵林說。

與《大唐貴妃》很少上演形成鮮明對比的是,劇中,由梅葆玖演唱的主題曲《梨花頌》早已在坊間火了起來。一時間,上到衛視節目,下到公司年會,經常能聽到這段哀傷婉轉的四平調,就連麥樂迪KTV的大堂里,也播放過某合唱組合演繹的版本。

“幾十年以來,從沒有一個唱段像《梨花頌》這樣普及,它是民間自發的,并沒有哪個領導發通知讓大家學一學。這個唱段很好地展現了梅葆玖在發展中繼承的特點,所以,它能在年輕人中流傳。這才是京劇,才是流派,不僅流起來了,還流得那么廣。”吳迎滿心感慨。

“不過師父也有遺憾。”胡文閣說,近幾年來,梅葆玖一直在跟他反復念叨一件事,“把幾個梅派戲拍成電影”,“他對我說,我遺憾的是自己來不及了,你現在正是好時候。我知道你功力不足,到時由我親自給你指導,規規矩矩的,按照我爸爸要求我的,我來要求你,就算給后人留下了珍貴的資料。”

“另外,他還有一個特別的遺憾,”傅謹說,“就是希望這個社會能夠改變對男旦的歧視,為了糾正這個偏見,他做了很多努力。梅葆玖先生一生收徒49人,只有一名是男旦,不是他不想收,是沒有好苗子。至今,中國戲曲學院尚不招收男旦,雖然我們現在不會排斥男旦,但社會上對于男旦各種或隱或顯的反感態度還在,然而,梅派藝術歸根結底還是男旦藝術。”

時間的指針撥回到3月28日的那個下午。麗晶飯店咖啡廳里,吳迎最后一次見到梅葆玖,從來沒有煩惱的玖哥,忽然向這個交往了70多年的老伙伴吐訴了自己的心事:“我現在最痛苦的,就是沒有人說話,沒有人談藝術,全都不太明白,跟誰說呢?”吳迎說,那一刻,他知道這個人是孤獨的。

“現在他去世了,大家都很惋惜,但那也只是一陣子的事,過一陣就完了。如果我們不能理性思考,不做一些事,那幾年后,他的離開對我們而言,也僅僅是一個紀念日而已。”

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室