滬劇《鄧世昌》:唱出了民族精神與時代氣息

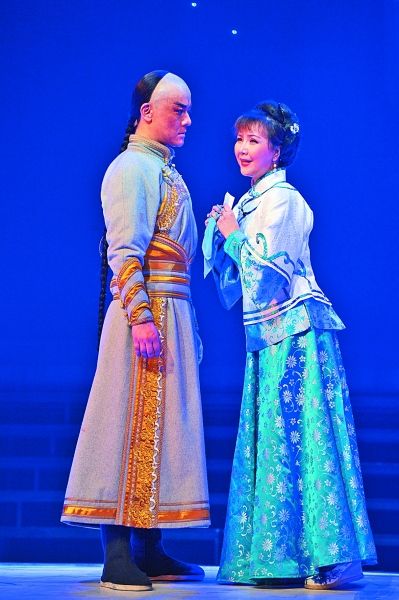

http://www.donkey-robot.com 2016年04月13日09:27 來源:光明日報 顏維琦 曹繼軍 左為李建華飾劉步蟾,右為朱儉飾鄧世昌

左為李建華飾劉步蟾,右為朱儉飾鄧世昌 滬劇《鄧世昌》 資料圖片

滬劇《鄧世昌》 資料圖片電影《甲午風云》中,李默然塑造的鄧世昌給觀眾留下深刻印象。滬劇《鄧世昌》重新演繹這一題材,自2014年底首演,一年多來已在全國各地演出30多場。“老觀眾沒有排斥《鄧世昌》,能夠接受更加豐富的表現手段;年輕觀眾也歡迎滬劇新探索,覺得《鄧世昌》唱出了中國人應該有的精氣神。”上海滬劇院院長茅善玉說。

兩年打磨,三度提升,邊演邊改,最近滬劇《鄧世昌》的主創們又和來自全國各地的戲劇評論家和藝術家們坐在一起,研討如何把這出戲“磨”得更好。上海滬劇院嘗試突破創作和題材上的局限,探索滬劇的更多可能性。

傳統題材再創作

前有成功的作品在,后來者能否突破?這是擺在滬劇《鄧世昌》主創面前的第一個問題。中國劇協名譽主席尚長榮坦言,這也是他一直憂慮的:展現悲壯、厚重的歷史,滬劇能不能拿下來?

“以往對甲午海戰的闡述,更多的是塑造鄧世昌作為一位戰爭中的英雄,但是如果只寫這一面,就會讓這段歷史顯得激情有余而深情不足。在這方面,滬劇《鄧世昌》有了很好的突破。”上海戲劇學院教授榮廣潤認為,滬劇《鄧世昌》尊重歷史,又將歷史和當代對接打通,把甲午海戰中的民族精神實質發揚出來,同時又把復雜的歷史環境充分展示出來。這樣的作品在戲劇作品里是難能可貴的。

“步步有戲”“回到了戲劇的原點”,多位戲曲研究者這樣評價這出戲。滬劇《鄧世昌》以甲午海戰為背景,力圖還原真實的歷史,還努力對題材有更深的認識和發掘,對人物有更深的挖掘和更豐富的表達,讓滬劇《鄧世昌》有了更深沉、更厚重的感染力。比如,以往《甲午風云》里的劉步蟾是反面人物形象,在滬劇《鄧世昌》里,劉步蟾和鄧世昌的關系成為舞臺上非常好看的兩個男人的戲,劇作者的這一著力,成為劇中出色的一筆。

“早在20世紀60年代,滬劇就曾上演過《甲午海戰》。在當年舞臺條件還相對落后的情況下,我們的滬劇前輩藝術家就有勇氣在舞臺上展現甲午海戰這類軍事題材,作為當代文化工作者,更應該有這份自信和內心的沖動,用現代人的藝術觀和歷史觀重新審視、講述這段歷史,最大限度還原歷史的真實。”茅善玉說,“我們希望能在保持滬劇特色的同時為滬劇舞臺注入震撼人心的男兒氣概和時代氣息。”

滬劇品格再拓展

不只有“兒女情長”,不只有“西裝旗袍”,滬劇《鄧世昌》突破了人們對于滬劇的固有印象,在堅持滬劇本劇種特色不能變的前提下,大膽嘗試其他門類的藝術元素,舞臺樣式和藝術手段更加豐富,以一出充滿陽剛之氣的男人戲,重新塑造了鄧世昌這一民族英雄。

茅善玉告訴記者,2014年正值中日甲午戰爭爆發120周年,在重大的歷史節點發出滬劇人的聲音是滬劇的傳統。這樣的嘗試能不能成功,大家并不確定。滬劇走到今天需要多方面改變,去適應這個大時代,特別是創作和題材選擇上不能在小兒小女小情調中打轉轉。拓展題材也就打開了滬劇的格局。

看了滬劇《鄧世昌》,中國戲曲學會顧問、中國藝術研究院戲曲所原所長王安奎被打動了。“這是一個英雄的史詩,也是一個歷史的詩篇,整部作品充滿濃郁的詩意,是滬劇《鄧世昌》成功的重要原因。”王安奎說,近年來很多劇種都在著力突破本劇種的局限,這樣的努力應該得到贊揚。當然,一部作品并不一定代表方向,劇種應該多樣化,保持劇種優勢,堅持各種風格的創作。

在中國劇協副主席羅懷臻看來,滬劇《鄧世昌》最可貴之處在于努力實現了傳統戲曲的現代審美轉換。“把一個歷史人物放在歷史背景下,展示一個時代年輕人的情懷、理想和他所處現實之間的矛盾,舞臺視覺和聽覺都帶著強烈的當下審美的特征,這出戲的演出讓我們感覺到,滬劇完全有可能在現代劇場繼續延伸,繼續獲得當代年輕人的青睞。”

精品打磨再思考

眼睛不只盯著“內行”戲迷,爭取更多的年輕觀眾,吸引更多的“外行”觀眾走進劇場,這也是上海滬劇院近年來一直努力的方向。茅善玉說:“現代觀眾有自己獨特的審美需求,這種審美需求要求舞臺作品從內容到形式,都要與當下的社會現實和生活節奏相適應,不拘一格地去拓展題材,豐富藝術表現手法,呼應時代對于主流價值觀的需求,引發觀眾共鳴。”

滬劇《鄧世昌》的成功,也讓更多人思考,新創戲如何持續“保鮮”,而不是走完應景演出、完成獲獎任務后就束之高閣。

上海戲曲藝術中心黨委書記、總裁張鳴認為,戲曲院團必須克服劇目創作中的盲目性和急功近利的心態,培養“咬定青山不放松”的精品意識和職業精神。在張鳴看來,好戲是不斷打磨出來的,好戲還要堅持“戲保人、人保戲”,才有長久生命力。不然,戲是成了,但是不太能常演,就是因為演員經常湊不齊,長此以往,戲也成不了。戲曲劇目一定要為演員量身定制,和演員結合在一起才會雙贏。以滬劇《鄧世昌》為例,這出戲是為鄧世昌的扮演者朱儉量身定制的。從25歲的鄧世昌演到45歲的鄧世昌,朱儉的藝術表現力在舞臺上得到了很好的展現和提升,完成了一次自我超越。

滬劇《鄧世昌》的努力沒有停步。就在3月底,上海滬劇院與上海市教委合作,將滬劇《鄧世昌》一路唱進了大學校園。“我們要做的是一部唱得響、留得住、傳得開的滬劇新經典。”茅善玉說。

網友評論

專 題

網上學術論壇

- 閻犱緡鍣i。浠嬫晬閿燂拷閻犙勬緲閹粍绋夐弽顐f珪闁汇劌瀚懙鎴﹀炊閻e矈娼犳鐐电帛閺嬪啰鈧冻鎷�

- 闁搞垹顦鏇㈡晬閿燂拷闁告帗蓱閸樻稑鈻庨敐鍐e亾閳ь剟妫呴埡鍌涚繁闁靛棌鍋撻柛姘綑閸楋拷

- 闁靛棙鍔掔€靛矂寮妸锝傚亾閹搭垳绐楃紒妤嬫嫹73閻忕偛锕ú锕傚几濠婂喚娈�8闁哄牞鎷�23闁哄啨鍎卞﹢顏嗙礃鎼粹剝绂囬柟娲诲幗濡句粙濡撮崒娆掑幀闁搞儲鍨濈紞鏃傗偓纭呮硾閸剟骞堥崼鐕佸仼闁告埈鍘奸埀顒傚枔椤牠鐛拠鑼瘓閻犲洦鐣埀顒€锕g粭浣规媴閹炬墎鍋撶€n厼绠€电増顨嗗〒鑸垫媴閹惰姤姣愮紒鈥虫处閺呯姵绂嶇€n亶娈柨娑樼焷缁绘牗绋婇悢鍛娦﹀ù婊勭鎼村﹥绂嶅ú顏嶆禃婵炲枴銈呯鐎电増顨婂ú锕傚几濠婂喚娈柕鍡楀€界换搴ㄧ嵁鐎涙ɑ闄嶉柨娑樺娴滄帡濡存繝浣虹憦濞达絾鎸堕埀顒€顑勭拹鐔哥閿濆牄鈧啴鎯冮崟顏囧幀闁搞儳鏅~鏍嵁缂佹ɑ鐎悗娑崇畳閹姐倝宕熼崘銊ョ岛閻忕偞娲╃槐婵嬪捶閵娿儲绂囬柛鎰噹椤﹁顕i弴鈩冨闯濞存粌妫旂槐顒佸緞濮樻剚鍤㈤柤鏉挎噽濞堟垿宕楅搹顐f殘闁靛棴鎷� [闁绘劗鎳撻崵顔芥交濞戞ê寮砞

網上期刊社

- 濞存粎鍎ら惃顖炲棘閸パ屽妳

- <閻犲洦顨呴崹锟�

- 婵ɑ鍨跺Λ宀勫棘閸パ屽妳

- 濞戞搩鍘煎ù妤佹媴濠婂喚鍟€

- 閻忓繐绻楅鈺呮焻婢跺﹤鐏�

- 闂傗偓鐠恒劎妲栭悘蹇撶箺椤曗晠鏌呮径濠傜亖

- 濞达絾绮岄宥夊棘閸ャ劍鍠呴柟璁规嫹

- 濞戞搩鍘煎ù妤呭冀閳ヨ櫕鐤柡鍌氭搐椤掞拷

- 濞达絾绮岄宥夊礄閾忕懓顣肩紒鈧敓锟�

- 濞达絾绮岄宥夋焻濮樻剚鍞�

博 客

缂侇喗鍎抽崓鐢稿础濮橆厽鐎�

- 闁艰鍎抽崢鐘诲箯濠婂啰姣�: 閻犳劗顥愮换搴㈢閻戞ḿ姣� 闁告帗绋愮紞鏃堝即閺夋埈妯嬮柡鍥ㄦ綑閵堜粙鎯冮崟顏嗙▕闁告繐鎷�

- 鐎殿喚濞€濞夈倝寮敓锟�:闁哄啨鍎插﹢浼村箯閹哄秶鐟濋悹浣靛€楁慨婊堝灳閺傝 鍋撻弮鈧崹顒傛嫻閵夛箑鐏囬柡鍫墮閵囧﹥鎷呴敓锟�

- 闁绘娲埞鍫ユ晬濮樺崬顏柡鍫涘妽閸ㄦ岸寮搁敓锟�

- 闂傚ň鏅濈欢銊╁几濡ゅ绐楅柡澶婃捣閹叉椽鎮抽婊勬殢濞戞挶鍊撻柌婊呪偓娑欘殔閼告壆鈧顫夐崹锟�

- 闁哄鍔嶅浠嬪极韫囥儳绐楁慨鍦枎閸濇椽鍨惧⿰鍫㈢煁婵炲鍎查崪鏇㈠灳濠靛棛姣堥悘蹇撶箺椤曗晝鍖栫拠鎻掔仚闁靛棔鑳剁划銊╁几閸曨偄鎸ら柛蹇氭硾閻o拷

- 闂侇噮鍘介弸鍐棘瀹€瀣獥閻犲洤鎳庨幏濠氭晬瀹€鍐闁哄嫷鍨抽〃銏㈢矉閿燂拷

- 闁哥喎妫濆〒鍧楁晬濮樺啿澹栫紒鎰箞閸g兘鎯冮崟顔炬Щ

網絡工作室