為原創音樂劇做一種選擇——談兩岸聯合制作音樂劇《微·信》

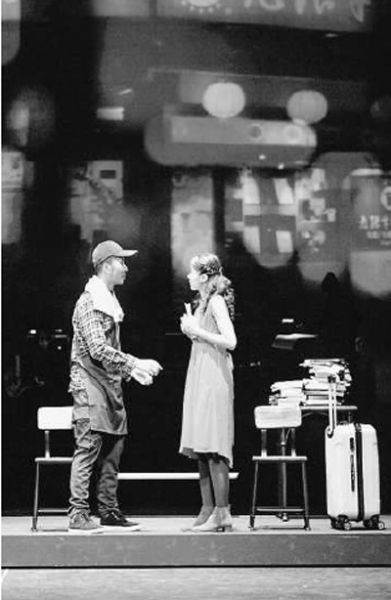

http://www.donkey-robot.com 2016年03月31日09:34 來源:人民日報 郝 志 音樂劇《微·信》劇照。

音樂劇《微·信》劇照。是做一道判斷題,還是一道選擇題?這恐怕是音樂劇《微·信》策劃之初面臨的首要問題。經過兩岸同仁熱烈的討論,最終大家選擇了后者。愛與被愛存在很多種可能,網絡時代的生活方式更加千姿百態,人與人之間的認知和交往也愈發莫測。在一部并非命題作文的原創作品中,做選擇是因為有問題,提問題是因為務追求,而這個追求,也就是這部作品選擇“兩岸合制”的初心。

應該說,目前華語原創音樂劇發展之路上,光明的前景和尷尬的現狀并存:一方面,急功近利的創作導向和創新能力的嚴重不足阻礙了精品的產生,是為“根不牢”;另一方面,專業人才短缺與產業模式脫節也造成了原創市場的萎靡和小眾化趨勢,是為“葉不茂”。在這種現狀之下,低水平的同質化競爭,只能是死路一條。那么,《微·信》要憑借什么脫穎而出呢?兩岸合制、年輕時尚、院線運營,這三張名片代表了創作團隊的努力方向。

所謂“兩岸合制”,不僅體現在投資和版權上,更體現在從策劃到制作、再到首演及后期運營的全過程中。出品方上海中演公司、廈門閩南大戲院、臺灣音樂時代劇場,共同組成策劃創作班底,貫穿項目始終,這在華語音樂劇發展史上尚屬首次。在敘事風格上,把內地擅長的“大場面”與臺灣擅長的“小清新”有機結合,通過抽絲剝繭的多線敘事,一步步揭示出主人公群體的最終選擇,這不僅是對敘事技巧的考驗,更是兩岸創作理念的一次交融與升華。音樂的創作也融合了大陸和臺灣流行音樂的元素,并不盲目追求炫技,而是通過流暢自然的曲風,讓敘事在音樂中行走。四位主演,兩岸各半,都是實力唱將。他們在彩排中互學互鑒,互補性極強,就連演出時微小的表演風格差異也為這部劇增添了幾分樂趣。

年輕化、時尚化、科技化,是這部作品的追求,也是其立身之本。《微·信》的策劃制作團隊平均年齡在30歲以下,這在很多人看來不啻為一次冒險,但就是年輕化的創意才有可能被同樣年輕的受眾所接受。且不論兩岸青年成長背景、社會環境所導致的認知差異,就是相同社會中“青年群體”的指向也是極為寬泛的。80后還能對前網絡時代有些許感知和記憶,90后幾乎已經習慣用網絡參與社會表達,而00后則不可想象沒有社交軟件的世界。面對這種分野,作品中的典型人物和典型事件可謂極具代表性。這種代表不僅是為了建構和敘事,更是為了討論和揭示當下時代青年群體和個人的多面性,使觀者能夠借此審視真實世界和虛擬世界中的自己。喜劇元素的運用,使觀者能夠以輕松的心態去思考這一切。很多橋段中為了加快節奏,僅用一兩個社交軟件的提示音,就將觀眾帶入規定情境,在刪繁就簡的同時也使觀眾會心一笑。作品的視覺呈現游走在寫實與寫意之間,最大限度地利用燈光及投影,讓舞臺上出現的每個元素都必不可缺、富有新意,恰如其分地表達虛擬和實境。

華語原創音樂劇的現狀,始終擺脫不了資源前置和資源后置的尷尬選擇。前者是以精心創制打磨出一部精品為核心,而后者則是以項目成型后宣傳推廣及渠道運營為核心。縱觀當下,有耐性磨出精品的并不多,有效統籌前后期資源配置的更是少之又少,多見的是前期急功近利而導致的被迫資源后置。《微·信》在策劃之初,便設定了依托“中演院線”進行巡演的目標,有效規避了運營模式方面的風險。有了院線平臺提供的渠道保證,更兼作品通過試演、首演、巡演及三個環節不斷地打磨提升,原創作品的成功也就值得期待了。

(作者為該劇聯合制作人)

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室