劇院,如何走出困境和誤區

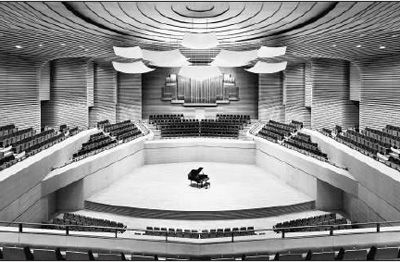

http://www.donkey-robot.com 2016年03月31日09:30 來源:人民日報 陳 原 哈爾濱大劇院內景。 資料圖片

哈爾濱大劇院內景。 資料圖片 天津大劇院內景。 資料圖片

天津大劇院內景。 資料圖片正在天津大劇院舉行的第三屆曹禺戲劇節吸引了全國戲迷的目光,4個月內,8部國外知名大戲、7部國內熱門大戲、10部精彩的小劇場話劇再加各類藝術講座相繼舉行,連北京、河北和其他地方的觀眾都紛紛趕往天津看戲。而一直在北京舉辦的林兆華戲劇邀請展,第六屆也將移師天津大劇院,這條消息更是引發了北京、天津,甚至全國輿論的關注。在很多劇院利用率普遍偏低的狀態下,天津大劇院為什么具有如此的吸引力?

據統計,本世紀以來建成的專業劇場已有300多家,全國劇院總數則達到2000多家,投資在10億元以上的大型多功能劇院有40多個,其中,國際一流的設計和設施不在少數。但是,這些劇院全年演出超過50場的只占總數的35%,功能開發不足、資源浪費嚴重的現象十分普遍。這些問題都在提醒各地,提高劇院運營管理水平、培育劇院管理人才,已經刻不容緩。

經營管理,成功經驗在哪里

在劇院建設的十幾年中,盡管經營管理普遍存在各種缺陷,但也有一些地方不但發展迅速、成就突顯,而且還贏得了世界的目光。國家大劇院的8年運營就受到高度評價,院長陳平集8年經營管理經驗而完成的理論著述《劇院運營管理》已經出版,為未來的劇院發展提供了可資借鑒的范本。而我國最早建成的現代化劇院——上海大劇院,在2013年經過重新定位、改變經營業態之后,劇目建設、演出數量等各方面也在國內各劇院中名列前茅。

天津大劇院和廣州大劇院的快速發展也令全國矚目,一個坐落在原本舞臺演出滯后的直轄市、一個屬于省會城市,其經營管理水平和成就都有不少值得總結的成功經驗。

4月29日,天津大劇院將迎來4周歲的生日。短短4年,用“異軍突起”來形容天津大劇院最為恰當,自2012年4月29日至2015年底已經演出1500場,每年以20%的速度遞增。

如今,去天津看戲已經成為周邊地區、包括北京在內的一種文化時尚,世界各地的名團、名家紛紛登上天津大劇院的舞臺,一部部世界優秀的話劇、交響樂、歌劇,有的還是難得上演的佳作,每天晚上都能展現在觀眾面前。天津大劇院的連臺好戲提高了天津在全國的文化地位,其成功經驗就是以節帶動劇院演出,曹禺國際戲劇節、國際歌劇舞劇節和青年古典音樂節,已經成為天津的文化品牌,另有貫穿全年的演出系列,如小劇場戲劇展、雙周舞蹈劇場、鋼琴總動員、親子劇場等,都為天津舞臺帶來了活力,而所有節目都是從國內外舞臺嚴格篩選出來的精品。

據天津大劇院院長錢程介紹,原先提到天津,人們的第一反應可能就是戲曲、曲藝,但自從天津大劇院開業以來,全國的觀眾都逐步感受到這座城市文化的變化。“藝術,改變城市性格”這句濮存昕抄寫在小本子上的格言,其實就出自錢程之口。在錢程看來,節目的質量是關鍵,“2015年上演的話劇《伐木》,今年的話劇《英雄廣場》《理查三世》《阿波隆尼亞》《殉道者》,都是近年來國際舞臺上難得的佳作。”錢程認為,大劇院要講節目質量就不能跟在別人后面跑,必須與國際舞臺同步,這樣才可以真正提升天津的文化地位。2014年,當代歌劇《戰爭與和平》在天津大劇院上演引起了轟動,為什么要引進這部歌劇,錢程解釋說:“大家一聽當代歌劇,下意識的反應肯定就是難懂的、缺少動人旋律的,但這是誤解,其實大部分人并不知道當代歌劇到底什么樣。《戰爭與和平》在莫斯科只演過10場,2014年到天津演出了6場。”天津因此擁有了演出知名度。

廣州大劇院屬于中演院線,是廣州新建七大標志性建筑之一。如此先進的劇院,如果經營管理不善,就是巨大的浪費。中國對外文化集團公司專門成立了廣州大劇院管理有限公司,下設演出管理、營銷管理、品牌管理、藝教管理、舞臺技術、物業管理六大中心, 2010年5月廣州大劇院開業運營,當年就實現營業收入2200多萬元,5年來,營業收入保持穩定增長,去年超過1億元。統計數據顯示,5年間,這里平均每年演出活動400多場,每年有25萬人次走進劇院。

廣州大劇院也是以品牌取勝,靠“一節四季”,即廣州藝術節、周年慶典演出季、名家名團演出季、陪你玩一夏演出季和新春演出季,激發出舞臺的巨大活力,而且還聯手世界一流劇院和歌唱家,制作了《圖蘭朵》《托斯卡》《蝴蝶夫人》《茶花女》《卡門》等經典歌劇的“廣大版”,成為擁有制作能力的大劇院。這些都形成了廣州大劇院的品牌,“品牌建設是廣州大劇院成功的關鍵,有了品牌,就有了廣州大劇院在觀眾心目中的地位,就有了在全國演出行業中的位置。” 中國對外文化集團公司董事長兼總經理張宇說。

不過,如北京、上海、天津、廣州這樣可以面向世界選擇節目的地方并不多,更多的劇院,尤其是中小城市的劇院恐怕還是要照顧本地觀眾的欣賞習慣。河北固安的大劇院近些年專門引進戲曲名家和名團,不但讓很多劇團有戲可演,也拓寬了當地居民的文化視野,充實了劇院舞臺。

運營資金,完全依賴票房嗎

進入文化市場以來,人們似乎都認為演出應該靠票房維持,院團如此,劇院更是如此,一些劇院一開始就以自負盈虧為目的。但隨著劇院的發展,各地發現,無論怎樣經營有方,票房如何看好,劇院還是難以自負盈虧。目前,各地新建大劇院運營基本離不開政府補貼,但補貼的方式有多種:有的劇院由政府補貼水電等能源的開銷;有的劇院則是直接由政府劃入財政撥款;有的劇院是演出多少場以上政府就補貼多少錢;還有的是依據公益演出、低票價的數量,加以補貼。

說到劇院運營,上海大劇院院長張哲認為,一家劇院,運營之前應該首先想到定性,是盈利還是非盈利,如果非盈利,其票房收入占運營成本的比例就只能是一部分;再就是劇院是專業還是非專業也要明確,這個劇院到底是只演一個門類為主,還是各個門類都有;然后就是觀眾的定位,是僅僅滿足于地方觀眾,還是面向全國、面向全球。

在今年1月國家大劇院舉辦的“中國劇院管理論壇”上,很多專家都提出,劇院建設一定要擁有適應本地的管理模式、還要有一套培育觀眾的方式。目前運營比較出色的劇院,比如國家大劇院、上海大劇院、天津大劇院、廣州大劇院等,幾乎都形成了自己的經營管理模式,都創辦了一系列公共普及教育課程,有名作導賞、大師班、少兒班、假日欣賞、休息空間演出等。5年來,廣州大劇院共舉辦大眾藝術教育類活動529場,參與人次30多萬。

劇院建設,最缺的是什么

劇院紛紛拔地而起,但管理經營人才卻遠遠跟不上,這是各地劇院的強烈呼聲。沒有管理人才,當然也就談不上經營管理水平的提升。陳平院長的《劇院運營管理》一書,其實也是想將自己的實際經驗和理論總結介紹出去,加快人才的培養。目前各地劇院運營有三種模式:第一是自建自管模式,第二種是委托運營模式,第三種是合作運營模式,各有成功的經驗。這三種模式所需要的人才基本都來自政府機構和國有企業,培養需要時間、磨練也需要時間,但眼下的劇院建設又時不我待。而天津大劇院則屬于第四種:民營模式。在我國劇院經營管理人才嚴重不足的情況下,民營模式的靈活,可以讓有潛質的人才迅速集結。

天津大劇院運營團隊所有員工加起來不過150人,精兵強將,沒有一個國家編制,但這樣的模式在運營中也不是一帆風順。錢程認為,對民營企業的諸多誤解和因此形成的市場壁壘至今無法改變。例如有的地方在演出市場中推出惠民卡,可是規定只能觀看國有院團的節目,而不允許民營企業參與,結果,形成了不公平的競爭。所以,培育公平的市場環境,對劇院建設尤為重要。

劇院人才,除了經營管理者外,其他行當也很匱乏。國家話劇院院長周予援說,國家話劇院與英國國家劇院聯合制作演出了《戰馬》。這部戲對國家話劇院來說,最大收獲就是培養了一批從事劇場舞臺技術的人才。全國巡演時,他發現很多劇院在舞臺技術人才方面都是短板,因此他迫切希望,在學校趕緊設置舞臺技術專業,“沒有強有力的技術力量就無法支撐舞臺藝術的快速發展”。

劇院建設,不能總盯著新建大劇院,改造老舊劇場也是一種建設,這是一些地方日益形成的新認知。這些認知,讓人們感覺到確立務實觀念在劇院發展中的重要意義。

國家藝術節的舉辦,是一些省市興建劇院的推動力,但節后如何管理經營這些劇院又成為難題,有的省市因藝術節而建的劇院最后都冷冷清清。今年,第十一屆中國藝術節將在陜西舉行,是新建劇院還是充分改造固有設施,成為陜西思考的問題。3年來,陜西省按照“量力而行、經濟適用,科學規劃、合理布局,堅持標準、適當超前”的原則,先后4次對近百個場館拉網式調研考察、反復論證。陜西的主管部門認為,陜西屬于經濟欠發達地區,經費有限,藝術節的場館建設主要以改造為主,盡量盤活現有資源。這種認知為節儉辦節提供了一套切實可行的方式。

劇院,特別是大劇院,劇目生產是發展之路,而且劇目生產也可以激活當地的文藝院團,這是劇院管理專家的一致看法,而且劇目生產也是世界各地劇院建設的成功經驗。但目前我國具備生產能力的劇院極其有限,資金、人才,都是缺口,這恐怕只能寄希望于未來了。

今年,哈爾濱大劇院已經由錢程接手經營,一系列國內外的優質節目即將登上哈爾濱的舞臺。看來,引進外地現有的成功管理經營模式和人才,也不失為劇院建設的一條有效途徑。

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室