戲曲藝術需要五大發展理念引領

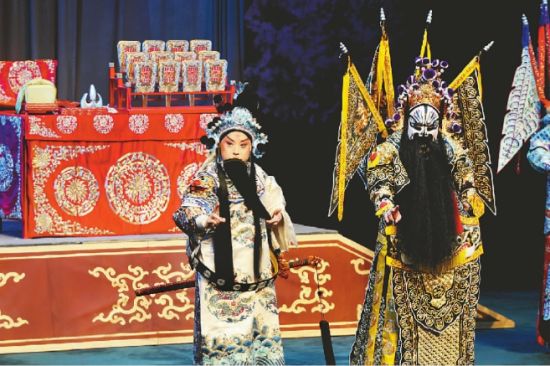

http://www.donkey-robot.com 2016年03月22日10:59 來源:中國藝術報 喬嘉瑞 中國國家京劇院京劇《滿江紅》劇照 凌風 攝

中國國家京劇院京劇《滿江紅》劇照 凌風 攝 理念是理論的精髓,它統領理論,來自實踐又指導實踐。凡在實踐基礎上總結并提煉出的正確理念,都具有鮮明的開創意義和深刻的實踐精神。黨的十八屆五中全會提出的“創新、協調、綠色、開放、共享”五大發展理念,是當代馬克思主義中國化的科學方法論和發展觀,不僅對我國當前乃至今后很長一段時期經濟社會建設發展具有重要的指導意義,而且是實現偉大中國夢的指導方針。

實現中國夢,既要靠強大的經濟物質力量,也要靠強大的精神文化力量。而精神力量正是中國夢放射出的思想光芒和蘊孕著的深邃內涵。這表明五大發展理念與先進文化建設密切相關,也與戲曲藝術建設密切相關。植根于五千年文明的中華戲曲藝術,既是先進文化的組成部分,又是建設先進文化的重要力量,因而,以五大發展理念為引領,貫徹落實好國務院頒布的《關于支持戲曲傳承發展的若干政策》 ,是實現戲曲藝術自身建設發展和為實現中國夢而貢獻力量的機遇與任務。

創新是生命活力

如同優秀的中華傳統文化千百年來薪火相傳,延綿不絕一樣,優秀的中華戲曲藝術千百年來也是薪火相傳,延綿不絕,其中最重要的原因就是傳承不斷線,創新無止境。熟悉中國戲曲史的同志都知道,戲曲藝術從孕育到形成,繼而到完善發展繁榮,每前進一步都是傳承基礎上的創新成果,創新增強了傳承的生命并使之產生質的飛躍。例如甘肅隴劇的形成便是在傳承隴東道情基礎上綜合借鑒其他姊妹藝術而發展創新形成的。又如貴州的黔劇,它是在貴州曲藝揚琴藝術的傳承基礎上,吸收接納民間說唱、地方歌舞、梆子和昆曲的元素創造出的新劇種。至于京劇,可以說它是中國戲曲傳承創新的集大成者,它傳承的基礎是徽劇,并學習昆曲,借鑒漢調,融匯秦腔和其它花部藝術,創造性地形成中國戲曲藝術的主脈代表。

以上指的是劇種的創新,劇目和技藝也是這樣。例如名重一時的京劇《滿江紅》 ,就是在傳承傳統劇目《風波亭》和借鑒滇劇劇目《牛皋扯旨》基礎上,經劇作家注入時代精神的推陳出新成果,最關鍵的是劇本的價值取向出了新。類似的例子還很多,如昆曲《十五貫》,莆仙戲《團圓之后》,潮劇《張春郎削發》 ,京劇《趙氏孤兒》 ,楚劇《獄卒平冤》 ,秦腔《游西湖》等等。至于尚長榮的“京劇三部曲” ,李樹建的“忠孝節三部曲” ,新時期以來魏明倫的優秀劇作,郭啟宏的“傳神史劇” ,以及京劇《畫龍點睛》 、 《徐九經升官記》 ,龍江劇《木蘭傳奇》 ,豫劇《香魂女》 ,秦腔《遲開的玫瑰》 ,粵劇《駝哥的旗》 ,川劇《金子》等,無一不是創新的成果,創新使戲曲藝術貼近時代,服務人民,引領風尚,煥發出無限的生機。再看一看技藝,例如技壓群芳的一代名伶關肅霜創造的“靠旗挑槍” (也即靠旗打出手) ,就是在傳統的武旦踢出手的技藝程式基礎上,精心繼承,反復錘煉,熟能生巧,繼而巧能生華形成的。這個“華”就是出新,就是創造,就是絕招。可以毫不夸張地說,戲曲舞臺上唱、念、做、打的絕招,都是程式的鳳凰涅槃和技藝升華。沒有這個飛躍和創新,戲曲程式就趨于僵化了。

從劇種建設,到劇目創作,再到技藝表演,歷史和現實告訴我們,戲曲藝術的各方面,都離不開創新。戲曲藝術的人才驅動促進了戲曲藝術的創新驅動,創新驅動又促進了戲曲藝術的發展。在當前全黨全民大力推進文化創新的進程中,在人民群眾生活狀態豐富多元,對文化產品的需求日益增長的前提下,戲曲的創新任務更加繁重和緊迫,努力創新應是戲曲工作者的文化自覺。

協調是綜合之美

戲曲集文學、表演、音樂、舞蹈、美術等藝術門類于一身,是一門以舞臺表演為中心的綜合藝術。綜合藝術講究綜合之美,綜合之美講究各藝術門類之間的協調合作與發展。從戲曲發展的歷史來看,自元雜劇誕生到雅部興起,協調合作發展到綜合之美是一個漸進的過程。京劇誕生,標志著戲曲的綜合美達到了一個前所未有的高度。現當代以來,隨著歷史的發展,社會的變化,文明的進步,科技的創新,使得戲曲的綜合美不斷提高,不斷突破、不斷創新、不斷向著日臻完美的境界邁進。但是,我們也必須清楚地看到,新世紀以來(或者說更長一段時間),戲曲的發展并不協調,綜合之美有失偏頗。不協調主要表現為:劇本式微、導演乏力、音樂趨同,演員比例失衡,舞臺美術喧賓奪主等諸方面。

今天的戲曲舞臺,最稀缺的是原創性的劇本,在創作出并搬上舞臺的原創劇目中,去故事化,去時代化,去思想化,去莎士比亞化雖不是普遍現象,但確是不容忽視的問題。劇本是一劇的基礎,劇本內容空泛貧乏,綜合便失去了支撐。優秀的原創性劇本不多,同樣優秀的戲曲導演人才也稀少。導演制涉入或者說融入戲曲不到一百年,其中不乏大家,但寥寥可數。就全國數以百計的劇種和數以千計的劇團來說,熟悉并掌握戲曲規律,同時具有現代思維的導演實在是太少了,這是戲曲協調發展的一大短板。話劇導演執導戲曲,帶來了新的觀念,新的手法和思維,使戲曲產生了“新”的面貌,這應充分肯定,但由于戲劇觀的不同,所排劇目闡發和挖掘表演的藝術魅力不夠,借用外在的藝術手段較多,舞臺上難免疊床架屋,不用說失去綜合之美,這樣的作品也很難下基層服務。高水平的戲曲音樂和舞美人才同樣稀少,也是一個現實問題。

客觀地看來,在整個戲曲藝術綜合門類中,發展得最好的應該就是演員(表演藝術)了,但發展也是失衡的,即陰盛陽衰。這個問題在地方劇種中更為突出一些。雖然說“要吃飯,一窩旦” ,然而如果舞臺上大都為靚女在輕歌,佳人在曼舞,抑或是吟唱一些男歡女愛的“永恒主題歌” ,而缺少了聞歌詠以覘國風的家國情懷,缺少了文以載道的擔當精神,這樣的發展不僅與戲曲藝術本體的發展不協調,與精神文明的建設也不協調。

采取積極有效的措施,注重加快編導人才以及音樂舞美人才的培養,同時促進表演藝術人才的全面發展,防止以旦獨大局面的產生,在協調發展中,創作出人民群眾喜聞樂見的思想性、藝術性、觀賞性相統一的更多的優秀作品,既是戲曲藝術傳承發展的任務,也是戲曲藝術在物質文明與精神文明協調發展的進程中發揮出自身獨特作用的關鍵。

綠色是持續發展

綠色發展不僅是我國社會主義社會追求并踐行的生態良好的文明發展道路,而且也是戲曲藝術健康發展、可持續發展的道路。戲曲藝術的生存既離不開外部良好的生態環境,也離不開自身文明程度的提高。目前外部環境日臻完好、越來越好,自身的文明程度則應該不斷加強。我們正處在一個大力推進生態文明建設的時代,戲曲藝術作為現實生活中真善美的發現者、倡導者、弘揚者和追求者,必須與生態文明社會建設的步伐相適應,樹立起綠色發展的審美觀,這是提高戲曲藝術文明程度的關鍵舉措,也是重要標志。

什么是綠色發展的審美觀呢?就是崇真崇善崇美的,重內容輕形式、重本色輕包裝的,以生態為靈魂的審美觀,也即樸素的審美觀。我們知道,戲曲產生于農業文明時期,有生以來就與同樣產生于農業文明時期的樸素審美觀融為一體,這也是戲曲藝術的核心審美標志。提倡樸素美,并不是排斥其他美,而是要樹立它的中心地位。進入工業社會,人們追求財富,追求享受,這本身無可厚非,但決不能以奢華為圭臬。李商隱的詩句說得好:“歷覽前賢國與家,成由勤儉敗由奢。 ”家國建設如此,戲曲建設也不例外。近些年來戲曲舞臺的新創劇目,大部分為大投入,大制作,動輒投幾百萬,更有甚者上千萬,講豪華講鋪張成了一種頑疾,好像不大制作就不能獲大獎似的,于是戲曲團體相互攀比,迷信錢能通獎。也確實有形式大于內容的豪華作品獲了國家級的獎。而獲獎之后就應了那句話:“倉庫成了最后的歸宿。 ”沒有獲獎的作品的一些制作更成了廢品廢料,占據著戲曲團體僅有的活動空間。這種現象與綠色發展理念背道而馳。

要進一步指出的是,樹立和弘揚綠色發展的樸素審美觀,并非是回歸農耕時代的審美,要強調的是后工業時代生態文明的樸素美,它是對豪華美的否定,是對自然美的超越,是對“講求托物言志、寓理于情,講求言簡意賅、凝練節制,講求形神兼備、意境深遠,強調知、情、意、行相統一” (習近平語)的中華美學的弘揚,更是對戲曲自身發展的要求。要求在戲曲領域不斷形成低碳循環的格局和高效節約方式,從而實現健康發展和可持續發展。

開放是必由道路

堅持開放,堅持接納和吸收,是戲曲藝術的重要品格。吸收和接納的前提是開放。有人曾把京劇藝術比作是塊海綿,喻其吸收的功能非常了得。許多重要的地方劇種也同京劇一樣,在其發展的進程中,不斷以時代精神為引領,接納和吸收其他各種姊妹藝術,促使其自身發展壯大,應該說,歷經各種“改革”而能存活下來并活躍于當今舞臺的我國各戲曲劇種,其重要原因之一就是堅持開放,走開放之路。

當前,信息高速公路飛速發展,“互聯網+”走進各個領域和千家萬戶,時代要求我們進一步擴大開放,進一步接納和吸收新鮮事物,這是戲曲發展的不竭活力。這里指的開放,有一個向哪里開放的問題,借用鄧小平同志“教育要面向現代化,面向世界,面向未來”的題詞來統觀戲曲,我以為戲曲的開放就是要朝著“三個面向”開放。戲曲藝術本身就是我國優秀傳統文化的載體,是以人為本的非物質文化遺產,保護它,傳承它是為著發展它,創新它,使之在當代馬克思主義指導下,為時代放歌,為人民抒情,為涵養社會主義核心價值觀起到春風化雨,潤物無聲的作用。“三個面向”的開放,正是一條戲曲藝術必須堅持的傳統與現代相結合的開放道路。

“面向現代化” ,就是說我們的戲曲要立足傳統,具有現代意識,賦傳統以現代生命;“面向世界” ,就是說我們的戲曲不但要“走出去” ,而且要“趕上時代” (鄧小平語),融入世界發展潮流;“面向未來” ,就是說我們的戲曲要與時俱進,引領風尚,放眼未來,永葆青春。“三個面向” ,最本質的是戲曲藝術思想內容、精神品質、文化氣度的面向,而不是簡單地引入現代高科技,不是只演現代戲,高科技和現代戲都要靠人去掌握,去運用,去創作,在這個意義上說,戲曲人的現代化是最為關鍵的。把現代意識和時代精神注入改編的傳統戲和新編的歷史劇以及新創的現代戲中,這樣的劇目就是具有現代思想品性的新劇目。反之,沒有現代意識和時代精神,即使面對最時髦的現代創作題材,所創作出的也必然是陳舊的劇目。戲曲藝術呼喚戲曲人的現代化。

共享是服務宗旨

就戲曲藝術而言,共享發展理念的提出,促進了其更加自覺地去踐行為人民服務這個根本的宗旨。發展為了人民,這是社會主義戲曲藝術的本質特征;發展依靠人民,這是社會主義戲曲藝術的活水源頭;發展成果人民共享,這是社會主義戲曲藝術人民性的集中體現。目前,我國正在積極構建現代公共文化服務體系,這為戲曲

藝術共享建設提供了新機遇,激發了新活力,拓寬了新領域。

公共文化一言以蔽之,就是文化共享、共享文化。應該看到,做好這方面的工作,還得付出更大的努力。例如一段時期以來,各種級別的戲曲節慶比賽,圈內人士自娛自樂的成分多了,深入群眾為民服務與民共享的成分少了,獲獎劇目真正能夠深入到基層的并不多見,即使在城鎮演出也為數不多,這一現象必須糾正。文化共享建設還有一條很重要的原則就是戲曲作品的優劣要由人民群眾評判,這種評判的功能目前既不健全又非常薄弱,這應著力解決。近兩年,國家藝術基金支持優秀戲曲作品提高質量,深入基層,在全國范圍內作交流推廣示范演出,這是共享建設的有效實踐,受到廣大群眾的普遍歡迎,但在申報對象的機會均等方面,在申報劇目的標準審核方面,在推廣演出過程中的追蹤檢查和傾聽人民群眾的反饋意見方面,制度有待完善,經驗更要總結。

進一步深化包括戲曲在內的文化體制改革,進一步促進戲曲建設以人民為核心、促進戲曲成果與人民共分享,讓共享的陽光照到每一個角落,是共享發展理念對戲曲藝術建設的重要要求。

五大理念是全面的、科學的、以實現中國夢為目標的發展理念。以其為引領、溶入全社會的建設發展,是戲曲藝術的外部要求;加強自身的發展建設,是戲曲藝術的內在要求。內外結合、深入實踐,戲曲藝術必將綻放出更加耀眼的時代光輝。

中國文學藝術基金會特約刊登

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室