記憶中熟悉的陌生人——論秦腔版《狗兒爺涅槃》的改編得失

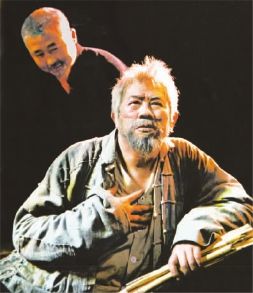

http://www.donkey-robot.com 2016年01月29日10:07 來源:中國藝術報 王雨晨 1986年版話劇《狗兒爺涅槃》劇照

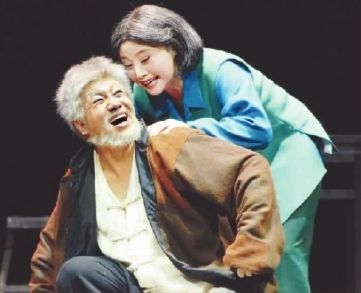

1986年版話劇《狗兒爺涅槃》劇照 秦腔《狗兒爺涅槃》劇照

秦腔《狗兒爺涅槃》劇照自話劇《狗兒爺涅槃》問世近30年后(1986年10月12日首演,刁光覃、林兆華執導,林連昆、王領、譚宗堯主演) ,由原作者劉錦云親自操刀改編,張曼君執導,李小雄、柳萍主演的秦腔版《狗兒爺涅槃》近日登上了首都舞臺,使得這部以新中國成立后中國農村幾十年變遷為背景,筆觸飽蘸深情、人物刻畫入微、敘事手法新穎的作品繼2002年話劇版復排(梁冠華、陳小藝主演)之后再度與觀眾見面。

宏大震撼的舞臺呈現

舞臺上一片漆黑,沉寂中一根火柴劃亮,映出了陳賀祥(狗兒爺)的老態龍鐘、滿頭堆雪。這是話劇版令人難以忘懷的開場。而到了“吼秦腔”的舞臺上,開場則設計為三組老腔樂隊人物群像剪影,并伴隨有震徹云霄、驚天動地的“驚蟄化一犁,春分地氣通。旱天打響雷,圓俺一個夢! ”這一反差巨大的處理,為作品打上了鮮明的劇種烙印,唱出了全劇主題。

在舞臺呈現方式上,秦腔相較話劇最大的不同在于運用龐大的歌隊展現原作中通過臺詞來敘述的劇情,如陳賀祥獨自一人去收割祁家的芝麻,他的原配媳婦(大虎的親娘)帶著孩子逃避炮火一場,再如公社大隊長李萬江帶人將陳賀祥的“菊花青”和氣轱轆車“歸堆兒”一場,都采用大量的群體舞蹈,以滿足當下觀眾對于舞臺藝術視聽的需求,但我不禁懷念話劇版中狗兒爺獨自站在空曠的舞臺上說的那句“好大的糧食囤啊,就剩我,還有這個不怕死的蟈蟈……”

舞臺呈現方式的選擇所引發的又一改動便是必須刪除被眾多老觀眾們奉為經典的“狗兒爺哭墳”一場戲,這場戲既陳述了李萬江在馮金花的協助下,杯酒“釋”走了陳賀祥的土地、牲口,也表達了陳賀祥對爹的愧疚之情。試想,在秦腔中如保留該場戲,勢必需為陳賀祥在此安排大段剖析內心的唱段,導致煞尾處“返家”一場的核心唱段地位受到影響。因此從全局的唱段布局角度考慮,刪除“哭墳”一場戲也就順理成章了。

人物關系牽一發動全身

縱觀全劇,作者基本保留了原作中的人物性格、故事脈絡和敘事方式,最大的劇情調整是將陳老漢(狗兒爺的爹) “為贏二畝地與人打賭,活吃了一條小狗兒,還搭上了自己的性命”改為了“遭財主祁永年逼債,為護住自家二畝地,活吃小狗兒,抱恨身亡” 。這一改動對人物間的關系影響應是深遠的,使得筆者記憶中原本熟悉的人物有了些許的陌生之感。原作中陳祁兩家結下的恩怨,除了陳賀祥趁兵荒馬亂收割了祁家二十畝好芝麻外,就是他在祁家做雇工時因勞累不慎將大轅騾掉進井里,被祁永年吊在祁家高門樓上水沾麻繩一通打。但陳賀祥提起這件事時也僅僅是說:“肉皮子壞了還能長起來,可惜了我那件剛上身的老寨子布的小褂兒叫你打爛了……”而秦腔版陳祁兩家則結下了“殺父大仇” ,這讓大虎(狗兒爺之子)仍然依原作迎娶祁永年之女小夢的情節缺少了可信度,也讓祁永年的鬼魂始終圍繞著瘋癲后的陳賀祥這一推動劇情時空轉換的關鍵設定缺少了依據。也許這正是作者砍掉了“陳賀祥帶領大虎、小夢跪拜門樓”的場次,并添加看似突兀的“成年后的大虎騎自行車與小夢商量拆門樓”這一場戲的原因。

深入挖掘人物性格

秦腔版在人物性格的深入挖掘上也不乏亮點,最具代表性的要數“聽窗戶根”和“返家” 。前者將原本的暗場戲轉做大篇幅展現:屋內是李萬江與馮金花新婚燕爾,屋外是瘋癲的陳賀祥身背長條凳追憶桃花樹下背回馮金花,這種真切的情景對比給演員的表演提供了廣闊的空間,也感染了現場的觀眾。

后者原本就是全劇的華彩:不再瘋癲的陳賀祥見到了老年的馮金花,他讓李萬江“領弟妹回家吧” ,并說“俺那金花不回來了。是神,我給她修座廟,是鬼,我給她修座墳,就在我心里頭” 。秦腔版在此處為馮金花安排了大段唱腔: “我不是鬼,我不是神,我不要廟,我不要墳,我是天生一女人!人世上,爺們兒苦楚苦不盡,為什么,娘們兒比爺們兒還要苦十分? ”讓作品更具當代對女性的關懷視角,不再是如前作所寫那般:“女人好比是墻上的泥皮,揭去一層還有一層,走了穿紅的,就有掛綠的。 ”“這地可不像媳婦,它不吵不鬧,不趕集不上廟,不鬧脾氣。小媳婦兒要是不待見你,就捏手捏腳,扭扭拉拉,小臉兒一調,給你個后脊梁。地呢,又隨和又綿軟,誰都能種,誰都能收。 ”

對馮金花的描寫在豐富的同時,也減少了馮金花改嫁李萬江前的兩處鋪墊,一處是她“家神招外鬼” ,說動陳賀祥入公社;另一處是馮金花與蘇連玉談起李萬江時忘情地說出“好漢無好妻,賴漢取花枝” 。這讓馮金花在偷玉米時被李萬江抓到,導致二人互生情愫這一場戲的情感轉換略顯生硬。考慮到該劇寫于上世紀80年代中期,意識流手法受阿瑟·米勒的《推銷員之死》影響頗深,這似乎應是戲曲表現之長,但從現場的實際效果看,所呈現的時空對接、錯位、轉換等處理還未到酣暢的程度,為今后的修改留下了一定的空間。

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室