信仰的力量——看滬劇新戲《趙一曼》

http://www.donkey-robot.com 2016年01月04日09:52 來源:光明日報 宋如敏

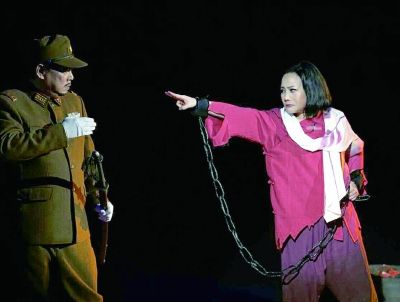

上海市長寧區滬劇團近日進京演出了表現抗日英烈的原創滬劇新戲《趙一曼》,著名滬劇表演藝術家陳甦萍全新地演繹了這一俠骨柔情,可信、可敬、可愛的女英雄形象,得到專家和首都戲迷的高度評價。

東北抗聯女英雄趙一曼的事跡,經電影和電視劇的傳播,早已是家喻戶曉。怎樣把英雄的形象搬上滬劇舞臺,尤其是當今如何表現英雄人物,是滬劇《趙一曼》面臨的最大挑戰。令人欣慰的是,該劇并未簡單地再現趙一曼戎馬生涯的戰斗歷程,而是充分發揮滬劇劇種擅長抒情的優勢,采用了獨特的視角,集中描繪趙一曼被捕入獄直至犧牲的生命的最后階段,展現她“未惜頭顱獻故國,甘將熱血沃中華”的愛國情懷和浩然正氣。而最重要的是,揭示了趙一曼之所以成為英雄,是因為她有著遠大的革命理想,即信仰的力量。

趙一曼出身富裕家庭,但她很早便投身革命,是黃埔軍校為數不多的女學員之一,曾就讀于莫斯科中山大學,文武雙全。1931年日本侵略者發動“九一八”事變后,她受黨指示,拋下幼子,奔赴東北,擔任東北抗日聯軍第三軍二團政委。在滬劇《趙一曼》中,一張趙一曼與兒子的合影照片貫穿全劇,她把對兒子的思念,進而把對兒子的愛,擴展到天下所有的孩子。如她只身化裝混入炮樓,與游擊隊里應外合,救出被日寇抓走的桂蘭與寶兒娘,并將失去親娘的寶兒送到老鄉家里撫養。在日寇找到一個放羊娃冒充其子時,她堅持要敵人先放了孩子,然后再與敵人周旋。當放羊娃回身給她跪下并發自肺腑地叫了一聲“娘”時,觀眾也流下了眼淚。最終,臨上刑場的她飽含深情給兒子寫下了最后一封信。為了更多的孩子能過上幸福的生活,趙一曼義無反顧地走上了刑場,31歲短暫的生命獻給了東北的白山黑水,獻給了中國人民的解放事業。抗日女英雄鮮活的藝術形象,深深地打動了臺下觀眾。

眾所周知,中國的抗戰是8年,但東北抗日聯軍的抗戰,卻是整整14年。這期間,涌現了楊靖宇、趙尚志、趙一曼等眾多民族英雄,但也出了不少叛徒,楊靖宇和趙尚志就是被叛徒出賣而犧牲的。位至軍長的謝文東與李華堂,最終也投降日軍,即在于他們沒有革命的信仰。而趙一曼被捕后,敵人酷刑施盡,損害了她的肉體,卻無法征服她頑強的意志,無法摧毀她的革命信仰。劇中,為紀念黨的生日,趙一曼向護士要了剪刀和紗布,剪出了鐮刀、斧頭的黨徽,并向黨莊嚴宣誓,讓人聯想到《江姐》中的“繡紅旗”。這一情節,突出了趙一曼崇高的革命理想和為理想而獻身的大無畏的英雄氣概。在信仰缺失的當下,尤具現實意義。

《趙一曼》的成功,主演陳甦萍功不可沒。她1984年正式師從楊飛飛、石筱英老師,成為楊飛飛的學生和石筱英的關門弟子,在藝術上得到她們的親授。陳甦萍的嗓音甜潤、運腔委婉流暢、韻味醇厚、富有磁性特點的唱腔充分吸收了二位滬劇前輩藝術精髓承續了衣缽。同時又根據自身條件廣采博收,觀眾稱贊她的唱腔兼有筱愛琴的清麗,丁是娥的委婉,石筱英的酣暢,楊飛飛的醇厚和顧月珍的柔美。數不清的鮮活的舞臺形象,使陳甦萍被譽為當今滬劇舞臺的五朵金花之一。

20年前,陳甦萍曾進京演出過滬劇原創大戲《母親的情懷》,近幾年又在《文紅老師》《蘇娘》和《小巷總理》等劇目中塑造了一系列慈愛可親、風采個性迥異的母親和教師形象,有不少新的探索,不僅深受觀眾喜愛,也得到專家們很高的評價。她塑造的母親和教師形象已成為滬劇舞臺一條魅力獨具的風景線。但扮演趙一曼這樣留過學、進過軍校、擔任過部隊政委,在戰場殺出威風,在刑場義薄云天的巾幗英豪,卻還是第一次。她用心去體驗、去感受、去探索,與作曲者一起設計出“送別寧兒”“月下思念”“傾訴衷情”“血淚遺書”等一系列唱段,發揮自己富有磁性的“陳八曲”唱功,讓趙一曼這一英雄形象矗立在滬劇舞臺上,也成為陳甦萍表演藝術上的新突破。

誕生于上海的本土戲劇劇種滬劇,向來以表現普通民眾生活、反映社會現實為主要取向,風格亦如吳儂軟語,偏向于柔和婉轉。滬劇《趙一曼》獨特的題材選取和人物塑造,使其在舞美、音樂、唱腔、表演等方面都進行了不同程度的新嘗試。為了與劇作的整體風格和觀眾的現代審美相適應,該劇在舞美設計上大寫意小寫實,燈光設計簡潔大氣,視覺沖擊力強。整部戲自始至終在一個傾斜的紅色大邊框里演出,象征著東北三省淪陷,國家危在旦夕,有著強烈的警示意義。對于趙一曼遭受電椅酷刑折磨,也并不以正面描寫呈現,而是通過親眼看見日本鬼子獸行的護士小韓滿懷激憤的演唱,來告訴觀眾、感染觀眾,取得了更真摯、更動情、更藝術化的效果。

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室