一片血海紅高粱——談晉劇《紅高粱》(薛若琳)

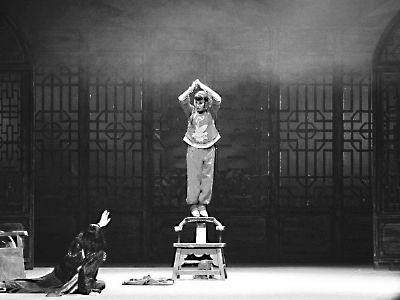

http://www.donkey-robot.com 2015年11月17日09:45 來源:中國文化報 薛若琳 晉劇《紅高粱》劇照

晉劇《紅高粱》劇照戲曲改編《紅高粱》有幾個版本,劇中人的稱呼略有不同,豫劇、評劇稱“我爹爹”叫“十八刀”,這出晉劇的“我爺爺”叫“余占鰲”,與電視劇、舞臺劇同名,而電影則直呼“我爺爺”,但“九兒”,不論是戲劇、舞劇、電視劇均是這個名字。然而,山西省晉劇院演出的《紅高粱》(編劇龔孝雄、導演石玉昆、主演師學麗)對日寇兇殘野蠻的法西斯暴行的揭露比其他舞臺劇徹底,日寇大佐、軍曹、翻譯官、日本兵皆上場,個個兇相畢露,激起了觀眾對日本侵略者無比的痛恨。我很贊賞晉劇《紅高粱》中對日寇暴行的充分揭露,因為時至今日日本右翼勢力仍否認南京大屠殺、不反省侵略中國的歷史。因此,多演晉劇《紅高粱》這類優秀劇目,更加體現了時代精神,弘揚了民族正氣。

晉劇《紅高粱》中的兩個主要人物九兒和余占鰲形象鮮明,個性突出,給我留下了深刻的印象。

九兒的倔強性有幾個特點:一、九兒嫁給了麻風病老頭、燒酒坊的單老板,九兒爹戴老六收了單老板的兩頭驢作為“彩禮”把女兒作為商品賣給了單老板。九兒出嫁坐花轎的路上,她又氣又恨又委屈,轎夫要九兒唱支小曲給他們開開心,九兒就是不唱,于是轎夫就以“顛轎”回敬九兒,九兒寧肯忍受顛簸的痛苦就是不開口。二、九兒在坐轎去單家的路上,她少時青梅竹馬的伙伴余占鰲出現了,他要劫轎“搶親”,九兒斥責余占鰲:“你要有劫花轎的膽,我還能上這花轎,你昨天咋不去我家鬧呢?”“你不是個好種!”罵得余占鰲灰頭土臉,啞口無言。三、單老板又老又丑,只有半條命,九兒到了單家就是不拜花堂,她拿出剪刀對準自己的咽喉,搞得單老板只得向九兒屈服,不拜花堂。四、新婚三日在回門的路上,九兒爹牽驢,一面是戴老六喜氣洋洋,他把女兒嫁給了一個“好人家”;一面是九兒討厭父親:“在你心里,驢比女兒還值錢!”她“駕”的一聲,毛驢飛快地往前跑,把戴老六遠遠地拋在后頭,九兒去與余占鰲幽會,因為她與單老板沒有拜過花堂,不能算是正式夫妻,因而她與余占鰲即使是所謂的“出軌”,也沒有心理的、倫理的和法理的約束,所以九兒什么也不怕,膽子大得很。五、鬼子認定日本軍曹死在高粱地是當地村民干的,于是大開殺戒。九兒為了解救鄉親,勇敢地站出來承認:“人是我殺的!”九兒掏出剪刀,走向日本軍旗,用剪刀一下又一下地刺向太陽旗,口喊:“殺千刀的小鬼子!”被日寇殺害,壯烈犧牲。

余占鰲也是一個性子倔強的男子漢,他的性格有幾個特點:一、他正要劫轎搶親,忽見日本軍曹要玷污九兒,他奮不顧身地撲向鬼子,兩人廝打在一起,余占鰲奪過九兒的剪刀,把軍曹刺死,轎夫們很驚慌,要把鬼子埋了,余占鰲果斷地說:“埋他個甚,死有余辜,讓野狗吃了才好!”二、九兒在回門的路上,余占鰲“劫驢”,他與九兒在高粱地里“野合”,他用手折、用腳踩高粱,整出一圈平地(這時舞臺上大片紅高粱一層一層地倒下,滿臺燈光明亮,舞美設計、燈光設計營造出強烈的視覺沖擊力)。三、鬼子要在高粱地里開出一條公路,支隊來了,禍害莊稼。在余占鰲的率領下,眾伙計抱著一壇一壇的高粱酒砸向鬼子的汽車,頓時火光熊熊,鬼子的支隊被燒毀,伙計們尸橫遍野,余占鰲也倒下了。

九兒和余占鰲在安寧的生活中,他們粗獷并帶有野性的脾氣,會成為很有棱角、磕磕碰碰的一對好夫妻,但在反侵略的抗日年代,他們卻灑下了賁張的熱血,保持了民族氣節,弘揚了愛國主義精神。

晉劇《紅高粱》中的一把剪刀、一雙蹺鞋,以及多場景的舞蹈,是這出戲突出的看點。九兒在出嫁時,懷里藏著剪刀,是防身用的;但余占鰲奪下剪刀刺死日寇,是進攻用的;九兒拒絕與單老板拜花堂,拿出剪刀是威脅用的;她最后用剪刀刺向日本軍旗,是復仇用的。可見,一把剪刀,編、導賦予的內涵是不同的,顯示出戲劇特有的張力。劇中的“畫外音”介紹“我奶奶是小腳”,傳統的蹺功正好適用劇中的規定情景。飾演九兒的師學麗雖然很年輕,但蹺功練得很出色,身段很優美,我欣喜地看到作為非物質文化遺產的戲曲蹺功在特定的舞臺環境中得以保留和傳承。戲中九兒出嫁路上的“顛轎”,她與余占鰲在高粱地里的“野合”、燒酒坊釀出好酒的“敬酒神”等一系列大開大闔的表演,舞蹈的韻律性很強,肢體語言很豐富,營造了很強烈的審美沖擊力。

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室