孫小寶的二人轉江湖——關于孫小寶自傳《不一樣的十年》

http://www.donkey-robot.com 2015年11月12日13:55 來源:吉林日報 王學謙

我覺得,把孫小寶稱為民間藝術家一點都不為過。看看現在的二人轉表演,論名氣,孫小寶也許比不上趙本山的弟子,如小沈陽、宋小寶、王小利、劉曉光等等,都是東北民間大眾的偶像,不過,這要歸功于趙本山和他的電視劇的巨大影響力,當然,我也不認為上了電視劇就背叛了二人轉,二人轉演員就得永遠死守著傳統,永遠在貧困里掙扎,就得為藝術而藝術,等等,但是,要論二人轉的天賦、素質及表演能力的話,孫小寶一點也不遜色于趙本山的那幾個高徒。

他一直是單打獨斗,獨闖江湖,打出自己的一片天地,這似乎更有二人轉演員的民間精神,更令人敬佩。在東北二人轉舞臺上,能和小沈陽等論高低的,只有兩個人,一個是魏三,另一個就是孫小寶。

我第一次看二人轉,就被孫小寶給吸引住了,我對二人轉的濃厚興趣就是從那次看二人轉開始的。大概是2003年左右吧,院里安排我陪著幾個外地學者看二人轉,就去了和平大戲院。當時,我并不了解二人轉,在我心目中,二人轉就是那種所謂傳統二人轉,是上世紀八十年代初期的那種二人轉,還有拉場戲,《回杯記》、《豬八戒拱地》之類的,最多是趙本山剛出名的時候表演的《麻將豆腐》這樣的。但是,那天晚上,一開場就把我給看暈了:二人轉現在這樣了?孫小寶是最后出場的,現在知道,這叫壓軸,往往都是技藝精湛的演員才壓得住。他一出場就把全場觀眾逗得哈哈笑。他的相貌、表情充滿著喜劇感,他的口才——“說口”絕對是超一流的,一個包袱接著一個包袱,然后,他竟然坐在舞臺的前沿上,和前排的觀眾對話、調侃,然后再走下來拿起西瓜吃了幾口,全場爆笑。看他說的那些似乎是臨場發揮,即興而來,卻又句句恰當,處處讓觀眾心里舒服,還時不時和后排觀眾打招呼,說說笑笑,每個包袱好像都很對勁兒,沒有一個幽默未遂的。這的確讓我吃驚,難度太大了。后來表演個小品《小芳》,就是歌曲“村里有個姑娘叫小芳”的那個小芳,一招一式都令人發笑,全場笑聲沖天。他就是讓你笑,讓你捧腹大笑,讓你肚子抽筋,讓你喘不過氣來。你深沉不了,你憋都憋不住。他讓你笑的力量太強大了,不知要超過相聲多少倍,那些喜劇電影和電視劇也沒法和它比,我所有的喜劇體驗和知識都被這場二人轉給沖垮了。社會主流藝術的笑是會心的笑,是溫文爾雅的,也會有哄堂大笑,卻并不多,二人轉的笑卻如狂風暴雨、山呼海嘯一般,是仿佛能將劇場棚頂掀翻的那種狂歡之笑。用孫小寶自己的話說就是,“觀眾像是被點燃的煙花”,又像手榴彈連續爆炸似的。

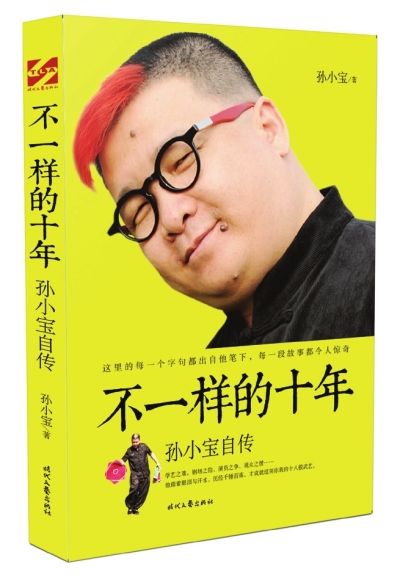

從東北二人轉歷史看,孫小寶自傳《不一樣的十年》,是二人轉演員的第一部自傳。這對二人轉演員來說,相當不容易,對整個二人轉來說,也應該更是一件有意義的工作。我看過王兆一先生編著的《美在關東》,其中很大一部分是李青山口述,王兆一先生整理的:“李青山談藝”、“李青山說口詞”和“李青山小傳”。讀這些文字,讓我走進了二人轉的歷史,也了解了一些更加鮮活的二人轉知識:那時的二人轉演員都演唱什么、怎樣演出、怎樣說怎樣唱,以及在哪里演出,都有哪些觀眾,等等,讓我知道真正的民間意味著什么。我以為,由二人轉演員親自講述的二人轉和文人筆下的二人轉是有著不小的差別的,前者更切近二人轉的實際狀況,帶有更多的二人轉原汁原味的東西。可惜,這類文字畢竟不多。二人轉和許多民間藝術一樣,向來難登大雅之堂,二人轉演員大多文化程度不高,他們為生存而奔波、忙碌,根本也沒有興趣、心境和精力來做這些事情,生存總是最要緊的事情。我相信,在李青山的時代,一定有很多藝人具有很高的藝術修養,在他們的身上隱藏著很多二人轉的藝術和歷史,由于這樣那樣的原因,永遠淹沒在歷史的長河之中了。現在的二人轉演員,文字能力無疑是提高了,但是,都忙于在市場上演出,忙著賺錢,也無暇顧及這種事情,再者,對于演員來說演出才是最大的使命。但是,如果有一個二人轉演員把自己的藝術經歷、成長,把自己的二人轉江湖用文字記錄下來,對于我們這些愛好者來說無疑是一件好事,如果從二人轉的藝術的角度來說也是做了一件更了不起的工作,有著更大的意義。因為他記錄自己的時候,同時也記錄了這個時代的二人轉狀況,是深入了解當代民間二人轉的非常寶貴的資料,時間越長,它的價值就會越大。二人轉的變化太快,太大,它總是隨著社會的變異而變異,隨著市場的行情而不斷調整著自己的演出姿態和腔調,現在二人轉演員已經走進大眾主流媒體,走進影視,將來的二人轉究竟會怎么樣,誰也說不清楚。如果不把這些記錄下來,時間長了就消失了。我反對輕易為二人轉定性,把當代市場化的二人轉說成是非二人轉,二人轉的理想狀態應該是多元發展,相互競爭,體制化的二人轉只是二人轉的一元而已,并不是二人轉的全部或者本質。

傳記首先是真實地記錄傳主,不僅要寫出傳主經歷的事情,還要寫出傳主的精神世界,寫出傳主的性格。自傳也同樣如此,但是自傳無疑對傳主的精神素質要求更高一些,因為是自己寫自己,要真誠,要自信,要把自己的亮點和光輝寫出來,同時又不能夸飾和遮掩自己的弱處。自我吹噓的自傳沒有任何價值,除了證明傳主的虛榮和偽善之外。我覺得,孫小寶很率真也很智慧,他把自己的性格活脫脫地寫在了紙上。他的那種自嘲式的幽默,那種執著而堅忍的精神,那種機靈和質樸,都活靈活現地表現出來。在“引子”里,他寫自己家貧困,卻以一種自嘲式的幽默來寫,連做夢都想發財致富:

貧窮導致十幾歲的我腦海中時常會蹦出各種奇異的想法,憧憬某天得到親戚的幫助、提攜,從此一步登天,因而坐在家里總情不自禁地向院門口張望;渴望走路時突然撿到巨款,從此一夜暴富,所以天天上學放學的路上都會左顧右盼,甚至不走大道專門在路邊林帶、壕溝里溜達,雙腳不住地踢著殘枝敗葉——幻想發生奇跡,一腳踢出一塊狗頭金來。

那時我家的草房里,每到夜深都會傳出輕微的、不規則的、如老舊鐘表走動時發出的咔咔聲。母親說,一般老房子里多半會埋有金銀財寶,福大命大之人會降住它,那咔咔聲就是金子在“走路”、尋找有福之人時發出來的。

結果金子沒來,卻來了一只大老鼠,還把母親的手指咬了兩個窟窿。這就是民間的智慧、諷刺和幽默,是對窮人的溫婉的諷刺,同時也折射出窮人渴望富裕的那種普遍心理,于是就以這種自嘲的幽默表現出來,可是并非窮人的人就沒有這種一夜暴富的心理嗎?也未必。他考上德惠縣評劇團的“議價學員”,在學習過程中卻又遭到致命打擊,最終被淘汰,沒有機會把自己變成日思夜想的“國家干部”,但是,這反而激發了他學習二人轉的意志和力量,“經過幾次的變故,我比以前成熟懂事了許多。雖然表面上還是每天幫助母親打理小賣店,但私下里卻開始和自己較勁兒了。”他自己練,自己學,不分晝夜地聽二人轉曲子,把磁帶粉都磨光了,在樹林子里背誦臺詞,自己學會了翻跟頭。他感到沒有出路,迷茫而絕望,牙痛得睡不著覺,恨不得開槍自殺。他跟著師傅“滾地包”——到鄉下村里演出,沒有地方住,老鄉家不愿意讓二人轉演員住,“我們師徒三人黑燈瞎火地抹黑上了炕。師娘自己蓋一床被,我和師傅蓋一床被。那家的被也不知道怎么做得那么小,一個人蓋還好,兩個人蓋兩頭漏風。當時的季節,下半夜天氣已經涼了,不蓋被子很冷的。我可著師傅蓋,師傅緊著給我蓋,這一互讓不要緊,結果誰都沒暖和著。那一夜把我凍的,翻來覆去一宿都沒怎么合眼。好不容易熬到了天亮,我們早起給人家疊好了被子,狼狽地逃了出去。”他和師傅騎著破自行車趕場迷路,搭乘三驢子車,用手扶住車邊騎,幾乎被摔死在路上,而三驢子車卻揚長而去。他獨自闖蕩江湖以后,就是到處流浪、漂泊,沒有目的地,哪有劇場就去哪兒,哪兒能演出就去哪兒。他睡倉庫睡澡堂子,經常遭到同行的排擠、老板的盤剝乃至同行的毆打,他哇哇大哭,他今天紅了,紅得發紫,可明天又黑了,被冷落在一旁,大風大浪,大起大落,但他到底挺過來了,拼出來了,成了東北三省著名的二人轉演員。

他內心仍然堅守著一個藝人的底線和情感。他永遠也忘不了自己的師傅王志敏,到了年底,只要有時間,都要探望他的師傅王志敏。他總是對父親、母親懷著一顆感恩的心。在一次回家的時候,家搬走了,他找不到家了,當他找到新家的時候,新家還沒有落成就沒錢了,他把自己賺來的幾千塊錢都給了父親,讓父親買木料把窗子最后打上。他總是念叨那些給他幫助、給他溫暖的同行,他念念不忘那個“小白鞋”對他藝術上的啟發,也忘不了那些普通的觀眾給他的支持和鼓勵。一個喜愛他的觀眾散戲之后請他吃飯,他這樣寫道:

從這頓飯上我也看出來,他的確不是位富人,他喝著白酒,只吃一些很小很小的肉丁,把大塊的肉片都夾到我的碟子里。

那頓飯吃得我很感動,不是什么山珍海味,也不是什么南北大席,但真吃出了那份感情。直到今日,我依然銘記于心。

這部書還有一個很重要的方面,就是讓我們真正走進二人轉的江湖,走進民間社會,了解我們所處的時代二人轉演員、劇場、觀眾的種種復雜狀況乃至其中的丑惡和卑劣,揭開二人轉江湖、民間社會的朦朧面紗。我們平時看到的是二人轉演員在舞臺上的表演,都是他們光亮的一面,卻很少了解他們的幕后生活狀況和個性,更無法知道他們種種陰郁、黑暗的一面。有一次演出,臺詞被當地村主任誤解,大怒,戲班子不但沒賺到演出費,還不得不全體給村主任跪下道歉。劇場老板與演員之間的關系微妙、復雜,許多老板都是盡最大程度榨取二人轉演員的演出利潤,壓低工資,拖欠工資乃至不給工資,而二人轉演員有時又給劇場撂挑子,隨意毀約。演員與觀眾之間也會有沖突,有時甚至要拳腳相加。民間二人轉是純粹市場化的,外加同行是冤家的古訓,這就使二人轉商業競爭非常殘酷。二人轉演員結幫拉伙,你爭我斗,爾虞我詐。一些二人轉演員為了生存或謀取更高的利益,或者僅僅是出于嫉妒心理,相互傷害相互拆臺的事情并不少見,一個演員打擊競爭對手也絕不留情。孫小寶引用兩位相聲演員的話來說二人轉:“只有同行之間才是赤裸裸的仇恨!”“我非常喜歡相聲這門藝術,但我卻極不喜歡說相聲的人!”然而,我們仔細思考一下,這不就是真正的二人轉江湖和民間社會嗎?孫小寶也沒有將自己排除在外,沒有將自己摘得一干二凈,將自己的不潔也同時暴露出來,不斷懺悔、反省自己。這既是一種勇敢,也是一種升華。在結尾的時候,他以更加寬廣的胸懷、豪氣面對生活和眾人:

那些于我有恩的人,我沒有寫出你們的名字。因為你們的恩情已經深深地刻在了我的心上,我不需要告訴任何人。當你們需要我的時候,我會毫不遲疑地出現在你們面前。你們也都知道,我能做到。

那些當年我認為于我有愧的人,我也沒寫出你們的名字。因為我早已經忘記了你們的名字,我甚至混淆了你們的容貌、性別、年齡以及事情發生地。昨天的太陽,曬不干今天的衣裳,今天過后,這些事在我的嘴里也不會再被提起……

(注:11月14日11—13時,孫小寶在長春市新華書店重慶路圖書大廈與讀者見面,并簽名售書。)

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室