優秀的現實主義歌劇《北川蘭輝》

http://www.donkey-robot.com 2015年08月17日10:21 來源:光明日報 蔡夢

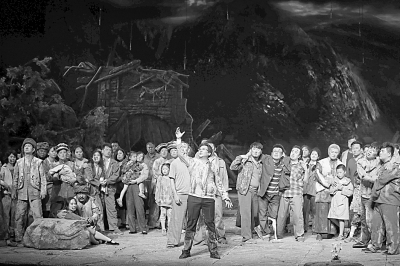

費斌攝

中央歌劇院策劃創作的大型歌劇《北川蘭輝》是一部融匯思想性與藝術性、引導社會大眾提升高雅藝術審美品位的現實主 義作品。該劇以四川省北川縣原副縣長蘭輝作為整體構思和人物形象塑造的現實原型,選取汶川特大地震作為故事敘述與內容鋪展的背景,講述了黨的優秀基層干部 勇敢面對災難,恪盡職守、親民愛民、最終以身殉職的感人故事。全劇以“地震降臨-災后重建-家人親情-精神升華”為軸線,分四幕描述了地震發生后蘭輝帶領 群眾脫離險境、克服重重困難幫助受災群眾重建家園、面向母親亡靈深情傾訴,以及震后次生災害暴發,蘭輝不顧術后身體未愈從醫院趕往現場,不幸殉職的動人場 景。劇終,伴隨合唱隊深情的歌聲,舞臺大屏幕推出習近平總書記重要批示:“蘭輝同志始終把黨和人民的事業放在心中最高位置,是用生命踐行黨的群眾路線的好 干部,是新時期共產黨人的楷模。”通過四幕場景,藝術地再現了蘭輝為人民事業傾心、為黨的工作傾力、為一方百姓謀幸福的優秀品格。

言之無文,行而不遠。優秀的藝術作品都兼具思想性和藝術性。大凡膾炙人口的經典名著,都能以深邃的內容和優美的形式揭示和傳播引領社會進步 的思想觀念。本著這種認識,中央歌劇院高質量打造的《北川蘭輝》這部劇作,體現了高起點和大手筆的精品創作理念。《北川蘭輝》在劇本、舞美、燈光、道具、 服裝、音樂、樂隊、合唱以及全體演員藝術表演等諸多方面,都表現出精致和高格調的追求。

作為西方音樂體裁的核心藝術形式,歌劇是一種完全以演唱和音樂交代和表達劇情的戲劇,其音樂既有傳統范式,又在音樂風格和演唱技巧方面為作 曲家留有極大的創新空間。擔當《北川蘭輝》音樂創作的作曲家張大龍,準確把握這部歌劇的音樂風格,其緊密貼合劇本、以現實主義筆觸塑造人物形象的總體構思 和基調定位,出色完成了通過音樂表現戲劇的藝術使命,體現了“劇是樂的依托,樂是劇的升華”這樣一種樸素的歌劇觀。配合歌劇情節和特定場景需要,作曲家從 我國地方風格中提煉特定音樂語言,將羌族音樂融入歌劇音樂系統,體現出民族特色、地域風情,使國人在西方藝術形式中也倍感親切。全劇著力渲染的部分,正是 關鍵戲劇動作和各種矛盾沖突扭成的“情結”。作曲家運用精煉的音樂素材,調配豐富的表現手段,發揮深廣的藝術想象,注入充沛的內心情感,為不同場次的人物 塑造和情節敘述創作了多重色彩的主題旋律,通過演員刻骨銘心的感情抒發,構成一個個動人心魄的亮點,其中有激情滿懷的詠嘆,有鏗鏘有力的合唱,更有樂-話 交織的宣敘,與戲劇內容有機配合,創造出強烈感染力。總體來看,作曲家吸收借鑒世界歌劇文化的優長,嫻熟駕馭樂隊與人聲,恰當選擇浪漫與現代,自如調配音 樂史上不同時期創造的藝術表現手段,綜合而多元地表現劇情所呈現的諸如突如其來的地震災難,人們在災難面前不平靜的內心世界,以及在蘭輝為代表的基層黨員 干部帶領下勇敢地走出困境、平復創傷、投入建設的一幕幕場景,從而將歌劇的思想內容與藝術表現有機結合,展現出歌劇作為一門綜合藝術所應有的巨大震撼力。

優秀的文藝作品來源于生活,也應該回到生活,為更多的受眾所欣賞。從這個意義看,中央歌劇院通過這部作品,既在社會公眾中弘揚主旋律、傳播 正能量,使公眾從中受到啟迪,植入真善美的精神基因;又以高雅藝術精品佳作引領聽眾沐浴音樂熏染、接受藝術陶冶。藝術具有不可替代的功能價值,人的感性素 養要通過藝術熏陶實現,這也是大力促進文化繁榮、建設文化強國的深層意義所在。

(作者系首都師范大學音樂學院教授、博士生導師)

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室