只靠形體表演,也能引人入勝——看話劇《安德魯與多莉尼》

http://www.donkey-robot.com 2015年08月17日10:20 來源:光明日報 李龍吟

一個外國劇團,帶著一個戲七次來中國演出。這個劇團是多么自信,對這個戲是多么自信!這個劇團就是西班牙庫倫卡劇團(Kuluka Teatro,Spain),這個戲就是《安德魯與多莉尼》(Andre and Darine)。

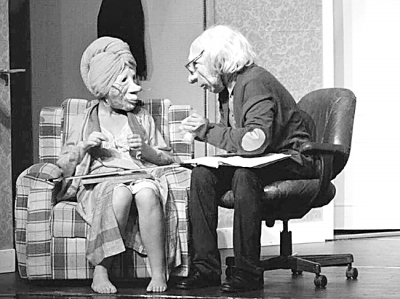

《安 德魯與多莉尼》被稱為默劇,整個演出中演員沒有說過話。不說話的表演主要靠兩種技巧,一種是表情,一種是形體。《安德魯與多莉尼》的演出中,演員戴著面 具,觀眾看不到演員的表情,這樣的表演,只能靠形體了。一部只靠形體表演的戲,能讓觀眾看下去,實在是不容易。

《安 德魯與多莉尼》只有三個演員,三個演員演了七個角色:老年安德魯、青年安德魯、老年多莉尼、青年多莉尼、安德魯和多莉尼的兒子和兒媳婦、醫生。這七個人物 靠面具很容易區分,可是要讓觀眾從演員的形體上相信并欣賞這七個人物,是要靠演員的表演功力的。難得的是演一個人物的演員可不是一個,比如老年安德魯,是 由三個演員在不同的場景中扮演的,觀眾有可能看出來演員之間的調換,但是對演員的精湛演技還是認同的。

形體表演,不 但能達到語言達不到的效果,還能讓不同的人從不同的自我感受中,感到人的感情的復雜性。在《安德魯與多莉尼》中,當他們的兒子在醫院看到多莉尼的醫療診斷 書時,先是從醫生手里拿過診斷書,展開,一行一行的看,突然停頓,低下頭,雙肩聳起,再慢慢抬起頭來直面觀眾時,我覺得他的表情已經變得非常憂傷了。這實 在是成功的形體表演給觀眾帶來的視覺聯想,這是一種特殊的藝術魅力。

從演員的表演中,我們知道安德魯是個作家,多莉 尼是個大提琴手,安德魯用舊式打字機寫作,打字機發出的“咔咔咔”的聲音,影響多莉尼練琴;多莉尼練琴時的樂曲聲又影響安德魯寫作。感情再好的夫妻,在一 起生活時間長了,這種互相干擾是免不了的。兩個人揮手頓足,觀眾完全看懂了:他們彼此不滿意了!煩了!而當安德魯知道多莉尼得了“阿爾茨海默氏癥”也就是 老年癡呆癥后,他開始耐心地照料她,他眼前總是浮現年輕時的多莉尼——他們第一次見面,她給他的第一個簽名,他向她求婚,她崇拜地看他的書稿,他們第一次 做愛,他們結婚,他們生子。而這一切,都是在無聲中完成的。安德魯開始全身心地照顧和自己相伴一生的這位老婦人,而當舞臺上出現那把大提琴,安德魯默默地 蓋上琴盒時,觀眾明白,這位老男人盡了自己做男人的責任,他讓自己心愛也愛自己的女人,最少痛苦地上了天堂。默默地開始,默默地結束,只有愛情永駐。一個 半小時的演出,演員沒有說一句話,觀眾席沒有發出一點聲響,這是我看到的觀眾最安靜的演出。這就是形體劇的巨大魅力。當劇終三個演員出來謝幕時,觀眾才看 到原來是兩個那么帥的帥哥和一個那么美的美女演繹了這七個豐富的人物,那掌聲是長時間的。

這讓我想起我們中國的表演 藝術目前存在的問題,確實有些重對話而忽視表演。多年前,我們曾經追求過在電影中盡量少對話,靠演員表演和鏡頭切換來講清故事,講究充分運用“蒙太奇語 言”。可是,近二十年,我們的電影被“耍貧嘴”占了上風,越“貧”的電影越受吹捧,這其實是中國電影的大倒退。話劇舞臺上也是如此,我們的話劇,開幕后, 演員就在舞臺上“叨叨叨”,那沒有臺詞的演員就在舞臺上看別人演戲,我們的話劇,很少有“靜場”的時候,很少有讓演員不說話,而靠形體語言來表達劇情,讓 觀眾看下去思考的場面。我們把斯坦尼斯拉夫斯基奉為“祖師”,而斯坦尼斯拉夫基斯提出的“名角停頓”,我們很少運用,或者是我們不敢運用。這些都說明,我 們對藝術的外在表現形式的研究、理解、掌握和運用是多么的欠缺,而不懂得這一點,我們在藝術上就只是處于一個比較低的階段。

用 形體表現思想不是外國人的專利,中國兩千年前的漢代早就有“情動于中而形于外”的提法。中國戲曲講究身段,武生上場必定要拉幾個山膀,做幾個造型,以顯得 人物威武雄壯,而這也是觀眾最叫好的時候。大青衣的水袖,老生的抖髯口,都是夸張而唯美的形體表現,對塑造人物有極大的幫助。可是,這些年,我們的表演藝 術似乎不太重視這些,太重視臺詞,而且多是講大道理或者耍貧嘴。在藝術上,有的時候語言是蒼白的,過多的絮叨是讓人討厭的。人的感情,有時候用語言是難以 表達的,而人的表情、動作所反映出來的人的內心活動是非常豐富而復雜的。所以,用形體來表現人的內心,往往比用語言豐富得多,讓別人看上去信息量大的多, 各人的理解也是多樣的,這就是形體藝術特有的魅力。我們要認真思考和學習。

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室