中國作家網>> 舞臺 >> 舞臺人物 >> 正文

濮存昕:我們在等待奇跡的發生

http://www.donkey-robot.com 2015年08月04日10:02 來源:文匯報今年7月,他成為最年輕的中國劇協主席。而戲劇,舞臺,表演,仍然是他最鐘愛的夢田

濮存昕:我們在等待奇跡的發生

《萬尼亞舅舅》劇照 圖/CFP

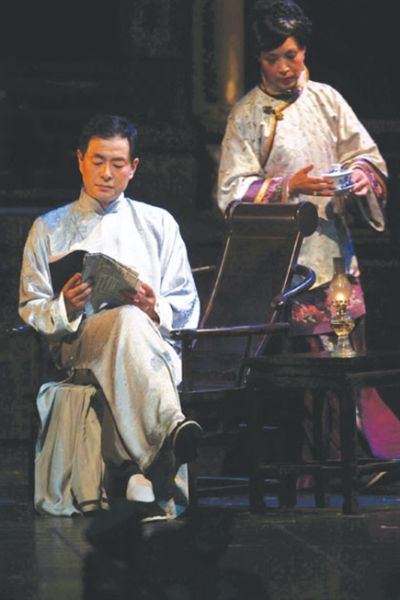

《萬尼亞舅舅》劇照 圖/CFP 《家》劇照(圖為本報資料圖片)

《家》劇照(圖為本報資料圖片) 《李白》劇照(圖片由濮存昕提供)

《李白》劇照(圖片由濮存昕提供) 《建筑大師》劇照。導演林兆華對易卜生的這部作品進行了重新解構。在和姑娘希爾達(陶虹飾)的談話中,主人公索爾尼斯(濮存昕飾)慢慢摸到了通往精神歡愉的那扇門。在這出戲的最后,當索爾尼斯手拿花環一步步走上天梯,走向摔死的命運時,心有靈犀的觀眾會痛哭流涕。(圖為本報資料圖片)

《建筑大師》劇照。導演林兆華對易卜生的這部作品進行了重新解構。在和姑娘希爾達(陶虹飾)的談話中,主人公索爾尼斯(濮存昕飾)慢慢摸到了通往精神歡愉的那扇門。在這出戲的最后,當索爾尼斯手拿花環一步步走上天梯,走向摔死的命運時,心有靈犀的觀眾會痛哭流涕。(圖為本報資料圖片)采訪濮存昕,是在他當選中國劇協主席的第四天中午。由他主演的人藝大戲《李白》正在首都劇場開啟新一輪演出,他把記者領到自己位于劇場的化妝間,一陣忙碌之后,把一杯熱水放在記者面前的桌子上。“委屈你用我的杯子喝水啊!不過我覺得我刷得還可以,都燙干凈了。”

“你有辦公室嗎?”

“沒有。我拒絕辦公室,不喜歡那個感覺。有個小房間就挺好。”

化妝間門口的走廊上豎著一塊白板,上面是《李白》的演出日程,從7月17日開始,總共10場。這是人藝在1991年排演的大戲,當時38歲的濮存昕,更多精力還放在演電視劇上。但是因為沒有別人來接這個角色,他作為導演蘇民的兒子,只能當仁不讓。

青澀,使勁,用肌肉演戲——24年后的今天,在成為國內話劇舞臺上數一數二的大腕之后,濮存昕這樣評價自己當年的舞臺表演。而今天的他已然不同。原因呢?本以為他會說人生啊,閱歷啊,而他給出的回答是:“當你沒有肌肉可用的時候,你就非得走心了。”

自稱“沒有肌肉可用”的濮存昕,看上去仍然身姿挺拔。堅持鍛煉身體,讓他有體力應付每年100場以上的話劇演出——哪怕是當了劇協主席,這個數字也不會減少。他熱愛舞臺,熱愛戲劇,幾十年來始終以“做一個有講究的演員”要求自己。“戲劇讓我們認識天地、歷史、社會、人性,讓我們有美的感覺。”

采訪結束,也到了他回家休息的時候。路過排練廳,探頭張望,看到里面有人,62歲的濮存昕一下蹦進去,夸張地扭腰,夸張地打招呼:“嗨~~”排練廳里爆發出一陣歡快的人聲,他扭頭對記者說:“得,我跟他們貧會兒。”

首席對話

嘉賓:濮存昕 中國劇協主席

采訪:邵嶺 本報首席記者

“我今年整62歲,還有5年時間差不多了。5年之后,你就不會在舞臺中間站著了。但即便你在舞臺邊上站著演配角,也要讓人覺得你不白站在那兒,而是有價值的,是可看可賞可品的。”

記者:從1995年開始,你的重心從影視劇轉向舞臺,到今年正好20年。舞臺表演,或者說戲劇表演最吸引你的是什么?在舞臺上經歷了那么多別人的人生,并且大多數是痛苦的人生,究竟是快樂多一點,還是不快樂多一點?

濮存昕:快樂,快樂,還是快樂。樂在其中。因為我們在體會,在表達,并由此獲得精神生活的歡愉。

昨天晚上,我演《李白》,長江拜別那一場,戴著枷鎖走到白帝城,一年哪!蜀道之難,難于上青天,那是什么樣的經歷?但是當他面對長江作詩的時候,一邊用血淚一般的文字訴說自己,同時要有美感,有韻味,有文人的那種行筆調色的過程,那是有審美狀態的,不是哭哭啼啼的。藝術家在講述自己痛苦的時候,跟農婦老太太那可不一樣。你得能把這個范兒演出來,把這種狀態演出來。“永別了長江,而后只能在夢里和你相見,明天我將離開你,往山的深處走,去夜郎。”夜郎在哪里?云南。藝術家就要有這種天地情懷。這不是常人的那種悲切。我們今天的藝術家,整天為三斗米折腰,掙點勞務費,裝修房子,可以,但要在心里留出點空間,跟前人接上。

記者:你在舞臺上塑造了古今中外那么多不同的角色,是通過什么接近角色?調用生活經驗,還是閱讀?你所理解的舞臺表演的最高境界是什么?

濮存昕:閱歷,閱讀,都需要,但都不是全部;理解力,想象力以及你自己的表現能力,缺一不可。你對人物的理解有多深,你能找到多少把想象落到實處的方式,都影響到你最終對人物的塑造。我的感受是,你越放松自己,越投入到創作集體的空間,你離角色就越近。因為臺詞設計好了,劇情安排好了,導演的意圖也傳遞給你了,這就像跳交誼舞,你越想著自己要怎么跳越不行,必須跟上對方。只有在自己能夠控制的地方再發揮一下。

表演有三個階段:不太會演戲的時候,總是想著我要怎么演;會演一點了,就想著別人怎么演,然后通過肢體、眼神、氣場的交流,自然知道自己該怎么演;再往上走一個臺階,想的就不僅是自己和對方,而是要懂觀眾怎么看。所以我們需要看畫展,聽音樂會,看別人的戲,學會做一個好的欣賞者,一個好的觀眾,這樣你就能成為一個有自省力的創造者,知道應該怎么去表演。我自己是一個興趣比較廣的人,舞蹈、音樂、美術、戲曲都喜歡。我自己也畫畫寫字,當然我寫得畫得都不好,但是你潛心進去之后,你對于自己在舞臺上的狀態有更形象性的感受,每次都能表現出不同的造型和形態。

舞臺表演的最高境界:信手拈來。你和角色之間無縫連接,觀眾由此勾連起自己的人生。如果以10分來計的話,蓋叫天先生已經全說透了:3(分)形,6(分)勁,心已8(分),無意則10(分)。什么意思?別演戲,得演人,用一個典型的、個性化的、但首先是一個正常人的直覺在臺上表演,而不是概念的,虛假的,空洞的,蒼白的。說臺詞別光說詞兒,說詞兒里面的意思;別把詞兒說的像蹦豆子一樣,那個抑揚頓挫啊,拿腔作調啊,觀眾根本聽不出意思來,白搭。

記者:你是國內話劇舞臺上公認的票房保證,很多觀眾愿意沖著你的名字去買票。你怎么評價自己?以你二十多年積累的舞臺經驗來看,什么是演員的基本修養?

濮存昕:我當知青的時候,參加業余宣傳隊,寫宣傳稿,編小劇目,寄給我父親看,他會把錯別字劃出來給我寄回來。我就是從那個時候養成規矩,直到后來演戲,一直要求自己做一個有講究的演員,為觀眾奉獻可看、可品、可賞的表演;尊重自己在觀眾面前的每一次亮相,不能辱沒自己的行當。沒有這種尊重,心里不會柔軟,不會被臺詞和人物感動。

今天的話劇演員在訓練中容易忽略很多東西。西方表演藝術體系對演員有非常嚴格的訓練,我們還不夠。我自己得益于當年業余宣傳隊的生活,記得那個時候看《紅色娘子軍》,我們就用拖拉機輪子,焊上一桿兒,在三合土夯的地上練功,練形體,練大跳,撕腿跳,變身跳。我一條腿有毛病,力量不夠,更愿意去練,靠著另外一條沒毛病的腿,全都能來。

但我到現在也沒覺得自己行。我們要向戲曲演員學習太多東西:舞臺上講話時的口型,不許像生活中講話,要有舞臺感,要有空間感,要有傳遞,要大張口,嘴皮子要緊,這些戲曲演員的講究可是話劇演員在訓練中容易忽略的。但是如果你注意了,你有了,在臺上是真出彩。

記者:說到腿,你從來不避諱說自己9歲以前一直靠拐杖走路,小學時候有個外號叫“濮瘸子”。現在還有影響嗎?

濮存昕:有。現在我每天晚上演出的時候,還是能感覺到一條腿的膝蓋力量是不夠的。我今年整62歲,還有5年時間差不多了。5年之后,你就不會在舞臺中間站著了。60歲生日的時候給自己想了兩句話:已得其所,安分守己;玩學做,悟舍了。演不動就別演了,觀眾看你也費勁了。千萬不要覺得只有自己棒,到了時間就得離開。但即便你在舞臺邊上站著演配角,也要讓人覺得你不白站在那兒,而是有價值的,是可看可賞可品的。

“我們需要各種各樣的戲劇,需要林兆華,也需要孟京輝、田沁鑫、何念,戲劇應該是有無限可能的。我對此懷有一種很本能的歷史態度,就是你堅持了自我信仰,錯也是值得尊重的。”

記者:話劇市場在最近10年來飛速發展,蛋糕越來越大,不少話劇作品為了搶占市場、推高票房,仿效影視圈走明星路線,催生了一批所謂的明星話劇。但不少由明星做招牌的作品口碑并不好;同時很多話劇演員不得不先去影視劇里混個臉熟。你怎么看這個現象?

濮存昕:我自己也是靠影視出名的。這是市場化以后的必然現象,得承認,得坦率面對。現在我們進入傳媒時代,知曉率就是經濟。而所有藝術,追求的都是要讓更多的人欣賞到,舞臺也是。所以說我們一個戲哪怕演了很多年,演了上百場,還要演,總想著哪里可能還有人沒看到過而這個戲可能真的還挺值得看。人藝有將近30個翻箱戲經年累月地演,就是希望有更多人看。那我們就不能太自以為是,太高深,你還得讓更多人接受。

另外,現在年輕一代的演員很多都是從學校直接進劇團,拍影視劇除了讓他們掙錢、出名之外,也是他們進入各種生活空間的很好的機會,將來對他們的舞臺表演是有好處的。所以我在人藝堅持了十多年的一件事,就是每年10月份之前,必須把第二年的演出計劃落實,為的就是方便演員們外出接活兒。

關鍵是你要知道你干的是這行,你得身上有活兒,有東西,能夠把一些審美情趣比較高的、有思想價值、能夠帶來思考快感的作品表現出來。你的活,你的嘴,你的形體,你的審美態度,你演戲能演到什么份上?你能和觀眾的精神相會于臺上臺下那個空間嗎?我們前輩們達到過的那種審美狀態,今天的演員能不能做到?如果做不到,誰買你的賬呢?商業不買你的賬。你自己買你自己的賬,也就演個一兩場,完了。

記者:說完演員我們來說說戲劇本身。市場大了,戲劇的樣式也越來越多,人藝所崇尚的傳統表演美學,在實驗戲劇、白領戲劇等夾擊之下有沒有顯得過時了?有沒有改進的必要和可能?

濮存昕:我一個朋友,前一陣看了迪倫·馬特在1950年代創作的《貴婦還鄉》以后跟我說,看多了實驗戲劇,突然看看這種傳統的故事性的作品,有一種特別舒服的感覺,能夠從故事、人物和細節里獲得共鳴。現在太多實驗戲劇是站在一個引領觀眾的立場上,讓人看著很費解。

我并不是說一種好一種不好。在我看來,我們的舞臺上需要各種各樣的戲劇。我父親對林兆華是有看法的,因為他只看焦菊隱先生排的戲。但我認同林兆華。如果沒有他,我們的戲劇這條路會更窄。所以我可以一邊演《茶館》一邊演林兆華的《建筑大師》。我們需要林兆華,也需要孟京輝、田沁鑫,戲劇應該是有無限可能的。何念也不錯,盡管他們這一撥更年輕的孩子還需要在完整性上下功夫,但只要他是認真的,就全對。我對此懷有一種很本能的歷史態度,就是你堅持了自我信仰,錯也是值得尊重的。

所以,藝術之間不要比賽,而是各人想辦法把自己的做得更好一點,這樣就能百花齊放。再老的東西,只要是好的,100年后,照樣有價值。就像你去看文物展覽,去看拍賣會,那個工藝,讓人驚嘆不已。

記者:那怎么理解去年人藝《雷雨》引發的笑場?

濮存昕:那是我們沒演好。

記者:不是本子的問題而是表演的問題?

濮存昕:對。跟你透露一下,我們已經在著手重新排演這部作品,估計明年完成。這個劇本誕生于1934年,全國上下一個樣式演到今天,到了重新詮釋的時候了。實際上,曹禺先生沒有留下一句贊賞的話,沒有一次說過誰演得好哪個角色塑造得好。文革結束后,人藝恢復的第一臺戲就是《雷雨》,他看完之后和演員握手:“謝謝”,“大家辛苦了”,“太好了”,然后拄著拐杖從后臺上二樓辦公室,在臺階上一邊走一邊說:“是之啊,這是什么啊,演得不對啊”。在曹禺去世之后,每每想到這件事都讓人非常難過:我們沒有把他的作品理解深,理解透。他寫的究竟是什么?他想表達的究竟是什么?

記者:這次復排會把重點放在哪里?

濮存昕:回到原點。用我們的直覺,用我們真實的判斷,而不是理論和現成的經驗,去進入曹禺在作品中構建的情境,接近他的原本意圖。我們不會對故事情節進行改動,但我們要站在當下的基礎上進行解構。對世界,對文學,對歷史,我們的理解不是半個世紀以前了。一定不能讓今天的觀眾看完之后,還覺得這是一部關于亂倫的戲劇作品。

“戲劇一定會更好的。悲愴、失望、滄然涕下、前不見古人后不見來者,那都是古人情懷,老了,我們不要。我們要多想想自己在做什么,有沒有拿出足夠好的東西來影響年輕人。”

記者:你作為新當選的劇協主席,怎么評價當下中國戲劇的現狀?

濮存昕:我們剛剛進入商業化,一定有很多問題。比如票價太高;比如要激發劇團和藝術家的創作活力。但是我相信,今天這個社會需要戲劇。一個城市如果劇場繁榮,城市的性格就會受到滋養。舞臺藝術會讓很多人感興趣,愿意進行文化消費的觀眾很多。永遠會有人喜歡這樣的氛圍:臺上臺下同處一個空間。

戲劇一定會更好的。問題是,我們都是受前輩影響才走到今天,我們怎么影響后面的孩子:到點化妝,上臺認真,排練要有狀態,用作品別用理論說話。悲愴、失望、滄然涕下、前不見古人后不見來者,那都是古人情懷,老了,我們不要。我們要多想想自己在做什么,有沒有拿出足夠好的東西來影響年輕人。所謂“擇善固守,以待來者。”

記者:我發現你不太愿意批評別人,更愿意審視自己。

濮存昕:我前兩天看到一副對聯,特地拍照留下來:若真修道人,不見世間過;若見世間過,即非修道人。

所以,我更愿意問的是我們自己在做什么?能不能像前輩那樣立起來?戲劇悟道,藝術修身。戲劇讓我們認識天地歷史社會人性,藝術讓我們有美的感覺。就像聞一多在《奇跡》里面寫的:我們在忙什么呢?也許在等待奇跡的發生。而奇跡就是完整的像舍利子一樣閃著光的美。

自傳節選 內務部街,最初的記憶

父親當時有一身西裝,天藍色,還有頂禮帽,出席活動,都是這一身。我們就圍著他左看右看,都說他穿上這身西裝,像電影《紅色娘子軍》中喬裝打扮的洪常青。

即使作為孩子旁觀,我也隱隱能感到,父親在劇院是個受尊重的人。他說話大家都會豎耳去聽,即使是在一些親戚聚會的場合,大家也都愿意聽他講演戲的事情。

還記得父親曾參與過一次劇本創作,是為支持剛果(布)人民革命斗爭,一個世界革命題材戲。我父親是編劇之一,其他兩位是英若誠、梁秉。三個人常在我們家聊劇本,那個沒黑沒白地聊啊,還抽著煙,喝著小酒。我在一旁東串串西跑跑,聽不懂他們在談什么,但他們那種對戲癡迷、費心琢磨的樣子,印象特別的深。戲排練時,我看了,記住了一些好玩兒的事兒,比如跳非洲舞。那時誰知道非洲舞怎么跳?跳著跳著就有人把腰扭了,或者把胯傷了……

你如果是個演員的孩子,這種樂子真是看也看不完。看《三塊錢國幣》,最有趣兒的是朱旭老師摔花瓶,演一場就碎一個。我坐在臺下就想,這么好的花瓶,得碎多少個啊?

還有《祖國萬歲》里的大炮那真叫個像,《南方來信》中劉駿阿姨演一個潛伏在南越傀儡軍內部的女兵,穿絲襪筒裙、戴船形帽,燙著頭發,涂著眼圈。生活中哪見得著這個?就覺得好看,怎么那么好看!

還有一些,你不用去看,樂子也會自動灌到你的耳朵眼兒里。有一回,演《智者千慮必有一失》,我父親演男主角,演完戲回家,一進門就哈哈笑個不停。笑什么呢?原來呂齊叔叔演男爵將軍,到他演戲時,吊桿上一只燈泡突然碎了,嚇得他一激靈,后半段臺詞吭哧半天才接上,惹得臺下觀眾一陣笑,甚至到他下次再上場,有些觀眾的笑還沒止住。我父親就是在劇院沒笑夠,回來又跟我媽學,學著學著又開始笑。這就是演員家庭的生活。

戲看多了,自然會模仿。還是看這出《智者千慮必有一失》引起的,其中有個情節,是王公貴族向小姐求婚,有個單膝跪地的動作。我正上小學四年級,這個年齡正是男孩兒又皮又淘的時候。課間休息,也不知怎么了,就想來那么一下,右手畫倆圈,再往前一伸,就給一個女同學單膝跪下了。同學們一下子嘩然了,“臭流氓”“臭流氓”的一通大叫。老實說,這個惡名難受了我好一段時間,我也懊悔,沒有什么惡劣動機啊,不就有點兒人來瘋嗎?

這就是戲的影響。在你不知不覺中,戲劇這些幻化的東西,已經一點點浸入你的血液與肌體里了,連同一些感官記憶。你看我現在經常坐在新裝修的人藝化妝室里化妝,但要讓我說起兒時的記憶,我還能說出那時化妝室的感覺,就是一種老化妝品的味道,大概是用食用油調出來的。老年間卸妝用的是香油,香味彌漫著整個后臺,現在的后臺早沒這味兒了。

——摘自濮存昕自傳《我知道光在哪里》

人物小傳

北京人民藝術劇院演員

中國戲劇家協會主席

1977年考入空政話劇團,1986年進入北京人民藝術劇院。

電視劇代表作品:

《編輯部的故事》《三國演義》《英雄無悔》《推拿》

電影代表作品:

《清涼寺的鐘聲》《洗澡》《魯迅》

話劇代表作品:

《雷雨》《哈姆萊特》《茶館》《李白》《建筑大師》《萬尼亞舅舅》《窩頭會館》

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室