中國作家網>> 訪談 >> 資訊 >> 正文

【本網原創】唐榮堯:孩子們干凈的目光讓我重新思考寫作——“兒童公益 作家行動”系列報道之三

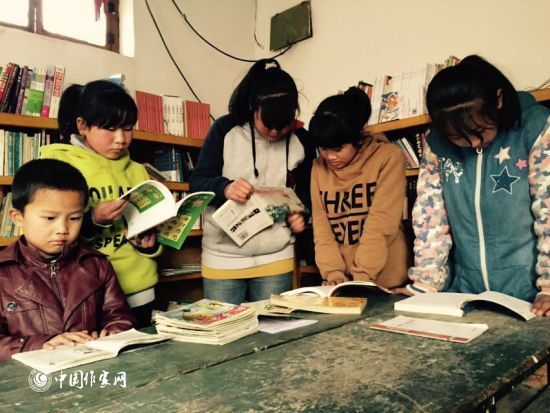

http://www.donkey-robot.com 2016年06月03日10:12 來源:中國作家網 劉秀娟 孩子們在圖書館

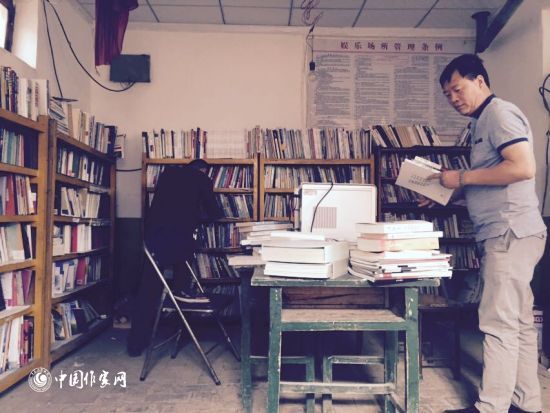

孩子們在圖書館 唐榮堯在鄉村圖書館整理書籍

唐榮堯在鄉村圖書館整理書籍 作家馬建國的妻子在整理獲贈書籍

作家馬建國的妻子在整理獲贈書籍 唐榮堯

唐榮堯由黨項人建立的西夏王朝,從公元1038到1227年建立了近兩百年的西夏文明,它神秘莫測、雄霸一方、尊白為美、視死為榮,它尊崇儒學、沿襲唐制、流通宋錢,雖然有自己的文字,但大量的遺存和文獻依舊湮沒在歷史烽煙中。這些年來,寧夏作家唐榮堯著迷于對西夏文明的尋訪探究,從自己生活工作的銀川出發,在相關地帶做了大量輻射性的考察,徒步走過18個省區,探究西夏王朝的來龍去脈和西夏后裔去向,出版了一系列關于西夏學研究的專著《王族的背景》《王朝的湮滅——西夏帝國叫魂》《西夏史》,并在行走中寫下了大量歷史地理文化散文,如《寧夏之書》《青海之書》《內蒙古之書》《人文黃河》《大河遠上》、《山河深處——對寧夏平原的人文解讀》《賀蘭山》《西夏王朝》《月光下的微笑》等。尤其是與金鐵木導演合作的文化紀錄片《神秘的西夏》,讓這個古老而神秘的民族依靠鏡頭再次重現。

對西夏的尋訪改變了唐榮堯的寫作方向,也從另一個向度上改變了他的生活——從2003年開始,他持續投入兒童公益,堅持至今。從事這項事業的契機,正是因為對西夏文明的尋訪,于是,這兩項本來毫無直接關系的事業成了十多年來唐榮堯生活中不可分割的重要內容。

有一年,在尋訪西夏文明的過程中,到了青海和西藏交接的青海玉樹州,一位堪布(藏族對特別有學問的人的稱呼)給唐榮堯講西夏文化的源頭,他建議唐榮堯去一趟囊歉縣覺拉鄉,看看那里寺院。唐榮堯依言前往,到了那里發現,在堪布自己一手創建的孤兒院,有一個老師,一頭烏黑長發,“像野人那么長,黑的也不可思議,我以為是當地藏族人,沒想到細問之下才知道,他是從北京來這里支教的。他從北京林業大學畢業后,聽說這里有一個孤兒院,居然就跑來教書了。見到他的那個情形,對我是很大的觸動。他能從那么遠的、繁華的地方跑來這么艱苦的藏地支教,為了給別人教育的機會,一待就是一年,我們為什么不能做哪怕一個月、兩個月呢?”

因為唐榮堯家在外地,單位每年都會有一個多月的探親假。從那以后,他的每年的探親假都用來支教,不但自己投入,而且發動身邊的社會人士、大學生,共同參與。其中年齡最小的“志愿者”是他的兒子,高一的時候孩子就孤身一人前去支教了。

大約做公益會讓人“上癮”,那種源自人性中最美好的善與愛,讓從事慈善的人們獲得心靈的滿足和價值的認同感。現在,唐榮堯除了堅持對孤兒院的幫助,更多的精力放在了鄉村圖書館的建設上。在他的發動之下,全國各地很多作家、學者、出版社都熱情捐助,在青海玉樹囊謙縣覺拉鄉、甘肅靖遠縣雙龍鄉義和村、四川省理縣桃坪羌寨、寧夏海原縣史店鄉、寧夏西吉縣吉強鎮、湖南常德市臨澧縣四新崗鎮等偏遠之地都有他們捐助的鄉村圖書館。今年1月8日,唐榮堯將新書《西夏史》的4萬元稿酬全部捐出,青海玉樹州文聯主席彭措達哇代表當地接受了捐贈。目前,他在全國各地捐建的圖書館達到了16個。

他鼓動身邊的朋友,而他自己,經常也是因為受了作家朋友的感動而不斷擴大自己捐助的范圍。2012年6月,唐榮堯在西吉縣北郊采訪時,遇到馬建國,這位常年堅持古典詩詞創作的回族農民詩人告訴他,他有個愿望,希望唐榮堯能幫他實現:建一個鄉村圖書館。馬建國出生于西吉縣吉強鎮的一個村子里,小時候,因為沒錢治腿疾,就此成了村里人眼中的“瘸子”。初中畢業后,馬建國的求學經歷被殘酷地畫上了句號。但馬建國從未放棄讀書和寫作的夢想。他依靠自己的勤奮自學,成為遠近聞名的農民詩人。得知唐榮堯已經扶持別的農民辦了9所鄉村圖書館后,他的瞳孔立即閃出希冀來。馬建國告訴唐榮堯,他想自己開個小書屋,讓周圍的孩子和農民看上書。一個月后,馬建國拿到了他夢寐以求的《全宋詞》,唐榮堯聯系的圖書也陸續到位,馬建國的鄉村圖書館開張了。為了照顧馬建國,唐榮堯拒絕他到銀川取書。自費把圖書運送過去。每次采訪路過那里,唐榮堯都要帶上兩箱書。甄選圖書時,唐榮堯都把圖書分門別類,向回族同胞贈送圖書,其他宗教類的圖書絕對不能出現。

公益并非靠一人之力,而經常是眾多夢想和力量共同的凝聚。湖南常德鄉村圖書館的建立緣自湖南土家族從事兒童文學的女作家宋慶蓮的心愿。2015年,唐榮堯去常德采訪,偶遇宋慶蓮,得知這位土家族女作家心懷文學夢想與公益之心,希望能讓自己的鄉親們尤其是農村的孩子能親近閱讀,但此時唐榮堯身上只有2000元,他捐出了1000元。回到長沙后,他聯系湖南文藝出版社和《瀟湘晨報》的朋友,為宋慶蓮的鄉村圖書館捐贈圖書。寧夏靈武市的一位農村婦女,生活非常艱難,但是熱愛閱讀,熱愛文學,雖然她至今沒有一本公開出版的作品,但是仍不放棄文學夢想,她的愿望也是希望身邊有一所能讀書寫作的書屋,她以及鄉親們的后代能從小離知識更近一點。她的執著打動了唐榮堯,在唐榮堯的聯系幫助下,投資數萬元的圖書館終于建成。

在唐榮堯看來,“善不分厚薄與輕重,也不分遲與早、大與小”,他對一切為鄉村圖書館的建設作出努力的人們都心存感激。

因為生活和工作的足跡,這些年來,唐榮堯主要的公益腳步多集中在少數民族聚居地區,“哪個地方需要我們,就去哪個地方,雖然長年生活在少數民族地區,但并不是因為特殊的情感因素,只是因為熟悉和方便。”當我問及選擇少數民族地區除了經濟發展相對落后的因素外,是否考慮到感情因素是,唐榮堯坦然地回答說并非出于這方面的考慮。在他看來,每個孩子的苦難都是苦難,做公益不應該有太多的邊界區分,只是為了盡自己的力量幫助別人、回報社會而已。

行走藏區,唐榮堯發現,無論是老人還是孩子,無論是識字的還是不識字的人,他們都有一個習慣,甚至可以說是一個傳統——屁股底下不坐有字的東西,哪怕是個廣告。他們認為文字是特別有智慧的,只有上天派來有靈性的人才能寫出來,讓唐榮堯看到他們對知識對寫作的尊重。這讓唐榮堯重新反思自己對文化、對寫作的態度。還有孤兒院的孩子們,每次對視他們干凈的目光,都讓唐榮堯感受到一種人性澄明純凈,對他自己也是靈魂的洗滌。“看到這些孩子對知識的那種渴望,我就想,我們的寫作一定要寫干干凈凈的東西。我們這個時代很急躁,也很不干凈。急躁就表現出浮、虛,總是關心什么能獲獎,什么能掙錢。還有一些在孩子們中大量傳播的讀物,其實是一些很不適合小孩子看的內容,感覺我們的寫作有愧那些干凈的、渴望的目光,讓我對寫作有一種重新的認知吧。”

在我的想象中,以作家的身份投入公益事業,應該有些特別的優勢。但唐榮堯并不認同這樣的“假設”,“在公益面前,誰都是一樣的,誰都可以去做,作家沒有什么優勢。像我們去藏區支教時,看到一個最簡陋的學校,一個年輕人,他活蹦亂跳,他是那樣一種寓教于樂的方式,而不像我們這樣板著臉,似乎負著很大的責任和擔子。各行各業都有自己在公益方面的所長。有一次,我和一位攝影師聯合做一個選題,想用文字和鏡頭記錄那些貧苦卻堅守的教師,我們到內蒙古、大興安嶺、西海固等很多地方去,在西海固的鄉下,我們想做一個鄉村圖書館,他們安排我講一講,突然發現,首先,我講普通話本身和孩子們之間就有了交流障礙,第二,我不知道該給孩子講什么,因為嚴格來講,我不是一個老師,并不特別擅長和孩子們打交道。但是我們的攝影師呢,給孩子啪啪一拍照,現場就快速沖印,孩子們立馬就興奮起來,反而有了很好的交流效果。所以我覺得在做公益這件事上,作家不一定具有特別的優勢,可能一個舞蹈家,可能一個牙醫,可能一個攝影師,他具備跟我們一樣甚至更多的優勢,或者說各有各的優勢吧。”

雖然不問收獲,卻依舊難免誤解。對唐榮堯,或者說更多投入公益事業的人們來說,最大的艱難可能就是別人的誤解。“我們在這樣做的時候,在號召的時候,總有一些人潑涼水,他說這個家伙要出名,他要干什么?其次就是資助的對象,他們對這個事情的接受程度也比較緩慢,意識不到受教育的重要性。至于經濟方面的困難雖然有一些,但是我認為不是主要的。”

問及從事公益事業對自己的生活的改變,唐榮堯說,首先就是讓人心里感覺平靜、干凈。“做公益就覺得有一種愉悅在里面,幸福在里面,你就不會把你的注意力放在和別人攀比穿什么吃什么這樣的問題上。我給孩子帶來了什么,到底對他們的未來有多少幫助,這個我真不知道,我沒有去做過這種回訪,也沒有刻意去追求,我們并不急于收獲什么。我們中國人有一句話,腹有詩書氣自華,時間長了,我想他會改變的,至少說,我們孤兒院的孩子能以他們的方式,接續我們的努力。現在的副校長,就是這個學校的第一批的孤兒,他能有所擔當了,能繼續把文明的拐杖、把文明之薪火傳下去。”

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室