中國作家網>> 訪談 >> 作家訪談 >> 正文

何建明:《爆炸現場》帶來的深思

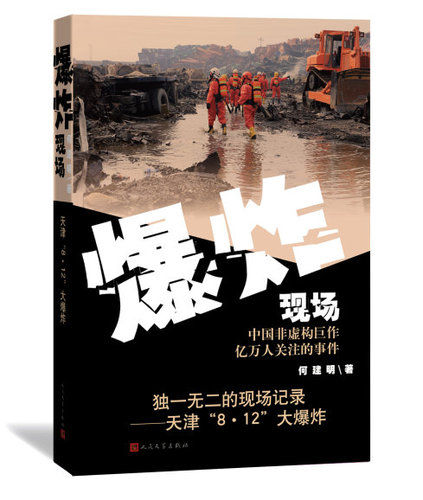

http://www.donkey-robot.com 2016年05月30日08:31 來源:中華讀書報 舒晉瑜 《爆炸現場》,何建明著,人民文學出版社2016年2月出版,28.00元

《爆炸現場》,何建明著,人民文學出版社2016年2月出版,28.00元《爆炸現場》令我深思的問題,或者說呈現給讀者最重要的東西有二:一是爆炸本身的現場情況,生者與死者在那一刻的情況。二是事故帶給我們的需要深刻反省的方面。前者驚心動魄,后者發人深省。

報告文學(或說非虛構作品)如果沒有“現場”的親歷與準確敘述,必定不會有獨特而超然的藝術魅力,更不會產生強烈的藝術震撼力。那些豐富的、精彩的、立體的、鮮艷的“現場”,需要作者的嗅覺、視覺和情感的透徹性的尋覓與搜索,甚至有時還需要像消防隊員一樣冒生命之險去實踐與戰斗。

《爆炸現場》就是這樣一部通過“冒生命之險去實踐與戰斗”之作。盡管何建明去的時候已經沒有了硝煙與爆炸聲,然而當他站在那個大坑前佇立,仍然強烈地感受到爆炸的火焰與氣浪是如此地攝人魂魄;盡管他未能像許多消防隊員感受自己的親密戰友在瞬間犧牲的場景,然而當他來到重癥監護室撫摸著尚在治療中的傷員那一條條熾焦的傷疤時,仍然感覺心的徹痛與膽之寒戰……

天津“8·12”大爆炸有著太多的謎團和淚水,何建明是目前為止唯一一位采訪了一個個幸存的消防隊員及犧牲消防員的親人的作家,他的記錄因此也是獨一無二的。悲壯,慘烈,親情……各種復雜隱秘的情感在災難面前、在生死臨界點面前一一盡顯。

讀書報:每一次采訪和寫作都是一次獨特的經歷,但是《爆炸現場》對您來說應該有特別的感受吧?

何建明:對一個負責任的作家來說,每一次創作都是一次新的出發,尤其是報告文學作家,他的每一部重要的作品,無論是外在題材還是內容,更多地就要接受新題材特別是重要題材的特殊挑戰。而這次創作,由于對象和環境特別不一樣,所以我自己的感受可以用四個字來形容:前所未有。像天津大爆炸這樣震驚世界的事件,其本身就非常特殊,別說到現場,就是在當時看電視里傳來的屏幕畫面,就足夠震駭人的了。第一次我站在那個爆炸現場的大坑前,雙腿久久不能動彈,鼻子里聞到的盡是燒焦的味道,看著滿目瘡痍的環境,再想想腳下曾經躺了那么多年輕的消防隊員時,我感受到死亡和烈焰的可怕。

讀書報:掌握了大量素材之后,在寫什么,怎么寫的問題上,您是如何考慮的?

何建明:寫什么?怎么寫?對一個作家來說,從來都是一種自由或者不自由的選擇。說其自由是因為創作屬于作家的個人勞動,具有獨立的自由去揮灑情緒、表達文字,但報告文學作家不行,他需要有多層的“服從”——服從客觀現實的存在,這部分是報告文學作家創作的前提,如果沒有進入這一部分的艱苦勞作過程,就不會是報告文學作品,或者說它也不可能是真正的“非虛構”。現在一些非虛構作品被人指責的根源,問題就出在此處。因為作者不進行客觀的現場采訪和調查,任意按個人的主觀愿望從其他已有的材料上截取一些所謂的“素材”湊成一部“作品”,這樣的東西,即使主觀愿望和判斷是正確的,那它也不能成為非虛構作品,充其量是“學術論文”。

我曾在最近一次創作會上說到,一些所謂的“非虛構”作品,它的致命缺陷,就是作品內容未經當事人和所敘述對象的審核。這是衡量“真非虛構”還是“假非虛構”的試金石,也是報告文學作家能否經得起多種考驗的最重要的一環。為何我們常常說報告文學是“戴著手銬腳鐐跳舞”的文體,道理就在于此。

讀書報:《爆炸現場》的寫作,給您自己帶來什么,在您的創作中有何特別的意義?對于民族自省意識的思考,是否也更深入?

何建明:《爆炸現場》令我深思的問題,或者說呈現給讀者最重要的東西有二:一是爆炸本身的現場情況,生者與死者在那一刻的情況。二是事故帶給我們的需要深刻反省的方面。前者驚心動魄,后者發人深省。說說后者:這場事故已經過去了一些時間,好像天津也平靜了,犧牲那么多人和損失那么多財物似乎也快被人忘卻了,我們眼前又回到了一片和諧平靜的景象。如今的爆炸現場基本看不到廢墟,燒壞的汽車被改頭換面重新賣出去了,該處理的官員也處理了,中國強大了,發展了,繁榮了,富裕了,但我們的民族素質,我們的國民教育,我們的道德水準,其實存在的問題太多太嚴重,必須高度重新反省。否則誰能保證不發生另一場在你我身邊的“大爆炸”?那個時候,我們連反省的機會都沒有了,更不用說逃命和避免災害了。

讀書報:這部作品之所以感人,還因為突出一個情字。包括愛情、親情、溫情與戰友情,表現人的大愛至情。這些綜合的因素,使作品在理性和情感上同時豐沛起來。作品是否也有適度想象?您是如何把握的?

何建明:這部作品基本沒有我個人的“想象”。用不著,現場本身就太精彩和生動了!當然那是令人流淚痛心的精彩與生動。生命在死亡的那一刻是何等的壯麗和無奈,它既可成為泰山,又輕如鴻毛。這是作品被讀者所喜歡的重要原因。我自認為這部分是獨到和最珍貴之處。尤其是最后一節,面對戰友烈士,如何保留他們生命的最后尊嚴時,一位消防干部所奏響的“最后的安魂曲”,真的是撼天動地。我自己看一遍就會流一遍眼淚。它是人性和戰友情的最高升華境界,世界上沒有比那一刻更偉大。

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室