中國作家網>> 訪談 >> 作家訪談 >> 正文

對話著名作家張平:“人民認可的作品才有生命力”

http://www.donkey-robot.com 2016年03月30日10:24 來源:中國紀檢監察報 何韜

|

| 電視劇《國家干部》根據張平的同名小說改編。 |

|

| 張平簡介:全國人大常委會委員,民盟中央副主席,中國作家協會副主席,著名作家。著有長篇小說《抉擇》、《十面埋伏》、《天網》、《國家干部》等,其中《抉擇》獲得第五屆茅盾文學獎。 |

編者:

習近平總書記指出:“文藝工作者要想有成就,就必須自覺與人民同呼吸、共命運、心連心,歡樂著人民的歡樂,憂患著人民的憂患,做人民的孺子牛。”

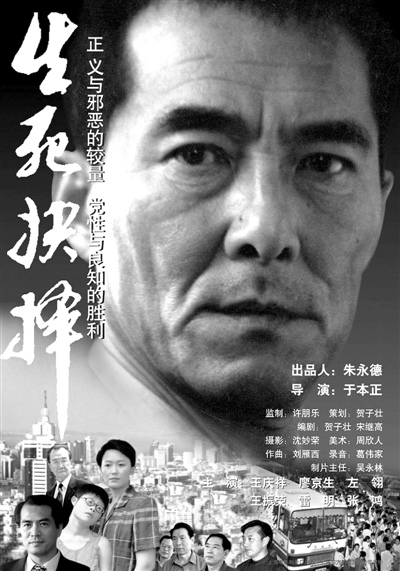

針對當前我國文藝創作存在的重數量輕質量、有高原缺高峰等現狀,本報記者采訪了作家張平,根據他的長篇小說《抉擇》改編的電影《生死抉擇》曾轟動全國。

記者:文藝是時代前進的號角,最能代表一個時代的風貌,最能引領一個時代的風氣。習近平總書記在文藝工作座談會上指出,“文藝不能在市場經濟大潮中迷失方 向,不能在為什么人的問題上發生偏差,否則文藝就沒有生命力。”您認為,一個具有生命力的文藝作品,必須具備哪些要素?

張平:歸根結底還是為誰寫,寫什么,怎么寫的問題。最核心的就一條,為什么人而寫作。其實也用不著遮遮掩掩,古往今來,作家詩人不計其數,寫作目的也五花 八門。為名的,為利的,消遣的,發泄的,奉命的,謀生的等等。潮起潮落,大浪淘沙,每一個時代的藝術喧囂過去之后,絕大部分的作品幾乎都煙消云散,無影無 蹤了。留下來也就是那么不多的一些沖不垮、砸不爛的島嶼和礁石。屈原、陶淵明、李白、杜甫、白居易、蘇軾、陸游、辛棄疾、文天祥、關漢卿、馬致遠,以及十 大悲劇,四大名著,還有現當代的魯迅、茅盾、巴金、老舍、曹禺等等,這些作家、藝術家和作品,哪一個不是為人民所喜愛,為人民所接受,為人民所認可?關注 社會,關愛民眾,關懷民生,主持正義,抨擊邪惡,愛憎分明,給社會以信心,給人生以理想,給生活以希望,鮮明的民族氣派、民族風格和民族精神……這幾乎是 這些作家作品的共同特征。一句話,人民認可的作品才有生命力,人民承認的作家藝術家才會永生不朽,真正站在人民立場上的寫作,才會叫得響,傳得開,留得 住。作家藝術家的稱呼,不是自封的,更不是什么人恩賜的,最終只能由人民來認定。

一部小說,一部電視劇,任何一部文藝作品,首先要看群眾喜歡不喜歡、滿意不滿意、接受不接受、認可不認可。這是最樸素的判斷,也是最基本最根本的判斷。金 杯銀杯,不如百姓的口碑。實踐證明,人民滿意的文化才是有生命力的文化。一種文化形態、一件文化產品,老百姓滿意了,就意味著它具備了最堅實的群眾基礎, 擁有了最廣大的支持者、欣賞者、傳播者、繼承者,無論世事如何變遷,它都會因為“根基”的牢固而豐碑不倒、源遠流長,并煥發出持久的魅力。

記者:當前,文藝創作存在著機械化生產、快餐式消費的問題。這種浮躁的風氣,不僅傷害了文藝本身,也傷害了社會精神生活。在您看來,浮躁風氣產生的根源是什么,在創作中如何避免?

張平:原因很多,主要根源我想大概兩點,一個是市場化的影響,一個是網絡文化的影響。中國是一個受封建小農意識影響深重的大國,五千年文明所延續的傳統文 化基本上都是小農文化的衍生物。改革開放以來,特別是中國進入市場經濟之后,猶如大潮橫貫,千里決堤,對中國傳統文化、傳統道德的沖擊幾乎是摧枯拉朽,橫 掃一切。在這種市場化大潮中,任何人都面臨著人生觀、價值觀和道德觀的考驗和選擇,作家藝術家也一樣無法幸免。過去十年磨一劍,如今一兩個月就能出一部 書。只要能來錢、能成名,什么也能寫,什么也敢寫。急功近利,閉門造車,生編硬造,無所不用其極。當然并不是所有的作家藝術家都這樣,但這對文藝界的影響 是巨大的。

再一個就是電腦普及下的網絡化寫作也誘使文藝創作日漸娛樂化、戲謔化、極速化、快餐化。過去我們曾經大肆批判過的“玩文學”現象,現在在一些網絡寫手那里 已經成為一種常態,一種時尚。為了追求點擊率,獵奇、驚悚、血腥、暴力、戲說、審丑、怪誕、赤裸裸的性描寫,不僅在網絡文學中大行其道,而且正在向傳統文 學大舉入侵。網絡寫作的隱蔽性和匿名化,促使網絡文藝正在毫無顧忌地走向極端。反過來,這樣的文藝寫作也同樣影響著一茬一茬年輕的讀者和受眾。這一切對文 學藝術的未來究竟會產生怎樣的影響,現在還看不清楚。但浮躁和快餐化絕對是文藝的大敵,需要引起我們的警醒和自律。

如何避免這些負面的影響?沒有別的路可走,只有一條,就是真正到生活底層中去,到普普通通的老百姓中間去。我們的一個女作家,曾偽裝成抑郁癥患者到精神病 院住院兩個多月,真正了解了現代社會對人的精神壓力有多么嚴酷。還有一個作家為了了解那些世人矚目的“世界工廠”的真實生活,在一個千人車間工作了整整半 年。當年寫《十面埋伏》時,我曾跟刑警隊驅車數百里看他們如何解救人質。一句話,你對生活越真誠越熟悉,生活對你的回報就越長久越豐厚。

記者:在發展社會主義市場經濟的條件下,一部好的作品,既要把社會效益放在首位,也不能完全不考慮經濟效益。您認為,文藝創作應如何處理好社會效益和經濟效益的關系?

張平:我覺得這兩者應該是相輔相成的。社會效益好的作品,經濟效益也一定不會差。一部感人肺腑,震撼人心,人人叫好的作品,怎么可能沒有讀者,沒有觀眾, 沒有經濟效益?從這個角度講,作為一個作家藝術家,永遠都應該把社會效益放在第一位。反過來,如果一個作家藝術家為了金錢和物質利益,在作品中出賣靈魂, 出賣良知和道德,那就根本算不上一個作家藝術家。其實,當作家與做人,在本質上是沒有區別的,良知是做人的底線,也是作家創作的底線。一個作家,也許可以 沒有社會責任感,卻不能沒有良知,除非他(她)不發表作品。任何一部文學作品,都是應該去慰藉讀者的精神、凈化讀者的靈魂,而不是去腐蝕讀者的精神、污染 讀者的靈魂。從這個意義上講,作品應該有市場意識、商品意識,但社會良知是一個作家藝術家的創作底線,否則這樣的作品,經濟效益越大,對社會的危害也越 大。

記者:主旋律作品是弘揚愛國主義的重要載體,然而,現在一些主旋律作品在創作上流于形式,表達方式刻板生硬,并不能達到潤物無聲、入腦入心的效果。在您看來,應如何加強和改進主旋律作品的創作?

張平:主旋律創作和主旋律作品是個約定俗成的概念,一般來說,是指描寫重大題材,重大事件,重要人物,表現重大主題,展現時代風貌,反映時代精神,進行正 面刻畫和創作的文藝作品。當然,也不能一概而論,主旋律創作和作品,我覺得應該包括更寬的范圍和更多的內涵。主旋律作品應該是積極的,健康的,向上的,昂 揚的,但主旋律作品不能不食人間煙火,刻板生硬;不能高高在上,自拉自唱。過去有“三假三突出”,現在搞“三無三脫離”:無矛盾、無沖突、無個性,脫離實 際、脫離生活、脫離群眾。這讓主旋律作品成了無人品嘗的塑料瓜果,不接地氣的空中樓閣,沒有生命力的新樣板戲。叫不響,傳不開,留不住,以致讓“政府是投 資主體,領導是基本觀眾,評獎是主要目的,倉庫是最終歸宿”的現象依然存在。由于這種現象和其他一些問題得不到根本解決,近些年來,在我們的文藝創作中, 特別在銀幕和熒屏上,反映當代改革進程,改革人物和優秀共產黨人形象的作品幾乎看不到了。這在中國當代文藝史上,是一個十分罕見的、令人驚詫的事實和現 象。一方面是轟轟烈烈,波瀾壯闊的改革實踐,一方面與之相匹配、相適應的,振聾發聵、黃鐘大呂式的文藝影視作品卻日益萎縮,日漸式微。這既是一個令人憂慮 的現象,也是一個令人深思、令人警覺的現象。

目前主旋律創作的問題主要來自兩個方面。首先是創作本身的問題。作家藝術家既要關注民生,關注底層,更要關注政治,關注改革,關注時代的變遷和歷史的進 步。我們并不企盼所有的作家藝術家都去投身主旋律創作,但歷史已經證明,一個不關注時代,不關注社會,不關注變革的作家,即使會成為優秀的作家,富有的作 家,名噪一時的作家,也絕不可能成為一個偉大的作家,一個國民靈魂的作家,一個體現時代精神的作家。

另一方面,就是對重大歷史題材的創作,特別是對當代現實題材作品的創作,比如那些反映重大社會問題,重大社會事件,反映黨群關系、干群關系等方面的文藝創 作,太束縛手腳,太非藝術化了。文藝作品需要故事,需要懸念,需要設置矛盾沖突,需要設置對立面,這些對立面可能是正確和錯誤的斗爭,也可能是腐敗和正義 之間的較量,一些反派人物、腐敗角色甚至會是部門的領導。一部作品如果沒有復雜艱巨、跌宕起伏、驚心動魄、扣人心弦的故事情節,怎么能體現出卓越優秀、勇 于擔當、堅貞不屈、貧賤不移的改革者和共產黨人形象?又怎么能體現出英勇壯烈、敢于犧牲、威武不屈、大義凜然的法官、檢察官、公安干警和一線戰士?因此我 們應該讓更多的作家藝術家參與進來,讓真正能表現時代精神和時代人物的優秀作品、經典作品不斷地、更多地涌現出來。

記者:黨風廉政建設和反腐敗斗爭離不開宣傳教育,而反腐敗題材的文藝作品就是重要載體。您創作的很多作品,比如《抉擇》、《天網》、《國家干部》等,都與反腐敗有關。對于當前反腐題材文藝作品的創作,您有哪些想法和建議?

張平:一些人認為現代文學就只能是對現實的批判,這種僵硬的、偏頗的、狹隘的文學價值觀,其實忽略了一個最基本的社會事實,那就是當今社會的發展和當代受眾的需求。

一部反映現實生活的作品,一旦被冠以反腐題材,可能就會引來一些異樣的眼光。試問,除了那些風花雪月、杯水風波的家庭題材、婚姻題材,你要描寫當代現實生 活,能避開反腐反貪,能避開干群矛盾、黨群關系嗎?我們的反腐敗是在黨的領導下,人民支持下與腐敗分子的正義之戰,為什么不能搬上熒屏搬上銀幕?我的長篇 小說《抉擇》被改編為電視連續劇,那一年的電視觀眾投票,《抉擇》被評為觀眾最喜愛的電視劇,主演李雪健被評為觀眾最喜愛的優秀演員。由《抉擇》改編的電 影《生死抉擇》,播放后受到了熱烈贊揚和強烈反響,當年的電影票只值十元、五元,但那年的票房竟達到了1.4億,僅次于國外大片《泰坦尼克號》。希望主管 部門對現實題材的主旋律作品,能給予更多的支持和愛護。呼喚時代的英雄,刻畫時代的英雄,不僅是文藝家的職責,也是全社會的職責。

另一方面,作為新時期的作家藝術家,我們既是改革開放歷史進程的參與者,也是社會進步歷史變遷的見證者。關注現實、關注改革,我們應該為我們的祖國喝彩, 為改革開放和國家進步喝彩,這是一個知識分子的無可推卸的責任,更是一個作家藝術家的神圣使命。只有真誠地對待社會和生活,社會和生活才會給作家藝術家以 豐厚的回報和無限的賜予。在一個史無前例、波瀾壯闊的偉大時代,渴求進步、渴求變革、勤勞而勇敢的中國人民,一定會給作家藝術家呈現出驚天地、泣鬼神,精 彩紛呈、無窮豐富的創作素材,同人民保持血肉聯系的作家藝術家,也一定會給這個時代奉獻出無愧于時代,為人民所期待的精品力作。

記者:黨的十八大以來,黨中央打“虎”拍“蠅”不手軟,正風肅紀不停步。在您看來,經過這幾年全面從嚴治黨的實踐,我們的政治生態發生了哪些變化?

張平:變化太多了。看看那些不斷倒閉的豪華酒店,看看那些賣不出去的名煙名酒,還有那些價格狂跌的字畫古玩、玉石瓷器,就能看出政治生態發生變化后的巨大 效應!這些深刻的變化,讓全國人民再次感受到了反腐倡廉的重要性和緊迫性。不反腐還得了嗎?為什么反腐敗讓那么多老黨員老干部熱淚縱橫,讓普天下的老百姓 欣喜若狂?因為腐敗惡風正在動搖著國家的根脈和基石,腐敗意識正在吞噬國民的愛心和良知,腐敗行為正在踐踏國家的正義和公平,腐敗心理正在扭曲年輕一代的 人生觀和價值觀。作為作家,我覺得反腐也是在挽救我們的文化,挽救我們的未來!從這個角度講,重拳反腐,功德無量,重整綱紀,國之大幸。

正風反腐的正面效應這才剛剛開始,我們相信,隨著反腐敗斗爭的持續深入和制度建設的加快進行,一個全新的時代正在徐徐開啟。我堅信我們國家的未來將會更加 美好,我們的政治生態也一定會更加清明。也許十年幾十年后,我們才會更加清楚地認識我們這個時代的偉大和壯烈,這將會讓世世代代的人民永遠銘記。(本報記者 何韜)

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室