中國作家網>> 訪談 >> 出版人訪談 >> 正文

出版人談:如果你想成為一名編輯

http://www.donkey-robot.com 2016年03月07日10:27 來源:中國新聞出版廣電報 范燕瑩

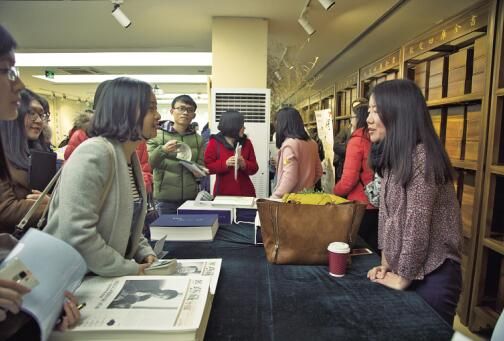

《如果你想成為一名編輯》講座現場不時有年輕人詢問主辦方入職編輯的相關事宜。

《如果你想成為一名編輯》講座現場不時有年輕人詢問主辦方入職編輯的相關事宜。 “做書”副主編張遠,“果殼閱讀”聯合創始人、主編小莊,“未讀”品牌創始人、總編輯韓志(從左至右)座談如何成為一名編輯。本版圖片由“做書”提供

“做書”副主編張遠,“果殼閱讀”聯合創始人、主編小莊,“未讀”品牌創始人、總編輯韓志(從左至右)座談如何成為一名編輯。本版圖片由“做書”提供

“理想很豐滿,現實很骨感。編輯貌似是一個理想職業,但實際收入偏低。”“我是學法律的,不知轉行做編輯是否可行?”“過了30歲才轉行到這一行業是否來得及呢?”……新年伊始,在校學生開始面臨實習、就業的選擇。而職場中的人迎來了跳槽轉行的高峰期,有些懷抱出版理想的“觀望者”卻由于種種原因造成諸多的不確定,只好在出版門外徘徊。

帶著同樣的困惑,2月28日下午,《中國新聞出版廣電報》記者走進地處北京王府井大街的涵芬樓書店,參加由微信公眾號“做書”舉辦的第12期講座《如果你想成為一名編輯》在這里如約舉行。

150人的座位坐得滿滿當當,不少沒座位的聽眾只好站在過道旁聽。一般活動現場拍照的人較多,而這里卻鮮有人拍照,更多的是拿著本子在邊聽邊記。活動現場,“未讀”品牌創始人、總編輯韓志,“果殼閱讀”聯合創始人、主編小莊等資深出版策劃人分享了編輯的職業規劃與必備職業素養,并為大家答疑解惑。

轉行做編輯 可行嗎?

關鍵詞:專業背景、“曲線救國”、轉行趁年輕

“轉行不一定要一步到位,有時還可以‘曲線救國’。”韓志說。有現場聽眾問,學法律或者別的專業,看似與編輯出版專業相距較遠,是否能夠進入出版行業。對此,韓志認為非常有可能,“跟做書有關的工作,不僅僅只有編輯。很多著名的出版人,也不是一開始就做編輯的。他可能是一名書店店員,也可能從一名出版社或圖書公司的銷售或法務開始干起。”

由于每家出版社招聘編輯的人數或范圍都是極其有限的,而且門檻相對較高。韓志建議,想轉行進入編輯出版領域的朋友,首先要想清楚自己為什么要轉行,既然已經想好了轉行的理由,最好的辦法是先進入到這家單位,“近水樓臺先得月”。在出版社環境中,接觸更多的老師和同事來了解出版,認識出版,然后成為一名真正的編輯。這要比徹底轉行,導致以前的工作經驗都用不上好很多。

從去年年底開始,“未讀”又陸續招聘來兩個和小莊一樣有著編輯以外專業背景的編輯,之所以錄用,韓志并不看重對方有沒有出過書,出過什么好書,而是看重他的專業背景,最重要的是他愿意做書這一點非常難得。

“不得不承認,這個世界是被年輕人所推動的。”韓志給對于年齡稍長的人試圖進入編輯出版這個行業的想法潑了一盆冷水。他并不建議30歲以后再轉行到出版行業。在他看來,編輯出版是一個需要積累和沉淀的行業。相比之下,剛剛大學畢業,二十出頭進入出版業,因為年輕,他們有更多試錯的機會。

出版行業“錢景”幾何?

關鍵詞:出版理想、現實困境、生存壓力

去年12月,“做書”發表過一篇文章《有志于出版的大學生進,我們聊聊學習和工作》,一天之內便收到了180多條留言,大家紛紛表達自己對編輯行業的熱愛,在重重困境下的堅持與向往。然而,更多的人還是流露出對于編輯微薄薪酬能否保證生活質量的疑慮,對于自身能力能否勝任的躊躇,對于如何敲開出版社大門的茫然。

比如,有微信用戶這樣給“做書”留言:“我是印刷學院讀編輯出版專業的大三學生,正在糾結考研還是工作,對編輯有熱愛但是感覺薪資普遍較低,我的家在偏遠地區,怕選擇了這份工作以后養不起自己,給家庭帶來壓力。”

從微信留言來看,有不少讀者對于想進入出版這一行業躍躍欲試,但又在現實和理想之間掙扎。從現在出版行業和整個社會的環境對比來看,不少人認為,出版可能不是一個非常有前景或者說能讓人過上非常體面生活的一個職業,所以很多人在徘徊。

對此,小莊毫不避諱地表示,出版的確不是一個非常有“錢景”的行業。她本人也會常常被人問起,“你在互聯網公司,為什么還在做出版?”但是小莊并不悲觀,她強調創造內容的重要性。隨著傳統媒體的逐漸式微,她以前的同事不管還在不在媒體行業,無一例外的是他們都在尋找適當的方式來找回自己的尊嚴,慢慢地回到“軌道”上來。因此,她認為,做編輯、做出版也是這樣,一定會留下一批人。“慢慢做著,寫字也好,也是慢慢地寫著,總歸有人要做這些事情,為什么不可以是我?”

與小莊觀點不太相同的是,韓志則非常樂觀地表示,中國的出版業乃至全球的出版業,未來5年之內依然處在黃金發展期。無論是近幾年中國圖書市場連續正增長,還是實體書店的觸底反彈,都從側面印證了這一點。

盡管這對于韓志來說還曾是一種直覺和預感,這兩年通過“未讀”的發展確實也得到了印證。在他看來,國內的文化消費群體正在發生巨大的變化,出版產品,尤其是圖書受眾群體——讀者正在發生巨大的變化。每一年出版人都會看到除了那些通常意義上應該暢銷、絕對會暢銷的暢銷書之外,還能看到更多的細分類別里特別有個性的產品,它們也得到了大眾的認可。以科普圖書為例,早期的科普圖書賣到一兩萬冊已經算很不錯了,但是現在“未讀”策劃的科普書,輕輕松松可以賣到5萬冊以上,再好一點的,一年能夠賣到10萬冊。

韓志談道,前些年,尤其是在他創業的那個年代,讀者群是極其有限的。他對未來每一代成長起來的有閱讀能力的讀者都非常有信心,也正是這種新人類的誕生構成出版的原始推動力,整個行業不是被出版人,而是在被讀者的需求推動著。

中信出版集團上海公司總編輯王蕾同樣感受到了這種變化。她觀察到,就商業圖書這一類別而言,其主流人群關心的從原來怎么做生意、怎么治理一個公司到需要有國際視野、更多學術類的知識結構來了解這個世界。因此,與韓志一樣,她對中國的文化產業充滿信心。“年輕人在這個時候進入出版業是最好的時候。”王蕾說。

如何成為一名編輯?

關鍵詞:文字能力、情商、社會活動家

對于想進入出版這個行當的年輕人,小莊和韓志也提出了一些忠告。小莊認為,首先,要對自己有一個預判。作為編輯還是要有一點才華。小莊在平常工作中,會收到各種簡歷。她坦言,自己還是有一點“勢利”。“我會很看重他的文字表達,看他交回來的作品中是不是有我所關注的那種靈光。”她經常也會私下覺得一些可能沒有能夠成為“果殼”的一員的年輕人,她卻非常非常偏愛,因為對方聰明,寫的東西非常好、非常美。“這真的是像通行證一樣,如果你要進入這個行當,你對這一點需要有預判。如果你磕磕巴巴地寫東西,特別累,我覺得要打一個問號,不需要如此勉強自己。”小莊說。

韓志建議,如果想找文史類、文學類圖書的編輯工作,應聘者可以在簡歷之外提供一份自己近幾年讀過的書單,最好是在每本書下面附上自己對于圖書的點評,談談自己看完該書的感受。如果想做專業的圖書編輯,比如科普類、藝術類圖書,應聘者最好在簡歷或者在附帶的資料上體現自己的相關特長。

在常人看來,有些人不喜歡跟人打交道,更喜歡跟文字打交道,似乎這類人做編輯是一個非常適合的職業方向,其實不然。“其實這樣的人還不如去做程序員。”韓志認為,做書是一件需要情商的事情,什么是情商高?不是你有多么好的文筆,而是要善于跟人打交道,這樣很容易獲得別人的支持和信任,這是做編輯的前提條件。同樣地,小莊也表示:“我們希望‘果殼’的編輯更多的是成為一個社會活動家。”

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室