中國作家網>> 訪談 >> 作家訪談 >> 正文

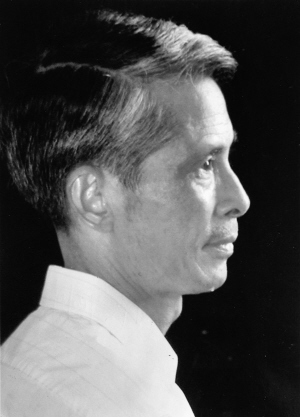

小說家張振剛:能從事自己喜歡的文學創作,我感到很滿足

http://www.donkey-robot.com 2016年01月15日11:21 來源:嘉興日報

■文 許 顏 圖由被訪者提供

小說家張振剛寫了已經四十年。

他面容清瘦,林斤瀾先生曾和他說,你很像陸文夫。

他當過很多年的桐鄉市作協主席,也寫了很多年的小說,卻在前不久出版了一本非虛構敘事《和豐子愷逃難的日子》。

2007年,他遇到了章桂,這個幫忙豐子愷一家逃難的人,兩人坐在一張飯桌上,小說家張振剛決定試一試寫紀實性的文字。十天的長談,“我進入了章桂的世界,與此同時,我也進入了豐子愷的一部分世界。”

而他剛剛脫稿的長篇小說,涉及代孕這個世界性話題。“我想探討生育在人類愛情和婚姻的位置。”

說起來,張振剛的小說,不管是長篇,還是中短篇小說,關注的主題常常是人的情感。

1999年,他發表的第一部長篇小說《情事陳跡》,圍繞的是愛情;2003年,發表長篇小說《伴你到郎州》,關注的則是婚姻(兩部長篇在嘉興日報和南湖晚報連載過)。他還常常把小說的背景安排在嘉興。

“我發表處女作的時候已經35歲了。”處女作叫《主心骨》,是農村養蠶的話題,當時發在《浙江文藝》,當年的雜志編輯是巴金之女李小林。

80年代,嘉興這一撥的作家里,會在筆會上見面的,除了他,有陸明,王福基,還有余華。

如今,這些當年的青年作家都老了,卻都沒放下手中的筆。

張振剛在后來的回憶文章里,寫到過他年輕時請假去衢州參加一場創作會議的情景。

那是一九八〇年一月的某個日子,他還是一個小鎮小學的語文老師,那年他的小說被選入建國三十周年浙江短篇小說的一個選集。是個下雪天,他一路緊走到了硤 石火車站,他教書的小鎮去硤石十八里。車到衢州站是凌晨三點零五分,他卻很興奮。“記憶里,衢州站破大昏暗,地上黑魆魆堆滿了貨物。我選了一張靠門的長 椅,像《碧玉簪》里三蓋衣完后的李秀英,坐等天明。”

這篇文章叫《文學有約》。

“我沒有別的愛好,空下來就喜歡讀書。能從事自己喜歡的文學創作,我感到很滿足。”

《和豐子愷逃難》的創作,的確給了我一種前所未有的文體體驗

記者(下簡稱為記):一開始,是什么境遇,開始動筆寫小說?什么時候開始感覺自己成為一個作家了?

張振剛(下簡稱為張):開始寫小說是很偶然的。上世紀七十年代末,由于眾所周知的原因,我被捺在鄉下教書。鄉村教師的生活是很枯燥乏味的,就去鎮上的文

化站借文藝雜志來消遣。那時文藝雜志也不多,說老實話,看了那上面發表的小說我很不以為然,心想這樣的小說誰不會寫?于是有一天忽然心血來潮,還真動手寫 了一篇四五千字的小說,寄給了《杭州文藝》(《西湖》的前身),卻讓《浙江文藝》(《東海》前身)給發了,這篇名叫《主心骨》的短篇小說算是我的處女作 吧。這樣,就開始了文學創作。

我不認為自己是什么作家,只是覺得有話要說,說了有地方可以發表就好。

記:你的小說常常關注人的情感,有什么事情特別影響今天的寫作?

張:也許小時候家庭的變故和文革初期受到的沖擊吧。我對這個方向比較喜歡,我很喜歡看《紅樓夢》。

記:這次嘗試非虛構寫作有什么感觸?

張:感觸有兩點。一是更加體會到小說的真實性來自生活,虛構只是對非虛構不夠完善、不夠完整部分的修補或重組。注意,是完善完整,不是完美。這次讀張愛

玲的《少帥》,又加深了這種感受。《少帥》是虛構的小說,但張愛玲在創作前對張學良的生平事跡下了很多很多功夫。這也就是《少帥》為什么寫得這么好的原因

之一。二是非虛構作品有時候會比虛構作品更加深刻、更加動人,這一方面緣于它的真實性,另一方面還關乎受眾的文體認同。事實上,當受眾面對一個文本時,會

由于文類的不同而產生不同的心理接受層次:是虛構還是非虛構?非虛構作品一旦具備了類似虛構作品的藝術質地時,受眾會更傾向于非虛構作品。南京大學中文系 教授趙憲章說,可以將文體視作“語言小筑”,而語言小筑的萬千風情都是由“質料因”所建構起來的“形式因”。文學之“道”在哪里呢?它就浸潤在文學形式

中。說實話,一度我曾有過將之寫成小說的念頭,又覺得寫成小說總有點不甘。這一次《和豐子愷逃難》的創作,的確給了我一種前所未有的文體體驗。我認為,它 既是紀實的,又是藝術的。

記:自己如何評價這本新書?

張:換種說法,就說看點吧。這書有三個看 點。一是真實。可以說全部都是事實,當然,是章桂眼中的事實。二是深刻。它不只是敘述了歷史事實,而是讓歷史事實具備了切入人性機理的深刻:不管是大人物

還是小人物,同樣經受著人性的煎熬;凡是人在平常日子里能產生的誤會、隔閡、猜忌,在不平常的日子里一樣會產生。三是好看。這個好看多半由于它的文學性。 這文學性不是外貼的,而是融入了作者個人經驗激發出來的文本固有的文學因子,既可讀又耐咀嚼。

記:都說嘉興是出文化名人的地方,而圍繞地方文化名人的寫作也成為一時之現象,關于這類寫作,你覺得怎么才是上乘?

張:我認為第一,作者對名人要有深入的研究,要真實地敘寫,不夸大,不虛構,更不吹捧。第二要有細節,特別是深度的細節。第三是實事求是,不文過飾非,不為尊者諱。

剛剛出版的《少帥》我已經讀過三遍了

記:你那么喜歡讀書,最近都讀過哪些好書呢?

張:最近連著看了三部日記。一部是宋黃庭堅的《宜州家乘》,一部是明末葉紹袁的《甲行日注》,還有一部是近人何正璜的《西北考察日記》。三部日記的作者

所處時代不同,境遇不同,日記的內容不同,但是“彼其充實,不可以已”,深情相同,文字上的高妙相同,比起那些正頭正臉的所謂散文名家來,不知要好到多少

倍。黃庭堅的詩和書法盡人皆知不用說,即便這本薄薄的《宜州家乘》,也可見出大家的風范。“雖無特殊事可書,然風雨晦明,以及出入起居,排日紀載,后之景 仰其人者,亦藉是有所參稽。”文字看似淡淡的,但是純度非常高的白酒,很醇。

葉紹袁是明末很有影響力的詩人、小品文作家,《甲行日注》 是他明亡后所寫的一部日記,日記的字里行間可說浸透了他的斑斑血淚。再者,他文筆清麗,對自然和隱居生活有異乎尋常的洞察力和感受力,又善于普采攡文,因 而優美的片段比比皆是。比如:“煙霧如漓,湖山茫茫一色,午后晴潔。”又如:“蓬簾不下,明月窺床,臥想去秋,以迄今夕,雁風鵑雨,忽忽如夢,真可傷 懷。”

今人何正璜,以前從沒聽說過,其實她是很有名的美術家、博物考古家。上世紀四十年代初,在她26歲參與西北藝術文物考察團時,寫 下了這部日記。我覺得,就憑這部不完整的日記,她也是卓然大家。幾年前不是有過一次有關文言白話的討論嗎,我覺得,何正璜的文字在文言白話的融合上,不失 為是一個比較成功的例子。比如:“下午至清真寺內作畫,幽靜如仙境。除空坪寂欄外,僅有二三大鷹盤旋于樹梢,其聲銳細,反更使景色為之荒寞。”

記:有什么書你會不斷地看?

張:《紅樓夢》,海明威、奧康納、普寧、卡佛、汪曾祺的小說,張愛玲的小說《異鄉記》,還有她剛剛出版的《少帥》,我已經讀過三遍了,《陶庵夢憶》,《日記四種》,契訶夫、薩拉·凱恩的戲劇。

記:閱讀為你帶來什么?

張:愉悅。

記:最近比較關注的話題是?

張:雍正十年,呂留良的子孫輩60余人是如何由浙江崇德被一路發遣去寧古塔的。

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室