中國作家網>> 訪談 >> 作家訪談 >> 正文

盛慧:抵達更深邃的真實

http://www.donkey-robot.com 2016年01月11日10:00 來源:羊城晚報 何晶盛慧小說通過“說謊”抵達更深邃的真實

抵達更深邃的真實

盛 慧

1978年生于江蘇宜興,著有長篇小說《白茫》、中短篇小說集《水缸里的月亮》、散文集《風像一件往事》等,曾獲第五屆華語文學傳媒大獎提名獎、廣東省青年文學獎、廣東小說獎、廣東散文獎。現為佛山市作家協會副主席。

羊城晚報記者 何晶

談訪

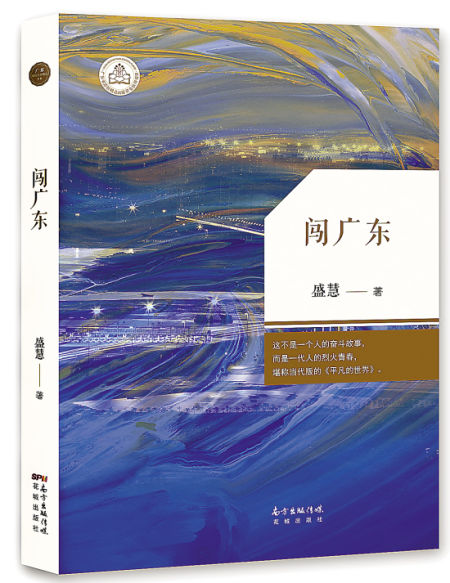

近日,花城出版社推出盛慧的長篇小說《闖廣東》,小說以主人公謝闖的個人奮斗和跌宕起伏的生活磨礪為線索,側面反映中國改革開放以來的社會變遷。這是作家盛慧的第五部長篇,也是他第一部以廣東為題材的長篇小說。他說,隨著在廣東的生活積累越來越多,將來還會寫出更多關于廣東的作品。

1 為“闖廣東”的底層逆襲立傳

在《打工族》雜志工作的經歷是財富

為“闖廣東”的底層逆襲立傳

羊城晚報:新作《闖廣東》寫了主人公謝闖從小山村云窩到廣東的奮斗史,歷經廣州、深圳、惠州、東莞、佛山多個城市。能否請你談談最初的構思?

盛慧:“闖廣東”現象是隨著改革開放而產生的,從上世紀八十年代開始,萬千年輕人帶著夢想來到廣東,將青春揮灑在這片熱土。如果說廣東曾是中國經濟的引擎,一個個“闖廣東”的人就是一滴滴汽油柴油。我也是一名“闖廣東”的外來者,一直想為之創作一部長篇小說。“闖廣東”雖然是宏大的題材,我還是選擇從小人物切入,因為我深信,一個時代的夢想應該從小人物的夢想實現開始。底層青年的人生逆襲,完全可以折射出一個大時代。

羊城晚報:這部小說寫了五年,為什么會花這么長時間?

盛慧:小說創作類似于珍珠的形成,故事是沙,經驗是分泌物,只有長時間的作用,才會讓沙變出晶瑩的光澤,成為藝術品。這五年中,構思和修改占據了很長時間。我一直覺得,作家的真誠和嚴謹,讀者是可以感受到的。這部作品,我修改了十遍,有一次刪除了三萬字。這種修改,類似于對每個詞語的審判。其中最重要的修改環節是全文朗讀。我希望讓作品找到音樂般的節奏,讓每個詞語,找到屬于它的位置。正如圍棋大師吳清源所說:“棋下得最好的時候,每個棋子都在最好的位置上。”

羊城晚報:寫這部小說的過程據說有很多巧合?

盛慧:2006年年底,我在《打工族》雜志擔任副主編。有一次參加文學會議,偶遇謝有順老師,他說:“你這份工作是一筆財富,今后,你完全可以寫一部反映打工人群生活的長篇小說。”這句話像一顆種子埋在我心里。

2010年,我在《打工族》雜志策劃了“闖廣東”的主題征文,有一天看稿發現了一篇文章,故事傳奇、細節生動,當即決定刊發。但這個叫高寒的作者沒留地址,只留了電話號碼。發稿費時,打電話索要地址,沒想到高寒竟和我是鄰居。兩人見面后,相談甚歡。高寒有寫日記的習慣,讀完他的二十多本日記,我非常興奮,覺得可以從高寒個人的沉浮中,刻畫出一代打工人的心靈史,折射出重大轉型時期國家和民族的一個側影,于是萌生了創作這部長篇小說的念頭。

羊城晚報:主人公謝闖是個愛寫詩的文學青年,今天人們也關注到不少“打工詩人”,你和這些詩人的接觸多嗎?

盛慧:在《打工族》雜志任職時,我曾負責詩歌欄目,與詩人們交往甚多,經常參加詩歌活動,還寫過《打工詩歌是懸浮生存與情感撕裂的產物》等文章。

那段時間我每天都能讀到底層打工一族的來稿,聽他們講自己的生存狀態、喜怒哀樂。非但如此,我還走遍了珠三角的每座城市,深入工廠車間,與打工者們面對面交流。我記得有一名打工者,他的夢想是買一只駱駝,把它拉到城里來,供人合影。后來,他真這樣做了。可是,當他歷經千辛萬苦,把駱駝帶到城里,駱駝已經掉光了毛,沒有人愿意跟它合影。

2 在“本色作家”與“職業作家”間切換

像存零錢一樣積累細節

在“本色作家”與“職業作家”間切換

羊城晚報:小說里有不少真實生活中出現過的情節,你是一位非常注重從現實中積累寫作素材的有心人嗎?

盛慧:對于小說家來說,生活太重要了,因為小說要有煙火氣。生活家不一定是小說家,但小說家一定是生活家。光有生活遠遠不夠,優秀的小說家要有雙重視角,既要對時代有整體的認識與把握,又要對當下的經驗有具體的體驗與感知。

對個體經驗的尊敬,是小說的本能。細節是詩的起點,我希望用扎實、生動、鮮活的細節,恢復時代的肌理,帶領讀者迅速抵達現場。如果把一部小說比作靜謐的夜空,那么細節就是星星,它們能夠讓小說閃閃發光。

在生活中,我像存零錢一樣積累細節。對長篇小說創作來說,生活中的任何細節都有用。這一招是我從契訶夫那里學的,在《契訶夫札記》中,他隨手記下的句子,很多都鑲嵌在他的小說中。當然,小說不是細節的羅列。除了生活素材,情感儲備也很重要。只有作者對筆下的人物充滿感情,文字才會打動人心。我希望我的小說是一種半透明狀態,既有生活的質感,又有詩性的飛揚。

羊城晚報:謝闖當過漁民、保安,后來也當過廠長、房地產策劃師,到最后從事生態農業,他的個人經歷和改革開放、社會變遷、行業興衰息息相關。從他身上,讀者能夠輕易地感受到歷史進程的變化。將個人融入時代的這種寫法,可以說是你創作這部小說的抱負嗎?

盛慧:個體與時代的關系,頗值得玩味。時代是個人表演的舞臺,個人又帶著鮮明的時代印記。謝闖的成功,與他的個人努力密不可分,但更重要的是時代的機遇。謝闖身份的變化,與時代的變遷幾乎是同步的。

說實話,寫這部小說對我來說是一種考驗,因為時間跨越大,主人公的經歷非常豐富。我在“本色作家”與“職業作家”間切換,我也希望文風更加寬闊、從容,情感更加飽滿、含蓄,給這個世界增加更多的善意與溫情。

3 尋找用精神照亮苦難的可能性

《平凡的世界》是人生分界線

尋找用精神照亮苦難的可能性

羊城晚報:“打工文學”歷經三十周年這個時間節點,又讓這個概念重新被提出來探討。謝闖也是一名打工者,如果說寫打工者的都是打工文學,那么《闖廣東》也可以列入其中。不知你怎么看“打工文學”?

盛慧:作為年輕的小說家,我更喜歡尋找可能性,對標簽充滿天然的敵意。我不愛湊熱鬧,我的寫作遵循兩個原則,一是寫深深打動我內心的東西,二是用自己最擅長的方式來寫。廣東三十多年來改革開放的歷程,曾有很多作家寫過,但很多淪為了回憶錄或懺悔錄。而我想盡量呈現這個時代的復雜經驗,呈現這個時代豐富的生活形態。

如果要反思“打工文學”這個概念,我認為大家把重點放在了“打工”,而不是放在“文學”。文學不是鮮榨果汁,而是時間的陳釀。任何經驗都必須尋求藝術的表達,必須從“小我”走向“大我”,必須用精神將苦難照亮,否則,它所關注的僅僅只是表象的經驗,無法觸及靈魂深處。

羊城晚報:有評論家說《闖廣東》是當下版的《平凡的世界》,你怎么看這個說法?你對《平凡的世界》這部小說怎么看?

盛慧:的確有專家這樣評價,但我不能給自己臉上貼金,交給讀者評判比較合適。

我在十七歲的夏天讀到《平凡的世界》,深受震撼,有脫胎換骨之感。如果將我的人生分成兩個階段,分界線就是閱讀《平凡的世界》。這部小說對我的教誨是,小說最重要的任務是雕刻民族的心靈。

小說離不開思想,但小說并不直接創造思想,而是通過塑造偉大的形象來創造偉大的思想。偉大的形象就像高山,是在劇烈碰撞中產生的。謝闖的故事,充滿了悲與喜、愛與痛、茫然與堅持,他穿越不幸的密林,最終抵達幸福的河谷,不管身處何種絕境,總有夢想的光芒照亮著他前行。謝闖身上的精神,既是激越高昂的、令人振奮的時代精神,又與“天行健,君子以自強不息”的中華精神一脈相承。我特別希望讀者在讀完《闖廣東》之后,能夠找到溫暖的前行力量,在追逐夢想的道路上一路狂奔。

4 江南為母 西南為父 嶺南為妻

詩性而現實地寫作

江南為母 西南為父 嶺南為妻

羊城晚報:至今你已經寫了五部長篇,你覺得創作長篇小說與寫詩、散文、短篇小說最大的不同在哪兒?

盛慧:在我看來,小說與散文的區別,很多時候是情感的轉化問題,在散文中,情感是可以直露的,而在小說中,情感必須轉化成氣,無處不在,又無跡可尋。寫散文有點像花存款,這筆存款是不增值的,花一點就少一點。而小說像買理財產品,它是增值的,因為你可以虛構,這給了作家極大的自由。

小說、散文、詩歌是我的三個女兒,以前我的愛是平均分配的,但現在我把大部分的愛給了小說。主要有三個原因:小說是有趣的藝術,讓沒意思的東西變得有意思,讓有意思的東西變得更有意思。尤其是長篇小說,這種快樂,很像上帝創造世界。其次,我骨子里有種冒險精神,寫長篇小說像一場冒險,像在黑暗中摸索前進,這個過程不斷出現驚喜,令人著迷。另外,小說是說謊的藝術,通過說謊抵達更深邃的真實。

羊城晚報:你原來也寫詩,詩歌寫作對你寫小說有沒有影響?

盛慧:詩歌確實是文學之母,我現在雖然很少寫詩,但每天都在讀詩,詩歌是語言的保鮮劑,讓我對語言保持敏銳感。其實,對成熟的作家來說,文體的界限并不存在。比如一個人學功夫,學了詠春,又學了少林,真正打的時候不會固定用詠春或少林的功夫,而是將其上升到自覺。

我特別珍視語言,語言對作家就像嗓音對歌手一樣重要,好的語言應該彌漫著果實的香味兒。我希望讀者讀我的小說,像徜徉在語言的幽徑上,能產生幸福的戰栗。

羊城晚報:你經歷過江南、西南、嶺南三地,把江南比做母親,把西南比做父親,把嶺南比做妻子。為什么會有這樣的比喻?這三地對你的創作有怎樣的影響?

盛慧:我出生在江南,1998年去了貴州,在那待了六年,2004年年底來到廣東,娶了美麗的潮州女子為妻,目前在佛山定居。對這三個地域,我都懷有深厚的感情,所以,我把江南比做母親,把西南比做父親,把嶺南比做妻子。

江南文化是我的底色,它的特質是精致、陰柔。貴州文化最大的特點是巫文化,幾乎每個少數民族的村落里都有巫師,非常神秘。而廣東的文化屬于海洋文化,非常包容、開闊。

三種文化相互交融,形成了我作品的基本風貌。江南文化,帶給我的是濕潤的詩意。貴州的巫文化,讓我明白萬物皆有靈性。而廣東呈現給我的則是火熱的生活。正是因為有這樣的經歷,我追求一種詩性而又現實的寫作,我試圖喚醒萬物,讓筆下的世界,變成一個靈性的世界,讓沉重的現實,有一種輕盈感,從而獲得飛翔的可能。

何晶

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室