中國作家網>> 訪談 >> 文學機構訪談 >> 正文

筆墨常隨時代新——記山東省作家協會副主席許晨

http://www.donkey-robot.com 2015年12月18日10:57 來源:德州新聞網 王倩倩 滕璐關鍵詞:許晨 中國作家協會會員 中國報告文學

許晨,1955年8月生,陵城區人。 1989年畢業于解放軍藝術學院文學系。中國作家協會會員,中國散文學會、中國報告文學學會理事,山東省作家協會副主席、文學期刊編輯出版委員會主任,《山東文學》社原主編、社長,國家一級作家職稱,青島市第十二屆政協委員。

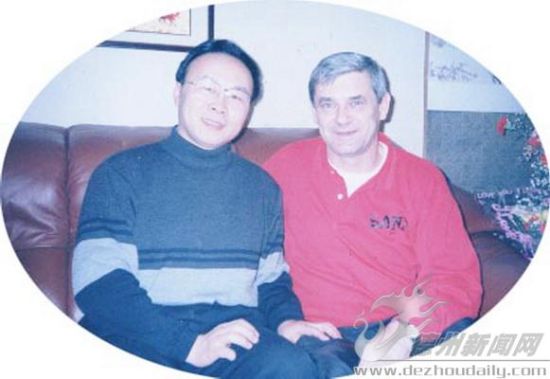

許晨(左一)采訪魯能泰山隊原主教練桑特拉奇。

許晨(左一)采訪魯能泰山隊原主教練桑特拉奇。個人簡介

許晨,1955年8月生,陵城區人。 1989年畢業于解放軍藝術學院文學系。中國作家協會會員,中國散文學會、中國報告文學學會理事,山東省作家協會副主席、文學期刊編輯出版委員會主任,《山東文學》社原主編、社長,國家一級作家職稱,青島市第十二屆政協委員。出版有《居者有其屋——中國住房制度改革紀實》《人生大舞臺——“樣板戲”啟示錄》《血染的金達萊》《火泉》《巍巍“泰山”》《真情大援川》等多部長篇報告文學。電視文學劇本《戰歌沒有消逝》《魯氏兄弟》(合作),專題片《呼嘯的箭》《走過羅湖橋》《大江入海流》等。作品曾獲得第五屆“冰心散文獎”、《人民日報》文學版一等獎、全國晚報連載作品一等獎、山東省精品工程獎、“中國夢”征文一等獎、全國海洋文學大賽特等獎等,并入選《山東新文學大系》。在長期的文學編輯生涯中,組織編發了大量優秀作品,培養了眾多青年作家和文學新秀,曾獲山東省優秀編輯獎。

初見許晨,恰逢其作品《你好,中國“蛟龍”!》在第五屆“岱山杯”全國海洋文學大賽上載譽而歸,獲得本屆大賽特等獎,也是最高獎。這是許晨跟隨“蛟龍”號遠航太平洋,深入一線深刻體驗的成果。“筆墨當隨時代”,許晨始終是站在時代風口上的瞭望者。

寫作,是許晨的一生摯愛,在機床隆隆的車間里,在戰旗飄飄的軍營中,他都是一名酷愛文學的業余作者。上個世紀90年代初,他成為文學編輯和專業作家,曾獲得全國冰心散文獎、山東省精品工程獎等各類文學獎項。

兒時播下文學夢

讀書,是許晨記事以來就有的嗜好,還不識字的時候,小人書就已不離手。那時街頭的書攤旁,一分錢看一本書,他把壓歲錢拿出來,一蹲就是大半天。

上小學后,許晨對語文課情有獨鐘,每次開學時發下新課本,總是迫不及待地瀏覽一遍,但還是不過癮,從同學那里借來的各種課外書,經常半夜躺在被窩里打著手電悄悄看完。小小年紀,他就把《西游記》《林海雪原》《鋼鐵是怎樣煉成的》等作品讀過了。

許晨母親工作的工廠里有一個職工圖書室,管理員與許晨母親是好朋友,聽說他愛看書,便破例對他敞開了大門。童年,他的課余時間幾乎在那里度過。其他小孩在捉迷藏、斗蛐蛐的時候,許晨一個人在那里讀書,忘了時間,仿佛周圍一切都與他無關,看到有趣的地方捧著書大笑,動情時則潸然淚下。“小時候看書就是看故事、看熱鬧,從沒想過將來會當作家。 ”許晨笑笑說。書看多了,他總是躍躍欲試地想寫些什么。班主任兼語文老師邢桂蘭對許晨的文氣頗為欣賞,常常給予高分,有時還當作范文在班上朗讀。

一粒寫作種子就在那時種下,等待著萌發、成長。

上世紀70年代,許晨愛上詩歌散文創作。“文革”期間,許晨進入工廠做學徒工,自告奮勇寫黑板報。后來,他多次自嘲是“在黑板報上成長”的作家。

那時,山東作家最大的愿望就是在《山東文學》和《大眾日報》文藝副刊上發表文章,許晨也不例外。 1975年3月2日,他的一組散文詩《風雷篇》在《大眾日報》文藝副刊發表。剛剛20歲的他,幾乎走到哪兒都帶著這份報紙,端詳著作者欄“工人許晨”四個字,不知興奮了多久。隨后,他的作品《青春篇》《金色的十月》又相繼登上《大眾日報》文藝副刊,而且都在頭條位置。

許晨從不放過任何一個學習的機會。1975年12月,山東省文化局創作辦公室在泰安召開全省創作會議,培養工農兵作者。許晨作為工人代表參加。開詩會時,許晨的即興詩作引發共鳴,時任省創辦主任的郭澄清十分關心這位小老鄉。許晨回憶說,他從郭老身上學到很多。后來,許晨在《山東文學》任社長時,力主舉辦全國性的“郭澄清農村題材短篇小說獎”征文大賽,以表達師恩難忘的心意。

1978年,許晨去北京參觀軍事博物館,面對戰爭年代的革命文物,心潮澎湃,作了一組小詩《難忘的歲月》,登上了《山東文學》詩歌欄目,時任《山東文學》副主編苗得雨給予了極高的評價。

此時的許晨,已成為省內小有名氣的業余作家,但他在等待一個機會,一個讓自己有質的提升的機會。

到“南水北調”工程現場采風。

到“南水北調”工程現場采風。熱血從戎不棄筆

機會很快來了。 1979年5月,濟南軍區空軍政治部招收創作員,許晨被特招調干入伍。他懷著滿腔激情深入部隊體驗生活,采寫文學作品,先后在《空軍報》《解放軍文藝》《解放軍報》《前衛報》發表了一些詩歌、散文作品。

許晨從未滿足于眼前的成績,相反,學習專業知識的渴求越發強烈。1987年夏天,解放軍藝術學院文學系招生。許晨積極報名,考試中取得優異成績,并得到時任解放軍藝術學院文學系主任、著名軍旅作家王愿堅的賞識,從而開啟了正規學習文藝理論的大門。

脫產兩年,帶薪上學,還可隨時向名家請教,在許晨看來,這是難得的機會,他一頭扎進教室、圖書館,邊學習邊創作,不斷拓寬自己的“文路”。

1988年初,得知煙臺市率先實行住房制度改革,許晨便利用寒假去采訪,寫出了長篇報告文學《居者有其屋》,發表在《中國作家》雜志上,并由華夏出版社出版單行本。這是許晨的第一本書。恩師王愿堅專門寫下序言,激勵他“筆墨當隨時代”。書中預言“房改的方向是走向商品化”,如今早已變成了現實。

許晨就讀的解放軍藝術學院,曾是樣板戲劇團的宿舍,在那里他經常看到京劇名角劉長瑜、浩亮等人出入,便萌生出采寫關于“樣板戲”幕后故事的想法。 1988年秋天,許晨著手落實這一計劃。他利用課余時間,接連跑了《紅燈記》《沙家浜》《奇襲白虎團》等劇組,采訪了許多主創人員,而后揮筆疾書。一年后,20多萬字的報告文學《人生大舞臺——“樣板戲”啟示錄》完成,由《十月》雜志摘要發表后引發轟動,全國幾十家報刊轉載、連載,黃河出版社還出版了單行本,深受讀者歡迎。作為首部全景式描寫“樣板戲”現象的報告文學,這篇文章先后獲得全國晚報連載作品一等獎、山東省優秀報告文學獎,并在新中國成立五十周年之際入選《山東新文學大系》,許晨也因此成為中國作家協會會員。

與中國三位第一代潛航員唐嘉陵、葉聰、付文韜合影。

與中國三位第一代潛航員唐嘉陵、葉聰、付文韜合影。結緣《山東文學》社

1991年,軍藝畢業的許晨被提升為某部宣傳股長,授空軍少校軍銜,但由于酷愛文學,他謝絕部隊首長的挽留,轉業到《山東文學》擔任編輯部副主任。由業余作者到專業文學編輯,許晨在文學旅程上轉換了角色,但他始終牢牢握緊手中的筆。

那些年里,許晨一邊組稿編稿,一邊深入改革開放第一線,專心從事喜愛的報告文學寫作,幾乎每年都出一本書。反映濟鋼集團改革發展的《鋼鐵鑄造的歲月》(合作)和描寫魯能泰山足球隊奪取“雙冠王”的《巍巍“泰山”》先后獲得山東省精品工程獎。“非典”疫情突襲時,許晨與幾位作家臨危受命,前往一線采寫山東人民支援北京和全國抗擊“非典”的報告文學,在《人民日報》上發表。 2008年四川發生大地震,許晨及時趕赴災區,寫出了齊魯兒女支援災區的長篇報告文學《真情大援川》……

因為是文學編輯,培養文學新人,推出精品佳作,繁榮山東文學事業成為許晨義不容辭的責任。每年經他和同事們編選的作品都有不少被全國性報刊轉載,獲得各種文學獎項。他一心一意做好編輯工作,不斷深入生活寫作。 1995年,不滿40歲的他,被破格晉升為文學創作一級職稱。

如此,許晨在《山東文學》整整工作20年,由編輯部副主任、主編助理、副主編、執行主編、社長一路走來。在此期間,他組織發表了全省各地各系統作家詩人的大量好作品,為繁榮我省文學事業作出了突出貢獻。2006年,許晨被山東省期刊協會授予優秀編輯獎。

2008年11月,許晨開始全面主持《山東文學》社工作。“不當家不知柴米貴”。自上世紀90年代中期始,《山東文學》在全國文學期刊中被率先推上了改革潮頭。經費“斷奶”,編輯缺乏,在職人員與離退休干部比例倒掛,特別是作為純文學期刊,在商品經濟沖擊下鮮有競爭力,步履維艱。許晨義無反顧地挑起了這副擔子,他帶領全體編輯銳意改革,成立《山東文學》理事會,開辦山東文學官方網站,舉辦文學筆會,多方籌措資金。一番努力之下,《山東文學》迎來了新的局面。他們不但在經費拮據的情況下,保證刊物正常運轉,而且稿件質量上了一個臺階,被《小說選刊》《小說月報》《散文選刊》等報刊選載大量作品,創歷史新高。《山東文學》先后榮獲“山東省優秀期刊”和“華東地區優秀期刊”榮譽稱號。許晨本人被評為“華東地區優秀期刊工作者”。

2009年山東省作協面臨換屆,因工作成績突出,許晨在民主推薦中獲得高票,經過上級領導機關嚴格考查后列為候選人,最終當選為山東省作協副主席,他深感肩上的責任重大。許晨除在主席團任職外,還兼任《山東文學》社社長、黨支部書記,省作協機關黨委委員。他率領全體編輯再接再厲,銳意進取,掀開了《山東文學》新的一頁。

近年來半島藍色經濟區高速崛起,許晨覺得如果能夠見證和記錄這一切,將意義深遠。與此同時,《山東文學》聘請了著名評論家、省作協副主席李掖平為主編,許晨與她配合默契,雜志社走向良性循環。向往大海的許晨再次作出了一個重要選擇,辭去《山東文學》社社長職務,于2011年調到青島市文聯,從事專職文學創作。

這幾年,許晨致力于海洋文學的創作和研究。在《人民日報》發表的散文《青島的記憶》,是他在參觀青島檔案館圖志展覽后所作,以古觀今,抒發了青島人民實現藍色大跨越的豪情壯志,作品獲得了全國第五屆冰心散文獎。 2014年,許晨受國家海洋局之邀,跟隨“蛟龍”號前往太平洋科考,經歷了臺風、巨浪等惡劣天氣的考驗,寫出了一系列散文和長篇報告文學,其中《第四極——中國“蛟龍”號挑戰深海》在《中國作家》發表,著名評論家李炳銀專門撰文給予好評。

“遠近看許晨,機敏有精神。編寫兩只手,得失一寸心。 ”這是他的老師、德高望重的軍旅作家李心田先生為許晨所作五言詩中的句子,也是對他文學生涯的高度概括。

隨“蛟龍”號在太平洋科考。

隨“蛟龍”號在太平洋科考。 參加走進“大義齊河”文學采風活動。

參加走進“大義齊河”文學采風活動。魂牽夢縈故鄉情

許晨的老家在陵城區,父親許煥新早年曾在德州工作20多年,他也在這里度過了自己的童年和少年時代,與德州有著深厚的感情。雖離開故鄉多年,但只要有機會,許晨就想“常回家看看”。

上世紀80年代初,許煥新曾任齊河縣委書記,那時許晨正在濟南軍區空軍某部服役,節假日常常到齊河探親。他見證了在聯產承包責任制期間,父親帶領全縣數十萬父老鄉親揚眉吐氣地搞生產的火熱情景,農民平常日子也吃上了白面和豬肉,至今仍念念不忘。上世紀90年代中期,許晨轉業到山東省作家協會工作后,恰逢調配干部下放掛職鍛煉,他被任命為齊河縣委宣傳部副部長,分管新聞報道和群眾文化工作建設,經常走鄉串戶跑基層,曾在這片土地上灑下辛勤的汗水。

兒時的記憶與工作經歷相互交融,構成許晨對家鄉深深的眷戀。他時刻關心家鄉的發展,默默關注家鄉的變化。

2013年春,許晨應德州市作家協會和齊河縣委宣傳部的邀請,再次踏上故土,與來自中國散文學會的幾位散文家一起,參加了“走進‘大義齊河’文學采風活動”。其間,他們參加了“大義齊河”建設交流會,與部分道德模范人物進行座談,為剛剛評選出來的“齊河十佳少年”頒獎;并且參觀了英模及革命烈士紀念館、新農村城鎮化社區、現代農業園和樹立著“黃河之星”雕塑的紅心廣場等等。所到之處,耳目一新,一個有情有義幸福美好的齊河,清晰地展現在許晨面前。對于齊河乃至整個德州的變化,他由衷地感到驕傲和自豪。

采訪結束時,許晨誠懇地讓記者給家鄉的父老鄉親問好,并熱切地表示:“只要有機會,我愿為家鄉的文學事業盡一份綿薄之力。 ”

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室