中國作家網(wǎng)>> 訪談 >> 作家訪談 >> 正文

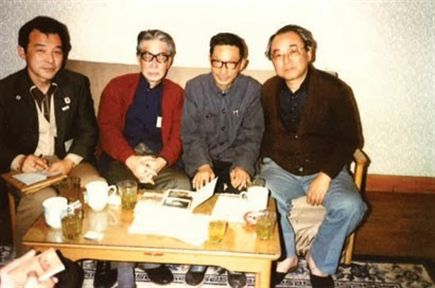

1980年,顧景舟(右二)與青山杉雨(右三)合影。

1980年,顧景舟(右二)與青山杉雨(右三)合影。  青山杉雨珍藏的顧景舟制“牛蓋蓮子壺”。

青山杉雨珍藏的顧景舟制“牛蓋蓮子壺”。 徐風(fēng)近影

徐風(fēng)近影  《布衣壺宗——顧景舟傳》 徐風(fēng) 著 江蘇鳳凰文藝出版社出版

《布衣壺宗——顧景舟傳》 徐風(fēng) 著 江蘇鳳凰文藝出版社出版顧景舟:百年巨匠 文士風(fēng)骨

——訪《布衣壺宗——顧景舟傳》作者徐風(fēng)

顧景舟被公認(rèn)是紫砂泰斗,一代壺藝宗師。他制作的紫砂造型古樸典雅,線條流暢和諧,大雅而深意無窮。他技藝精湛,勇于創(chuàng)新。他讓紫砂這門流傳了五百多年的傳統(tǒng)手藝有了更高的文化品位、更多的藝術(shù)含量。他對作品精益求精,重質(zhì)不重量,凡出手皆是精品。近年來,顧景舟的紫砂作品受到藏家的瘋狂追捧,一壺難求。在2014年嘉德春拍會上,顧景舟在上世紀(jì)七十年代難得制作的“花器”九頭詠梅茶具,拍出了紫砂有史以來的天價:兩千八百七十萬元。

今年是顧景舟的百年誕辰。國家一級作家、紫砂文化學(xué)者徐風(fēng)用近三年的時間創(chuàng)作了《布衣壺宗——顧景舟傳》,全書三十五萬字,全面、翔實地展示了顧景舟的人生軌跡。該書在寫法上新穎別致,以重返歷史現(xiàn)場的文學(xué)筆調(diào),對顧景舟各個階段的人生坎坷際遇,均有出彩描述。評論家丁帆教授認(rèn)為,該書尤為可貴之處在于,寫出了紫砂一代宗師的風(fēng)骨,顯示出中國優(yōu)秀傳統(tǒng)文化對顧景舟及一代壺人的深刻影響,是一部可以載入當(dāng)代傳記文學(xué)史、當(dāng)代中國紫砂藝術(shù)史的作品。日前記者采訪了徐風(fēng)先生。

“希望你把老先生當(dāng)成自己的一個親人、一個長輩。”

讀書:《布衣壺宗——顧景舟傳》是紫砂陶藝泰斗顧景舟家人唯一正式授權(quán)的傳記。請談?wù)勀玫筋櫦胰耸跈?quán)的過程。

徐風(fēng):與紫砂界當(dāng)今的大富大貴相比,顧景舟后人的生活則相對清苦、平淡。過去二十年間,無論顧景舟的壺價如何飆升,與顧氏后人卻無半點關(guān)系。淡出主流社會,守住一份清寂的門庭,過著默默無聞的平民生活,便是顧氏后人的真實寫照。

曾經(jīng),有人上門,說,只要把顧景舟的招牌借給他用,他可以把整車的鈔票往顧家拉;又有人說,只要把顧景舟印章讓他敲一下,錢,就可以滾滾而來;還有人說,別的,就不為難了,就給你們刻一枚“顧氏后人監(jiān)制”的印章,如何?錢,一樣有得賺!要給顧景舟出書的,要給顧景舟拍電視劇的,要以顧景舟的名義建立各種基金會、研究會、紀(jì)念館的,從初一月半、到三天兩頭;形形色色、林林總總。

一概拒之門外。說,我們看不懂這個社會,只好把門關(guān)上。

但是,顧老家屬最終被我的誠意打動,這當(dāng)然還要感謝宜興陶協(xié)會長史俊棠先生從中協(xié)調(diào)。當(dāng)時,顧老兒媳吳菊芬大姐對我說了一句話:希望你把老先生當(dāng)成自己的一個親人、一個長輩。

讀書:您近年來專注于宜興紫砂藝術(shù)的發(fā)掘、研究與整理,創(chuàng)作了《花非花——蔣蓉傳》《一壺乾坤》《國壺》等作品。最近又有這部顧景舟傳記問世,給讀者的印象,是您這些年來以一部部作品,探索、研究紫砂藝術(shù)的巔峰。早就計劃好要為顧景舟大師寫傳嗎?創(chuàng)作過程中,您是否有一種責(zé)無旁貸的使命感?

徐風(fēng):為什么我要寫《顧景舟傳》?為什么是寫了很多紫砂作品之后我才寫顧景舟?我寫紫砂,是從2004年開始的,一直到2012、2013年,那時候我已經(jīng)寫了若干部紫砂文本,有小說、散文、傳記、影視作品,但是我始終覺得,有一座紫砂界真正的高山我沒有去攀登,經(jīng)常,我會路過或遇到這座高山,而且我感覺,自己跟它越來越近。到我真正開始動筆寫《顧景舟傳》時,已經(jīng)變成一種心靈的呼應(yīng)。當(dāng)時并沒有任何人邀請我寫顧景舟。而過去非虛構(gòu)類的紫砂文本,都是傳主邀請我寫的,比如《堯臣壺傳》,還有《花非花——蔣蓉傳》。但《顧景舟傳》沒人邀我寫,我為什么要主動出擊?顧老生前,我沒有跟他見過一次面,這個我曾經(jīng)在一篇文章中提到過,這也是我一生的遺憾。當(dāng)時我在宜興電視臺任副臺長,分管專題和文藝,但是我沒有想到去拍一個顧老的專題片。為什么呢?記者們來匯報,說老先生比較清高孤傲,很寡言,也不容易見到他,拍他干嗎?除了幾把茶壺,一部專題片的素材構(gòu)不成。

若干年后,我才突然悟到,你要去欣賞一座高山,欣賞高山上的風(fēng)景,你至少要走到半山腰,甚至最好能登上山頂,你才能欣賞它的風(fēng)景。你如果離這座高山很遠(yuǎn),就會被霧霾擋住。或者由于距離的原因,不能觀其全貌。所以當(dāng)我真正開始寫《顧景舟傳》的時候,我才覺得,我之前所有寫紫砂的文本,在冥冥之中都是為了寫《顧景舟傳》做準(zhǔn)備的,都是“熱身”。

寫《顧景舟傳》的另一個原因,是我覺得他的離去,不僅是一個時代手藝的終結(jié),也是這個時代一個非同尋常的士大夫的離去。我發(fā)現(xiàn)他身上有一種一般工匠所不具備的文人士大夫的氣息。開始覺得《顧景舟傳》難度太大,老先生過世多年,而且他的家人、徒弟們大都很低調(diào),寫一本傳記從何處下手呢?

機(jī)緣這個東西,有時候要用時間來換取空間。我已經(jīng)走到了顧景舟這座高山下,所以有一種欲罷不能的感覺。

青山杉雨一路都手捧顧景舟的壺:“這是中國的國寶,實在是太喜歡了。”

讀書:顧景舟作為一代工藝大師,生前所留存的資料甚為缺乏。您花了近三年時間,遍訪其故舊、家屬、徒弟、學(xué)生七十余人,記下珍貴的口述實錄,并去蕪存真,細(xì)加辨析,為世人展現(xiàn)了顧景舟的生平輪廓與藝術(shù)發(fā)展脈絡(luò)。書中記錄了許多生動的故事,也厘清了一些紫砂界有關(guān)顧景舟生平經(jīng)歷的含糊傳說和爭論。可否在此簡略介紹一下?您在采訪中遇到的困難和突破又有哪些?

徐風(fēng):比如說,當(dāng)時要去拜訪顧景舟摯友、國學(xué)大師馮其庸的時候,開始被謝絕了,因為老人家身體不好,又是冬天,基本上是沒有希望了。但是老天還是給了我一個機(jī)會,馮其庸就住在顧老的徒弟、紫砂大師周桂珍的隔壁,兩家院子是緊挨著的,當(dāng)中只隔了鏤空花窗。那次我本來是去北京拜訪周桂珍大師,剛坐下來五分鐘,周桂珍大師心有靈犀,突然就站起來說:“我好像聽到隔壁院子里有說話的聲音,好像是馮老的聲音。”她說:“我知道你的心情,或許是老先生中午睡了午覺,今天太陽比較好。”過了一會兒,周大師趕回來說:“今天運(yùn)氣好極了,老先生剛起來,精神特別好,老太太正帶著他在院子里呼吸新鮮空氣呢,我跟他一提你的事,他立馬就同意了!”那是2013年12月20日,周大師說她自己的采訪什么時候都能做,反正元旦總要回宜興的,讓我馬上抓住機(jī)會先去見馮老先生。在之后的采訪中,因為是為顧老而去,馮其庸很虔誠,談了一個多小時。當(dāng)時他已經(jīng)九十一歲,談了這么久很不容易。

另外還有一件事感觸比較深。日本有一把顧老的壺,其中還有日本友人和顧老的一段淵源。有一天我遇到陶藝家范建軍,他說起2000年去日本訪問的時候,在日本朋友家里見到顧老的一把“牛蓋蓮子壺”。日本朋友當(dāng)時說這壺是他父親當(dāng)年帶領(lǐng)日本書法家代表團(tuán)訪問宜興的時候,顧老送給他的。這是一個線索,我當(dāng)時聽后也有疑惑,覺得送壺給僅有一面之緣的日本人,不太符合顧老的脾性,況且那時候是1980年,我國和日本建交時間不長,顧老怎么就能送出一把壺?所以我比較疑慮。然后我請教了顧老徒弟葛陶中,他說確實有這么個人,名字叫青山杉雨。青山和顧景舟有什么淵源呢?據(jù)葛陶中回憶,當(dāng)時中日剛剛恢復(fù)邦交,民間交流也開始了,青山杉雨是日本當(dāng)代最有名的大書法家,相當(dāng)于中國的林散之。他當(dāng)時帶領(lǐng)著十幾個日本書法家,為了研究中國書法史,沿著書法史上的重要城市一站一站走,他們了解到宜興境內(nèi)的國山碑,有一千七百年的歷史,在中國書法史上非常有名,所以就到了這里。青山他們?yōu)榱搜芯恐袊鴷ㄊ愤@樣一個課題,已經(jīng)準(zhǔn)備了二十年。顧老知道這些事后對他們肅然起敬,他說之前咱們對日本人沒有好印象,但人家為了研究中國書法史準(zhǔn)備這么多年,并且不辭辛勞付諸行動,這是很不容易的。青山一行人參觀國山碑后非常激動,回來后青山杉雨對顧老說自己覺得很心痛,國山碑是中國的寶貝,但上山的路卻被及腰的茅草覆蓋,碑上的碑文也已經(jīng)斑駁,出現(xiàn)殘缺,沒有得到相應(yīng)的重視,希望顧景舟能向有關(guān)方面提出修繕建議。顧景舟聽了很感動,覺得青山杉雨不但對中國有較深的了解,對中國文化也很敬重,所以就送了把壺給他。本來這件事到這里就算弄清楚了,但是沒想到還有后續(xù)。我之后又碰到市政府的一名日語翻譯胡琦,他說這件事情不是這樣的,說弄錯了,顧景舟的壺沒有送給青山,那是青山自己買的,他當(dāng)時也在場。在宜興紫砂工藝廠專供外賓購買的商品陳列室中,青山花了五百元的外匯券買下了顧景舟的那把壺。當(dāng)時的外事紀(jì)律非常嚴(yán)明,未經(jīng)組織批準(zhǔn)是不可能有私下的接觸直接贈與外賓的。在那個年代,五百元可以蓋一間房,于是這筆成交在當(dāng)時的紫砂廠還造成了不小的轟動。

后來,青山去參觀善卷洞、國山碑的時候都不舍得把這把壺留在車上,外事人員提出給他拿著,他都不肯,就自己捧在手里參觀了一路。他說這是中國的國寶,實在是太喜歡這把段泥的壺了。聽聞這些,顧景舟覺得不好意思,就寫了王勃的兩句詩,“海內(nèi)存知己,天涯若比鄰”,想要送給青山,因為當(dāng)時嚴(yán)格的外事紀(jì)律,這詩并沒能送出。倒是青山為了表達(dá)對顧景舟的感謝,偷偷送給他一條日本香煙,顧景舟還把煙分給了他的徒弟們。我問過顧老的幾名徒弟,都證實確實分到了。這把壺被帶到日本后,在青山杉雨家中占了很重的分量。老先生是1993年去世的,臨終把這把壺交給了兒子,說這是中國的國寶,要作為青山家的傳家寶一代代珍藏。后來通過青山杉雨的兒子,才把這把壺和其他的珍貴照片資料等都發(fā)了過來,還有青山杉雨和顧景舟的合影,這本傳記里面都有。但是,最后還有一個問題。他們說是1979年用外匯券買的壺,我查過之后發(fā)現(xiàn)外匯券第一次發(fā)行是1980年4月,據(jù)此推斷,青山一行來宜興的時間應(yīng)該是1980年秋天。到此為止,這段“公案”才算結(jié)束。所有這些往事,都是經(jīng)過大量的考證才梳理、搶救出來的,不然誰也搞不清楚。后來顧景舟還讓徒弟葛陶中去把國山碑拓印下來,寫了提案給市里,申請對它的保護(hù)。

顧景舟說過,中國的紫砂工藝,一百年后看他

讀書:紫砂藝人長期以來被認(rèn)為是匠人,而非藝術(shù)家。顧景舟開創(chuàng)了“文化茶器”先河,他的壺藝,被認(rèn)為是突破了工藝品的層次,通向了藝術(shù)創(chuàng)作的高境界。您是如何看待顧景舟紫砂壺藝的藝術(shù)和文化價值的?

徐風(fēng):我曾經(jīng)把顧景舟一生的成就造化,概括成這樣幾句話:他和他的同道們,把舉世獨(dú)絕的紫砂手工藝,提煉成一種地道的中國功夫;其傳承、創(chuàng)新的千姿百態(tài)的紫砂造型,莫不是地道的中國表情;壺上詩書畫印、博大精深;壺中乾坤朗朗、風(fēng)骨清奇,盡是地道的中國智慧;由一把紫砂茗壺傳遞的茶文化以及閑適心情,更是傳遞出一種地道的中國生活。

讀書:日本書法界、陶藝界曾數(shù)次派團(tuán)來宜興訪顧景舟,他們敬重顧老是真正的大師,并認(rèn)為紫砂藝術(shù)的源頭在中國,高峰亦仍然在中國。顧景舟生前曾自信地說過,中國的紫砂工藝,一百年后看他。顧老在紫砂藝術(shù)史上的地位,該如何來形容?

徐風(fēng):縱觀紫砂歷史,在每一個歷史轉(zhuǎn)折上都站著一個人,比如說開始的供春,他不是一個有地位的文化人,他只是一個書童,而不是作為歷史上的一個文人出現(xiàn)的。他跟著主人吳頤山看到老和尚做東西,是靠著自己的天分做了一個東西,不經(jīng)意中成為了紫砂的鼻祖。所以說,他既不是當(dāng)時名冠一時的文士,也不能稱是貫穿一代的承前啟后的大師。

之后的時大彬,也不是一個文人,他是與松江、太倉、常熟一帶的很多文人接觸之后,將文人的氣息融入他的茶器,而成為當(dāng)時承前啟后的宗師。再下來就是陳鳴遠(yuǎn),他的作品可以與三代古器相并列,但是后人有爭議,是不是都是他做的?他只是一個在上袁村受過鄉(xiāng)村私塾教育的人,并沒有受過很高的教育,而且作品數(shù)量那么多,他怎么會有這種開闊的眼界和絕技?

包括顧景舟,到了晚年,他對陳鳴遠(yuǎn)一方面很佩服,一方面也有質(zhì)疑。他為什么會做那么多?是不是有我們今天所說的工作室?我們可以推想:他的東西很多也是文人參與的?到陳曼生和楊彭年,前者是個縣官,是個文人,但不會做茶壺,后者在壺手上的成就只能稱得上中上,并不是翹楚,但是由于他和文人合作,同前者合作,故有這么八個字:“壺因字貴,字在壺傳”,他的作品都不是獨(dú)立完成的。而邵大亨功夫卓絕,性情狷介,不和文人合作,他的壺上沒有一個字或一朵花、一根竹葉,他是獨(dú)自完成的。他認(rèn)為紫砂壺素面素心,不需要任何裝飾,也可以成為一個獨(dú)立完整的藝術(shù)世界。

只有到顧景舟,他既是文士又是工匠。所以我說他打通了兩者的隔閡,只有到顧景舟,才將兩者融于一體。他有著較高的文化修養(yǎng)和一顆文人士子之心,并且又有超出一般工匠的獨(dú)絕工藝,實際上是一種融合。顧景舟對于紫砂的貢獻(xiàn),首先是他將中國傳統(tǒng)文化的精髓融入了紫砂,讓文化注入泥土,獲得靈魂;他開創(chuàng)了文化茶具,使古老的紫砂在傳承古人的基礎(chǔ)上有了當(dāng)代的面貌。有人說,顧景舟一生創(chuàng)作不多,都是做古人的東西。這句話本來就是一句外行話,我在沒有對他進(jìn)行研究之前也曾這樣認(rèn)為。其實,顧景舟是把臨、創(chuàng)、變?nèi)呷诤显诹艘黄稹K牡袅斯湃说拿。褪且环N創(chuàng)新,古人的石瓢經(jīng)他手,就是景舟石瓢,融入了文化的氣質(zhì),使其具有了當(dāng)代的面貌。包括僧帽、石瓢、德鐘在內(nèi)的一系列傳統(tǒng)的紫砂產(chǎn)品,到了他的手里,在器型、氣質(zhì)、工藝上都有了很大的改進(jìn)和變化,融入了他自己的理念。

讀書:顧景舟的藝術(shù)聲譽(yù)為世人所公認(rèn),而您在這本傳記中,指出了顧景舟對中國紫砂工藝的另一大貢獻(xiàn),而這一點卻不大為世人所知。顧老在“文革”結(jié)束后不久,即苦心思索中國紫砂工藝的價值長期以來被嚴(yán)重低估的問題,并以他的個人力量,積極推動紫砂工藝品向海外的推介。紫砂藝術(shù)在海外的聲譽(yù)日隆,與顧老等一批老藝人當(dāng)年的傾力奉獻(xiàn)推動是分不開的。您在這本傳記中,對中國的紫砂史進(jìn)行了獨(dú)到的梳理與分析,對民國紫砂及新中國紫砂的生存、挫折、發(fā)展?fàn)顩r,尤見詳述;對“文革紫砂”和改革開放以來的紫砂風(fēng)潮,均有犀利剖析。這些思考與史料的整理,主要還是通過您多年的口述訪談而得到線索的嗎?

徐風(fēng):是的,是根據(jù)大量的采訪、甄別、探究所得出的結(jié)論。一把紫砂壺背后,鏈接著江南的文化史、器物史、手藝史、風(fēng)情史。要找出它們之間的內(nèi)在關(guān)系,這也是寫作該書的一個責(zé)任。

顧景舟的一大貢獻(xiàn),是用畢生精力維護(hù)了中國傳統(tǒng)手工藝的尊嚴(yán)。靠什么去維護(hù)呢?靠優(yōu)秀的傳統(tǒng)文化,靠老祖宗傳下來的文化智慧,這些都是手藝的根基。在他這里,手工藝并不是作為遺物存在的,它本身就是活著的傳統(tǒng),是發(fā)展的,也是千變?nèi)f化的。中國傳統(tǒng)文化的高境是“天人合一”,顧景舟的作品,就是從知行合一邁向天人合一的典范。

顧景舟最可貴的,就是一絲不茍的大國工匠精神,還有文士風(fēng)骨

讀書:顧景舟除了藝術(shù)造詣深湛,更兼為人處世風(fēng)骨卓拔。您在書中講述,1983年全國首屆工藝美術(shù)家(大師)評選,省里有主持評審的權(quán)貴向紫砂廠索取兩把顧景舟的壺,不然就不給評。顧景舟斷然拒絕交易,寧折不彎,結(jié)果這第一屆中國工藝美術(shù)大師評選,紫砂之都宜興竟然沒有一位大師獲評。又曾經(jīng)有一位友人請顧景舟為某某領(lǐng)導(dǎo)制作一把壺,但他看不慣這位領(lǐng)導(dǎo)的做派,不愿向權(quán)貴低頭,始終拖延不做壺,這把壺被他放在套缸里十九年,直到顧老去世后,家人才發(fā)現(xiàn)這把壺,壺上也沒有顧老的底款。您覺得,顧老的個性與風(fēng)骨,對當(dāng)下的中國藝術(shù)界有何啟示?

徐風(fēng):顧景舟最可貴的,就是一絲不茍的大國工匠精神,還有文士風(fēng)骨,這是要有思想支撐的。今天的我們,在紀(jì)念顧景舟的時候,有必要重新審視培育顧景舟成長的這片古老土地。博大精深的江南文化,千百年來,其脈浩大,其果碩碩;行至當(dāng)下,水遠(yuǎn)山長。但是,它的脈象與品質(zhì),時被精神霧霾侵蝕,其間多少歧義,多少蛻變,多少新生,多少希冀,時下的人們,或許應(yīng)當(dāng)捫心自問。紫砂風(fēng)流,正值盛世。但是,下一個百年,我們還能再出一個顧景舟嗎?

或者說,今天我們腳下的土地,還是培育顧景舟的那塊土地嗎?這也是我今后要探究的方向。

讀書:寫作顧景舟傳記,對您最大的挑戰(zhàn)與收獲是什么?

徐風(fēng):這些年來,“傳記”的名聲并不是很好,很多“傳記”飽受詬病。而顧景舟這個人物,在紫砂界、收藏界是家喻戶曉的。我覺得作家不能完全靠資料來寫作,而是要靠積累,思想積累、生活積累和藝術(shù)積累,而不僅僅是資料積累。收集到的資料是素材,如何消化、沉淀、取舍更為重要。當(dāng)我聽完了所有的采訪錄音,做了大量的筆記以后,我感覺到像顧景舟這種人物,用什么筆調(diào)來寫他,非常重要。開頭的五千字,我寫了半個月。我要尋找一種符合顧景舟的基調(diào)的語言。顧景舟雖然已經(jīng)過世,但是采訪閱讀了大量資料后,我要設(shè)計一個顧景舟式的心跳,語言要切合顧景舟式的“肌理”,貼合他的呼吸。到后來我覺得這種筆調(diào)應(yīng)該和他這種“布衣”的基調(diào)是相吻合的。在形式上,我試圖將各種文體打通,摒棄陳舊的“報告文學(xué)”寫法,后面寫起來就比較順利。

要說收獲,當(dāng)然有很多。于我而言,最大的收獲莫過于用近三年時間向一位百年巨匠致敬,而他的風(fēng)骨和精神,將影響我的一生。

讀書:這些年來您立足宜興,專注于紫砂藝術(shù)的發(fā)掘與相關(guān)創(chuàng)作,繼這本大師傳記之后,您還會繼續(xù)耕耘于宜興紫砂這塊文化“富礦”嗎?

徐風(fēng):寫完《顧景舟傳》后,我輕易不會再寫非虛構(gòu)類的紫砂文本和傳記類的東西了。這有兩個原因,首先,寫完《顧景舟傳》后,我確實有一種“黃山歸來不看岳”的感覺。第二,作為一個作家,藝術(shù)追求上有著多樣性,一直用一種傳記式的非虛構(gòu)類的東西來寫,如果不是傳記的材料特別扎實,你就會拘泥于傳主本身生活的局限、精神的局限,從而無法展開作品的精神維度、視野寬度、思想深度。

讀書:1993年,顧景舟曾率團(tuán)訪問過一次臺灣,受到熱烈歡迎,被譽(yù)為壺藝泰斗、一代宗師,一周內(nèi)想請他鑒定的紫砂壺竟有三千多把。今年您也曾去臺灣參加過紀(jì)念顧景舟誕辰一百周年的活動。請問您的最大感受是?

徐風(fēng):臺灣的壺迷和收藏家非常敬重顧景舟。相關(guān)的情節(jié),在《顧景舟傳》里有詳細(xì)的描述。顧景舟百年誕辰前夕,我隨紫砂代表團(tuán)前往臺灣參加“景舟百年紀(jì)念音樂會”,受到主辦方和臺灣壺迷、收藏家的熱烈歡迎。那次紀(jì)念音樂會非常隆重,臺灣社會名流云集,國民黨中央副主席等高級官員都出席大會。《布衣壺宗——顧景舟傳》一書在會上簽贈,一時洛陽紙貴,許多朋友從四面八方趕來,可謂一書難求。其中有一位徐建先生,當(dāng)年他作為臺灣“海基會”官員,曾接待過顧景舟一行。這次聽說大陸紫砂代表團(tuán)來臺灣,他不顧剛剛動完手術(shù)尚在康復(fù)之中,在兒子的攙扶下,從臺北趕到彰化來跟我們見面。還有一些已經(jīng)不再從事紫砂收藏的朋友,聽說顧景舟的徒弟、學(xué)生,還有《顧景舟傳》的作者來了,也紛紛趕來與我們見面,場面相當(dāng)感人。臺灣主流媒體也以較大篇幅報道了活動的盛況。雖然顧景舟去世二十年了,但臺灣朋友還在懷念他,是因為他的高尚情操與壺品的完美結(jié)合,是他的布衣風(fēng)范和文士風(fēng)骨。臺灣收藏家黃鎮(zhèn)雄這樣說:只要把顧先生的壺放在面前,你就會想起四個字:弘道養(yǎng)正,知道了什么是法度,什么是精湛,什么是大默如雷。

(本文圖片均由《布衣壺宗——顧景舟傳》作者徐風(fēng)獨(dú)家提供)