中國作家網>> 訪談 >> 作家訪談 >> 正文

家山與天命:詩人在異鄉

http://www.donkey-robot.com 2015年10月10日10:08 來源:新京報 ■ 人物名片

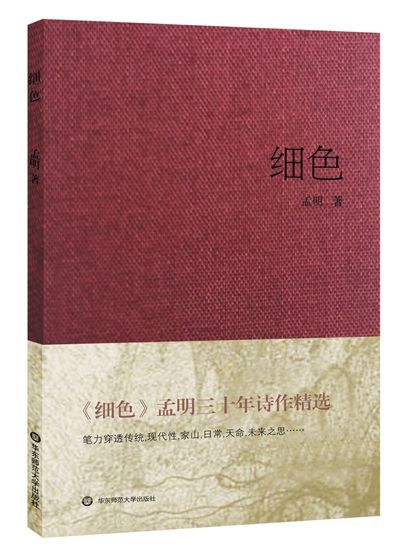

■ 人物名片  細色

細色 旅法詩人、翻譯家孟明。

旅法詩人、翻譯家孟明。帶著三十年精選詩集《細色》,詩人孟明如劇場中人,來到人們眼前,又很快抽身離去。5月在北京,6月在上海,出版方組織、舉辦了兩場新書分享會,他談得極少,現場主要是讀詩。趁這個機會,孟明回到故鄉海南省親。結束這一切后,他復歸歐洲,8月聯系他時,已在西班牙、法國游走。

歸來仍是客。孟明的名聲更多來自翻譯:他譯介詩人保羅·策蘭,其譯作被認為將策蘭的詩歌精神在漢語語境中予以完整呈現;他翻譯尼采著作,尼采詩集《狄俄尼索斯頌歌》“中譯本前言”竟多達115頁,譯介甚至影響了他對詩人本身的看法。“在我看來,詩人的最高涵養是尼采說的詩與思的集大成者。”孟明說。尤其值得一提的是,正是在這篇前言中,他再次提出“語言就是我們的故鄉”。

作為第三代詩人中的一位,孟明和許多人一樣,去國離鄉,成為一位“隱居”詩人。在寫作中,他常提及“天命”——那一種與時代、個體緊密勾連的不可言傳的命運,但要談論作為一個詩人的自己的“天命”,他覺得“困難且不妥當”。在此背景下,漢語或者說母語,為孟明提供了精神的庇佑,即使長年身在異鄉,精神亦有著落,時間不至于白白流逝,進而避免布羅茨基所說的“流亡的平庸”。

“我在異鄉有這樣的感受,仿佛是一種宿命,一個好的詩人,不管在何處,遠離故土,他必定總要回過身去抓那撇棄的‘母語之舟’,不是‘母語’這個被人掛在嘴上的輕浮概念,而是其中本質的東西——家山之物。抓不住,就什么也別寫了。”孟明說。

人人都是異鄉人,傳統日漸瓦解、身心輕易分離的時代,我們應如何自處?孟明呈示了自己的選擇。采寫/新京報記者 吳亞順

重返故鄉

“老實說,這次我麻木了”

孟明1955年生于海南島崖縣(今三亞市)。小時候,他讀到父親的一本案頭書,即郭沫若1962年點校的《崖州志》,書中稱崖州有“鄒魯之風”,不得甚解,腦海里卻留下了深刻印象。

原來,這里從唐代起就成為貶逐忠良的流放地,孟明還記得唐朝詩人李德裕的詩句“一去一萬里,千之千不還。崖州在何處,生度鬼門關。”后來北上求學,他一直跟朋友說自己是從“鬼門關”出來的。

讀中學時,孟明面對的是一個禁書年代,“只有魯迅讀得最多,我幾乎翻遍了魯迅的所有著作;我至今對魯迅的偏愛,興許就是那時來的”。他尋覓到一本錢春綺翻譯的德國詩人海涅的詩集,愛不釋手,“至今還記得不知哪首詩里寫到陽光下海面那‘一大片黃金’”。正是錢春綺譯介的海涅,把孟明引向了現代詩。《愛情故事》一詩就是1987年在海涅的影子下寫成的。

直到孟明上高中,三亞還是一個破敗的小鎮,鎮上居民不多,除了老碼頭一帶幾幢磚瓦大宅和日軍戰后留下的頗為別致的日式吊腳樓,民居多是泥墻茅草房和簡陋的木棚屋。但是,他感覺,那里的海岸、沙丘、蘆葦、田疇甚至荒草,在荒涼之中莫不透出熱帶寧靜的自然之光。這當然是如今回望的感受。多年后,三亞已建成高樓林立的地級市,房價駭人,以旅游業聞名,國內外游客趨之若鶩。幼時,孟明被送到舅父家,那里家家都去孔廟挑水,如今,人們用上了自來水,井已棄用,孔廟煥然一新,香火興盛,成了一個供人參觀的商業景點。對于一個浪子來說,故鄉的記憶被改寫、更新,甚而基因再造。今年6月,借新書分享會的契機,孟明回鄉省親,走在到處高高聳立的鋼筋混凝土之間,沒有慣常所見的“日新月異、蓬勃發展”的驚嘆,而是越來越默然,他坦承:“老實說,這次我麻木了。”

新書中,一首題為《楓木鞘花》的詩寫道:“一切都在融化,吹蝕;時代/高聳著,吹蝕的生命,/夷平,而后高聳,更高的重迭猥閌的時代,/單調而乏味,但高聳……”孟明所見,正是這樣一番景象。他擔心,家鄉人會在現實中“越來越麻木”。

“我在外游學多年,每次重返故鄉,面對新的世態炎涼,尤其在如今人們對小康盛世的嘖嘖頌揚聲中,總有一種他人難以體味的失落感。我知道,當一個人的故鄉成為記憶,或記憶成為故鄉,也就意味著地平線上家山之物已蕩然無存。”孟明對記者說。

以詩見證

從青春無畏到道路迷茫

1973年,孟明剛中學畢業,接到“上山下鄉通知書”。他成了一名知青。就個人經歷來說,孟明覺得“沒有什么可抱怨和后悔”,但清楚記得,下放到一個農場沒幾天,縣里派來的領隊干部就當著全體知青的面,命令他把隨身帶來的幾本書扔到茅坑里去。孟明拒絕了,因此成為“一個思想有問題的人”。

當年,孟明寫了一首《夢》,末尾是:“死亡也像稻花,/白中帶紫,我們曾經采擷,以——/無畏的青春和對苦難的無知。”稍加修改后,他收進了新書。“這首憂郁的小詩,可以說是我知青年代的遺物,也是一個見證。”

回城后,孟明得到政府的招工安排,當了一名碼頭工人。他從小最恨當碼頭工,“一種最臟最苦的苦力活,連起碼的勞動保障都沒有”,但在當時情況下,不得不硬著頭皮上,這份工作前后持續了約兩年時間。他至今記得那一種感覺——在深暗的貨輪艙內裝卸含劇毒的“六六粉”一類農藥時,飛揚的塵灰嗆入肺腑,似乎馬上就要窒息死去。

時代移山偉力,突然終結了這一切。1977年,恢復高考,孟明考入廣州外國語學院。1984年,又就讀于中國社科院研究生院,獲得碩士學位。之后,在社科院外文所擔任助理研究員。對于孟明個人,這可以說是一段學院式的平靜生活,但從整個社會來看,這是1949年以來思想最為活躍的時期,西方學術著作如潮水涌進中國,形成“文化大爆炸”的局面。彼時,詩歌成為集體性的狂歡,“第三代詩人”正在崛起,于堅、韓東、徐敬亞等為人矚目,孟明則志在理論研究,與詩人團體沒有太多來往。1989年孟明遠赴巴黎求學。

此后,寫詩成為沉重的負擔,“需要克服自由人的失敗、母語的困境、政治概念的直接投射等多層因素才能調整”。最初幾年,孟明的詩歌寫作不經意就會流露某種“歷史傷悲感”。他1993年寫的《我們總是這么說》頗為典型,其中說:“你會寫下很多東西,因為/記憶是個永遠的擅入者。/它,總是以灰暗的方式到來/令你驚慌……”

母語傳統

看那些“在語言中尋找祖國的人”

上世紀七八十年代,孟明先后研讀法語專業、法國語言文學專業。2003年至2005年,近五十歲的他,又在巴黎耶穌會神學院學習了拉丁文和古希臘文。外語為閱讀提供了便利,同時也帶來思想上的參照。

這不只是語言使用的問題,對于身在異國的詩人來說,它尤其突顯了寫作的困境:如何使用母語?怎么處理與個人血脈相連的傳統與記憶?有的詩人改頭換面,甚至努力“換血”,有的游走于中西文化之間,有的則持守著漢語本身的精神氣質。

詩人張棗1986年出國,常年旅居德國,夜里喜歡一個人坐在陽臺喝酒。他多次向孟明透露寫作上的危機。也曾回國教書,在孟明眼中,那時,無論生活和寫作,張棗似乎都還無著落感。中西詩意之間,不斷錘煉、融合,最終,他的詩作被認為是傳統詩歌與現代詩歌的完美結合,“只要想起一生中后悔的事,梅花便落滿了南山”風靡于世。

2010年,張棗去世后,詩人鐘鳴評論道:“他倡導由詩重構‘母語觀’,‘母語是我們的血液,我們寧肯死去也不肯換血’,可以說,自1980年代至今,出國詩人群——就母語寫作而言,獨有張棗一人,越寫越好,其余幾乎‘全軍覆滅’。”

孟明遭遇了同樣的危機,他同樣認為“語言是我們的故鄉”,即使異國他鄉不停奔走,他堅信自己仍然生活在母語這個“故鄉”里。不僅如此,他憂心漢語在延續過程中急劇斷裂的巨大鴻溝,不是縮小,而是日益擴大了。“叢雜、廣博而精妙的漢語古典語文的輝煌廢墟和枯瘦的現代漢語急促的歷史變遷,后者已經進入電腦的技術時代,竟沒有一種經由思想前后銜接的可能,真是前不見古人,后不見來者!”

因此,孟明既用漢語努力尋找、書寫家山,試圖理解天命,又在語言層面做出積極嘗試,如加入《周易》等內容,以銜接古典與現代漢語。盡管在詩中寫到“而我們將痛苦地懷疑/那個在語言中尋找祖國的人”,孟明仍然沒有忘記強調——

“母語‘故鄉’的振興,也許詩歌是一種可能。”

當身邊的一切都是學來的東西,不是你本己之有;沒有本己,沒有出自你血緣的家山之物,異鄉就是徹頭徹尾的異鄉。這種異鄉里潛藏一種危險,當它變得漫長,長到你駕馭不住,那就是布羅茨基講的“流亡的平庸”了。

■ 對話

沒有天命是非常糟糕的事情

新京報:在詩中,你寫道,“不懂家山,就不懂天命”。對于你自己,家山與天命是怎樣的關系?

孟明:家山是安葬的東西,也是記憶之物:傳統,歷史,遺產。家山成為基礎和承托文明的座架,此種基礎是要學習才能掌握的。“不懂家山,就不懂天命”,這句話出現在一首小詩里,它隱含了外婆生前傳遞給我的東西,也是《細色》這本詩集中最重的分量,和她一起葬在我家鄉的墳山。

你問家山和天命是什么關系。天命,這個詞似乎不好懂。記得《中庸》開篇第一句講“天命之謂性”,這就是一個前提。“天命”這個詞今天聽起來相當的沉重,仿佛是某種支配人的東西。古人說天命,指的是一個人的造就,也就是自然造化賦予人的東西,所以稱為“性”。“性”,性格,性情,秉性,天性,說不定也包含了“身家性命”。天命之謂性,朱熹解釋說“性”就是造就一切事物的“理”。按“天命”這個詞的古老含義,我們可以這樣講:一個人透過天命成其所是。可是按常人的看法,天命這回事很難去言說的,是不可預測的,所以天命大抵也屬于隱微之物的范疇,令人畏懼。

人對天命的畏懼,也因為天命有好有壞。比如人常講,這人命好,那人命不好。但是在一個人的生活中,或者一個民族在其歷史進程中,沒有天命則是非常糟糕的事情。沒有天命可能就意味著沒有未來,就像一個人被遺棄了,存在的處所一片空白,沒人理你,人僅僅在時間中流逝,只有時間,沒有歷史,也沒有著落。如果天命首先給人的是憂思,迫使人去思慮它,那么對天命的思慮,說到底不過是想看見天命罷了,去會見它,把握它。所以,人與天命相遇其實是與天命赴約,兩廂情愿。我這個人陷入生活逆境時,偶也害怕天命,擔心不好的東西落到自己頭上。其實,人規避天命中不好的東西,最好的辦法是盡量避免自己的存在變得平庸。

天命藏而不露。人不是憑空就能知天命的。家山即傳統,老話說“學而時習之”。今天一切從新,記憶塌陷了。在這樣的時代,一個民族找不到自己的天命,至少詩人可以通過重建記憶來模仿天命。

詩集中有一首長詩,標題就叫《天命》,是我漂泊在外多年之后,回到故鄉做清明祭祀時寫的。在這首詩里,我寫我的故鄉小鎮,寫那些已逝去或者正在消逝的東西,包括記憶的場所、城墻、土神、山社以及當地人的軼事,那些曾經造就我童年生活的東西。就好像我是一個回來的人,試圖尋找家山并理解一種天命。

新京報:說到天命,總讓我想起墓志銘——這一種奇怪的聯想。我的問題是,如果寫自己的墓志銘,你會寫些什么?

孟明:我不會給自己寫墓志銘。假若只是一個提問,需要答復,我會說:“本人長臥于此,但最好到別處去訪問他。”

不立足于母語的根基,寫一千行也是空的

新京報:對于漢語傳統,詩人張棗的寫作頗為典型。你說他是一位“真正的”詩人,為什么?對你有何影響?

孟明:一個“真正的詩人”,這個說法在我看來遠勝于一切“偉大”“杰出”的形容詞。張棗是個寫詩極為苛求的人,不到火候不輕易出手,出手則多為佳作。而且,張棗對人們所說的現代性有一種緊張感,他寧可到感性的事物里尋找,譬如到古老的東方經驗里尋找。他有這種洞察力,他在異鄉寫作能駕輕就熟地賦予他的詞語以一種少有的置換功能,母語之物往往占上風,所以他的詩沒有那種玩現代性詞語的干巴巴的毛病。我欣賞張棗,是因為我們有同感,而且知道寫詩的人有一個命運攸關的立足點;沒有這個立足點,寫一千行也是空的。這個立足點就是母語的根基。張棗從一開始就站在這個立足點上,從未離開。他早期寫梅花,寫楚王夢雨,后來寫馬勒,寫跟茨維塔耶娃對話。后來的一些詩是他到國外后寫的,看似異國題材,可是你認真讀一讀,譬如《跟茨維塔耶娃對話》這首長詩,開篇就說“我向你兜售一只繡花荷包”;接下來,他的詞語依然堅持人們鄙棄的“老調調”:“我天天夢見萬古愁。白云悠悠,瑪琳娜……”多么清新啊,在異鄉,有這種調式!我敢肯定,這是一種復調,在家山和異國之間,在新舊之間;新就是舊,舊就是新。

我和他同在異鄉,他在德國,我在法國,當中隔著兩條河,一條是波德萊爾的塞納河,一條是荷爾德林的萊茵河。張棗喜歡波德萊爾的詩句“回憶的母親,情人中的情人”,而我偏愛荷爾德林那句“并非無用地虛構了頌歌就為古者響起”。古者是需要認真對待的,尤其在思想貧乏的時代。當我讀到張棗詩中那句“我們的睫毛,為何在異鄉跳躍?”我就明白了我們共同的困境,因為“母語之舟撇棄在汪洋的邊界”。這種處境,我不喜歡用“流亡”或“精神流亡”這個詞語來形容,但我知道詩人骨子里“精神貴族”這個東西是抹不掉的,不寫則罷,只要你用漢語寫作,不管云游何方,母語這個高貴的東西總是牽扯著你,不僅在筆尖處,而且在血管里,所以我時時有“悼良會之永絕兮,哀一逝而異鄉”的感受。

當身邊的一切都是學來的東西,不是你本己之有;沒有本己,沒有出自你血緣的家山之物,異鄉就是徹頭徹尾的異鄉。這種異鄉里潛藏一種危險,當它變得漫長,長到你駕馭不住,那就是布羅茨基講的“流亡的平庸”了。我常常聽人說,文化換血可以造就一個偉大詩人,這個想法純粹是自欺欺人。我在異鄉有這樣的感受,仿佛是一種宿命,一個好的詩人,不管在何處,遠離故土,他必定總要回過身去抓那撇棄的“母語之舟”,不是“母語”這個被人掛在嘴上的輕浮概念,而是其中本質的東西——家山之物。抓不住,就什么也別寫了。

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室