中國作家網>> 訪談 >> 作家訪談 >> 正文

作家阿乙:我看見死神對我的逼近

http://www.donkey-robot.com 2015年09月22日10:49 來源:第一財經網站

因為大量服用激素,阿乙比過去那個長發、瘦削的自己胖了30斤

因為大量服用激素,阿乙比過去那個長發、瘦削的自己胖了30斤說起自己大病前癲狂而殉道般的寫作狀態,阿乙會笑著用“瘋子”、“失敗”、“不幸”這樣的字眼。

2014年11月,在一部小說寫到近十萬字時,焦慮感讓阿乙失眠。他常從深夜夢中驚醒,恍惚地抓起筆就開始寫,“誤認為能在夢里面解決寫作的難題”。對寫作極端而徹底的投入,換來的是身體的崩潰,“寫到一半的時候,沒辦法收場,住進了醫院,得了一種名叫慢性進行性免疫系統的病。”住院時,醫生一度懷疑他是肺癌,為了繼續完成小說,他甚至還悲壯地帶了電腦去,卻因身體實在支撐不住而放棄。

“我記得我用紅牛、茶葉、咖啡、洋酒、白酒、香煙、檳榔這些來刺激自己的大腦。試圖使自己獲得某種亢奮的能力。”在接受第一財經專訪時,劫后余生的阿乙說:對于過去,他很怕再回去。

現在的阿乙,比過去那個長發、瘦削的自己胖30斤。說起話來,浮腫的雙手會止不住地輕微發抖,這是大量服用激素的副作用。“好像我非常放縱地讓自己成為一個大腹便便、腦滿腸肥的人。實際是,當時我采取了失敗的方式導致這樣的局面,比如寫作24個小時,20小時在焦慮,整個人處在一種非常不幸的狀態,拿生命不當一回事。你看我現在這個狀態,用醫院的順口溜說就是"滿月臉",臉如滿月,肥胖,肚子跟孕婦一樣,腿瘦瘦的,水牛背,還有骨質疏松。”

住院時,他躺在醫院的4號床,眼見著3號床的病人連接去世。他看到他們瀕死前的無助、孤獨與痛苦,“就只有你跟死神糾纏,沒有任何人能幫助你。人必須對自己負責,自己把一些事情扛下來,不要依賴別人,這是我基本的想法。”

他是一個容易羞慚的人。手術之后提著一個桶,里面裝滿自己血漿的情景,每天纏著繃帶在醫院上廁所的艱難,都讓他覺得自己的身體不能再勝任寫作。但休養兩個月后,“賊性難改,還是去寫作了”。只是這一次,他學會了節制,每天要求自己在11點前完成寫作,不論當天寫了兩千字還是八百字,進度是快是慢。

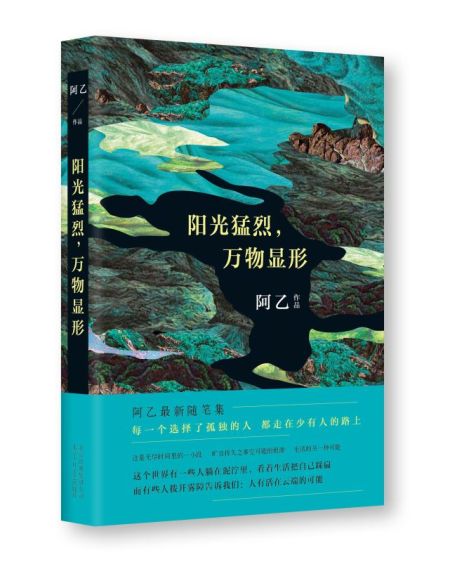

他的新書《陽光猛烈,萬物顯形》就是以這種緩慢、細碎的節奏完成。這本隨筆集收錄了從2011年至今的文字與小敘事,有相當數量是生病后創作的篇章。

阿乙的隨筆更像是他的思想錄,犀利、準確,更冷靜坦誠地貼近內心。他有隨時記筆記的習慣,有時寫在紙上、筆記本上、書的邊角上,有時就記在手機里。《陽光猛烈,萬物顯形》有很多關于他的生活、他閱讀與寫作的感受,某種程度說,這些篇章或長或短的文字,就是通往他小說的秘密途徑。你能從這些凝練的文字里推斷出一位作家思想深處最隱秘的靈感來源,也能看到他在寫作中所經歷的艱難而漫長的文學路。

2010年憑《那晚十點》獲得人民文學獎中篇小說獎之前,阿乙只是一位沉默的外省文學青年。他曾是在父親集權管制下成長的壓抑少年,曾是受八年失戀煎熬的小鎮落寞青年,也曾是鄉村派出所苦悶絕望的警察——這些生活經歷,都是他寫作里的重要景觀與豐富底色。

他通過卡夫卡找到通向寫作之路,又在加繆、昆德拉、福克納和陀思妥耶夫斯基的世界里尋到精神依托之地。《陽光猛烈,萬物顯形》正是對卡夫卡式寫作的踐行,“沒有讀卡夫卡之前,我根本不知道怎么樣去推開文學那扇門。反復閱讀卡夫卡,你就知道寫作是沒有門檻的,他把所有寫作者解放出來,告訴你寫作就是寫日記,不要有什么居心,不要有結構,不要有想法,不要伏筆,就純真面對世界,思考世界,把你的靈感全部化成短篇,有的幾千字,有的幾十個字,每天磨煉這些東西。”

阿乙所有的練筆,繪成了他的兩本隨筆,《寡人》(2011年)和《陽光猛烈,萬物顯形》,“我覺得練筆比正式小說出來的成色和質量好很多,我自己更喜歡。”

“我這條命,或者我這個人,是為了最重要的事情來準備的,過去是為了某個女人,現在是為了文學的事業。”阿乙說,“推動我的是文學史上有所建功立業的虛榮心。這就是我生命中最重要的東西。”

阿乙的新書《陽光猛烈,萬物顯形》收錄了從2011年至今的文字與小敘事,有相當數量是生病后創作的篇章

阿乙的新書《陽光猛烈,萬物顯形》收錄了從2011年至今的文字與小敘事,有相當數量是生病后創作的篇章不想再回到最驚懼的狀態

第一財經:《陽光猛烈,萬物顯形》看起來繁雜瑣碎充滿激情,這本隨筆相比小說,是否更貼近你的內心?

阿乙:這本書包括幾方面內容:對我最熱愛的作家(很多已經去世)作品的解讀;對個人經驗中最富刺激的事的記錄,有些像是從火災現場搶救一些財產出來;對夢的記錄;對一些他人事情的描摹;對自己所處的環境、世界的一種思考;對未完成小說的處理。

這些可以歸攏稱為細節,最開始的書名叫《底細》。相比小說,它的功利心很小,也表現得更坦白。

第一財經:你總會在寫作中描述到死神,時刻不忘記警醒人會死這一現實。《男女關系》的短篇中,“我看見死神跟了進去。”在《等待》的短文中,“穿著呢子料制服的死神走進來,摘下手套,坐在空蕩蕩的最后一排,一言不發地端詳著他。”你在病榻上也直面過隔壁病人的死亡,你對于死亡的態度是宿命的、恐懼的還是平靜的?

阿乙:《男女關系》寫得很早,死亡距離我還很遠,只是一種故作風雅,奢談。《等待》寫的是一個場景,我當時在參加《世界文學》雜志社的60周年慶典,劇場上,優雅的譯者孫仲旭(我最尊敬的人之一,會多國語言)在彈琴,在朗誦,用原文,也用中文。我很尊敬他們,然而我還是回頭看了一眼出口處,看死神是否進來了。一年前,孫仲旭過世,生前他一年讀書65本,尤其讓人難過。

我在思考死神,是因為看見它著實無理。我看見它對我父親以及對我的逼近。這種陰影難以擺脫,就像是真的影子,甩不掉。我靠吃一種叫賽樂特的藥才擺脫了它對我的騷擾。只要不喝咖啡和普洱茶,似乎也會好點。我真的不想回到最驚懼的狀態里。現在因為生活作息規律,好了很多。

第一財經:你平時看電影、看書都是為了有效地攝取營養,“全身心充滿焦慮”。這種焦慮來自于哪里?

阿乙:性格的焦慮。可能還是一種心理上的疾病,是一種對浪費時間的害怕。在過去是害怕來自父親的指責。這些年過去,他早就老了,巴不得我過無憂無慮的日子,但這種害怕仍然存在。我不知道有誰會具體指責我,又覺得人人會指責我——你今天似乎不努力了啊。

我感覺在很小時,這種訓斥——不要浪費時間,就被注射進我的身體內,從此再也擺脫不了。我有時會想起《國際象棋的故事》。上次有人說,說得難聽點,你是被寫作綁架了。他說得很有道理,但又沒道理。我的情況很復雜,理想和貪婪,以及性格上的毛病摻雜在一起了,很難一時拆分。

“我寫不出英雄,所以我詛咒他們,輕視了他們”

第一財經:你筆下的愛情,從未被信任,甚至從未發生。在新書中,你本來有一段關于愛情的自白書,卻被你刪掉了。你對愛情的思考是怎樣的?

阿乙:過去只是為自己尋找一個庇護所,讓自己躲在失戀的帳篷里獲得一種躲開別人的機會。年輕時總是感覺自己在吃虧,耿耿于懷。現在覺得,50%發生在這世上的愛情,是無聊而丑陋,是一種廢話的重復,毫無意義的情感綁架。有時愛情讓人如此厭惡,是一種無所事事,自以為是的意義。

第一財經:縣城經驗、警察經歷是你小說的源泉,現在你已經適應并觀察大城市的生存狀態。你之前說到今天中國人的狀態,用了兩個詞:犬儒與麻木。這個浮躁的時代讓創作者絕望嗎?

阿乙:我常常口無遮攔,很慚愧自己有時說了那么多空洞的東西,有些自己還沒搞懂。之所以這么毫無紀律性,是因為在發表言論上缺乏足夠的能力以及欲望。我在出版時會拒絕很多內容,包括這些不停冒出來的言論。有時我會從我自己里走出來,看著自己坐在沙發上,對著麥克風像魚兒吐泡沫一樣,一直在那里說廢話。

這個時代里沒有什么英雄,英雄都被可能的二次融資以及影響力收買了,都消失于一種似乎是俯身就會成功的淘金潮。我寫他們缺乏能力,但是不代表別人寫不出來。也許有新時代的菲茨杰拉德,就能寫出他們的味道。我寫不出來,所以我詛咒他們,輕視了他們。他們和我過去所認為的于連不太一樣。我很難掌握他們,現在人好難把握。也許這和我對現在的信息處理得不夠成功有關,我和時代脫節太多。

第一財經:你說你更愿意寫英雄的悲劇,怎樣的英雄悲劇會觸動你?

阿乙:我心里有過觸動,想寫一種奮斗者,從極低的起點出來,奮斗到或者說鬼混到一個難以想象的高峰,簡直如做夢,然而就在狂歡之夜,事物坼裂,還未到天明,就已毀滅。我為此想了很久,差不多要動手去寫了。但我想,還是等我足夠老了,等我真的有一天會同情這筆下的人物,才可以使用這一材料。

過去寫作的方式很失敗,像縱欲者

第一財經:過去你是非常瘋狂的寫作方式,精神投入也很徹底。如果不是一場病痛來臨,你會認為過去的寫作方式存在問題嗎?

阿乙:過去就認為存在問題,但人在調整時總是僥幸。人是犯賤的物種。事情講多了,住院,還很光榮,寫作寫住院了,其實很恥辱,因為發現自己不能勝任。過去寫作的方式很失敗,效率差,對自己沒有控制,像縱欲者。我記得我用紅牛、茶葉、咖啡、洋酒、白酒、香煙、檳榔這些來刺激自己的大腦,試圖使自己獲得某種亢奮的能力。戒煙后以為不抽煙就寫不出來了,事實證明并非如此,效果反而更好。抽煙才能寫作,斗酒詩百篇,都是懦弱的借口。

第一財經:從這場大病中,你得到最大的饋贈是什么?

阿乙:最大的饋贈是親人,意識到了親人的重要性。原本自己處于一個和世界割裂的狀態,現在回到生活當中。很多事情過去是阻礙,現在只要你從心里不去抵觸,你會發現它其實也干擾不了你多少,反而是能持續寫作的保障。在過去,我去異地,都會帶電腦,現在都會猶豫,最后放下它,帶過去也只是平添焦躁。

第一財經:回顧過去的作品,你曾說《灰故事》沒有一頁有閱讀價值,《鳥,看見我了》中的十個中短篇,也“只有前兩篇寫得像樣”。你常否定自己過去的作品,包括對你曾經熱愛的作家,也會見異思遷,甚至背叛。這是一種習慣的反省、審慎,還是自我意識、認知的進步?

阿乙:保持一種對更好的可能性的期待。閱讀上背叛前面的作家,是因為有后邊更好的作家來丈量。有時想,加繆和陀思妥耶夫斯基是兩個量級的拳擊選手。如果在一個作家那里呼吸不過來,就容易淪陷于他,成為他的奴隸。很多作家還喜歡擺布讀者,最低級的作家最喜歡擺布他的讀者,天天幻覺自己是上帝,訓斥自己的讀者,這樣的作家如果不早點離開他,心智都不知道被毒害成什么樣。

第一財經:你說,“誰給我沖擊力更大,誰把我弄得絕望我就非常佩服他”。最近有哪些作品給你這樣的感受嗎?作為小說家,你是否也希望給讀者巨大沖擊力,讓他們絕望?

阿乙:這種巨大的力氣在陀思妥耶夫斯基、但丁、普魯斯特、列夫-托爾斯泰、莎士比亞那里有。還有恒心,強大的耐力。這些作家是真的巨人,我缺乏那種巨大的力氣,想都不敢想。我到目前小巧有余,也許就這樣算了。有時候能看見自己一生的成就,也很難過。

第一財經:你還想再寫七八本書,關于未來的寫作,你有什么計劃?

阿乙:我在通過寫短的東西,來等待一個合適的長篇小說的機遇,也許這樣,我的工作任務就全部完成了。

人物檔案

阿乙,原名艾國柱,作家。1976年出生于江西瑞昌,做過警察、體育編輯、文學編輯。曾任《天南》文學雙月刊執行主編、鐵葫蘆圖書公司文學主編。作品有《灰故事》、《鳥看見我了》、《春天在哪里》、《下面,我該做些什么》等。曾獲華語文學傳媒大獎最具潛力新人獎、《人民文學》年度青年作家獎、蒲松齡短篇小說獎,入選“未來大家TOP20”。

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室