中國作家網(wǎng)>> 新聞 >> 各地文訊 >> 抗戰(zhàn)勝利70周年 >> 正文

書寫“真實的野生的奮起”——東北作家群的抗戰(zhàn)文學潮

http://www.donkey-robot.com 2015年09月03日08:43 來源:光明日報 |

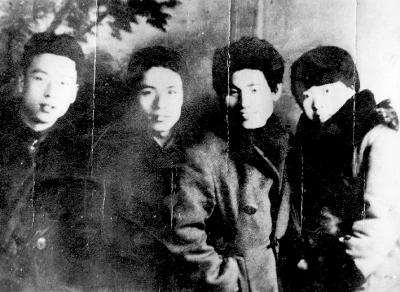

| 1933年至1934年,蕭軍、蕭紅、金劍嘯、白朗、羅烽、舒群、方未艾等進步作家,經(jīng)常在一棟名為“牽牛坊”的俄式木質平房中從事文藝活動。圖中左起為山丁、羅烽、蕭軍、蕭紅,1934年初攝于哈爾濱。資料照片 |

曾經(jīng)“既僻遠又熱鬧的”的小城呼蘭,如今已是哈爾濱市的一個繁華新區(qū)。位于此地的蕭紅故居,不時有游客參觀。潔白的作家塑像佇立在寬大的庭院中,靜候著每一位來訪者。

8月底,在毗鄰的蕭紅紀念館內(nèi),一場“走近蕭紅·重讀《生死場》”的紀念展正緊張籌備。各種版本的《生死場》圖書,各種形式的《生死場》演出資料,都被館里的工作人員精心地收集整理,以待呈現(xiàn)給不久之后到訪的觀眾。

“作 為早期創(chuàng)作的巔峰,《生死場》奠定了蕭紅抗日作家的地位,使她成為上世紀三十年代最引人注目的作家之一。特別是魯迅先生為之作序,胡風撰寫后記,都使這部 小說成為一個體現(xiàn)時代民族精神的經(jīng)典文本。今天我們重讀《生死場》,就是要銘記歷史,珍愛和平,為實現(xiàn)中華民族偉大復興而努力。”蕭紅紀念館館長高維軍的 一席話,道出了這部作品在現(xiàn)代文學史上的重要地位。

1935年12月,《生死場》收入“奴隸叢書”在上海出版。此 前,蕭軍創(chuàng)作的長篇小說《八月的鄉(xiāng)村》,已作為該叢書作品之一先期面世。黑龍江大學文學院教授葉君介紹,這兩部作品反映了東北人民在日寇鐵蹄下的不屈抗 爭,加深了關內(nèi)民眾對淪亡國土上同胞的了解,一問世便引起巨大反響。

魯迅高度評價《生死場》,認為它力透紙背,寫出 了東北人“對于生的堅強,對于死的掙扎”,認為《八月的鄉(xiāng)村》“顯示著中國的一份和全部,現(xiàn)在和未來,死路與活路”。胡風在《生死場》后記中說:“這寫的 只是哈爾濱附近的一個偏辟的村莊,而且是覺醒的最初的階段,然而這里面是真實的受難的中國農(nóng)民,是真實的野生的奮起。”周揚也曾在1936年撰文評價道: “通過《八月的鄉(xiāng)村》和《生死場》,我們第一次在藝術作品中看出了東北民眾抗戰(zhàn)英雄的光景、人民的力量、‘理智的戰(zhàn)術’。”

除“二蕭”之外,在上世紀30年代初的哈爾濱,還活躍著一批用文字記錄歷史、以信念鼓舞民眾的熱血作家。

“牽牛坊”,一棟看起來并不醒目的俄式木質平房,因房前種滿牽牛花而得名。1933年至1934年,這里曾是哈爾濱左翼文化人士聚會的場所,也是中共地下黨活動的秘密聯(lián)絡點。“二蕭”和金劍嘯、白朗、羅烽、舒群、方未艾等進步作家,經(jīng)常在此從事文藝活動。

由于受到日本特務的迫害,這些作家有的被捕入獄,有的被迫離開,后來和“二蕭”一樣,陸續(xù)匯聚于上海。

1935 年春,舒群在上海的亭子間里修改完成創(chuàng)作于獄中的小說《沒有祖國的孩子》,將之發(fā)表于1936年5月號的《文學》雜志,一舉成名。羅烽也在出獄后偕夫人白 朗來到上海,創(chuàng)作了大量反映東北民眾不屈抗爭的文學作品。羅烽于1936年出版了短篇小說集《呼蘭河邊》以及中篇小說集《歸來》,白朗發(fā)表了《伊瓦魯河 畔》,筆端燃起更加明亮的愛國烈焰。

到1935年夏天,上海已漸漸聚集起了一批東北籍作家。1936年9月,上海書店推出《東北作家近集》,內(nèi)收羅烽、宇飛、穆木天、舒群、白朗、塞克、李輝英、黑丁等8人的8部作品,大多反映東北淪陷后人民的生活和反抗。

“九 一八”事變后,陸續(xù)流亡關內(nèi)的東北籍作家第一次以群體的方式亮相上海文壇。這批作家,加上“二蕭”以及年初抵達上海的端木蕻良,讓人們切實感受到東北作家 群在文壇的迅速崛起。此外,留在東北的作家山丁,在長春主編《文藝叢刊》《詩季》等,并出版短篇小說集《山風》,在淪亡國土上繼續(xù)從事革命文藝活動。

這是一群令人尊敬的前輩,他們最早感受到國土淪陷的屈辱與艱辛,并自覺開啟了一項偉岸的事業(yè)。“他們廣泛掀起了一股抗戰(zhàn)文學的潮流,彰顯了作家與抗戰(zhàn)的緊密關系。”葉君這樣評價。

(本報記者 吳娜 張進中 朱偉華 光明網(wǎng)記者 張士英)

網(wǎng)友評論

專 題

網(wǎng)上學術論壇

網(wǎng)上期刊社

博 客

網(wǎng)絡工作室