中國作家網>> 新聞 >> 各地文訊 >> 抗戰勝利70周年 >> 正文

“做一個戰士!”——一代知識分子的“孤島”戰斗

http://www.donkey-robot.com 2015年09月03日08:42 來源:光明日報 |

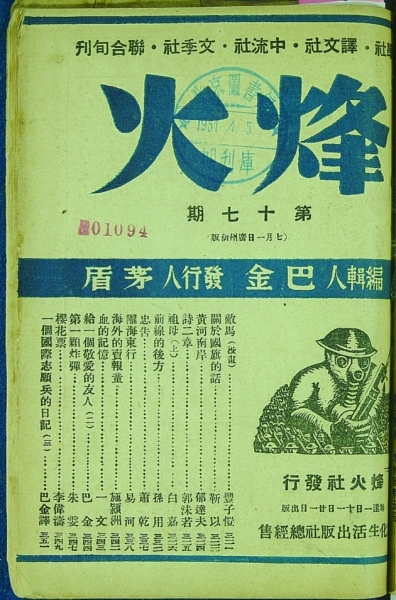

| 1937年創刊的文學刊物《吶喊》刊出兩期后改名《烽火》繼續出版。(上海巴金故居供圖) |

“烈火燒毀年輕的生命,鐵蹄踏上和平的田莊,血腥的風掃蕩繁榮的城市,留下——死,靜寂和凄涼……”

上 海作家趙麗宏深沉、莊嚴地朗誦著巴金的詩《給死者》。這一天是8月13日,上海人民不會忘記的日子。這個夜晚,上海的作家、詩人、朗誦藝術家們聚到一起, 飽含深情地朗誦抗戰期間愛國知識分子的詩文,熱情、高亢的聲音再一次回蕩在上海的上空,訴說著上海這座城市最為悲壯的一幕——

78年前的8月13日,日軍進攻上海,淞滬會戰打響。中國軍人以巨大的犧牲粉碎了日本“三個月滅亡中國”的計劃。然而,上海除租界“孤島”外,還是全部淪陷。

在炮火下求生的作家們,并沒有被打倒。以巴金為代表的文化人,發出振聾發聵的吶喊:“做一個戰士!”

巴金的《無題》這樣寫道:“在這個時代,戰士是最需要的。但是這樣的戰士并不一定要持槍上戰場。他的武器也不一定是槍彈。他的武器還可以是知識、信仰和堅強的意志。他并不一定要流仇敵的血,卻能更有把握地致敵人的死命。”

“1937 年11月上海淪陷后,一部分文藝工作者利用上海租界的特殊環境,在日本侵略勢力的四面包圍中,堅持抗日文學活動,至1941年12月日本偷襲珍珠港日軍侵 入租界止,歷時4年零1個月,稱之為‘孤島文學’。”上海巴金故居常務副館長、巴金研究會常務副會長周立民說,戰爭讓作家們從書房、亭子間、咖啡店中走出 來,走向了戰斗的原野,他們著書、編刊物、寫劇本、翻譯作品,以手中的筆為武器,投身抗日救亡的滾滾洪流中。

在周立民的帶領下,我們尋訪到位于高郵路5弄25號的鄭振鐸寓所。“這里是當年鄭振鐸抗戰時期蟄居之處,他還專門創作了《蟄居散記》講述3年蟄居生活。”周立民指著二樓的一扇窗戶說。

這一帶,梧桐夾道,僻靜幽深。巴金故居就在不遠的武康路上,柯靈舊居位于復興西路。走在路上,周立民向我們講起“孤島”時期這代知識分子的烽火青春。

1937 年“八一三”后,文藝刊物停刊,茅盾約了馮雪峰去找巴金,打算一起集資籌辦創辦《吶喊》這份刊物。茅盾堅持,無論如何不能出現“文藝陣地上一片空白”的情 形,“否則我們這些人一定會被后人唾罵!”出了兩期后,《吶喊》改名《烽火》繼續出版,并在封面上加印了“編輯人茅盾,發行人巴金”字樣。上海淪陷后,茅 盾離開上海,巴金接替他的工作。《烽火》搬到廣州繼續出版,負責人變成了“編輯人巴金,發行人茅盾”。這份小刊物迅速團結起當時文化界眾多重要作家,包括 鄭振鐸、王統照、靳以、蕭乾等人紛紛撰稿控訴日軍暴行,“為前方的忠勇的將士和后方的義憤的民眾盡一點‘吶喊助威’的職責”——

巴 金在《所謂日本空軍的威力》中寫道:“昨天下午日本飛機在南站擲了八個炸彈。死傷的人一共有六七百之多。這是鐵一般的事實,當時染紅了泥土的腥血雖已洗刷 干凈,然而日本軍人的暴行,卻是他的任何巧妙的代言人所不能掩飾的。斷頭裂肢的尸體自然不能復活來給我們訴說慘劇發生的經過,但是他們的血會染在日本的歷 史上,寫成日本史的最可恥的一頁。”

“向前看!這里有炮火,有血,有苦痛,有人類毀滅人類的悲劇;但在這炮火,這 血,這苦痛,這悲劇之中,就有光明和快樂產生,中華民族的自由解放!只有采取獨立自由的中國,就能保障東亞的乃至世界的和平!同胞們,堅決地負起你們自己 解放的任務!”鄭振鐸(署名郭源新)執筆的《站在各自的崗位》這樣寫道。

當硝煙散去,70多年后的我們,看到這些文字,聽到這些故事,依舊心潮澎湃。為了讓人們銘記這些愛國知識分子“以筆作槍”的不屈奮斗,由上海市作家協會、巴金故居共同舉辦的“火——巴金的抗戰歲月”圖片文獻展7月底到8月初在上海圖書館展出。

看過展覽,一位署名“廣元”的90后觀眾在留言簿寫下:“巴金的筆為90后的我,注入一股力量,這種力量非文學不能。”

“那 一代知識分子攜手團結,奮力吶喊,形成中國文化界抗戰的強大力量!”8月13日這天,茅盾的內侄女、中國作家協會會員孔明珠同樣參加了中國作家抗戰詩文朗 誦會。朗誦會上,孔明珠深情朗誦了茅盾的《白楊禮贊》。在她看來,傳承這種燃燒的激情和不滅的意志,就是對抗戰勝利最好的紀念。

(本報記者 方莉 顏維琦 曹繼軍)

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室