同時有兩本傳記出版,這位詩人為什么值得如此紀念?

五四以降,在新文學錚錚作響的言說機器中,語言被發明為一種可疑的癥候。生物學式的救亡圖存的修辭術,壓倒那些希望以語言的反復折射,玉成某種純粹如水晶的“絕對詩”的學院修辭術。后者被視為頹廢且孤芳自賞的室內文學,以技術遮掩母題,然而前者,往往卻也用繪制在瓦楞紙上的布景,取代真切存在于歷史空間之中的室外,用母題蓋過技術。在1940年代之前,技術與母題之間就已存在著某種參差。隨著七七事變全面抗日戰爭的爆發,在新詩領域,為時事而作的民族性的大合唱流行起來,構成所謂“國防文學”之一隅。即使如艾青、何其芳、卞之琳之類既已成名的詩人也不能免俗,他們的詞藻經由宏大母題的淘洗,如同用舊的橡皮筋般失去了彈性。

在此一背景之下,詩人穆旦(原名:查良錚)的寫作卻顯示出不一樣的圖景,它既合流于時代,又始終保持著陌異的現代感性。對于這一獨特感受力的由來,王佐良在那篇對后世穆旦研究影響頗深的《一個中國詩人》中論述道,“現代中國作家所遭遇的困難主要是表達方式的選擇。舊的文體是廢棄了,但是它的詞藻卻逃了過來壓在新的作品之上。穆旦的勝利卻在他對于古代經典的徹底的無知”。事實是否真如王佐良所認定的,穆旦詩歌的現代性,意味著某種與古典文學的徹底斷裂?而由穆旦這一范例出發,我們亦可以進一步發問,在民國現代主義詩歌經典化過程中,技術與母題之間的張力,是否仍在延續?

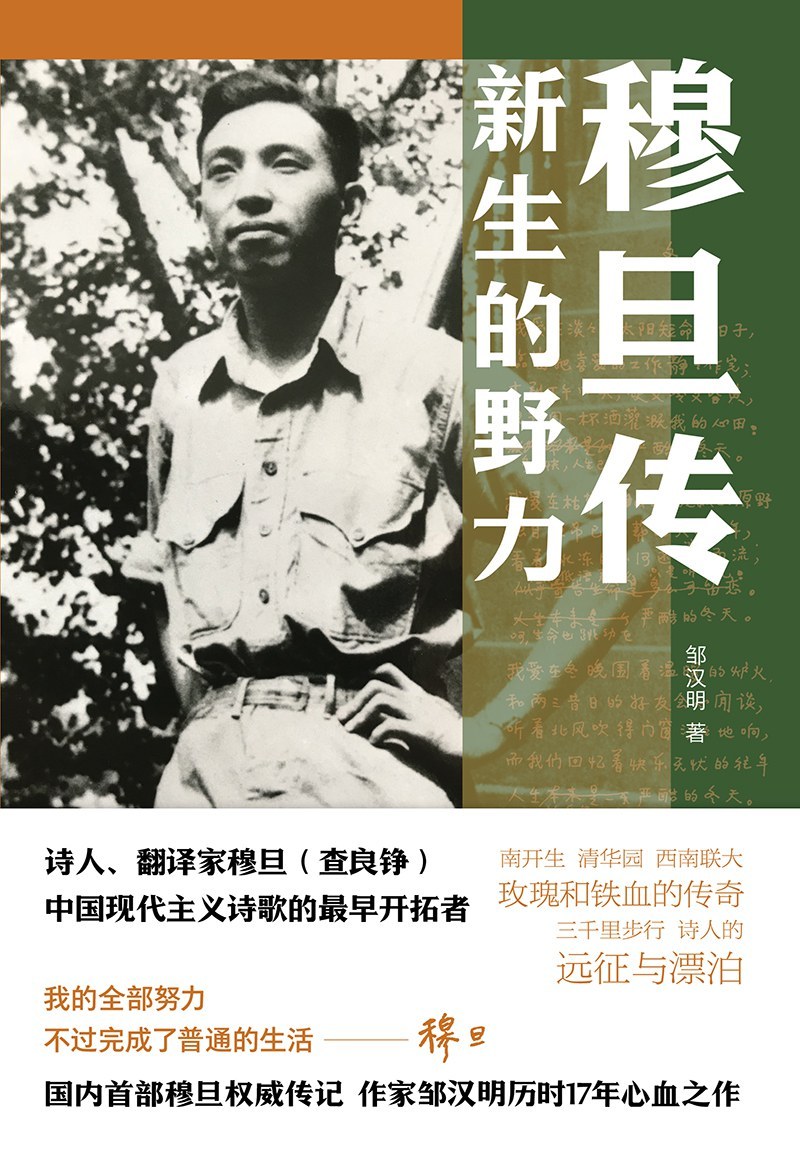

《穆旦傳:新生的野力》,鄒漢明 著,譯林出版社,2025年2月出版。

“小人物”穆旦

對穆旦創作生命中各個關鍵節點的爬梳,或許有助于我們回答上述問題。在戰爭年代,這些個人生命的節點,往往也是時代洪流之下的一脈支流,其清澈與渾濁,平靜或洶涌,或多或少受到主流牽引。因此,傳記批評之于理解穆旦的詩歌,是必要的。知曉穆旦在隨學校南遷昆明途中的三千里步行,我們就能洞悉他筆下那些與遷徙、出發有關的,帶有西南地域色彩的意象。同樣,不了解穆旦在緬甸遠征軍服役期間經歷的野人山死亡行軍,我們就很難理解,何以勝利在穆旦的詩中變得如此苦澀。

鄒漢明的《穆旦傳:新生的野力》(以下簡稱《新生的野力》)與易彬的《幻想底盡頭:穆旦傳》(以下簡稱《幻想底盡頭》)在此可作為參考。前者,在各個方面,都可以被看作是一本非常典型的人物評傳,以串珠式的線性敘述,連綴起傳主生平的傳奇。盡管目前由譯林出版社推出的這部《新生的野力》,僅包含穆旦的前半生,即他赴美留學之前的經歷,但鄒漢明以極清晰明了,仿佛碳筆畫般的筆觸,摹寫出了詩人留在歷史中的一個偉岸側影。譬如,1942年受困于胡康河谷的雨季的穆旦,在他筆下,猶如進入自殺者森林的但丁。鄒漢明征引了第五軍參謀處長羅友倫的口述及穆旦本人長達六千字的紀實散文《苦難的旅程——遙寄生者和紀念死者》,作為參照,王佐良粗線條的轉述亦被列出:詩人“疲倦得從來沒有想到人能這樣疲倦,放逐在時間——幾乎還在空間——之外,胡康河谷的森林的陰暗和死寂一天比一天沉重了,更不能支持了”。諸多文本互證下,一個沉默堅毅的受難詩人便呼之欲出。

《幻想底盡頭》則不然。這部著作更多以文獻考據的角度切入穆旦的詩人生涯,故個中敘述往往牽連出大量原始文獻,每個詞,每個段落都仿佛帶著毛邊,需要讀者耐心地裁開,才能窺見詩人相對完整的面貌。基于這些文獻,易彬強調了穆旦作為一個困于生計,在物價泥潭中掙扎求生的小人物的存在。正如兩本書的書名所暗示的那樣,《新生的野力》更偏重穆旦生命中“希望”的一面,《幻想底盡頭》則揭示出詩人在時代急流中,在生活重壓下的無力。易彬認為,1940年代末,從緬甸戰場歸來的穆旦,雖已受英語現代主義文學陶染,寫出《贊美》《詩八首》這樣的名作,其作為職業詩人、文化人的自我構建,卻尚未完成。他的“身份是小職員,寫作是非職業化的,文化的可能性始終微渺”。和W·H·奧登式的職業詩人相比,穆旦顯然不能以詩歌或談論詩歌維持生計,他未能進入那個滬寧線上文人共和國的核心。它的國土狹小得如同關不住一枚正楷字的方格,穆旦只得在它的周邊打轉,緩慢積累名氣。

他的耐心并非沒有收獲。1948年2月,巴金主持的“文學叢刊”第九輯,即收錄了穆旦的詩集《旗》。留美之前,他的詩歌已經激起越來越多的回響,其中有熱烈贊揚他的,也有對他的詩作嗤之以鼻的。不過,我們依然可以設想,若這一批評空間持續存在下去,假以時日,穆旦也能憑借這一支詩筆在民國文化界登堂入室,成為現代主義詩歌書寫的代表性人物之一。但正如易彬所言,“戰亂時局以及殘酷的政治環境很快就扼殺了這種可能”。

《幻想底盡頭:穆旦傳》,易彬 著,上海文藝出版社,2025年2月出版。

詩人的生前身后名

浸潤于文獻海洋之中,《幻想底盡頭》以一種近乎地層學的方式,抽絲剝繭地寫成。這本書既是關于詩人的傳記,也是關于詩本身的傳記。《新生的野力》與之互為補充,更側重于對穆旦生活過的那個世界進行場景化的細致還原。但由于穆旦一生中所留下的詩歌總數不多,約為156首,因此,這兩本傳記難免會征引、分析同一首名作。如《野獸》《贊美》《詩八首》那樣早已被經典化的作品,更是難以繞開。每至此時,《新生的野力》往往更傾向于將詩歌作為詩人生命的一份見證,而《幻想底盡頭》則從文本演變的角度出發,揭示出穆旦詩歌文本的不穩定性。

穆旦可能是百年新詩史上最勤于修改詩歌的詩人之一。其存世的約156首詩歌中,有140首存在異文。每逢詩集出版,或作品再次發表,他都會大幅訂正文本,有時甚至直接推倒重寫。最大規模的修改,發生在1947年5月其在沈陽主編《新報》期間自印的《穆旦詩集(1939—1945)》中。這是一部總結性的詩集,收詩80首,超過前三本詩集《探險隊》《隱現》《旗》的總和(76首)。該詩集精選了穆旦前三本詩集中的關鍵篇什,并沿用前三本詩集的名字作為新詩集中的專輯名,而未曾收錄的詩,則歸納到第四輯“苦果”中。易彬認為,在1940年代末的關鍵時期,“對于一位身陷具體歷史語境之中的寫作者而言,歷史的壓力往往是難以掙脫的:穆旦對于寫作的反復修改,也可說是個人與歷史時代的復雜關系的外化”。

之于穆旦,語言是最敏銳的傳感器,它們總能于第一時間嗅到歷史的低氣壓,并在這低氣壓中形變。1940年代末,他是如此,1940年代初,尚在學徒期,以西南聯大校園詩人身份聞名的他亦是如此。

《新生的野力》對在威廉·燕卜蓀間接影響下穆旦早期風格的形成著墨頗多,這一時期的穆旦,便是我們所體認的那個早已成為范式的穆旦。葉芝、艾略特、奧登的風格印記隨處可見,這可謂中國文學在戰爭時期的意外收獲,學生們突然與英語文學的最新進展迎面相撞。在此之前,屬于現代主義的偉大奧秘,只能為留洋學生所知曉,一如梁宗岱與保爾·瓦雷里,他們透過與現代主義大師的師徒傳承,吸收到了某些秘傳。

這一時期,穆旦更多受教于英語詩歌,那種從奧登手中移植而來的穩健平緩、錯落有致的詩行組織形式,成為穆旦詩歌的標志性特征之一。但他不會像新月派一樣,拘泥于音尺與半逗律之類重建新詩格律的嘗試。在新詩中,發聲的輕重往往是不規則的,詞與詞、句與句之間的呼吸,取代了字與字之間平仄的咬合。這并不意味著穆旦的寫作全然是非傳統的。因為傳統不應當是一個封閉的內循環系統,而應當是一個如沙丘般,被不斷拆解,不斷重建的開放場域。之于穆旦這類在白話文教育中成長起來的一代青年,古典文學早已不是一種窒息人心靈重荷,而是一種被淬煉過,濾去雜質的文化潛意識。

穆旦早期詩歌中強烈的現實關照,那種以詩歌承載歷史的沖動,既受到奧登的影響,也與中國古典的“詩史”傳統遙相呼應。而他寫于1970年代的晚期詩歌中,那種質樸、克制而純粹的抒情,讓人聯想起最佳狀態下的普希金與后期的帕斯捷爾納克。可以說,穆旦是第一批在世界文學語境之下寫作的中國詩人。他的生前身后名正賴于此。一個用盡畢生心力度過“普通生活”的詩人與譯者,如今終于可以在這些苦澀的書頁間安息。