對話作家畢飛宇:拐點會來,但AI無法剝奪我寫作的幸福

據中央廣播電視總臺中國之聲報道,當我們每個人手機上的AI軟件都裝了好幾個,我們似乎越來越習慣它們的“無所不能”,你最早看到AI創作時的那種驚艷是否還在?

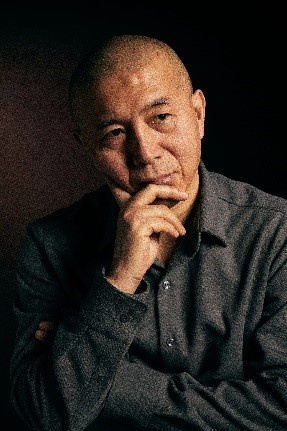

畢飛宇是作家,以小說見長,讀者熟悉他的《玉米》《青衣》《平原》還有獲得茅盾文學獎的《推拿》等等。他也經常講文學課,他的授課集《小說課》也很受歡迎。講習經典,創作多年,畢飛宇和AI會有什么樣的交互?這位寫作者又會在AI面前堅持什么、放棄什么?

畢飛宇,當代作家,中國作家協會副主席、江蘇省作家協會主席、南京大學特聘教授。

“新技術會不會搶作家的飯碗?”

畢飛宇:AI如何參與我們的生活,新技術會不會搶我們的飯碗?這是一個最顯性的話題,有關這個話題我幾乎沒有好好地對社會說過什么。你說AI會對文學創作有什么樣的影響?作為一個公共話題可以討論,但作為我個人來講,寫作是我特別渴望的事情,是我生命里的事情,我內心有東西要表達,我想說話,有價值訴求、美學實踐。無論科技發展到什么地步,即使有一天高科技寫出來的小說可能比我更好,更受讀者歡迎,從我這樣的生命個體來講,我依然要干這個事情,因為這個事情滿足我。所以即使我擁有很好的科技能力,我也不可能去引進這個手段來剝奪我自身的幸福。這是我生命里的根,我必須完成的生命實踐,任何科技都替代不了它,因為科技無法替代生命。

王嫻:您說“剝奪”,這對您來說不是選擇題,寫作是您生命當中的一部分,但對于公眾來說可能不同。中國是一個詩歌的國度,我們熟讀唐詩宋詞,但我們哪個普通人現在能寫出對仗押韻的詩詞歌賦?結果AI寫得那么好,大家會在這個過程當中感受到深深的沖擊。

畢飛宇:工業革命給人類帶來最了不起的一件事情,就是我們可以用鋼鐵替代骨骼和肌肉為我們勞動,“節省”之下人們紛紛走進了健身房。當今科技的迭代帶來的節省是在腦袋里。高科技跟大腦的關系也是這樣的,我們人類就是這樣,一方面通過我們的智慧,給我們帶來巨大的便利,一方面在獲得巨大便利的過程中,再去自討苦吃。

我們終將面對——自我是不可閑置的。我是誰,我該怎樣,認知也好,感受也好,表達也好,都是生命里的本質性的要求,是我們想要的。我永遠在替高科技歡呼,但是人來到這個世界上,我對一個人對生命本身的責任心非常樂觀,沒有一個人愿意把自己的身體和靈魂徹底交出去,科技再發達,我們都不會把它交出去。

王嫻:您的定力讓您還堅持在書房里那樣去寫作,可能也會有某種心態上的包容,也會接納科技或者AI給您帶來更多的營養,更多的東西?

畢飛宇:它擋不住,無論你家門是木頭做的還是鋼鐵做的,沒有一扇門可以擋住這個世界。AI一定會在某種程度上替代我們,這個是我一直以來的一個定見。我們的哲人早在幾百年前就告訴我們,任何東西都有它的拐點,很可能在某一天拐點到來,沒有什么可惜的。

一個孩子往水面投石子,會意外擁有創造美的能力。同理,馬路上清潔工大姐,掃了一輩子馬路,AI來了,她也因此借助高科技撿起了一塊“石頭”扔到水面上,可以在休息時一邊流汗一邊體會當作家的快樂。我們所有的人都有權利做那個孩子,都有權利做藝術家,都有資格去參與歷史,高科技這塊石頭高科技這塊水面滿足了我,讓我重新界定我自己。

“但目前,AI寫得不如我。”

王嫻:從更大意義上說,科技的確慷慨,給予無數饋贈。但我們擔心這種最有創造力的人類的表達,包括文學寫作,可能會被AI代替,未來可能有一些人只看AI寫作、科技寫作,我們會不會失去了人和人之間的一些交互?會不會失去了人類寫作的營養?

畢飛宇:高科技總有一天會替代我們的寫作,或者說高科技總有一天具備這樣的能力,以人的形式去表達。其實我的生活已經到了非常前沿的地步了,已經有朋友用他的手機替我工作了。我健身房里有一個特別好的朋友,有一段時間,夜深人靜的時候,他會給我發來一段文字,我說,“兄弟寫得不錯,你怎么每天晚上寫作文給我看?”他問,“你對這些文字不面熟嗎?老畢我經常用AI,把你的一些關鍵的東西輸入進去,然后讓我的手機代表你寫作!”但是它來模仿我寫作的時候,我想告訴你,它寫得一點都不好,原因特別簡單——“判斷”。

畢飛宇:AI是邏輯判斷,甚至于數理判斷,它是無限精確的,但是我要說人類的審美判斷不是。審美判斷最迷人的地方就在于它是模糊判斷。“花開了,真美。”當我這么說的時候,它有數據嗎?但你的內心被它喚起了,產生了內心的感受。

這個模糊是由我們鮮活澎湃的生命力和長期修煉出來的美學修養得來的,它迷人的部分就是它非常模糊。如果我們人類還有最后那么一點尊嚴存在,就是我們在審美的過程當中,與生俱來的模糊性,以及人與人之間的非常微妙的那些部分,科學技術可能做不到。

王嫻:這個挺讓我意外的,我看您之前講小說課,很多小說的邏輯,我當時還想小說其實是邏輯引領的一種作品。按照AI大模型來說,它們其實是非常有邏輯性的,我以為它們會更好地識別這種邏輯,模仿這種邏輯,從而把這個邏輯更好地運用到寫作當中。

畢飛宇:問題就在這,邏輯和邏輯是不一樣的,一個天一個地。機器所用的是數理邏輯,它能走到這一步是數理邏輯的巨大勝利。我們寫小說用的不是數理邏輯,是生活邏輯,是一代又一代的人,在生活的過程當中建構起來的,人和人之間的一個東西。

如果我們從邏輯這個詞出發,做一個區分的話,我們似乎又有點樂觀起來了,我感覺到我們還有點余地,也許我們還可以再持續個幾萬年、十幾萬年,也未嘗不可。但人類整個生活的速度在加強,原來十幾年才可以出現的一個變化,現在很可能幾個月,這種速度是驚人的。

“從第一個字寫到最后一個字,這個過程非常迷人。”

畢飛宇:如果我猜得不錯的話,人類的科技最后往下這么發展,它就是一匹野馬,它會往前橫沖直撞,最后很可能面對如何去解決這個問題。很可能是我們人類社會,我們的道德、我們的倫理、我們的法律參與到這個世界了。我們一定要建立這樣的一個東西。

王嫻:比如說現在的小朋友,他們看的很多東西,就有可能是人工智能產生的,他的精神世界和傳統意義上的人類作品的讀者就會不太一樣?一個年輕人,假如他想寫作,他還應該去向往這種人機協同,還是應該一門心思自己寫作?

畢飛宇:如果你想靠寫小說這個方式養活自己,但你對文學興趣沒那么大,我覺得你借助于科技,也可以通過寫作養家糊口,這樣的一天已經來到了。如果你對做一個小說家沒那么迫切,你更在意的是如何打量這個世界,你更在意的是你從這個世界走過之后,什么樣的東西可以留在你的內心,以及你究竟打算用什么樣的方式和語調表達你的內心。如何去看外部的世界和內部的世界?把這兩者混合起來以后去表達自我——如果你是這樣的一個人,或者是類似我這樣的一個老頑固,我建議你還是好好地閱讀經典,好好地生活,好好地去和別人相處,好好地坐在那打你的字,離那些東西遠一點。我的人生經驗告訴我,對每個人來講,其實就一次機會,你要一直寫你就一直寫,“那玩意”你要用了,我估計是回不了頭的。

畢飛宇:如果你想做一個對自己負責任的作家,你愿意表達自己的內心,對自己的靈魂要求特別高,我覺得還是老老實實做一個傳統作家。我是有資格說這個話的,因為我寫作從第一個字寫到最后一個字,有短篇、中篇、長篇,尤其是寫長篇,我從一個地方出發,幾年之后在那個點上打上一個句號,這個過程我經歷過很多次,它很辛苦,但它非常迷人,不經過的人是無法知道的。