《福建文學》2025年第3期|湯養宗:萬物的身世

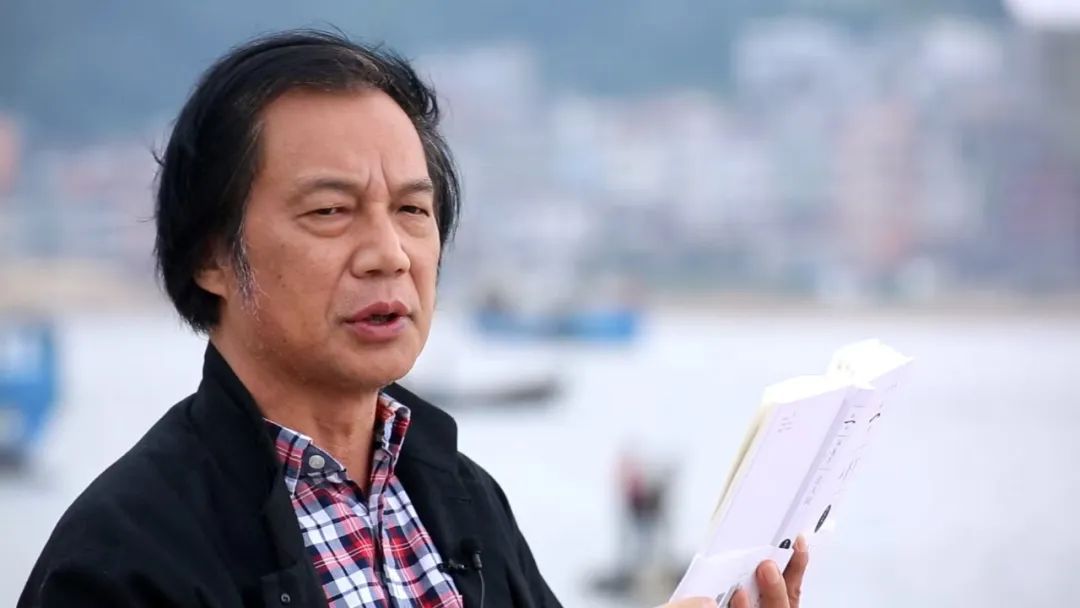

湯養宗(1959— ),閩東霞浦人,中國詩歌學會副會長,中國作家協會詩歌委員會委員。主要詩集有《去人間》《制秤者說》《一個人大擺宴席——湯養宗集 1984—2015》《三人頌》《水上吉普賽》《偉大的藍色》及散文集《書生的王位》等多種。曾獲得魯迅文學獎、丁玲文學獎詩歌成就獎、儲吉旺文學獎、人民文學獎、詩刊年度詩人獎、十月詩歌獎、中國年度最佳詩歌獎、新時代詩論獎等獎項,并寫有一定數量的詩學隨筆,部分作品被翻譯成外文在國外傳播。

關 于 大 海

關于大海,意味著一直沒有落實

意味著你我遇到,但那是又一次

潮進潮退,時光繁復呢喃

大海是新的,新成了永遠的那個舊

每場潮汐,都是翻手與覆手

一再說到身體里有大軍

他們是一再涌動的大水

永遠只有若即若離的月亮,契約那樣

貼在天上。永遠只有

上氣不接下氣,多出來與少掉

萬古常新的歡呼著的海洋啊

四 礵 列 島

群島漂移,引發了紛擾的“潮汐寫作”

爭執不下的眾生,一生仍然在

孤島與孤島之間穿梭

而我更愿意指認,這些列島

又會恢復成一支神秘的船隊

是神遺落在人間的星粒,直覺,共時

帶有靈光閃現的體感

從星系到親近的島礁,你們成就了

什么叫神跡,互換與變形

令滄海轉身,仿佛在舉行慎重的儀式

天空與語義都在這里停頓了一下

那排列成心形的時空系列,再一次

完成了對大海的致敬

穿越四礵列島,多像是在云天下

撫波為琴,一浪蓋過一浪地

奏響這首詩歌中偉大的藍

他們說你是地球的第四極,我

就是你的證人,終于相信

自己正在與海神使用共同的星辰

而我踏浪而來,多像是又一個天外來客

萬物的身世

一些人注定是九頭鳥,轉借空間

使時間有了奇怪的形狀

比如勞倫斯·魏納,專門在自己稿紙里

寫一系列互不搭界的話,便促使

多維藝術這個詞出現

總是那些裂開的,讓我們看到

更完善的整體,真相藏身于

實門與虛門,一叫喚便人頭攢動

而更早的老子被迫寫出五千言

對錯從此陷入了糾纏

隱顯和有無各有變數,錯亂中

萬物找到了自己的身世

某日,我詩歌里的文字也眾聲喧嘩

它們散漫,激越,語言磕磕碰碰

里頭眾多的雨滴要重返屋檐

而后再飛往天空,成為積雨云的一部分

散失與變形

一晃不見的那棵樹,一定已成為

后來的木板或家具,你們是奔跑的

像母親去世后,依舊

彎腰進入我的身體,問這問那

我在大部分流失的時間中

修補花罐,收藏夕照

劃過窗前的顏色,當中有經典的細節

也擺不清無緣無故的多出與少掉

跟著孫女堆積木,具形

或變形,還愛與寫詩的青年說模糊學

說大象的腳與模擬的瓦片

碎化就發生在我們眼前,但其實

它們兩個也是模糊的

作為同樣的氣體,風有完整的身體

奔跑的馬匹反而沒有

有 寄

一想起人世上有破障之力,另一側

便要出現孤自在天地間飛行的沙鷗

一想起羽毛上的氣流

正托住那具身體,所有對你駐足觀望的人

都是最后一句話

一想起前程,天空之高,之寂,之空

白云做伴,你成為空氣的密語者

以一副隱逸的翅膀

在扇動間類似造次,理由單一,但很盛大

我再也找不到身體中的一些地址

身體中養有仙鶴,如今鳴叫的

只是些麻雀,梅花鹿跳躍的綠坪

變成了農家樂喧嘩的觀光地

血管里盡是倒流溪,熱血

扭著脖子走,搭建梯子

也爬不上自己所要的樓層

身體中再也找不到一些地址

在白云堆積的云層

星光不再在那里閃爍,高蹈的箴言

已無法成為我接收的信息

不再有一種囈語,燈盞那樣閃爍

標明我的精神高地,我的法身與獨處

葛 洪 山

老遠地上山來辨讀你巖壁上的仙字

求官者或問命人,常將字義

想象成私自的藥名,人有病,天難問

認一字,或得知什么是命中真相

也有人爬入幽深的石洞,要去

與暗黑中的誰做一個了結

從這頭到東海的那頭出來,變成

騎鯨客,噴射水柱,面目無法無天

關于仙丹,中學時我便來求仙

在路口問天也問云,問

山腳下的縣名緣何變來變去

這隱顯中的忽左忽右,值得吟哦

仿佛不搖擺,光陰便

沒人看管。西晉時的煉丹爐還在

火舌有無間,散發著凡世間的縷縷心煙

山下村莊的人氏仍在開采田地

東吳人的造船屯已變成一片菜園

葛洪仙總是不現身,白云

還是白云,石頭依舊是石頭,村上人

也歸順于周而復始的季令埋頭吃飯

許多頻繁接手過的虛幻之術

總是一而再瘋長出來,奈何的是

仍無法改寫這座山幾個簡單的傳說

今天我又來看你,依然是座

大境界,兩不厭與相顧無言

在吃定了看山還是山的邏輯后

我又琢磨著巖石上那句話

“你走吧,你絕不會走出自己的手心”

同時在石頭與空氣的性質之間

也終于體會到面對一座山那難言的虛空感

一座山,總是高于人世的執迷不悟

并在沒事中又把這件事做成了大事

故意被你唬一眼,以讓你更顯得威風凜凜些

在崇武東海南海分界處

果然找到了可以安放自己狂妄之名的地方

或者叫大地之王,身體的兩側

躺著兩個芳名,分別叫東海與南海

或者蒼茫中本來就有一堵墻

美人魚們游來游去,變換著房間

隔壁的敲門,帶著洶涌的呼吸和偉大的藍

“你正在左擁右抱著兩具澎湃的身軀”

被問到的我,一下子多出來

這次的愛,竟可以如此放肆的滄海橫流

火 之 詩

要讓些永不明了的事,明了一次

依然很難:撲火之蛾

一個人與一個時代,自取的被燒焦的味道

依然令人那般迷醉

反過來,用紙包著火,并不斷

得到練習,在收放之間,讓它

成為一種游戲,好像世界的眼睛都是擺設

這兩種,其實都屬于

明暗關系,都在看不到的無名火

與永世恍惚的火光之前

強調了身體的可用性,一為燒焦便了

另為火被一張紙包著,永世不得翻身

臨 老 帖

六十歲后,那些禁錮我的終于松開

臨近的枯草與越來越青蔥的

隨心所欲之間,出現了散亂的腳印

我依然在自己的氣味里寫作

自以為是,服從內心的傲慢與不管不顧

一些處在靜謐中的守候

依然具有顧左右而言他的秉性

哪里有什么促成或者忍耐

一直是我用一天天的咆哮,才嚇退了

讓自己由這只動物,變成了別的畜生

長沙官道嶺

時光是用來登臨的,腳下的石階

用來度量地名,說過往的人

與來到的人,都有相似的日出及黃昏

山河一直另覓新歡,只有腳底

知道當中的虛實,歇腳店

僅剩下一棵老榕樹,翻過這道嶺

又是一番繁華煙火,異鄉人

請停下來摸摸身體中那些

不斷更改的路徑,問一問來者與去人

當中有沒有同名同姓者,他與你

為何總是南轅北轍,走不到一塊

那時我才華橫溢

那時我才華橫溢,是宋朝的另一朵白云

高于一切形式,穿山體而過

與所有的路徑唱反調

憑著不可能的地圖,要佛見佛

讓身上的氣味,誅了百步外的人心

森林響,我的毛發在飄蕩

什么人都可以放過,就是

要與自身不共戴天,練習飛蛾撲火

明辨是非與虛實,在看山是山中

一而再地偏執與自負

對自己拍案叫絕,仿佛是借來別人的人生

海 星 子

后來,在我所看管的滿天星斗中

許多星粒已掉落,成為

水下人氏,在海底呼吸,姓張或姓李

糧食再不是遼闊的大氣

像我那些懷揣霓虹志的朋友

卻終以草民自居,神情肅穆

對高遠處射來的光束

一概顯得不敢睜眼去看的樣子

我去不了海底,天空

也只是用來懷想一下誰,或每每感嘆

命運弄人,最高端的命

最后的安排是服從了海草間

水聲汩汩的自以為是

所謂的星漢燦爛,依然在市井上

被人與貝殼、小海龜等混為一談

看上去,它們多么相像

貝 殼 里

很深的海底,透明的一堵墻是不透明的

貝殼里,我的美人有潔癖癥

她喜歡在房間里裸著身子走動

也懷想白云,從海底

到天空,正好云想衣裳花想容

正好用來做女紅

穿針引線中的事

大地上走失的女子后來都另有居所

她們可能錯過了菩薩

但沒有錯過自己真正的安身

在海水中珍愛晨曦的味道,探聽

雨水與花事,明月與玉器

杜撰一場春風來臨

掃地,把門前小徑掃了又掃

而后喃喃自語,“貝殼已經張開過三次

我的男人還沒有回來”