阿成:用真誠、樸素、善良的筆觸講述一座城

阿成,原名王阿成。國務院政府特殊津貼專家,編審,中國作家協(xié)會全委會名譽委員,曾任黑龍江省作家協(xié)會副主席,哈爾濱作家協(xié)會主席,南京傳媒大學客座教授。短篇小說《年關(guān)六賦》曾獲 1988—1989年全國優(yōu)秀短篇小說獎;短篇小說《趙一曼女士》獲中國首屆魯迅文學獎,其他作品多次獲“百花獎”、《小說選刊》優(yōu)秀作品獎、《小說月報》優(yōu)秀作品獎、《人民文學》優(yōu)秀作品獎、《中國作家》優(yōu)秀作品獎、《中華文學選刊》優(yōu)秀獎、東北優(yōu)秀作品獎、蒲松齡短篇小說獎,以及其他多種獎項。曾發(fā)表長篇小說《馬尸的冬雨》《忸怩》《咀嚼罪惡》《絕世風姿》《遺恨瓜洲》《締造者計劃》等,短篇小說集《年關(guān)六賦》《胡天胡地風騷》《東北吉普賽》《城市筆記》《歐陽江水綠》《安重根擊斃伊滕博文》《捉襟見肘的日子》《哈爾濱的故事》,《良娼》(英文版)、《空墳》(法文版),《阿成筆記小說》《東北吉普賽》《閑話》《上帝之手》《阿成小小說自選集》等,散文集《饞鬼日記》《哈爾濱人》《春風自在揚花》《胡地風流》《影子的囈語》《單眼看歐洲》《仰望殿堂》《風流倜儻的哈爾濱》等,詩文集《唐詩譯注圖》(中英文對照版)等40余部,并創(chuàng)作電影《一塊兒過年》(合作),電視紀錄片《一個人和一座城市》(上下集),話劇《哈爾濱之戀》(合作),情景劇《火焰藍之夜》等。其作品被譯成英、法、德、日、俄、韓等多國文字。

文化藝術(shù)報:當年您以短篇小說《年關(guān)六賦》成名,獲得了1988—1989年全國優(yōu)秀短篇小說獎,10年后短篇小說《趙一曼女士》獲首屆魯迅文學獎。幾十年過來,您早已功成名就,現(xiàn)在還有當初那種寫作的快感嗎?

阿成:現(xiàn)在,還依舊在寫小說,包括中篇小說和短篇小說。但是隨著年齡的增長,寫的散文和隨筆這方面的文章多了起來。有一點,只要是進入寫作狀態(tài),寫作所賦予我的活力、智慧、經(jīng)歷和思辨,以及對表達的審美渴望,全都會簇擁而來。當然和年輕時候?qū)懙男≌f不同,年輕所經(jīng)歷的那些方方面面的感受太多了。記得最多的時候我一年寫 20多個短篇,腦子里有很多很多的事、很多很多的人在那兒排隊等著我寫。這種事談不上寫作快感,但是寫作的沖動始終在激發(fā)著我拿起筆寫呀寫。有人說,寫作不是靠數(shù)量取勝。這是一個偽命題。寫不出來就是寫不出來。巴爾扎克一生寫了那么多優(yōu)秀的作品,您能說他是靠數(shù)量取勝嗎?關(guān)鍵還得是作品好。最初,沒有電腦,用手寫,一遍一遍地改,最后工工整整地謄寫完。在我的記憶里沒有疲倦。當然,現(xiàn)在是用電腦寫作方便多了。過去都是女兒王若楠幫我打字,孩子受累也受益。特別是我寫的那些像鬼畫符一樣的草稿,改來改去,她不想受益也難。記得有一位朋友說,要想提高自己的寫作水平,最好看人家寫的草稿,看看人家是怎么改的。雖然這話聽起來很直白,但也不無道理。當然,您說的寫作快感還是有的。只是之于我會更理性、更沉穩(wěn),不會拿起筆來就寫,要掂量掂量,看它值不值得寫。

文化藝術(shù)報:您四十多年的創(chuàng)作,主要集中在對哈爾濱城市歷史、哈爾濱城市生活的書寫,哈爾濱是您創(chuàng)作的精神高地?

阿成:寫哈爾濱這座城市和這座城市的人們,絕對不是刻意的,更不是因為當下哈爾濱火了才追著寫。我在這座城市不棄不離生活了幾十年。我四五歲就從橫道河子鎮(zhèn)跟著父母來到了哈爾濱。我常說,我是看著哈爾濱這座城市長大的。我小的時候哈爾濱城里的人口很少,您想不認識這一條街上和這一區(qū)域的人不現(xiàn)實。這就像同在一個工廠工作,上班下班,進進出出,基本上都認識。用時髦的話說,他們都是有故事的人。更何況我伴隨著他們走過了幾十年,從小看到大,甚至看到他們離開這個世界,不用太多的編造,他們就是豐富的小說素材。對于哈爾濱這座城市的一草一木、一磚一瓦,我基本上都走過了,很熟悉。第一,我上小學的時候常去拉小套掙點小錢。不單單是家庭困難。什么叫“拉小套”?拉小套就是在人力車上掛上繩子,幫人力車夫拉上坡。哈爾濱城里的坡不多,但畢竟有坡,而且還很高。人力車夫常會雇我們這些小孩兒幫他拉車。掙來的錢可以看小人書、看電影。這種經(jīng)歷讓我有意無意也走遍了哈爾濱全城的每一條街道。何況我天生是一個容易動感情的人,又喜歡幻想做白日夢。看著街上的行人、房子和街道等等的變化總會有一些感慨。您說這是我創(chuàng)作的精神高地,還真就是。當然,我也不單是寫哈爾濱。哈爾濱周邊的鄉(xiāng)村,整個黑龍江省,只要我去過、待過,和當?shù)厝撕冗^酒,聊過天,又有感觸,就會寫。當然,無論是黑龍江全省,還是全國,包括哈爾濱,寫這些地方的作家很多。現(xiàn)在又有了抖音,更是多上加多。既然說黑龍江是文學創(chuàng)作的富礦,開礦的人怎么可能就一個人呢?您說是不是?不過話又說回來了,無論您同意不同意,我寫哈爾濱的文章,包括出版的這方面的書都比較多一些。而且已經(jīng)被引用、化用、改編了千百次。比如我說過的:“中央大街上的每一塊面包石值一個銀元。”我記得,好像是華國鋒同志到哈爾濱視察的時候贊美中央大街“是一條用金子鋪成的路”(大意)。當然,我也寫了相當數(shù)量的其他省份,包括寫國外的散文、隨筆和小說。

文化藝術(shù)報:青年評論家賀嘉鈺認為您將哈爾濱以短篇小說的方式復活于紙上,為何沒有可以構(gòu)建宮殿的長篇小說,而是空間逼仄的短篇小說?

阿成:謝謝賀嘉鈺先生。更正一下,我曾經(jīng)寫過六部長篇小說,其中我最滿意的長篇小說是《馬尸的冬雨》。全書大約有20萬字。主要是寫早年曾經(jīng)流亡到哈爾濱這座城市的,或者到這種城市來淘金的那些外國僑民的人生故事。是中國文學出版社出的。現(xiàn)在這家出版社黃了。有一位記者朋友曾經(jīng)跟我說,您不應當叫《馬尸的冬雨》,叫《哈爾濱的冬雨》,畢竟寫的是哈爾濱的。是啊,當年我為什么起了那么一個愚蠢的名字呢?如果有出版的機會,就改為《哈爾濱的冬雨》。 我寫的短篇小說多一些,主要是跟我的閱讀有關(guān)。年輕的時候我喜歡讀一些中外名家的短篇小說集。我是一個優(yōu)秀作品的崇拜者(事先并不看作者的名字),看完了,感動了,佩服了,再翻過來看這是誰寫的。我覺得短篇小說更有魅力,更具藝術(shù)上的挑戰(zhàn),很多讀者喜歡。當然,有人就喜歡讀長篇小說,不管是好是壞,沒日沒夜地讀,一年讀一二十本。我還真就認識這么一個人。對此我能說什么呢?只是我不能說出他的名字。一旦說出他的名字,有兩種可能,一種會給他惹來無盡的煩惱,破壞了人家的安寧;還有可能被有心人招安,使他失去了自己的獨立性和純潔性。

文化藝術(shù)報:您以短篇小說步入文壇,創(chuàng)作了大量短篇小說,像《年關(guān)六賦》《趙一曼女士》《良娼》《走廊》《上帝之手》等等,都是您的短篇名作,寫作短篇小說最大的挑戰(zhàn)在哪里?

阿成:其實寫每一篇短篇小說都是一個挑戰(zhàn)。首先,短篇小說是語言和表達清爽的藝術(shù)。我們看五四時期那些前輩作家寫的短篇小說,您千萬不要被他們表面那種“輕松的表達”迷惑。記得意大利一位女評論家說過這樣一句話,她說,無論您的小說改過多少遍,但給讀者的感覺是,您很輕松地就把它寫出來了。受這句話的啟發(fā),正當我打算改掉自己那種雕琢毛病的關(guān)鍵時刻,劉恒先生告訴我,您必須把雕琢這一關(guān)做到極致,之后再寫,一切就明白如話了。如此看來,純粹的白話也是需要功夫的。有人說“殘酷的白描”,可見一斑。這事兒我還真得謝謝劉恒先生。一個人的創(chuàng)作不會是無本之木、無師之徒。

文化藝術(shù)報:您的第一本短篇小說集《年關(guān)六賦》,是汪曾祺先生寫的序。您的短篇小說創(chuàng)作,有沒有受過汪曾祺先生的影響?

阿成:我的創(chuàng)作無疑是受到了汪曾祺先生作品的影響。當然,并不是所有人的短篇小說都會影響到我。首先彼此有共同的追求,共同的審美觀、價值觀、人生觀,不然就是一層皮。就是說,人家穿那件衣服好看,可是穿在您的身上就未必了。我也注意到,也有一些人是受到了我的小說影響。不過,他們寫出了成績之后,矢口否認了(笑)。汪曾祺先生在給我的第一本短篇小說集《年關(guān)六賦》寫序的時候說過,“阿成走的是我的創(chuàng)作路子。”(特別說明一下,先生說的這個阿成是王阿成,就是我。我在1979年就用“阿成”的名字發(fā)表作品,是文壇上最先用“阿成”這個筆名發(fā)表作品的人。)您說得一點也沒錯。我喜歡汪曾祺的作品中的那種灑脫的人生態(tài)度和輕松的、唯美的文字表達。就是他靈魂的自然流露,不是刻意裝出來的,化過妝的,是天然的、素面朝天。但無論如何,我們師生之間還是有些不同。至少是我們的人生經(jīng)歷不同,生活的環(huán)境不同,文化背景不同。

文化藝術(shù)報:您的語言很有特色,非常雅致,出神入化,在語言方面,您受過哪些訓練?

阿成:說到語言“訓練”,并不是為了訓練而訓練。是天生對語言有一種崇拜和癡迷。茲此何來哉?讀書。我特別喜歡五四時期的那些前輩作家所寫的形形色色的作品。他們的語言功夫和表達讓我敬佩。敬佩了就會感動,感動了就會沖動,沖動了就會行動。當然,僅僅讀五四時期的某些作品是遠遠不夠的,還要讀一些古典文學作品。我之所以讀古典文學作品,僅僅是單純地喜歡而已,不是要應付考試,也不是為了裝扮自己有文化。

文化藝術(shù)報:您幾十年一直寫城市題材的小說,中篇小說《農(nóng)民進城》是您為數(shù)不多的農(nóng)村題材的小說。您出生在城市,沒有鄉(xiāng)村生活的經(jīng)歷,為何會把目光從您熟悉的城市生活轉(zhuǎn)向農(nóng)村?

阿成:我并沒有把自己的創(chuàng)作轉(zhuǎn)向農(nóng)村。農(nóng)村題材的創(chuàng)作是因為我常年行走于黑龍江的農(nóng)村。眾所周知,我年輕的時候是卡車司機,我開著卡車幾乎把黑龍江大大小小的縣城村屯走遍了。它們先前是什么樣,后來是什么樣,現(xiàn)在又是什么樣子,可以說是了如指掌。不單是說它們樣貌的變化,也包括聊農(nóng)村父老鄉(xiāng)親的變化。現(xiàn)在我依然喜歡到農(nóng)村去,睡一睡火炕,吃點農(nóng)家菜,在小酒館兒里跟農(nóng)民嘮嘮嗑,一起回憶,一起吹牛,一起七個不服八個不忿,包括農(nóng)民進城之后的種種感覺、遭遇。我這么做并非要寫啥,更不是私人采風,就是和朋友或者跟內(nèi)人,一塊兒下鄉(xiāng)去走一走,看一看,散散心。感覺非常開心、痛快,心靈也特別純凈。是一個清除市俗垃圾的過程。再加上,畢竟和陌生人之間彼此沒有利害沖突,沒有爭高爭低的小兒科游戲,沒有嫉妒與防范,更沒有裝腔作勢的賣弄,把自己裝扮成一個什么什么樣的人。單純是陌路人之間的坦誠。豈能不喜歡?然而,“采風”歸來終覺淺,一切還是順其自然的好。想寫了,又有的寫,寫就是了。

文化藝術(shù)報:進入21世紀后,您的小說似乎寫得沒以前那么多了,是不是對自己要求更高了,不再輕易出手?

阿成:我對自己寫作沒有要求,只有信念,就是一定要把每一篇作品寫好。冬去春來,以往的觀念會發(fā)生一點點變化。什么變化?我覺得人生全部的意義和價值不能全都是寫作。白天寫、晚上寫,節(jié)假日也在寫。干嘛呀?您投胎到人世就是為了寫作呀?不會吧?還有玩呢。比如說美食,遠足,欣賞音樂,看書,跟小孫子在一塊聊聊天,聽聽一個13歲、身高1米76的大男孩內(nèi)心都想些什么。挺好的,如同和上帝聊天一樣。但您千萬別誤解,這所有的一切絕對不是為了收集什么素材。

文化藝術(shù)報:您的作品中,有很多滲透著俄羅斯色彩,這個特色和您小時候在蘇聯(lián)人創(chuàng)辦的紅十字幼兒園的經(jīng)歷有關(guān)還是別的什么?

阿成:現(xiàn)在哈爾濱已經(jīng)不是二十世紀五六十年代的哈爾濱了。小時候,我從坡鎮(zhèn)(我爺爺奶奶和姑姑就在那里)來到哈爾濱,當時哈爾濱的人口極少,站在中央大街上(我家就在中央大街北頭的第一條輔街,商鋪街上,之前叫漁市街,后來改叫花圃街),可以從頭道街一直望到十六道街。單說在這街上就隨處可見那些滯留在哈爾濱的俄羅斯僑民和其他國家的僑民。我覺得當?shù)氐闹袊藳]覺得他們有什么特殊。我家的鄰居就有俄羅斯僑民。畢竟,早年的哈爾濱是一座新興的移民城市。從城市的整體規(guī)劃,到房屋建筑、飲食、服飾、商店、餐館,甚至包括一些時髦的運動,像滑冰滑雪,甚至在一些日常用語當中,都有著俄羅斯文化的滲透。我在前面說了,我曾寫了一部長篇小說,專門講述這些移民的故事,一共由二十多個彼此有關(guān)聯(lián)的短篇組成,挺獨特(在國內(nèi)還沒見過有誰寫過我這種題材的長篇小說),挺有意思的。所以我才惦記著把它再版一次。 您說到的紅十字幼兒園,這個幼兒園的原址現(xiàn)在還在,但不是幼兒園了。當年紅十字幼兒園里的阿姨、廚子、花匠、園長,包括吃的穿的,都是俄羅斯人和俄羅斯式,說話也以俄語為主。遺憾的是,小孩子學得快,忘得也干凈。但是,他們對我的潛移默化影響還是有的,以至于我工作以后,每到發(fā)工資的日子,一定到當年的“華梅西餐廳”吃一頓。不過,實話實說,盡管有這方面的經(jīng)歷,我還是喜歡中國的飲食、中國的節(jié)日。羊吃草,狼吃肉,這是天性。只是不同的文化會悄然地滲透到您的表達和行為當中。一切順其自然吧。

文化藝術(shù)報:以前看過您一篇散文《作家的經(jīng)歷就如他的影子》,年輕時,您是一名卡車司機,這段經(jīng)歷對您的創(chuàng)作有何影響?

阿成:這篇文章我已經(jīng)記不得了。這是我的優(yōu)點,寫過的小說,很快就忘得精光。不過,說起開車這段經(jīng)歷,我一直強烈地想著寫一寫這段生活,也可能是太熟悉了,一直沒有找到最佳的表達方式。還有,過去這么多年了,我擔心它有些陳舊,我不喜歡太陳舊的作品。但是,這段經(jīng)歷是豐富的、飽滿的、獨特的、鮮活的,您想不在作品里表達都難。慢慢來吧。

文化藝術(shù)報:年輕時,您就喜歡讀書,為了省錢買書,經(jīng)常不坐車跑步到新華書店。那個時候,都讀些什么書?

阿成:沒錯。我確實特別喜歡讀書。原因很簡單,就是空虛,年輕人嘛。再加上年輕的時候正趕上“文革”,老爹又是“反動技術(shù)權(quán)威”,我所能夠活動的范圍縮小了。在交通學校讀書的時候,我就喜歡看五四時期的文學作品。之所以跑步去15公里遠的新華書店買書,是窮學生兜里沒多少錢,想著把坐車錢省下來買書。至于說為啥喜歡讀書、買書,天地良心,真的沒有一絲一毫的功利目的,唯一的誘惑,就是用來填補自己空虛的靈魂。

文化藝術(shù)報:您早期并不想當作家,是您的朋友偶爾看到您寫的東西,拿給他當編輯的朋友,您才走上了寫作這條路?

阿成:沒錯。在我的人生志向當中沒有“作家”兩個字。我念書的時候?qū)W習不好不壞。不知道是什么原因,我們那一代學生腦子里想著考大學的人寥寥無幾。如果有,也是跟我們不一樣的人。父母對我也沒有任何的期許。好像把種子撒到地里就不管了。我當時的目標,就是能當一個拉煤工人,錢掙得多呀,最多的時候一天可以掙五塊錢。當年哈爾濱的“老都一處”,一個熘肉段才四毛五。即便在首都飯莊吃飯,兩個人五塊錢也足夠了。可命運到底還是安排我做了無軌電車的駕駛員和卡車司機,包括專門拉領(lǐng)導的小車司機。如果說和寫作有關(guān),喜歡寫日記勉強算是一條吧。之所以寫日記也是沒啥事兒,寫著玩兒的。還寫詩呢。“三花銀鱗細,生辦野味香”“籬笆架上銀龍鬧,楓葉競放白牡丹”“秋風換得滿地黃,榮芳欲謝雨絲長。拂去紅顏憶春夢,留得枯枝折斷腸。”您說得對,看來您很了解情況。朋友在我家看到我用大白紙寫的日記,覺得其中一天的日記像一篇小說就撕了下來,送給了王倜老師。王倜先生是舊哈爾濱時代的《小說月報》的主筆(當時在哈爾濱第一中學任教)。他挺欣賞我。當然這中間有許多的過程,限于篇幅就不啰唆了。就這樣,走上了寫小說的這條不歸路。說句心里話,還是當一個工人好啊,活得不累。

文化藝術(shù)報:從處女作發(fā)表到《年關(guān)六賦》成名,您用了多少年,《年關(guān)六賦》的寫作和發(fā)表有沒有經(jīng)歷挫折?

阿成:我從1979年發(fā)表第一篇小說,到1988年發(fā)表《年關(guān)六賦》,差不多十年。這十年不說也罷。您說,下了班不回家,站在路燈下看別人下象棋,一看看到半夜的人,他累不累?不累,開心,認可(東北話,寧可)回家挨老婆罵。寫作也是如此。說到挫折真是太多了。直到今天還有人像蚊子一樣叮著我不放(笑)。不過,我反倒覺得有挫折挺好的。到今天我也頑固地認為,任何挫折都是我創(chuàng)作的動力。您越挫折我,我動力越足。我覺得這是自己一個挺好的優(yōu)點。

文化藝術(shù)報:成名后,談起寫作,您說過很有意思的一句話:“除了情感和批評的欲望之外,還有一個很重要的目的,就是吃飯。”那個時候,您已經(jīng)成名了,吃飯還是天大的問題?

阿成:這可能是小時候餓怕了。我曾經(jīng)說過這樣一句話:對于窮孩子來說,“吃飽就是好吃”。我這一生始終把吃飯作為頭等大事,絕對的責任。即便是到了今天我也常常會想,一旦自己落入了極貧困的狀態(tài)怎么生活?怎么吃飯?和同樣身處困境的人怎樣相處?就像自己真的經(jīng)歷了一樣,非常真切。所以,古人有一句話是至理名言:民以食為天。天大的事,就是吃飯。雖然目前吃飯對于我來說不是問題,但是,它也是一個問題,是一個精神層面的大問題。

文化藝術(shù)報:很多人剛開始寫作時,都經(jīng)歷過別人的冷嘲熱諷,您好像也沒例外,單位的領(lǐng)導就說您不是搞這個的料子,這句話反而激勵了您,使您成功了?

阿成:那些過往的是是非非,我實在是不想說。前面我說過,任何挫折對我來說都是前行的動力。一個人取得了成績,或者是發(fā)表了作品,產(chǎn)生了影響,形形色色的人反應是不一樣的。好在一個作家的好壞不像在單位里選勞模,最后得領(lǐng)導拍板。更何況全國有那么多文學刊物。您覺得自己的作品好,寄過去就是了。

文化藝術(shù)報:您每年都會在黑龍江境內(nèi)走上幾次,是下去深入生活還是就是出去看看,現(xiàn)在還堅持嗎?

阿成:這不是堅持,是喜歡。到今天也是如此,前面我說過了。

文化藝術(shù)報:說起哈爾濱,人們首先會想起隨處可見的歐陸風情的建筑、獨具特色的美食和著名的中央大街,您以前就生活在中央大街,可否談談您心目中的哈爾濱?

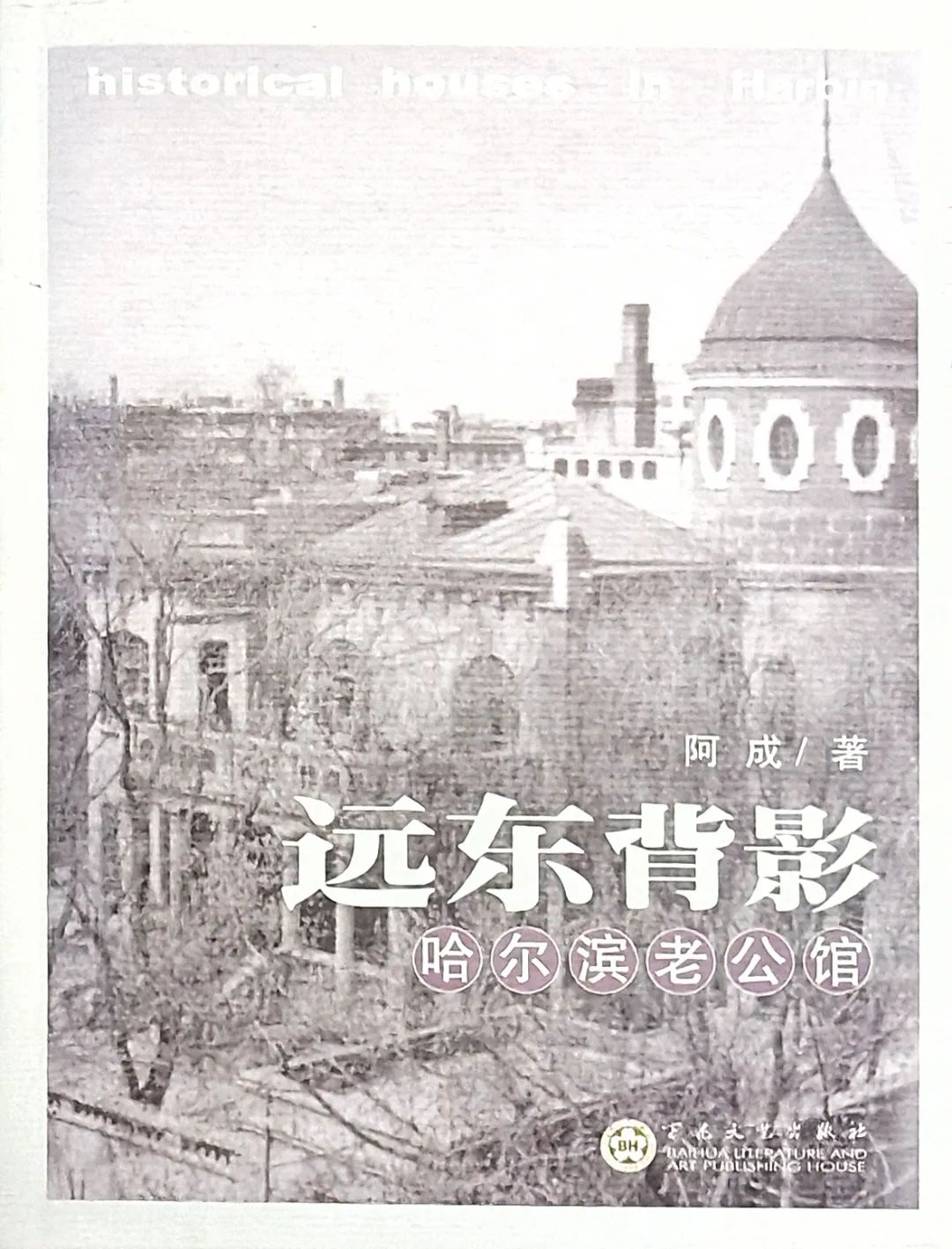

阿成:我在哈爾濱生活了幾十年了。上個世紀九十年代之前,親歷和見證了老哈爾濱的樣子,真的是很洋氣也很純粹。九十年代以后,哈爾濱像全國的各大城市一樣,發(fā)生了翻天覆地的變化,原有的哈爾濱建筑式樣以及城市布局,發(fā)生了很大的變化。實話實說,有時候我都找不到先前的路在哪里了。人太多了。比如說一個小區(qū)至少有2/3是外來戶。如果說,早年的外國僑民給我們帶來了西餐、西洋音樂、繪畫藝術(shù)、洋裝和歐式建筑,等等;闖關(guān)東的山東人給我們帶來了魯?shù)匚幕ㄉ綎|的美食,等等,那么,黑龍江境內(nèi)的農(nóng)民兄弟姐妹的大量涌入,使我們的城市里新添了許多新的美食和服飾,比如說鐵鍋燉(燉雞、燉魚、燉排骨、燉大鵝)、殺豬菜、蘸醬菜……還有農(nóng)民兄弟姐妹喜歡穿的大花棉襖(先前只有在城市郊區(qū)才可以發(fā)現(xiàn)這樣的美食、這樣的打扮),但這恰恰給后來的寫作者提供了新的表達空間。哈爾濱內(nèi)容的書我寫了好幾本了,《哈爾濱人》《遠東背影》《和上帝一起流浪》《胡天胡地風流》《饞鬼日記》《舌尖上的東北》等等。還有兩本,最近出版,書里面主要是講哈爾濱,有空可以找來看看。在哈爾濱,我崇拜的、尊敬的前輩作家比較多,像寫《冰山上的來客》的烏·白辛(我曾經(jīng)冒昧地打報告給市里的領(lǐng)導,要求給他搞一個塑像。當年的宣傳部長樸逸先生真就批了。這尊塑像立在太陽島上)。還有,像長篇小說《雁飛塞北》、電影文學劇本《孔雀飛來阿瓦山》的林予老師,話劇《千萬不要忘記》、電影《徐秋影案件》的叢深老師,和全國中短篇小說獲得者《不該將兄吊起來》的王毅先生。等等。

文化藝術(shù)報:您是講故事的高手,這些故事都是從哪里來的?

阿成:生活中處處都有故事,只要你肯去聊。可千萬別說您是一個作家,你要跟聊天的對象是同等的身份、同等的工資、同等的處境、同等的喜好,才會有共同的話題(千萬別有點兒文化水兒,寫了點作品,就不知天有多高地有多厚)。只要你下去,不是走馬觀花,只要你真心地肯跟尋常百姓交朋友,何愁沒故事呢?

文化藝術(shù)報:2000年以后,您寫了大量的散文隨筆,出版了《哈爾濱人》《風流倜儻的哈爾濱》《舌尖上的東北》《饞鬼日記》《行走在路上》《遠東的背影》《殿堂仰望》《和上帝一起流浪》,以及央視拍的紀錄片《一個人和一座城市》和最近熱播的《三餐四季》等等,這些書多次登上暢銷書排行榜。寫作散文隨筆的心情和寫小說有什么不同?

阿成:散文隨筆(包括雜文),是對生活的感悟。寫小說難啊,寫一篇好小說更難。這就是小說的魅力。雖然說散文隨筆寫起來狀態(tài)會放松一些,但其中的文化意味很濃啊,但也切勿陷得太深,可以寫一點“水仙花情結(jié)”的東西,但重要的是別寫得太假。俗話說,“交人交心,澆花澆根”。真誠,是文學創(chuàng)作的靈魂。

文化藝術(shù)報:對年輕作者,您有話要說嗎?

阿成:我從事文學創(chuàng)作比較晚,都三十多歲了(好像是34歲)。記得剛剛調(diào)到《小說林》編輯部的時候,編輯部在葦河林業(yè)局的一個林場辦了一次業(yè)余作者的改稿筆會。我作為負責黑龍江稿件的編輯,頭兒讓我主持這次筆會。當時,北京的青年文學雜志社的一位編輯聽說了,就坐火車趕到了我們筆會的所在地,跟我們在一起待了兩天。我們聊了很多。其中他說的兩句話我至今記憶猶新,一個是,你們這叫啥筆會啊?住的、吃的,太簡單了。第二句話是,你們這個筆會真好,大家在一起討論作品非常真誠,不藏著掖著,沒有互相不服氣、彼此拆臺。風氣好啊。難得呀。實話實說,近幾年來,我和黑龍江、哈爾濱的文學界的聯(lián)系幾近于無,我們那一代作家彼此之間的聯(lián)系也很少,一年聚在一起吃個飯也就是了。風過耳,偶爾也會聽到一些不和諧的聲音。我覺得,您要是認為自己是一個有出息的青年作者,將來一定能夠?qū)懗龊米髌罚瑢ξ膶W創(chuàng)作又充滿了真誠,切記要遠離那些是非多、聚在一起全是七個不服八個不忿這樣的小圈子。要遠離這樣的地方,這種類型的人對他們來說是一種消遣,見東說西話,見西說東話,玩一種雙面人的樂趣,但對有出息的青年作者卻是一個致命的干擾。記住我說的一句話,最后證明你價值的,不是玩那些扯淡的假消息,而是文壇公認的好作品,誰也打壓不了你。這,才是硬道理啊。

(本專欄圖片由受訪者提供)