陳毓賢:追憶葉嘉瑩與趙鐘蓀

趙鐘蓀、葉嘉瑩和艾朗諾在緬因州船上,1973年。

因有許多共同友人,朗諾和我與葉嘉瑩教授五十多年來斷斷續(xù)續(xù)地互通音訊。

先是1969年,朗諾暑假跟了他在加州大學的中文老師白先勇到臺灣,街上的人講普通話還是閩南語,朗諾仍分不清,但他對中國詩詞很感興趣。那時白先生教書不久,非常熱情,不但把他安置在朋友家里,找?guī)孜慌_灣大學助教替他補習,還帶他拜見葉先生。白先生自己在臺大讀外文系時,就常翹課到中文系聽葉先生講詩詞。

當時朗諾已選過加大圣芭芭拉分校所有的中國文學課,暑假過后便北上到西雅圖華盛頓大學讀大四;而我大學在馬尼拉讀了兩年,在臺北讀了兩年,都沒畢業(yè),也到華大讀大四,和朗諾成了無話不談的朋友。我住在校外一個姐妹會所,常到主持中文教學的嚴綺云教授家蹭飯,寒暑假也在她家過。嚴教授是嚴復的過繼孫女,和丈夫高書哿都為人慷慨開朗,尤其喜歡替學生做媒,錯以為我們兩人是情侶,朗諾因為小事被房東趕出來,也被收容到他們家住。第二年秋,嚴先生聘了趙鐘蓀到華大教普通話。趙先生暫寄居高嚴寓,他一口京片子,能言善道,英俊挺拔,長得像紅極一時的香港電影小生張楊。最難忘的是有一天我上街回來,嚴先生和趙先生心血來潮在廚房搟起面來做蔥油餅,那美味令人回味無窮,我再沒吃過那么可口的蔥油餅了!葉嘉瑩數次從加拿大溫哥華來看丈夫,于是我也有緣認識了她。

朗諾和我在1971年春果然結了婚,他到哈佛讀博士,導師是海陶瑋(James Robert Hightower)。海陶瑋每年暑期都請葉嘉瑩到康橋和他一起研讀詩詞,每次來趙如蘭教授都請吃飯,因為知道我們是舊識,總邀我們奉陪。朗諾在哈佛那十六年,我們幾乎每年都與趙鐘蓀葉嘉瑩夫婦見面。大家熟了,照美國習俗直接呼名道姓,但我們仍保持在西雅圖的習慣,稱趙鐘蓀為“趙先生”。朗諾暑假負責緬因州一個小鎮(zhèn)上的帆船俱樂部,邀趙葉夫婦乘船。有一次他們找到一位學生開車過來,大家揚帆出海玩得不亦樂乎。到緬因自然要吃龍蝦,買龍蝦時葉嘉瑩興致勃勃地問小販雌雄怎么分辨。她逝世后我又想起這件事:為什么我們吃螃蟹要分雌雄,而龍蝦就是龍蝦,從沒有其他人問這問題呢?買螃蟹要雌的,是因為想吃蟹黃,難道龍蝦不生蛋嗎?到網上一查,才知道美國法律規(guī)定,捕獲的抱卵龍蝦不準留下,須扔回海里,所以食客從不關心龍蝦的性別,只有觀察細微的葉嘉瑩才有這種好奇心。

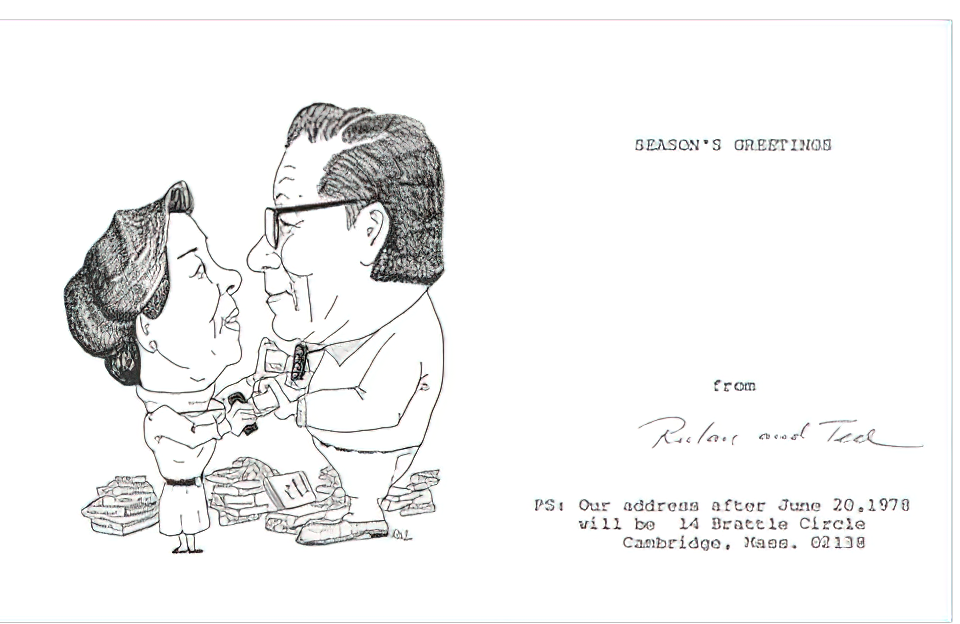

趙如蘭和卞學鐄1977賀年卡

也就是在如蘭家的春節(jié)晚宴上,如蘭看一群人圍著洪業(yè)聽他講往事,就說:“應該有人把他的故事錄下來!”我心想:我非常想與洪老先生更親近,這件事舍我其誰?于是,我鼓起勇氣,向洪業(yè)提出用錄音機錄他往事的想法。洪業(yè)去世后,我把他的回憶整理成書,這便是哈佛大學于1987年出版的《洪業(yè)傳》,后來該書的中文版又添加了不少難以用英文表述的內容。書中提到,洪業(yè)晚年好作詩,不時與葉嘉瑩、植物學家胡秀英,還有哈佛燕京圖書館的戴廉唱和。他說,把自己的思緒和感觸轉化成一首詩的那種滿足感,就像“女人把孩子生出來”那么痛快。可惜我原本沒有出中文版的打算,就沒有向他要些他和葉嘉瑩酬唱的詩詞。

張立青、何謙、葉嘉瑩、艾朗諾、洪業(yè)、齊文穎、李卉(抱著艾瑞思)、周杉、Beatrice Spade、朱紅,麻省劍橋艾家,1980年。

美國亞洲研究學會每年3月都有個龐大的年會,朗諾屢次招呼葉嘉瑩、周杉以及耶魯大學的孫康宜幾位同道在會上設小組談論中國古詩詞。我們1987年搬到加州后,與葉嘉瑩見面的機會就少了,朗諾有時在學術會議見到她,也止于寒暄幾句;直到2004年,白先勇的青春版《牡丹亭》在上海大劇院上演,朗諾和我從美國飛去看戲,葉嘉瑩也從天津趕來,我們才有機會重聚。葉嘉瑩對他這當年的旁聽生頗感自豪。

陳毓賢、葉嘉瑩、艾朗諾,上海大劇院,2004年。

葉嘉瑩與白先勇,上海大劇院,2004年。

最后一次和葉嘉瑩見面是2006年。朗諾和我在中國旅行,碰巧南開大學開國際會議,我當時正和周質平合作用英文寫胡適和韋蓮司的情史,陳啟云教授便邀我參會,談談各地有關他們的檔案資料。會議的開幕主講人居然是葉嘉瑩,八十二歲的她步履輕盈,不用講稿,引用了七八首詩,抑揚頓挫地朗誦起來,一字不漏,全場大為傾倒。

此后我們陸續(xù)從白先勇口中聽到葉嘉瑩的消息。2016年,他打電話祝賀她生日,之后,他笑哈哈地告訴我:“你猜她怎么說?她說‘繼續(xù)努力!繼續(xù)努力!’她九十二歲還在努力,我豈能放棄?”白先生次年選了《牡丹亭》中最膾炙人口的九折,組織北京各院校一些對昆曲感興趣的學生排練“校園傳承版《牡丹亭》”,把他們帶到南開替葉嘉瑩慶祝九十四歲農歷生日,這讓她非常高興。轉眼間,白先生也八十七歲了。數月前,他還領了二十年前的原班人馬,在國家大劇院重演青春版《牡丹亭》,之后又到南京演出,他對葉老師也無愧于心了。

近年來葉嘉瑩在中國成了公眾人物,網絡上有許多關于她生平的報道,讓我對她有更深一層認識,但我對趙先生向她施暴的傳聞感到難以置信。據說趙先生抗戰(zhàn)期間被日軍扣押過,在臺灣一關就是四年,并因此牽連葉嘉瑩帶著仍未斷奶的長女一起坐了幾個月的牢。他出獄后從不談在牢中經歷了什么,但性情變了。葉嘉瑩始終沒搞清楚丈夫為何受押,他自己也許也感到莫名其妙。估計那時在海軍當文員的他不會貿然鬧事,可能只是多說幾句話罷了,這種無妄之災在當時很尋常。從那以后,他再也沒找到安穩(wěn)的工作,在華大教普通話的經歷相信也沒持續(xù)太久——他英語不靈光,又缺乏教書經驗,還難免感到自己大材小用。回想朗諾和我與他頻繁接觸的日子,正是他們家遷往加拿大后的頭幾年,那時生活安定,兩個女兒相繼成家,也許是他人生中最樂觀的時期,也可能是他們夫妻關系最好的時光。可惜好景不長,一個令天下父母都難以承受的災難正在前方等待著他們。

可憐葉嘉瑩為維持一家大小生計,有段時間在臺灣地區(qū)四所學校兼課,教完書還須做各種瑣碎的家務,因為趙先生向來認為家務不是男人分內事。所幸她心中另有個天地,那就是詩詞的世界。她同時活在這個自幼便醉心的隱秘世界里,這使她能夠保持內心的平和,給人的印象總是那么從容愉快。1969年起,她受聘于加拿大不列顛哥倫比亞大學(UBC),生活上終于得以松一口氣。我沒注意到趙先生是何時在葉先生身邊消失的。是不是他們疼愛的大女兒與女婿遭遇車禍雙雙身亡的1976年?葉先生說,她為此事閉門謝客,久久不能釋懷,最終把悲痛化為力量,自1979年起利用假期自費到中國四處講學,1989年從不列顛哥倫比亞大學退休后,更是大半時間都在中國。趙鐘蓀去世后,葉嘉瑩干脆移居到天津,變賣財物把所有的儲蓄都捐贈給南開。2024年末,葉先生在天津逝世。我想,葉嘉瑩到中國講學,固然是因為可以用自己的語言盡情表達,痛快地談她心愛的詩詞,但何嘗不是趁此名正言順地遠離那個令她苦不堪言、充滿傷心回憶的家?

葉嘉瑩以輔仁國文系學士文憑能在北美大學立足,很大程度是因得到哈佛海陶瑋教授的鼎力支持。也許怕引起讀者無謂的猜疑,她中文著作里似乎很少提到海陶瑋。海陶瑋1998年把他們兩人各自名下的十七篇新舊文章結集成書,題為“中國詩歌研究”(Studies in Chinese Poetry),由哈佛出版。海陶瑋寫了短序,說三十年來,他們幾乎每年相聚,葉嘉瑩常到哈佛,他自己1979至1980一整學年在UBC訪問,這部集子是兩人一起研讀詩詞的結晶。又說他們原本計劃合寫宋詞發(fā)展史,最終未能實現(xiàn),反而演變成葉嘉瑩和四川大學繆鉞于1987年合撰的《靈谿詞說》。葉嘉瑩寫了篇很長的前言,其中提到,兩人因海陶瑋1966年在臺灣省參與富布賴特訪問學者的遴選而結識。不料此事引發(fā)了一場風波——臺大校長錢思亮已應允密歇根州立大學派葉嘉瑩前往該校訪問,而海陶瑋卻堅持要她去哈佛。最終的妥協(xié)方案是,葉嘉瑩該年暑期先赴哈佛,隨后在密歇根待一年,再到哈佛一年。海陶瑋后來又為她申請到研究經費,使她得以在哈佛再留一年,然而按臺大規(guī)矩,教授不可離校超過兩年,于是,葉嘉瑩決定將女兒和已抵達美國的丈夫留在當地,自己返回臺大任教一年,同時也為年邁的父親申請美國簽證。結果美國政府不但拒絕了她父親的簽證,甚至懷疑她可能借故滯留美國,連她本人的簽證也取消了。恰逢此時,不列顛哥倫比亞大學有個教書職位空缺,海陶瑋即推薦她去。此后,海陶瑋幾乎年年都申請各種經費,邀她到哈佛訪問,并幫她修潤文章在《哈佛亞洲學報》上發(fā)表。這情形,在她開始到中國講學后一度中斷,但自1987起,兩人又每年夏季相聚。

葉嘉瑩說她的生命中沒有愛情,和趙先生結婚是經不起他苦苦追求。老實說,他們那一代人的婚姻,有幾個是愛情驅使的呢?往往是習俗、倫常和契約的交叉產物。所謂“男大當婚,女大當嫁”,男女到了適婚年齡,只要門當戶對,雙方不太討厭又有幾分珍惜,便順水推舟成婚了。1948年,葉嘉瑩已二十四歲,在當時幾乎要被視為老姑娘了,若錯失養(yǎng)兒育女的機會,在那個時代怎么能行?何況彼時兵荒馬亂、烽火連天,人人都急于尋找一個可以依靠的歸宿。

如眾周知,夫婦之間往往難以容忍另一半有個長期的異性伙伴,哪怕只是事業(yè)上的搭檔。海陶瑋的太太帶大了四個孩子,還是一位青少年偵探小說作家,似乎有非凡的度量,對此不介意。(有趣的是,她叫Florence,小名Bunny,而葉嘉瑩的英文名字也正是Florence。)但趙先生就不一定那么寬宏大量了,畢竟,對方是位對妻子有實惠的男士,這種難以啟齒的不滿何以宣泄?

海陶瑋晚餐后備裝上路,麻省阿靈頓鎮(zhèn)艾家,1986年。

前年,葉嘉瑩在不列顛哥倫比亞大學的得意門生方秀潔與我商討一個問題時,提起她在溫哥華跟葉嘉瑩學詩詞時,常見到趙先生,說他性情急躁,一天到晚抨擊時政。葉嘉瑩去世后,我在網上搜尋到趙先生一些音訊,證實了方秀潔的印象。原來他1970年出過一本九十八頁的題為“煉獄”的小書,新世紀后,還在網上開通博客。明白趙先生一生的遭遇,也略能理解他為何憤世嫉俗。在他心目中,自己何嘗不是一位滿腔熱血、針砭時事的正人君子?他的文章不時引用《圣經》經文,希望他最終找到一份內心的安寧。

我把葉先生、趙先生和朗諾在緬因州一起拍的那張照片傳給方秀潔,說假若當時中國不是那么動蕩,他們婚后生活平穩(wěn),不排除他們會有個美好的家庭。方秀潔感謝我分享那照片,回想她八十年代曾和葉嘉瑩及海陶瑋同到我們家吃飯,并說她將從加拿大赴天津,慶祝葉嘉瑩的百歲誕辰。不久,我因事和洪業(yè)摯友、蒙古學家柯立夫(Francis Cleaves)的高足劉元珠通電話,她告訴我,她和丈夫也要從美國飛到天津為葉嘉瑩祝壽。我說朗諾即將在香港擔任第一屆“葉嘉瑩文學講座”的主講人,托她替我們向葉先生致敬。

香港中文大學2023年4月舉辦的這場講座,是由一位仰慕葉嘉瑩的匿名人士捐贈設立的,因新冠疫情已延誤了數年,香港相關禁令一解除,便趕緊排上日程。我們原以為又可見到葉嘉瑩,可惜她體力不逮,未能到場。朗諾自選的講題是“連天芳樹人何處?”,回顧他寫《才女之累:李清照及其接受史》的經歷。他深感這位宋代女詞人有重新評估的必要。近千年來,讀者慣于把李清照詞中的女主人公和她本人畫上等號,無視宋代的詞原本是寫給歌女唱的,男作家往往借用女人的口表達情感。我們憑什么咬定李清照詞中的女子就是她本人呢?這無須有的假定,讓后人塑造了一個多愁善感而柔弱的李清照,與歷史上的李清照不符。讀李清照除詞作之外的詩歌、文章和書信,就知道她是個敢做敢為、相當自負的人。這一點在她擺脫不幸的第二段婚姻的過程中最為凸顯。趙明誠去世后,她為情勢所迫,改嫁張汝舟,遭受家暴,不惜入牢舉報丈夫瀆職(宋代法律下親屬訴控尊長——包括丈夫——都須先受禁錮),結果張汝舟被流放,他們的婚姻也作廢。明清以來,中國社會崇尚婦女守節(jié),文人認為優(yōu)秀的李清照不應該改嫁,也不可能改嫁,把所有關于她改嫁的證據都視為誹謗,強調她和趙明誠恩愛無間。其實她與趙明誠的婚姻并不那么美滿,而她寫《金石錄后序》的動機之一,是要朝廷恢復她是趙明誠遺孀的“命婦”身份。近數十年來認真的學者都接受了李清照曾經改嫁這件事。

我當天坐在臺下想,“葉嘉瑩文學講座”講李清照太恰當了。她們兩人不但同是才女,而且人生軌跡有不少相似之處。葉先生也曾坐牢,也在兵荒馬亂之際嫁了個軍人,遭受家暴,最后憑自己的才智和努力與他離異。李清照晚景是相當凄涼的,葉嘉瑩比她幸運多了。宋代寡婦改嫁固然相當普遍,但在精英階層中仍被視為不甚光彩之事。李清照不得已改嫁,卻遇人不淑,又以極端手段脫身,難免受非議,甚至被當為笑柄。她后來看上一位特別聰明的女孩,自告奮勇收為學生,教她作詩填詞,女孩的父母竟拒絕了。朗諾每次收到版稅都有點過意不去,仿佛揩了李清照的油水,巴不得能夠分些給那晚年孤苦的她。葉嘉瑩雖然也承受了不少才女之累,但獲得許多貴人的賞識和支持:輔仁大學的老師顧隨、臺灣大學的臺靜農、哈佛的海陶瑋、南開的李霽野,都在緊要關頭替她開路;更有那么多敬愛她的學生。

葉嘉瑩夏天一般都穿1980年照片上那種花布連衣裙:短袖,小翻領,前開扣,略收腰身,圓裙,看上去瀟灑飄逸,很舒服。我找裁縫照做一件,穿我身上就不一樣。

詩詞是葉嘉瑩的避風港,是她的救贖,所以她像傳教士般到處宣揚詩詞。長年浸淫在詩詞中的她,早已化成一首充滿韻味的詩,無怪乎人見人愛。