空間之變與生命的哲思 ——論甫躍輝的《嚼鐵屑》

內容提要:甫躍輝的《嚼鐵屑》包含三部彼此關聯又相對獨立的長篇:《廣場》《大河》《危樓》。三部曲的空間各有不同,呈現為從“地方”到“無地方”、從“情感空間”到“孤獨空間”的變遷,這既帶來了敘事策略的變化,也帶來了人物關系和交流方式從“多向度”到“雙向度”再到“單向度”的變化。通過“人”與“故鄉/地方”關系的流變,小說對現代人的歸屬與命運進行了深度探詢。除日常生活和生存困境的展示之外,甫躍輝還通過探討“生與死”“愛與欲”“冷與暖”等人性/人生命題傳遞出現代性哲思,并用“嚼鐵屑”這一意象指喻人生之于世不得不承受的“苦熬”,從而將三部曲糅合為一個既有細密現實主義風格又具有濃厚象征意味的生存性寓言。

關鍵詞:甫躍輝 《嚼鐵屑》 空間 生命哲思 “苦熬”

今晚宇宙氣脈流動,/你看,我從我的石頭中出來,/想再和你談談生活,/談論我和你,談談你的生活/我從浩瀚的夜晚注視你,/觀察你,感覺你額間/從未消去的虛空/像激流一樣空洞……

——米洛·德·安杰利斯《相遇與埋伏》

《嚼鐵屑》(2023)是甫躍輝的第三部長篇小說,由三個彼此關聯又相對獨立的長篇構成:《廣場》《大河》《危樓》。部分篇章曾作為短篇小說發表,《廣場》則以《廣闊之地》為名發表于《十月·長篇小說》2023年第2期。長達60余萬字的《嚼鐵屑》對作家來說有著重要意義,被認為可向他人“推薦”之作和意想中的“大作品”之初步嘗試1。

我更傾向于將之視為甫躍輝“中年變法”的結果。這部作品在空間、情感、生存等維度上包含著許多自我革新的元素。一方面,他極力擺脫曾被批評家打上的“城/鄉”敘事標簽,內含的三部長篇所涉空間均無云南故鄉的影子,亦洗凈了僑寓之地上海的大都市氣息。至于他曾頗受關注的“漂泊”“時代”“異鄉客”“失敗者”等主題和形象雖有跡可循,但含義與此前的《動物園》《巨象》《飼鼠》等文本大相徑庭。如果說還有什么敘事精神保留下來的話,那可能是“外部世界與內在自我的對峙與沖突”2。只是這一次,他不再將自我與他者、自我與世界的澀硬碰撞進行內化處理,而將之融溶于“生與死”“愛與欲”“冷與暖”等永恒的人性/人生命題里。種種除舊布新的實踐表明,甫躍輝一方面鋪敘出了日常生活與人生困境的種種形態,另一方面通過現代性哲思演繹著極端化的生死命題并試圖尋找答案。

一、空間之變

《嚼鐵屑》三部曲《廣場》《大河》《危樓》的敘事空間各有不同,分別是舊城縣、酒房鎮、無人孤島,書名也包含著對應空間的隱喻。關于甫躍輝的城鎮書寫我們并不陌生,孤島卻來得有些突兀。陳思和在評價其小說集《安娜的火車》時,指出空間維度除“城市”“鄉村”“小鎮”之外,還有“遠方”3。《安娜的火車》的“南方”、《朝著雪山去》的拉薩,都可列入這一維度。但在《嚼鐵屑》中,“遠方”之遠令人驚詫。那座無人孤島位于太平洋赤道帶公海上,抵達之旅和島上的寂寞孤絕堪比“魯濱遜漂流記”。

這三個空間看起來風馬牛不相及,其間卻牽系著愛情和親情的絲縷:舊城是女主人公侯澈的老家,這位“滬漂”離開上海回家過年,最后因老同學樓春雨的示愛而可能就此留下,從這個結果來說,“侯澈”實為“后撤”;酒房鎮是侯澈的昔日戀人盧觀魚辭職后的暫居地,離上海不遠,他逸出了慣常生活軌道,在鎮子上終日游蕩,“觀魚”不妨作“觀余”解;孤島是侯澈的弟弟高近寒的工作地,他受聘于一個神秘的預防自殺組織而前往那里,以接待者身份為挽回自殺者的生命做最后一次努力。他工作地所在的塔,高五百多米,“高近寒”之意不言自明。

倘若將這三重空間放置在同一個鏈條之中,可以看到,越往后空間所攜帶的在地經驗和煙火氣息越弱。在段義孚和愛德華·雷爾夫等人文主義地理學者看來,當“空間”(Space)被賦予某種價值與意義時,它就成了具有獨特性的“地方”(Place),一個“價值的凝結物”4。對個體而言,最具價值感和經驗性的“地方”就是故鄉。如果說莫言、賈平凹等“50后”是為了謀求生存而離開故鄉的話,“70后”“80后”則是為了過不同的生活而選擇離開,如魏微的《異鄉》和馬金蓮的《孤獨樹》;或將故鄉當作鏡像人生的底色,如阿乙的《模范青年》和李鳳群的《大野》;或將之當作“到世界去”的物質與精神支撐,如徐則臣的《耶路撒冷》。無論哪一種,主人公與故鄉人事之間都有著纏繞不斷的關聯。

這種強聯結性在《廣場》中同樣存在。小說通過侯澈的視角勾勒出了以舊城為代表的中國縣城在現代性進程中的巨變。將“縣城”而不是“鄉村”作為主人公的故鄉,可見作家意識到了“鄉土中國”固然重要,但“縣鄉中國”已然不可回避。張楚的《云落圖》(2023)也是將云落縣作為“具體而微的‘地方’”,通過主人公的經歷建構起“縣城敘事”5。侯澈家所在的古樓村名為村,實則與縣城一體,這正是中國城鎮化進程的結果。小說寫到了舊城縣的老房屋、老廠區和老舊家屬區,也寫到了1990年代尤其是新世紀以來日新月異的新小區、商業區和消費場所。新舊城區判然有別,承載的內涵也迥然不同。過去的老屋寄寓著人們的情感,如侯澈家保留著她在童年和少年時代讀過的書,李青萍家的大院子是其子樓春雨歸鄉的情感源泉,路師傅的五金廠宿舍是他與杜霞的幽會處,也為杜霞提供了最后的庇護所。至于書名所指的縣城“廣場”,則施行著“生活空間”“生命空間”等功能,人們在此歌舞翩躚或嬉戲游玩。“小孩在追來追去,女人在看著小孩追來追去”6,就像歐陽江河《傍晚穿過廣場》所寫:“有的人用一小時穿過廣場/有的人用一生——/早晨是孩子,傍晚已是垂暮之人。”總而言之,房屋和建筑投射著人們的生活經驗和生命形態,縣城建設的新舊交替也與兩代人的新陳代謝形成高度同構。侯澈與母親高紅、樓春雨與母親李青萍、路茗茗與父親路師傅從彼此怨懟走向了親密、原宥和體諒,為“歸去來”的代際敘事打開了新的面向。

到了第二部《大河》,“人”與“地”之間的聯結可謂微弱。盧觀魚辭職后在酒房鎮租下老盧家的院子,經常去老薄的熱氣羊肉店用餐。敘事空間主要在這兩個地點之間展開。對盧觀魚來說,酒房鎮既不是故鄉,也非久留之地,最多稱得上是“存在性的空間或生活性的空間(lived space)”7。他像一個旁觀者,整天悠然游走,以陌生化目光觀察鎮上風物和人際關系。他對酒房鎮沒有地方依附性,對收獲的親情與愛情也并無多少依戀。他被中年失子的老盧夫婦認作干兒子,激動不已的是盧阿姨而不是他;他與老薄的“忘年交”以老薄掉入河中淹死而告終,老薄將羊肉店留給他和小冷,但他并沒有因此而安定下來;就連他與小鎮姑娘小冷的戀愛也不熱烈,若有若無,最后干脆無疾而終。

至于第三部《危樓》,“人/地 ”的經驗聯結趨向于無。小說背景是無人孤島,那兒除了高近寒,只有機器人“星期八”。其他前來此島的人均為自殺者,想通過絕頂刺激的“安樂死過山車”達成心愿。島上風光極佳,高塔里應有盡有,還有塞滿了書的書架,但除了單調的工作和向“星期八”下達命令外,高近寒無所作為,手機也沒有信號。他詢問以后如何向別人描述這個島,“星期八”說:“您大可以叫它‘島’‘小島’,或者‘孤島’。不過,‘孤島’顯然帶有強烈的感情色彩,顯得煽情,‘小島’也難免有些主觀。不如就叫它‘島’吧。不過這也不是我愿意的,我寧愿主人忘記它。”8“星期八”這個名字也是高近寒強行取的,亦非它所愿。當“界定”和“命名”被解構后,人們難以識別不同的地方,也不可能產生認同感,更無法“深入到人與地方之間的深度連接”。也就是說,“島”對高近寒來說不是“地方”,而是“無地方”(placelessness)或“非地方”(non-places)。“無地方”本指港口、機場、火車站、餐廳、酒店、樂園等流動性極高的場所,“其中不存在居住人口,也沒有任何傳統與可傳承的文化”9。當人們從“地方”中脫離出來,可能會感到自由,但也喪失了身份認同感與存在的本真性。就像高近寒在島上不但失去了空間感,還失去了時間感,只能通過寫日記來記錄并借此kill time。

《嚼鐵屑》三部曲的空間之變是從“地方”到“無地方”的變化,或說從“情感空間”到“孤獨空間”的變化。從這個設置可以看出,甫躍輝或許想通過“人”與“故鄉/地方”關系的變化探析現代人的歸屬與命運。從現實來看,侯澈和樓春雨的返鄉“扎根”概率極低,更具可能性的是盧觀魚的“無根”和高近寒的“失根”。對于沒有“根”的現代人來說,即便彼此之間聯結再多,面對的都是必然的孤獨,就像愛德華·霍珀畫作里的人物,雖處在同一空間中也依然疏離。格非《登春臺》(2024)對此也有所呈現,通過四個人物命運的深度聯結,敞露的卻是現代人的孤獨。《嚼鐵屑》還寫到了幾段戀愛和身體關系,本應最親密無間,卻讓當事人感到“更疏遠,更孤獨,更大的寂寥”10。

空間的不同決定了甫躍輝對這個復合性巨型文本采取多元化敘事策略:《廣場》主要通過人物關系和情節變化推進故事;《大河》通過對話揭橥人物性格,如老薄長篇大段地告訴盧觀魚自己的過往,鉤沉出人物生命狀態的前因后果和歷史“現場”的云詭波譎;《危樓》只有“人”而沒有“地方”,主要由高近寒“獨頭繭”式的意識流和內心獨白構成。至于前來自殺的各國人士向高近寒的傾訴并不構成對話,那只是他們在生命最后一刻對記憶褶皺的反復摩挲與擦拭。此外,三部曲都有“副文本”,位于各章開頭,以不同字體區分。甫躍輝對此也采用了不同文類。《廣場》的“副文本”是侯澈寫給盧觀魚的信,她向舊日戀人喁喁低訴自己的情感與婚姻狀態;《大河》以盧觀魚寫給去世戀人小冬的短信開啟講述,小冬的慘烈自殺觸發了他對死亡的思考以及對生命存在價值的疑問;《危樓》大量嵌入了高近寒的日記,模糊漫漶處以XX代替。信和短信均意味著可能性的交流,即便是想象中的,但日記只有一個讀者。種種敘事差異表明,空間之變帶來了人物關系和交流方式從“多向度”到“雙向度”再到“單向度”的變化。《尾聲:三岔口》用“危樓詩”“大河文”“廣場劇”三種文體收束全篇,無意中也契合了三重空間的不同氣質。

二、“冷暖人間”的生命哲思

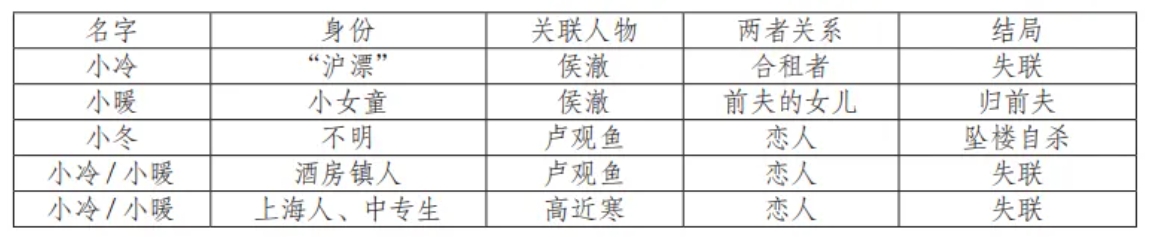

《嚼鐵屑》有一個引人注目或說令人恍惚的現象,就是幾個女孩都叫小冷或意思相近的小冬。小冷們或被戀人私下喚作小暖,或自己改名為小暖,而那個本來叫小暖的小女孩表面柔弱其實陰郁。很顯然,這是甫躍輝的有意為之。如此一來,能指和所指的對應關系被打亂,確定性被不確定性所取替。由于小冷們涉及的人物和關系各有不同,略作整理如下:

在文學作品中,“冷/暖”與“人生/人間”有著天然聯系,作家們以此對人間情狀予以高度濃縮性描述。此處不得不提一個頗有意味的名字和情節,甫躍輝讓小冷們先后失聯(死亡也是一種失聯),卻將乍暖還寒的生命力賦予了一個叫初春的智障女。她是路茗茗的鄰居,跟隨奶奶一起生活,眾人都以為她命不長,她卻奇跡般地活到了成年。她雖然話說不清楚,但愛讀《鋼鐵是怎樣煉成的》《約翰·克里斯朵夫》《神曲》《我與地壇》等“百家書”。這本是蕩出去的一筆,卻被寫得“節外生枝”,我猜測這個情節或許包含著他的某些期許。

甫躍輝將“冷/暖”在三部曲中進行了均質分布,讓兩者彼此相連又相互轉化。對于滋味千般的“冷暖人間”,作家不惜筆墨,鋪陳出了一系列關于生死命題的思考。他過往的小說也偶爾寫死亡,但《嚼鐵屑》不同,這部小說講述了大量的死亡事件,且從第一部到第三部,偶然的個體死亡演變為各國人士前赴后繼的自殺。之所以如此密集地講述死亡,或許是甫躍輝想通過這種極端情形來傳遞其生命哲思。這是一種現代性的思考,在那些懸疑化甚至不乏科幻化和未來感的情節背后,蘊藏著作者對于生命、愛欲、孤獨、生死抉擇等永恒命題的探詢愿望。

《廣場》主要講述了四起死亡事件:李旭的媽媽上樹摘花椒,結果吊在花椒樹上動彈不得,被刺扎傷又無人應答,等被發現時尸體都臭了;李青萍病亡,給兒子留下一大堆因非法集資產生的債務;路師傅被杜霞的丈夫殺死在廣場上,給舊城人留下一段桃色加暴力的八卦;侯澈的老同學趙飛飛夜釣時為了追大魚而淹死。如果說在第一部中,甫躍輝還頗有耐心地描述不同死亡方式的話,到了《大河》,他則將之簡化為不小心掉河而死或投河自殺。到了《危樓》,在高近寒工作的一年期間,前來自殺的共608位,被他勸退33位,也就是說自殺成功的共575位,這還不包括在小說結尾前來主動認子并因患漸凍癥而選擇自殺的侯總。雖然死亡人數眾多,死亡緣由千奇百怪,但死亡方式只有一種:安樂死過山車。與死亡方式越來越簡化形成對比的是,主人公對生死問題的思考卻越來越密集。尤其是高近寒,他在島上只有一件事可做,就是直面他人的自殺,這也讓他深度沉溺于死亡問題的思考里。小說還通過高近寒的迷路講述他在“地堡”遇到了二戰戰敗的日本兵和南宋末年的太傅張世杰。甫躍輝將這兩次相遇寫得極為詳實,所占篇幅頗多,并抹除了真實和幻覺之間的界限,這讓小說不但獲得了開闊深邃的歷史感,還豐富了生命哲思的內涵與指涉。

迪爾凱姆(涂爾干)寫過一部《自殺論》,將“自殺”定義為“任何由死者自己完成并知道會產生這種結果的某種積極或消極的行動直接或間接地引起的死亡”,并從社會學角度總結了三種自殺情況:利己主義的自殺、利他主義的自殺、反常的自殺11。這三種類型在小說中都存在,如親人皆亡故自己也患上乳腺癌晚期的林紅,為戒毒染上酒癮而走投無路的印度姑娘魯綺卡,遭遇“殺豬盤”但沉迷于愛之幻象無法自拔的俄羅斯工程師伊戈爾,遭遇類似于N號房事件的韓國姑娘樸承美,在兒子自殺后主動幫助其他自殺者結果自己患上抑郁癥的林鏡平。這些自殺事件帶著鮮明的時代特色,以明確的現實指征串連起了那些曾經轟動一時卻轉眼被遺忘的“人間消息”。如果不是作家予以記錄,或許它們將永遠地沉入時光河底而無人問津。

在書寫人類的死亡和自殺行為時,甫躍輝也同步寫到了動物之死:“酒房四美”之一的美味羊肉意味著有大量的羊被殺,領航鯨發瘋似的沖向海灘自殺,被反復取熊汁的黑熊扒開傷口自殺,被關在“絕望之井”的猴子崩潰自殺……“動物自殺,是深思熟慮的結果”12。熟悉甫躍輝的讀者都知道,他有很深的“動物情結”。如果說他此前通過“動物敘事”展現了“‘都市異鄉人’的生存窘境和人性變異”13的話,那么在《嚼鐵屑》中,他則以“眾生皆苦”的悲心將動物與人平等視之,為現代性生命哲思增添了一重生態學維度。

甫躍輝有意識地在人與環境、人與動物之間尋求辯證性的平衡,這種均衡性同樣體現在其思考中。在將死亡作為終極命題而進行深度質詢時,他并沒有一意孤行。“人海茫茫,各安生死,這才是普遍的人間。”14他看到生存之苦,但依然在尋找免除苦役的力量。三部曲中均出現了與佛教相關的場所和物事,以超驗性力量幫助人們度一切苦厄。《廣場》中有寂照庵和菩提樹,《大河》中有生生寺,《危樓》中有佛像和佛經。這并不是說作家在倡揚參禪念佛,而是引導讀者在佛性慈悲里領悟生死之間的轉化。就拿生生寺來說,明空大和尚在母親投河自殺后,四處化緣修繕古寺古塔,按照母親的模樣重塑觀音金身,又組織了救援隊,終日在河上巡邏,小冷跳河自殺就是被和尚們救起來的。生/死之間互為遞嬗,無始亦無終,這是佛教生死觀的積極之處,它通過對“無常”的肯定超越了將生死視為因果邏輯關系的認知,從而以平常心“把生命的過程上升到一個不能分開的整體”15。無獨有偶,將佛禪力量引入小說試圖解決或者說稀釋成住壞空之苦的做法,也見于艾瑪的《觀相山》(2023)。我不知道甫躍輝提供的這一路徑是否有效,但從《危樓》結尾“所有的大海和天空,所有的時間和生命,都在涌向他”16這壯美磅礴的一幕來看,他對生死的辯證性認知最終超克了對死亡的執著追問。

逶迤于小說中的哲思讓我想起了英格瑪·伯格曼的《第七封印》。騎士布洛克在瘟疫橫行的大地上遇到黑衣死神,他們擺了一盤生死棋,說好如果布洛克輸了就隨死神而去,而死神則為他解答關于生死問題的困惑。雖然結局如死神所愿,但布洛克對凡人之幸福與甜美生活的領悟為絕境帶來了一縷光亮。魔術師約夫和米婭夫妻的生活被精細地展現出來,撫慰了布洛克殫精竭慮的沉思。甫躍輝也擅長沉著密實地“厚描”現實,同時保留了善寫夢境和想象的特質,《危樓》還多方探討了科技化發展對于人類的影響。比如關于“星期八”,到底是高近寒控制它還是被它控制呢?那決定自殺者命運的紅燈是掌握在高近寒手里還是在它手里呢?如果是后者,人類的存在或消失還有意義嗎?諸如此類的思考與細節讓生之滋味醇厚彌漫,構成了小說寓抽象于具象、寓超驗于經驗的繁復肌理。

三、“嚼鐵屑”:我們在苦熬

“嚼鐵屑”這個書名頗具沖擊力,這是一個在日常生活邏輯中不可能實踐的動作。但在整部小說中,它數次出現,或現實,或夢境,或幻覺。我想無論哪種情況,在甫躍輝的敘事設想里,這個動作連同其對象都被傾注了強烈的時代癥候與生存寓意。

先從“鐵屑”說起,這個詞第一次出現是在《廣場》里。路師傅死后,侯澈陪路茗茗去五金廠宿舍。位于縣城郊外的五金廠早已廢棄,“空地上到處堆滿銹蝕的鋼筋、鐵條,更惹眼的,是切割成不規則形狀的一堆堆鐵屑”17,那里已成荒地,荒地之外新樓正在崛起。在《大河》中,盧觀魚深夜從老薄的羊肉店出來,在橋西側看到一個女孩,紅衣紅帽,長長的黑發,“臉上五官精致,細眉細眼的,猩紅嘴唇嚅動著,發出咔嚓咔嚓的金屬聲,鮮紅的汁液正不斷從她嘴角涌出”18,這個女孩就是正準備自殺的小冷。在被救起來之后,她發現自己齒間有鐵屑,口腔已經潰爛。在《危樓》中,高近寒在島上回憶起中學時代與好友孫石英喜歡沿著磚廠煙囪的天梯向上爬,嘴里常留有從生銹梯子上飄下來的鐵屑。后來煙囪被拆了,梯子成了廢鐵,“我撿起一根,觸手皆是紛紛剝落的鐵屑”,吃飯時“牙齒間嚓啦嚓啦響”,“我慢吞吞地咀嚼著,將鐵屑連同食物,全咽下去了”19。而盧觀魚至少兩次夢見自己在“嚼鐵屑”,這兩次夢境都與小冷/小冬相關,夢中的創傷、疼痛與咸腥血味兒絲毫不亞于現實。

說到“鐵”這個詞,總會讓人想起鄭小瓊,在五金廠多年的打工經歷讓她的詩文無法繞開“鐵”,比如“那些沉默多年的鐵/隨時遠離的鐵,隨時回來的鐵,/在時間沙沙的流動中,銹著,眺望著/渴望像身邊的鐵窗戶一樣在這里扎根”(《鐵》)。詩評家指出,在鄭小瓊筆下,“鐵的冰冷和堅硬,鐵的噬心和銳利,鐵的野蠻和無情”以符號化力量擴展為了“時代的鐵”和“世界的鐵”20。如果說鄭小瓊通過“鐵”的隱喻性書寫展現了“現代工業社會物對人的擠壓”21的話,那么甫躍輝則作為“鐵屑”的“發現者”捕捉到了這個“工業時代的廢棄物”22的空洞與悲涼。這種“廢棄物”在魯敏的《六人晚餐》中也可看到,在1990年代經歷改制后的工廠里,到處是“鐵屑子”“廢舊鋼絲、報廢零件”,那些被“提前退養”和“買斷工齡”的工人和廢零件一樣成了沒人要的“廢品”23。在此類敘事里,包含著時代發展給個體留下的創傷巨痛,正如齊格蒙特·鮑曼所說,在現代性的“秩序構建”(order-building)和“經濟進步”(economic progress)中,一些曾經有效的生產方式被淘汰,而曾經依靠這些生產方式生存的人也被剝奪了勞動的意義,“人”與“物”皆處于剩余和“廢棄”狀態24。

甫躍輝是敏銳的,他用“鐵屑”這樣一個無人關注的意象鉤沉出了時代的秘密,形象生動地描摹出了某些未被“看見”和未被“說出”的時代狀況。對詞語或說意象的發現與運用不單單是本體論的,更在功能論層面上獲得了價值感。而在小說中數次出現的“嚼鐵屑”散發著強烈的非現實性,為文本打開了重要的寓言性空間。結合這一動作出現的上下文以及小說的整體意旨,我傾向于將它解讀為一個具有普遍性和形而上意味的生存命題,那就是“我們在苦熬”。

眾所周知,文學譜系中的“苦熬”一詞來自于福克納。《喧嘩與騷動》的結尾附有一份家譜《康普生家:1699年—1945年》,在最后一條“迪爾西”的條目下,福克納寫道:“他們在苦熬。”25沒有具體人物,只有代稱。They endured,意味著主語既可以是他們,也可以是我們。如此理解,《嚼鐵屑》的“苦熬”則無關乎個體,也無關乎經濟和階層,而是“關于人類忍受能力(human edurance)”26的現象學描述。“冬去春來,那些返回故鄉的人陸續回來了,來到這陌生又熟悉的異鄉,苦熬他們的生活”27,這句話既是“異鄉客”盧觀魚在酒房鎮看到的景象,也不妨視為一種象征性的普遍狀態。無論是“廣場”展示的縣城眾生相,還是“大河”里的生死故事,抑或“危樓”里的自殺,都指向一出出人類“苦熬”的生存悲劇。尤其是在最后一部中,那些自殺者林林總總的原因表明,他們作為普通人,無非是想好好活著,但命運總在捉弄和折磨他們。當他們以為自己已經苦熬到了盡頭,卻發現離墳墓還有一段漫長而艱難的距離,于是不得不借助于外力。在三部曲中,無論是什么樣的結局,“苦熬”都是所有人的必經之途,也是人留存于世間唯一的痕跡。

但是,“苦熬”中亦有光亮。在福克納的《我彌留之際》中,美國南方農民本德侖帶領一家人將妻子遺體運回家鄉安葬。雖然在艱辛的路途中,一家人表現出了種種自私和丑陋,但還是信守對親人的承諾,完成了使命。一群人格并不高尚的卑微的普通人最后依然擁有生命的尊嚴與榮耀。在《嚼鐵屑》中,甫躍輝并沒有將“鐵屑”完全塑造為無用之物,在侯澈和路茗茗看到的五金廠鐵屑堆上,攀附著牽牛花藤和柔嫩綠葉;在高近寒的回憶中,煙囪所在的荒地有一片美麗的花海,登天梯的過程也是無限接近自我的過程。至于盧觀魚,他在夢中的“嚼鐵屑”本身就充滿了悖論,既有憂傷也有鮮美,既有傷害也有愛欲的撫慰,“他咀嚼這尖銳的美味,猶如咀嚼生命黑暗的本質”28。作者通過賦予“嚼鐵屑”以“苦熬”“希望”“生命本質”等多重含義,在日常生活的無聊和生存的艱苦卓絕里發掘出了堅韌的意義。如同加繆在《西西弗的神話》結尾所說;“攀登山頂的拼搏本身足以充實一顆人心。應當想象西西弗是幸福的。”

在中國當代文學中,除了史鐵生的《務虛筆記》、張承志的《心靈史》、余華的《活著》、閻連科的《年月日》等少數作品外,關于“苦熬”的文本并不多見。對于喜愛并尊崇陀斯妥耶夫斯基的甫躍輝來說,他的文學與精神資源更多來自俄羅斯和歐洲文學。在他的創作歷程中,《嚼鐵屑》注定會是一個無法被忽略的存在。他將這個巨型文本當作了質詢生活、生存、生命等難題與文體實驗的場域,并試圖將每一個維度都推向極致:如紀錄片般精細的現實主義、對情感關系無盡的探索、對死亡問題不竭的追問、多種文體的輪番“上場”……這固然是其才華與勤奮的全方位呈現,但也不免讓人擔心,在如此酣暢淋漓地將“儲備”一掃而空之后,他下一步的創作將走向何處呢?

[本文系2020年度國家社會科學基金一般項目“新中國七十年文學批評的范式嬗變與批評實踐研究”(項目編號:20BZW172);2024年度中央高校基本科研業務費專項資金資助項目“中國現當代文學批評的資源路徑與演進機制研究”(項目編號:2024JJ009)的階段性成果]

注釋:

1 甫躍輝:《走向廣闊之地(創作談)》,《長篇小說選刊》2023年第5期。

2 叢治辰:《外部世界與內在自我:我們時代的僑寓困境——甫躍輝論》,《名作欣賞》2013年第34期。

3 陳思和:《序言》,《安娜的火車》,甫躍輝,北京十月文藝出版社2015年版,“序言”第9頁。

4 [美]段義孚:《空間與地方:經驗的視角》,王志標譯,中國人民大學出版社2017年版,第9頁。

5 徐剛:《“縣城敘事”:附近空間與切身的人——論張楚〈云落圖〉》,《中國現代文學研究叢刊》2024年第2期。

6 17 甫躍輝:《嚼鐵屑1·廣場》,江蘇鳳凰文藝出版社2023年版,第140、207頁。

7 9 [加]愛德華·雷爾夫:《地方與無地方》,劉蘇、相欣奕譯,商務印書館2021年版,第29、103、“中文版前言”第II頁。

8 12 14 16 19 甫躍輝:《嚼鐵屑3·危樓》,江蘇鳳凰文藝出版社2023年版,第549、759、648、785、743頁。

10 18 22 27 28 甫躍輝:《嚼鐵屑2·大河》,江蘇鳳凰文藝出版社2023年版,第458、274、377、510、377頁。

11 [法]埃米爾·迪爾凱姆:《自殺論》,馮韻文譯,商務印書館2001年版,“導論”第11頁、第144-253頁。

13 何方圓:《甫躍輝小說動物敘事對城鄉個體精神困境的別樣書寫》,《沈陽農業大學學報》(社會科學版)2020年第5期。

15 黃夏年:《佛教的生死觀——以〈佛般泥洹經〉為例》,中國佛學院官網www.zgfxy.cn/Item/922.aspx。

20 張清華:《誰觸摸到了時代的鐵》,《芳草》2007年第4期。

21 謝有順:《分享生活的苦——鄭小瓊的寫作及其“鐵”的分析》,《南方文壇》2007年第4期。

23 魯敏:《六人晚餐》,北京十月文藝出版社2012年版,第103、101頁。

24 [英]齊格蒙特·鮑曼:《廢棄的生命——現代性及其棄兒》,谷蕾、胡欣譯,江蘇人民出版社2006年版,“導言”第6頁。

25 [美]威廉·福克納:《喧嘩與騷動》,李文俊譯,浙江文藝出版社1992年版,第336頁。

26 批評家邁克爾·米爾蓋特在《威廉·福克納的成就》中對《我彌留之際》的評價,轉引自李文俊:《“他們在苦熬”——關于〈我彌留之際〉》,《世界文學》1988年第5期。

[作者單位:北京外國語大學中國語言文學學院]

[本期責編:鐘 媛]

[網絡編輯:陳澤宇]