《記者加繆》:在流放地與王國之間

2024年11月23日,為紀念斯特拉斯堡解放八十周年,法國總統馬克龍在斯特拉斯堡大學宮發表演講,并宣布歷史學家馬克·布洛赫入祀先賢祠。布洛赫的杰出貢獻與高尚人格自然無可爭議,但在這樣一個時間節點“制造”一個歷史事件,馬克龍的用意也顯而易見:在演講中,馬克龍稱布洛赫是“影子軍隊中的啟蒙者”(l'homme des Lumières dans l'armée des ombres);而這位投身抵抗運動的歷史學家最終慘遭蓋世太保殺害的命運,使得圍繞他足以形成一個“哀悼傳統”(卡內蒂語),進而凝聚越發渙散的人心。值得注意的是馬克龍對于二戰時期阿爾薩斯及摩澤爾地區“非己所愿者”(Malgré-nous)的強調:“納粹德國強行征召我們阿爾薩斯和摩澤爾地區的年輕人入伍,把他們當作帝國的孩子,盡管他們是法國的孩子……他們的悲劇必須被賦名、承認和銘記,因為這是我們民族的悲劇。”

盡管并不知道“非己所愿者”的真實愿望,但凝聚共識是我們樂見的歷史使用方法,布洛赫的家人也欣然接受了這一榮譽(布洛赫的孫女敘澤特·布洛赫表示對此“非常自豪,非常感動”)。但也有人做出了不同的決定。2009年,法國時任總統薩科齊希望在阿爾貝·加繆去世五十周年之際,將其靈柩遷入先賢祠,卻因其子女的強烈反對未能成行。“我認為加繆并不需要薩科齊的肯定,”加繆的傳記作者奧利維耶·托德表示,“倒是薩科齊更需要一些知識分子的光環來裝點門面。”

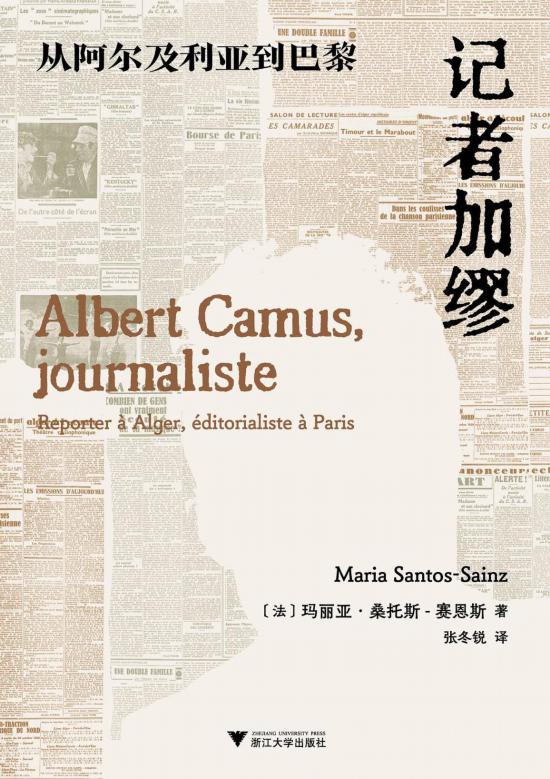

我們無需對當事人的決定予以評判。人因其立場而真實,而值得捍衛的自由之一便是決定自己持有何種立場。在新聞學專家,同時也是加繆研究學會會員的學者瑪麗亞·桑托斯-賽恩斯的著作《記者加繆》當中,我們看到的既是一個“非常規”的加繆,更是一個以今天的觀點看來“不夠客觀”的記者。“加繆將記者定義為‘首先應該具有思想的人’。這一概念有別于盎格魯-撒克遜新聞模式,后者建立在以客觀性為基礎的職業價值體系之上。”(248頁,引用時有改動)記者加繆持有的原則是“客觀并非中立”,記者必須形成自己的判斷,并對這一判斷負責。盡管作者通過轉引加繆在新聞界的“戰友”讓·達尼埃爾的觀察,一再強調對加繆而言,“新聞工作不是流放地,而是天堂”(161、164頁),但由于個人判斷與現實本身的局限,加繆的新聞工作遠未抵達天堂之境——這種不可即基本上是他最終退出新聞界的主要理由——但我們仍有理由認為記者加繆是幸福的,正如他本人對西緒福斯的看法。

阿爾及爾一年:四次戰斗,兩勝兩敗

加繆的記者生涯起步于阿爾及爾本土報紙《阿爾及爾共和報》。“加繆成為記者時只有二十五歲,但他那時已經具備了天賦、正直和成熟,這些品質引導他去譴責不公正和苦難。”(85頁)前一年加繆的工作是在阿爾及爾氣象研究所擔任辦事員。對于一個因身體原因無法成為哲學教師、已經待業兩年的哲學系畢業生而言,這份工作來得并不容易——考慮到這份工作可以有充足的時間進行創作,它與加繆最初的職業愿景相去不遠。然而與帕斯卡爾·皮亞的相遇改變了一切。“(與他相處會帶來)男人之間會有的那種樂趣。那種很微妙的,只是借火或幫對方點煙的動作——某種默契……”(《加繆手記:第一卷》,黃馨慧譯,浙江大學出版社,2016年,124頁)兩人在意欲進軍新聞業的理想主義者讓-皮埃爾·弗爾招攬人馬的過程中相識。很快,原本在巴黎《今晚報》任職的皮亞成了這份外省報紙的實際領導者,而加繆則辭去了氣象站的工作,開始擔任通訊記者。

用狄更斯的經典套話來形容《阿爾及爾共和報》所面對的時代環境似乎極為貼切,“那是一個最好的時代,也是最壞的時代”。作為一份打算“與一切斗爭并肩作戰”的報紙,“《阿爾及爾共和報》問世的時間非常好:此前幾天的9月30日,希特勒、墨索里尼、張伯倫和達拉第簽署了《慕尼黑協定》”([法]奧利維耶·托德:《加繆傳》,黃晞耘等譯,商務印書館,2010年,164頁),然而單靠討論國際形勢無法吸引讀者興趣,國內新聞的報道權限又勢必因時局陰影下當局的越發敏感不斷縮緊。但加繆無暇考慮這些。成為記者、肩負起“報道者”的責任,意味著他終于可以讓他所關切的苦難公之于世——他自己正是從貝爾庫的貧民窟而來。于是在《阿爾及爾共和報》存續的短短一年時間里,加繆完成了五十余篇文章,其中甚至包括四組針對現實事件的系列報道。

加繆的第一次跟蹤報道,針對的是發生于1938年的“奧當案”。皮埃爾·奧當原本是特雷澤爾鎮一家農業互助社的普通職員。出于對當地弱勢農民的同情,奧當提前從他們手中收購了當年的小麥,以規避價格波動帶來的風險,然而此舉卻觸動了當地富農及上層殖民者的利益。在尚未展開調查的情況下,奧當便被當局以私自囤積小麥的罪名關進了監獄。奧當給《阿爾及爾共和報》寫信描述了自己的狀況,讀到這封信的加繆立刻投入到“戰斗”當中。因為“對他而言,奧當是阿爾及利亞不公正現象的象征,在這里,強者的法律占主導地位,那是有權有勢者的法律”(97頁)。盡管當時為奧當案奔走呼告的記者不止加繆一人,但他的深入調查與雄辯風格超越了事件本身,將討論上升到人性層面:“在一個苦難和荒謬導致許多人失去人性的世界里,拯救一個人就等于拯救了自己,也等于部分拯救了每個人都希望看到的人類未來。”(98頁)更關鍵的舉動則是他在調查伊始即在報紙頭版發表了一篇寫給當時阿爾及利亞總督的公開信,譴責當執法官程序不當、濫用權力。在賽恩斯看來,加繆此舉承襲了自左拉乃至伏爾泰以來法國知識分子通過新聞介入現實的傳統:

在報紙上發表致國家總統或國家高級官員的公開信,這種新聞體裁是法國新聞界牢固傳統的一部分。在更早的時候,法國新聞史上的另一著名事件催生了巨大反響:由伏爾泰揭發的卡拉斯事件在輿論場上以公開信的形式向法蘭西共和國總統或國家高級權力機構提出質詢,這一行為至今仍然存在,但僅出現在極其特殊的事件上。加繆當時是一名年輕記者,他采用了這一傳統形式,其他常在報刊專欄發表文章的知識分子也是如此,比如左拉(他也是一名記者)和伏爾泰(他也是報紙的長期撰稿人)。簡而言之,這是在極端情況下,第四權向第一權發出的呼吁,要求為一個值得關注的案件伸張正義,并因此動員公眾輿論。(102頁)

案件的最終結果,宣告初出茅廬的記者加繆幾乎大獲全勝——奧當被當庭宣判無罪。盡管《阿爾及爾共和報》因此成為當局的眼中釘,為日后的停刊埋下伏筆,但加繆很快投入到第二場戰斗中。這次陷入麻煩的是當地進步主義宗教領袖奧克比,他被指控謀殺了當地保守派宗教領袖卡烏勒。這宗政治色彩濃厚的謀殺線索錯綜復雜,但加繆一開始便堅定地站在奧克比一邊,因為他堅信一個持有包容、溫和立場的知識分子,絕不可能訴諸謀殺這樣極端的手段,“加繆把賭注押在一個他認為正派的人的清白上”(109頁)。在圍繞這一案件的系列文章中,加繆將奧克比的形象與反殖民斗爭聯系在一起,而奧克比最終被無罪釋放,似乎意味著他再下一城。然而這場勝利卻遠不像奧當案那樣痛快,“讓加繆感到不自在的是,被告方的幾名證人,魯弗拉尼、塞勒、高茲朗、馬卡西這幾位先生都是《阿爾及爾共和報》的董事會成員”(托德《加繆傳》,175頁)。而多年后浮出水面線索,也暗示了奧克比并非完全清白,加繆的辯護雖在一定程度上促成了他免于牢獄之災,卻也導致他作為斗爭領袖生涯的終結(參見[美]赫伯特·洛特曼:《加繆傳》,肖云上等譯,南京大學出版社,2018年,269-270頁)。

也許正是因為奧克比事件中高層斗爭的曖昧不明,讓加繆決定更加專注于為底層苦難發聲。他的第三場戰斗涉及的是“歐里博縱火案”。一群阿拉伯農場工人向雇主要求漲薪,雇主不得已答應了他們的要求,隨后卻指控他們在示威結束后縱火焚燒了“建筑物”——實際上只是一些稻草棚。加繆立即抓住其中破綻,“指出工人獲得了他們要求的微薄漲薪后再進行縱火的荒謬性。工人們的反抗已經在地主示意壓制的一個小手勢之后被撲滅了”(113頁)。加繆繼續沿用他的“辯護”策略,試圖通過要求公布工人們的真實薪資狀況喚起大眾同情。然而這次的輿論戰未能奏效,很大程度上是因為“這次審判還是被用來作為一種威懾,以防止進一步的叛亂”(同上)。涉案工人最終被判十二個月的苦役,“1939年7月30日,加繆發表了他關于此案的最后一篇文章,闡述了被剝奪唯一家庭收入來源對于被判刑的農場工人家庭意味著什么”(115頁)。而對歐里博縱火案的關注、對苦難的描述與想象,則直接催生了加繆在《阿爾及爾共和報》最后一組專題文章“卡比利亞的苦難”,而這也是在《阿爾及爾共和報》發表的文章中,日后唯一被他選入文集的作品:

有人會說:“請小心,外國人會抓住這一點不放的。”然而,如果真有人會抓住這一點不放,那么他們就已經在世人面前以其厚顏無恥和兇暴殘忍受到裁判了。如果法國能夠奮起而自衛,反對他們的話,那手段可以用大炮,也可以用我們自己的方式,即我們仍然能講出自己的想法,仍然能以我們每個人的綿薄之力來糾正不公正的做法。

我所起的作用絕非去追尋什么虛幻的責任,我沒有當一個控訴人的興趣。即使我有這種嗜好,也還有許多許多其他的事不允許我那樣去做。一方面,我非常清楚,經濟危機已經給卡比利亞帶來了災難,不能再讓它遭受損害了。另一方面,我同樣也非常清楚,這種開明首創精神會遇到多大的阻力,有時這種阻力是來自最上層。最后,我也非常清楚,一種愿望,不管其原則有多么完美,在執行過程中是會走樣的。(《加繆全集:散文卷II》,王殿忠譯,上海譯文出版社,2010年,322頁)

不難看出,到這一組文章,加繆已經開始從記者轉向一名作家——或者更確切地說,從一名阿爾及利亞記者,轉變為一名法國作家。日后他將會被不斷詬病拋棄了自己的出身,但早在二十六歲時,他便已經遇見了自己與現實難分勝負的僵持局面。現實將反復沖毀理想主義者的沙堡,但反抗的痕跡終會留下。

“抵抗”在地下:反對惡之根

《阿爾及爾共和報》最終在1940年1月宣告停刊,加繆也成了“在阿爾及爾不受歡迎的人”(43頁),不得不離開故土另覓機會。他先是在奧蘭定居,隨后拜皮亞所賜,謀得《巴黎晚報》的校對工作。然而很快,如讓·達尼埃爾所言,“加繆比其他人更容易被賦予一項使命”(269頁),1943年,加繆加入抵抗運動,地下報刊《戰斗報》成為其反抗納粹的主陣地。關于這段“不可戰勝的夏天”的經歷,先前提到的兩種加繆傳記及美國生物學家西恩·B. 卡羅爾為加繆與科學家雅克·莫諾撰寫的雙人傳記《勇敢的天才》(孫璐譯,中央編譯出版社,2015年)等作品均有詳細敘述。賽恩斯主要從“新聞冒險”的角度展開考察。在她看來,《戰斗報》時期的記者加繆延續了他在《阿爾及爾共和報》工作時養成的習慣,“對于語言和表達的準確性十分嚴格,對為了服務于真相和有價值的信息所采用的語調也很苛刻”(165頁)。更重要的是,選擇通過社論表達主張的加繆依然堅持立場先行,“求索真相往往意味著選擇立場……由于行動與作品、新聞與文學之間的完美共生,特別是他的編輯工作,加繆進入了新聞史”(165-166頁)。

《戰斗報》的冒險為加繆贏得了某種權威。在巴黎淪陷的黑暗時光里,加繆儼然成為讀者的精神支柱。“1944年12月,讀者們簡直要從報攤上搶《戰斗報》,人們如饑似渴地讀加繆的社論,整個巴黎都在談論它。”(167頁)1950年,加繆選編自己這一時期的專欄文章結集出版,他在前言中寫道:“本書概括了一位作家投身本國公眾生活四年間的體驗,這一體驗,很自然地以丟掉了某些幻想和更堅定了信心而告終……即使僅剩下了一個人,只要樸實無華的真理原原本本地被接受,那么希望也就同時存在。”(《加繆全集:散文集II》,29頁)

“戴高樂將軍第一次執政結束后一個月,我進了《戰斗報》,它是當時巴黎文壇最負盛名的報刊。阿爾貝·加繆寫的社論聲譽鵲起:此乃一個真正的作家在評論時事。”(《雷蒙·阿隆回憶錄》,楊祖功等譯,社會科學文獻出版社,2017年,297頁)雷蒙·阿隆的回憶不僅佐證了加繆通過《戰斗報》的“戰斗”取得了巨大聲望,同樣值得關注的是他更傾向于將加繆視為“真正的作家”,而非新聞業從業者——一位作家高度介入現實并非一件尋常之事,當他拋棄“虛構”之屏障直接向公眾分享自己的信念,也意味著他需要承受這些信念對自己的直接拷問。對此托尼·朱特的評價更加切中肯綮:“加繆的觀點在抵抗運動的一代面臨第四共和國的兩難和遺憾之時,為他們定下了道德基調,他的許多讀者‘業已形成了每天通過他來思考的習慣’。到了五十年代末期,他感到和自己的公共自我已經發生了分裂,這也成了加繆作品和演講中持續焦慮的來源。”([美]托尼·朱特:《責任的重負》,章樂天譯,中信出版社,2014年,129頁)

無論如何,與阿爾及爾時期一樣,加繆仍有時間享受自己的勝利果實。1944年巴黎解放,意味著記者加繆可以從“地下”抽身。他很快又回到了自己在《阿爾及爾共和報》時期經營的主題。1945年他再次回到卡比利亞,隨后在《戰斗報》上發表了六篇基于實地考察完成的文章。但相比于幾年前面對苦難的單純發聲,如今的加繆必須做出抉擇,因為“在法國紀念解放的同時,阿爾及利亞在進行殖民鎮壓”(179頁)。一如既往,在這組報道最后,加繆仍在呼吁和平與正義——依然是以更接近一名法國作家的姿態:

今天的世界充滿了來自各處的仇恨。到處都是暴力和武力、屠殺和叫囂,污染了人們本來認為已經遠離了駭人毒氣的空氣。為了反對仇恨,我們必須去做我們能為法國以及全人類的真理所做的一切。(183-184頁)

“如此我們在他人面前便得以自由”

作為一名“偶像級”作家,議論、研究加繆者歷來眾多。新聞學專家與加繆研究者這樣的雙重身份,使得賽恩斯更傾向于將這位偶像引入如今因“后真相”“信息繭房”等時代癥候而越發疲軟的新聞事業當中。“對新聞業的反思,是加繆留給我們的最美麗、最正義的遺產之一……通過提升語言水平來提升這個國家。這是一場挑戰……以記憶對抗遺忘,以不敬對抗服從,以自由對抗奴役。這是對加繆所捍衛的新聞業具有的顛覆性意義的忠實詮釋。”(246頁)這一結論自然正確且振奮人心——如今我們實在太過需要加繆式的勇氣與樂觀精神,來對抗維勒貝克式的虛無與“屈服”。但作為一部試圖提供開創性意義的作品,賽恩斯依賴的材料過于單一:全書反復引用讓·達尼埃爾和羅歇·格勒尼耶兩位加繆在新聞業的“戰友”的觀點,在構成作品主體的同時還依賴二人的言論對更普遍的觀點,即加繆對新聞業其實興趣不大加以反駁。即便兩人的回憶足夠可靠、觀點足夠有力,這樣的寫法還是使得作品本身過于單調,而這種單調導致了賽恩斯始終未能直面“記者加繆”職業生涯的關鍵問題,即他緣何并未抵達“王國”,反而以一部《墮落》宣告了自己的退場。

匈牙利裔加拿大學者埃麗卡·戈特利布處理了相似的難題——她的作品名字便叫作“奧威爾難題”。這部作品討論的是“奧威爾絕望”,即有觀點認為奧威爾是因為絕望才寫下了《一九八四》——作品的根本意圖是否定人類為自由斗爭的價值。經由將《一九八四》投入“諷刺作品”“奧威爾的創作譜系”“心理學理論”三個語境進行的交叉論證,戈特利布最終得出結論:“敢于為個體獨特性和解放受壓迫者挺身而出;敢于堅持高尚的道德行為,哪怕不能立即得到可衡量成效的結果;敢于堅守我們最重要的人類遺產——未被敗壞的意識和話語;這是與奧威爾對人類精神的信念不可分割的斗爭本質。”([加]埃麗卡·戈特利布:《奧威爾難題》,陳毓飛譯,南京大學出版社,2019年,420頁)值得注意的是戈特利布也在這部作品中談到了加繆,“加繆的奧蘭城,我們看到即便是在老鼠出現之前,它就已經成了一座‘人間地獄’……它被阻隔在精神生活的源頭活水之外,成了荒原,成了地獄”(同上,291頁)。固然戈特利布在這里討論的是“小說家加繆”的經典文本《鼠疫》,但《鼠疫》中不乏對新聞業的批判——若是能將“記者加繆”的現實遭遇與文本中的創造結合起來進行論述,我們或許會得到一個更具說服力的知識分子形象。

另外值得關注的“難題”,則是加繆作為一種知識分子代表,其聲譽的持續走低——這一趨勢甚至從他生前摘下諾貝爾獎便已開始。根本問題也許還是加繆試圖在正義與自由之間尋求平衡的策略,這使得他既是上位者眼中的“麻煩”,同時也無法取得弱勢者的信任,甚至招致他們的“反抗”。2015年阿爾及利亞作家卡邁勒·達烏德憑借《默爾索案調查》一書獲龔古爾獎首獎,這部以“為在《局外人》中被默爾索謀殺的阿拉伯人賦名”為己任的作品的成功,可以看作是“反加繆”者的一次勝利。然而到2016年,達烏德便因為針對德國跨年夜性侵事件的評論——“在阿拉伯世界中存在一種對于女性、身體及情欲的惡劣對待”——遭到十九位學者聯名發文抨擊,他們指責達烏德重演了“東方主義式最扭曲、最具成見的陳腔濫調”(據維基百科“卡邁勒·達烏德”詞條)。到2024年,達烏德再次憑借《天國美人》一書摘下龔古爾獎,而這次只過了幾個月,他便再次陷入爭議漩渦:此書以阿爾及利亞內戰為主題,然而很快便有一名內戰幸存者指控達烏德盜用了她的個人經歷與創傷。由于達烏德的妻子是一名精神治療師,同時的確為這名幸存者提供過治療,后者的指控似乎并非空穴來風。這一事件因為同時涉及寫作倫理、醫療倫理,乃至民族問題而變得無比復雜——當年致力于反抗加繆讓阿爾及利亞受害者無名就戮的達烏德或許很難想到,自己的作品如今可以在法語世界得到認可,卻被禁止以阿拉伯文在阿爾及利亞流傳。

加繆及其反對者“俄羅斯套娃”式的命運,似乎預示著知識分子介入現實這一偉大傳統,其合法性正在被不斷削弱。“如今,我們可能正處于某個已知文明的終點,我們正在走向一個外觀神秘的時代……對前國家神話的強烈渴望正處在最高峰。……將要面對未來沖突的知識分子將不同于巴黎曾經那些偉大的開路者——在過去漫長的世紀里他們曾是我們的指南針。”([以]施羅默·桑德:《法國知識分子的終結?》,樊艷梅譯,上海書店出版社,2023年,215頁)然而無論是否被信賴,指南針終究存在。哪怕我們僅僅將記者加繆的嘗試看作天真到“荒謬”的理想主義,我們也不應忘記作家加繆針對個人生活,尤其是生活在荒謬世界的個人的建議:“能夠和荒謬分庭抗禮的是一群向它挑戰的人。如果我們選擇為這群人效力,就是矢志為對抗一切謊言或沉默的政治而展開對話,直到荒謬的程度。如此我們在他人面前便得以自由。”(《加繆手記:第二卷》,黃馨慧譯,浙江大學出版社,2016年,168頁,引用時有改動)