善本漂泊——平館甲庫珍藏古籍避難記

中國國家圖書館收藏《永樂大典》224冊,其中有62冊存于臺北故宮博物院。和這些古籍一起暫存臺北的,還有國立北平圖書館(國圖前身)善本甲庫中的2萬余冊精品,它們大多是大內秘藏、海內外孤本,卻被送上了橫跨太平洋的游輪,遠渡美國。

從戰火中上海灘一別,這些善本離館已八十余年。文津街7號,如今的國家圖書館古籍館是它們的家,然而在琳瑯書庫內,只剩下縮微膠片。

隨著古籍數字化,一張張“游子”照片,已經化身千萬。但端詳照片上的藏書章,仍不免五味雜陳:送走這些古籍時,它們命懸一線,如今天下太平,卻不知何時能歸故里。

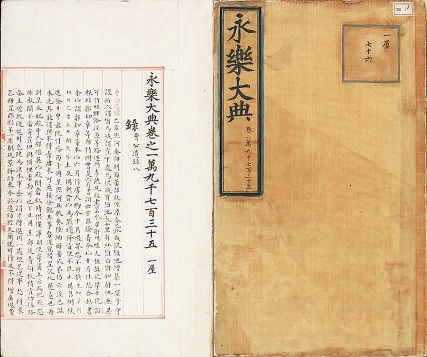

《永樂大典》卷19735

從謎團到水落石出

《永樂大典》被《不列顛百科全書》稱為“世界有史以來最大的百科全書”。如今存世的400余冊較原來的11095冊,不僅微乎其微,而且只有副本。

臺北故宮博物院藏有嘉靖副本《永樂大典》(簡稱《大典》)62冊,統一編號為“平圖013150-013211”。“平圖”二字表明,它們屬于國立北平圖書館(簡稱平館)。

與大部分臺北故宮博物院文物不同,它們不是在1949年倉皇運到臺灣的,而是在1965年,從美國國會圖書館啟程,漂洋過海而來。

與之同行的,還有平館善本甲庫中的2萬余冊精品。甲庫,是民國時期典藏宋元明早期善本的書庫。上承清內閣大庫舊藏,又廣納清末民國幾代學人潛心搜羅的善本,其中宋刻元刊薈萃,珍貴稿本云集。從甲庫中再精選出來的這2萬多冊古籍,價值非凡,卻背井離鄉棲身美國,又從美國到臺灣,至今仍未有歸期。

如果把這些嘉靖朝抄寫的《大典》想象成一群400多歲的老人,那在上海的歷險,一定是他們閑話平生時愛聊的話題:“孤島”藏身,敵特追尋,提心吊膽闖海關,悲情滿懷渡重洋……唉!雖然沒回北京,但能存于天地間,已是萬幸。

如今,那些抗戰時期的護書人早已作古,但隨著史料發掘,曲折的情節逐漸浮現。2024年7月,雷強博士竭十年之力搜集整理的《袁同禮年譜長編》出版,讓2800多件手札、檔案初次披露,護書行動中的“中樞人物”袁同禮,也重新回到了人們視線中。

袁同禮曾參與故宮博物院和平館籌建,在敦煌學發軔,故宮文物南遷,平館善本南遷和運美,《永樂大典》海外尋蹤等一系列歷史事件中,都是關鍵人物。他與梁啟超、蔡元培、李大釗、胡適等名家,及伯希和、費正清等西方漢學家都交往頻繁,但卻是“五四”群星中常被忽視的一位。

“袁同禮對國圖的影響,就相當于蔡元培之于北大,” 雷強在國圖做展覽和善本閱覽工作時發現,“雖然在各種活動中,人們常常談起他,但大多不明就里,泛泛之言”,因而發愿撰寫《袁同禮年譜長編》。

十年“慢功夫”,書稿無一日不輟于心中、浮于腦海,讓他身心俱疲,目力、腰背皆廢,近于潰敗邊緣。好在他耐力非凡,于嘈雜、繁亂的工作間隙,完成了對大量中、英、法文史料的收集和梳理,成稿厚厚五本書。

隨著袁同禮在文獻中鮮活起來,102箱善本運到美國的故事,也愈發振聾發聵:

抗戰期間,平館為避侵華日軍戰火洗劫,將部分珍藏南運,并于太平洋戰爭爆發前夕將部分珍品運往美國國會圖書館寄存。整個過程歷時近十年,遷徙萬里,遠赴海外,異常艱辛。

遺憾的是,一直以來,這段歷史史料不多,存疑不少。很長一段時間,由于此事極機密,參與者又大多沒留下完整回憶,因此背景、細節一直撲朔迷離,甚至以訛傳訛。

“故宮文物南遷留下了大量圖片資料,但平館善本南遷過程,卻只有一張圖片存世。這還是在善本到達美國之后,由美國國會圖書館報道的。對于平館來說,這是一場保護古籍的‘硬仗’,但由于在保密情況下進行,在大陸沒有留下一張照片,也沒有一篇公開的報道。”時任國圖展覽部主任的林世田曾在十年前的“紀念抗戰勝利70周年館藏文獻展”中,對此深表遺憾。

這次,隨著袁家提供的書信以及眾多海內外檔案披露,袁同禮、胡適等核心骨干,在亂世中殫精竭慮,幾乎發瘋的心路歷程終于有了完整復盤。

“有些人對善本送到美國的事頗有怨言”,雷強動容道,“作為一個歷史研究者,我看到的是時局的步步緊逼,一個個按照常理做出的最好選擇,其過程是動人心魄又伏脈千里,了解越多越能同情理解。”

抗戰勝利80周年之際,這個故事終于可以徐徐展開了。

國立北平圖書館正門

1929年5月11日,北平北海圖書館舉行館舍奠基儀式。

從藏書樓到圖書館

存在臺灣的62冊《大典》,大多蓋著兩個藏書章——“乾隆御覽之寶”和“京師圖書館收藏之印”。從大內到民間,從藏書樓到圖書館,是它們保存歷程的關鍵一步,也是心驚肉跳的一幕。

這部本應藏于紫禁城的書,能進入圖書館,源自清末重臣張之洞的一個心愿。

清宣統元年(1909年),軍機大臣張之洞兼管學部時,奏請移交包括殘存《大典》在內的翰林院藏書,作為創建京師圖書館的基礎。

從他的奏章可以看出,翰林院敬一亭所藏《大典》在乾隆時已殘缺不全。光緒元年(1875年)修繕翰林院時,所存已不足5000冊。

八國聯軍進北京(1900年)時,翰林院成為戰場,僅存的800余冊竟被當作防御工事的磚頭、隨手抓起的擋箭牌。戰火焚毀,再加上人為搶劫,幾乎化為烏有。

次年,英國駐華使館歸還了330余冊,卻被監守自盜的守門、衙役等瓜分。翰林院掌院學士陸潤庠下令追回的64冊,就是張之洞所說的清廷殘存了。張之洞有所不知的是,這位標榜寡欲的狀元,竟把收上來的書都搬到了自家宅院。

清末民初,兵荒馬亂,陸潤庠本以為沒人“管閑事”,哪想到,自己碰上了同樣愛書如命的“刺頭”魯迅。

北洋政府成立后,“學部”蛻變成“教育部”,魯迅任社會教育司第一科科長,主管圖書館、博物館事務。從1912年到1926年間,《魯迅日記》中有關圖書館的記載,共有941次,內容涉及館址的選擇與調整、藏書擴充、業務開展等。

最讓魯迅費心的是京師圖書館,該館的一把手雖然是他的上司夏曾佑,但夏曾佑是個“甩手掌柜”,《魯迅日記》說,“在部終日造三年度預算及議改組京師圖書館事,頭腦岑岑然”。

聽說陸潤庠保存了部分《大典》,魯迅便托人帶口信,以教育部的名義請他交還國家。那時陸潤庠已經年過古稀,只是搪塞過去。魯迅又多次登門,表面上有事相求,其實是軟磨硬泡。

陸潤庠拗不過,終于交出64冊《大典》,其中4冊存放于教育部圖書室供展覽,60冊送交京師圖書館保存。張之洞在清末許下的心愿,這才達成。

一來二去,魯迅與陸潤庠還成了忘年交,他在雜文和書信中多次提及陸潤庠,均含敬意。在魯迅筆下,陸潤庠不是一個暮氣沉沉的政客,而是一位頗具黑色幽默感、痛恨國民劣根性的漫畫家。

1915年,教育部下令,必須在善本書籍上“蓋印編號”,同時下發了“京師圖書館收藏之印”石質印章一方。臺北故宮博物院現藏《大典》中,35冊鈐有此四角略帶點橢圓的長方印,應該就是首批入藏圖書館的《大典》。

《大典》以音韻分目,針對某“字”,罕見完整卷數,連續連卷之書更是少見。而臺北故宮博物院收藏的“八灰”冊,卷2808-2813,“梅字”3冊,以及“九真”冊,卷2948-2955,“神”字4冊,卻是少見的連卷。

從中可以看出,臺灣所藏是現存《大典》中的精品。

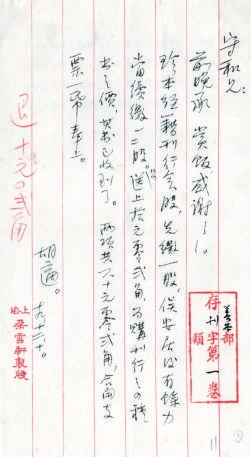

1930年12月10日,胡適致袁同禮函。

從陋室到遠東第一

60冊《大典》入藏京師圖書館,卻沒享受到“鎮館之寶”的待遇。

當時坐落于方家胡同的京師圖書館,地址偏僻、館舍凋敝,但寶貝可真不少。《大典》與文津閣《四庫全書》、內閣大庫里的《明實錄》、敦煌遺書等古籍擠在一起,根本沒有開放展覽、用于研究的機會。

北洋政府后期,軍閥混戰,文化事業是最早被“斷供”的。

1926夏,梁啟超被聘為京師圖書館館長,卻無半分經費。到冬天,館中無煤生火,無紙糊窗,冷風颼颼如冰窖。梁啟超不忍員工受凍,更不忍國家典籍散失,就將自己的五萬元人壽保險單向銀行抵押借款,用來發薪、生火、糊紙。據不完全計算,梁啟超前后墊付館費達一萬多元,相當于當時一戶普通家庭幾十年的生活費用。

即便經費緊張,梁啟超仍希望能擴充館藏。從一封信中,就能看出他的急切心情。

1926年7月,梁啟超在給助手李四光、袁同禮的信中,特別提到日本人對京師圖書館館藏虎視眈眈:“頗聞日人之東方文化會眈眈于方家舊籍,吾館似不能不乘此時急起直追,兩公謂何如?”

1920年代,已有大量日本人來中國收購古籍,京師圖書館的善本最多,日本人自然虎視眈眈。另一方面,作為國家圖書館,對中華文獻要盡全力去收集購買,因而要“急起直追”。

他的苦心經營終究沒有白費。1929年8月,按照他生前的建議,京師圖書館和北京圖書館合并為國立北平圖書館。中華教育文化基金董事會(簡稱中基會)用美國庚款退賠款全力支持平館的現代化轉型,包括新建館舍、購買圖書等。

兩年后,一座富麗堂皇的建筑在北海邊落成(即現在的國圖古籍館)。它的外表是宮殿式的,有綠琉璃廡殿頂和漢白玉欄桿,門前還搬來了圓明園的獅子看門,安佑宮的華表鎮院;內部則是一流的公共空間,有鋼鐵書架、暖氣爐、通風機、發電機、衛生設施等。新館從設計到建造,資金全部來自中基會,花費130萬銀圓,硬件配置是當時遠東最大最先進的,在世界上也算一流。

為祝賀新館開館,美國英格利夫婦捐贈《大典》卷8091-8093“城”字冊。此時,《大典》的保存環境有了極大改善,就連善本地庫的鋼筋都是從英國定制的。

1931年6月25日,國內外兩千余代表參加了新館落成儀式。館長雖為蔡元培,但他長期不在北平,館務幾乎都由37歲的袁同禮主持,致答詞的也是他。

早在1920年,蔡元培就親自選定袁同禮出國,學圖書館學,并認定他將來可堪大任。別看袁同禮留美時間不長,但是他勤走勤看,廣交朋友,顯示出極強的人際交往、溝通能力。多年后,季羨林還在回憶中,稱他為北平的“外交部長”,同班同學傅斯年則用了sociability(交際廣)一詞來形容他。

從1924年袁同禮回國,到1937年北平淪陷,只有短短的13年,這也是平館發展的黃金期。館內大小事,他都事必躬親,網羅人才更是不遺余力。

最重要的是,他有“通中外圖書之郵”的能力。《年譜》中收有數以百計袁同禮與國際同行的英文往來信件。1934年,他赴多國訪問,與各大學、圖書館進一步確立出版品交換業務,平館成為當時東亞最為重要的學術、文化機構之一。

主持平館之外,袁同禮還是在世界范圍內調查《大典》存世情況的“第一人”。

從留學開始,他歷時15年,足跡遍及歐美,對流散在國外的《大典》進行調查、收集、復制。至1933年,他已證實中外所藏《大典》349冊,出版《永樂大典現存卷目表》,將卷數、頁數、韻目、內容和藏地等都做了詳細表格。他還派優秀館員王重民等,到歐美漢學家身邊臥底,以便讓不能收回的古籍,影像先回家。

外孫女袁書菲說:“外祖父對記錄海外的古籍善本、藝術品和文物的興趣,源于他的一個愿望——那就是當中國有一天有能力要求各國返還這些古物時,他所修編的相關目錄能在談判過程中起作用。”

袁同禮致力于追索流失海外的中國文物,對《大典》的流散狀況又了如指掌,自然能四處征集,廣為搜羅。到1934年,平館所藏《大典》數量已達93冊。

一時之間,平館善本藏品之精,數量之豐,冠于全國。1931年6月新館開館之初,袁同禮曾說,“欲為中國文化之寶庫,作中外學術之重鎮”,照此勢頭發展下去,平館本可以成為世界一流的圖書館,但僅半年光景,這一宏愿便被時局打得稀碎。

袁同禮先生

1949年,袁同禮在美國。

從國殤到古籍南遷

“九一八”事變后沒幾個月,日本人把矛頭指向上海。

1931年12月8日,閘北的商務印書館,當頭迎來6枚上百公斤的燃燒彈。第一枚炸彈落在油墨倉庫里,瞬間,那些被熔化了的鉛字像水一樣在地上流淌。

第二天,日本浪人又潛入未被殃及的東方圖書館(今涵芬樓前身)縱火,全部藏書化為灰燼,紙灰沒膝,標志性的“五層大樓成了空殼”。

最令人痛惜的是,這座號稱“遠東第一,世界第三”的私人圖書館,藏書46萬冊,包括善本古籍3700多種,共35000多冊;其中還有中國最為齊備的各地方志2600多種,共25000冊。

大火將東方圖書館吞噬后,余火數周不息。住在10多公里外的老上海回憶說:“當年圖書館的煙灰飄在家里陽臺上,整整一個禮拜!”

商務印書館董事長張元濟,看著滿天飛灰,嗚咽著說:“這是我的罪過!如果我不將這些書搜羅起來,不是集中保存,仍然讓它散存在全國各地,豈不可以逃過這場浩劫!”

鄭振鐸曾在《劫中得書記》序言,描寫了十年藏書一朝被焚的痛苦,他寫道:

沒有燒干凈的焦黑紙片,漫天飛舞,就像是墨色的蝴蝶。幾十上百片地隨風飄墜到庭院里面,拿手撿起來,還有一點余溫,隱隱約約看得到上面的字跡。這些可都是古人的文獻啊,我的收藏竟然跟著一起“蝶化”了。

所謂“蝶化”,出自《莊子》的典故,萬千愛書人的心痛,用在這里,再貼切不過了。

這場浩劫也讓國人明白了,日本人不僅要奪取中國的國土,更要消滅中國的文化。日軍侵滬司令更是在“一·二八”事變后得意揚揚地說:“燒毀閘北幾條街,一年半年就可恢復,只有把商務印書館、東方圖書館這個中國最重要文化機關焚毀了,它則永遠不能恢復……”

從此,一場文化自救,一場書籍與炮火的賽跑,悄然展開。袁同禮拋下建設“世界一流圖書館”的夢想,轉而把維護文明命脈作為頭等大事。

1933年1月12日,北平城里積雪初融,分外寒冷。四合院里,氣氛更是凝重,平館委員會,包括主席胡適,副館長袁同禮,委員長陳垣和委員傅斯年、劉半農、任鴻雋正在召開秘密會議。

就在同一天,日軍攻占長城要隘九門口,北平告急。三個月前,故宮博物院古物已經開始打包準備南運,平館珍藏如何保全,也得有個決斷。

最珍貴的典籍要不要南遷?這個提議,很快被否決了。

一來,南方氣候潮濕,不利于保存。二來,路途遙遠,容易發生意外。況且,還有些委員擔心“南遷代表放棄北平,會動搖抗戰信心”,拿不定主意。

最終,做了個折中的決定:善本就近轉移到北平周邊有國際背景的機構,顧忌著國際關系,日軍總不好動手。

從1月13日到5月23日,平館挑選藏書,總計封裝233箱,分四批運往天津大陸銀行、北平德華銀行及北平協和華語學校三處寄存。

每個裝書的箱子都是松木釘制,厚實又耐磨。工作人員還為每本書都裹上蠟紙,用來隔絕潮氣,封蓋前也會塞入藥物,防止蟲蛀鼠啃。為了方便整理,工作人員根據《千字文》順序,對這些木箱進行編號,書箱封條,除由裝箱人負責簽名外,還必須有胡適、任鴻雋、袁同禮的簽名。《大典》有專門的藍色書套、書盒,書簽上,那清秀的毛筆字,是老館員陳恩惠的筆跡。

安頓才兩年,平館又接到國民政府急電,令他們將館藏的古籍善本,“以極機密之方法,擇要轉存南方,以策安全”,《大典》不得不踏上顛沛流離的旅程。此次的目的地只剩下上海和南京可選。尤其是上海,可以用租界作掩護,躲避搜查。

平館雖然名義上是政府和中基會合辦,但經費全靠中基會提供,而中基會提供的經費中,并無搬家費一項,全館員工只得一起上陣,把586個大箱子搬到正陽門火車站,分批南運。

其中有197箱甲庫(清以前)善本、107箱乙庫(清以后)善本、49箱唐人寫經、15箱內閣大庫輿圖、8箱漢石經楚器及金文拓本、116箱西文整部科學雜志、30箱西文東方學善本書籍以及64箱梁啟超寄存書籍。

搬過家的想必都知道,書籍壓分量,最難搬運。這次古籍大轉移,國民政府未派一兵一卒,一切皆由平館員工秘密進行。全面抗戰爆發前,能將《大典》等善本,存于上海公共租界,將內閣大庫輿圖等,存于南京地質調查所,已經是大費周折了。

盧溝橋事變后,平館人員一路南遷,在北平、上海、南京、昆明、香港等地均有辦事處。袁同禮的女兒袁靜上過十余所不同的學校,當袁書菲問母親為什么要經常搬家時,她說:“我們跟著書走。”

1935年,錢存訓與許文錦女士訂婚。

從告急到篤定赴美

1937年7月初,27歲的錢存訓受袁同禮之邀,主持南京分館。12月13日南京失守,除了大屠殺,日軍還實施了空前的“文化劫掠”。

設在地質調查所的平館南京分館被踐踏時,連日軍小原孝太郎都感到于心不忍:“這貝殼、這珊瑚、這古代的茶壺,無論哪個都不是平凡之物。沒一會兒,聽說為了建宿舍,要把陳列架、陳列品都打算扔出去當作柴火用。如此一來,從世界各地收集而來的昂貴而珍稀的化石、巖石壺也就與路邊的石塊毫無二致了,而且陳列架也將化作一縷青煙,再也沒有比這更令人痛惜的了。”

劫后余生,錢存訓本打算去后方,中途接到袁同禮的電報,說上海辦事處需要人,便毫不猶豫地來到上海。

盡管此前已有耳聞,但眼前情形仍讓他觸目驚心:“難民麇集,房屋奇缺,生活費用高昂,日本憲兵和特務在租界區內到處橫行”。如何在此等惡劣條件下,保護平館最珍貴的善本?錢存訓的心如這租界“孤島”般,沉寂,惶然。

躲過南京屠城的他明白,周圍敵特密布,公共租界也不安全。考慮到當時日本和法國維希政府維持邦交,或可避免干擾,他們將存放在公共租界倉庫中的善本全部遷移到位于法租界的震旦大學博物館。后又化整為零,遷入附近租用的民房,分散掩藏。

1940年3月,蔡元培先生去世,袁同禮臨危受命,繼任館長。當時館務困難重重,一是沒有館舍,二是“金主”中基會停撥購書款;三是教育部沒有平館的預算。

戰時,大批高等院校和科研機關內遷,都在搶經費,而在國立北平圖書館和國立中央圖書館的發展上,教育部似乎更傾向于中央圖書館。

受到排擠的袁同禮曾向胡適訴苦:“平館經費前以中基會無力增加,曾向教育部請求列入國家預算,亦未能辦到。近來物價日昂,美金一元可換國幣三十余元,同人星散,辦事尤感棘手,倘不從速設法,則后顧茫茫,真有不堪設想者”。

“萬分窘迫”中,法國投降,日偽的勢力滲透到法租界。“滬上租界允日憲兵隨時搜查,已攫取我政府寄存物不少”,這讓本已陷入焦慮的袁同禮更加輾轉難眠。

失眠的日子里,他琢磨著國寶還能去哪?大半個中國要么淪入敵手,要么戰火紛飛,若穿越敵占區長途搬運,國寶隨時可能毀于一旦。無奈之中,他將目光投向了大洋彼岸的美國國會圖書館。

這一想法一度被認為是“發瘋”,連好友傅斯年也極力反對。

“在戰時,這需要國際合作和嚴格保密。而袁同禮曾在美國國會圖書館實習過,兩館之間長期有圖書、人員交換,袁同禮又同美駐華大使詹森、美駐滬領事羅赫德、國民政府教育部部長陳立夫等有多年私交,平館委員會主席胡適還是中國駐美大使,這些都是難得的機緣。”雷強分析,袁同禮并非自作主張,也不是異想天開。

從書信看,從1940年起,袁同禮就開始與詹森及羅赫德協商,將善本書籍運往國會圖書館寄存,待戰爭結束再運回中國。

胡適在美國聽說袁同禮“發瘋”了,知道事關重大,也積極行動,多次與美國國務院及國會圖書館接洽。國會圖書館自然十分樂意,但還有一個條件:為善本逐一拍照,制成縮微膠卷,以供查閱。

中國方面,陳立夫不僅同意,還為運輸路線出謀劃策。雖然征得兩國政府同意很順利,但上海海關此時已被日軍嚴密監視,如何避開密布的眼線,將善本安全運抵美國?過海關成了最難的一關。

直接由美國軍艦拉走,無疑是最安全穩妥的辦法,但美政府以滬上情形不明,不肯答應。美駐滬領事羅赫德雖然支持此事,但又覺得300箱書,數目太大,萬一被日偽發現,可能會被沒收。

胡適見國會圖書館不肯派人到上海,決定自己提供費用,資助平館館員當時在美國國會圖書館工作的王重民到上海,與袁同禮共商運書辦法。

1941年3月4日,袁同禮和王重民冒險抵達上海。“及抵滬,見公共租界與法租界交界處,小巷口皆不許通行,大街亦堵截其半,僅留車馬與行人過路。”初睹此情形,二人頗覺“驚心”。

在如此嚴密的監控中,讓300箱書從租界搬到碼頭,過關上船幾乎不可能。袁同禮忍痛決定,再精選100箱庫存精華。

在那危險的境地里,王重民和平館善本部主任徐森玉每天潛入法租界,他們將這300箱書一一打開,精挑細選。最終花了三個星期,從6萬冊書中挑選出了2700余種,近2萬冊最有價值的善本,裝滿了100箱,60冊《大典》也在其中。

別看時間緊迫,但箱內均用鐵皮密封,以防潮濕,書目一式四份,便于提交教育部,及多方核對。一切就緒,只欠東風,但東風就是遲遲不來。

平館善本運美裝箱書目

從死路到柳暗花明

江海關(即上海海關)監督丁桂堂,是海關中職位最高的華人,與袁同禮也是舊識,他幫著出謀劃策,擬出出關的上中下三策:

上策是由美國國務院授權駐上海總領事,把該館善本作為美國財產報關,但美國方面對此猶豫不決。

中策是將善本裝在舊衣箱中,用攜帶行李的方法過關。不僅費用高,且多人攜帶難保不走漏風聲,自然也被否定了。

下策是由國民政府訓令江海關,由江海關發放通行證,日方可能會免檢。雖然風險很大,但值得一試。

袁同禮這邊心急如焚,僅用20天便完成裝箱,但重慶政府那邊卻拖著不辦,直到4月30日,才飭令江海關發給出口許可證。

這50天中,機會已經稍縱即逝。一是“鑒于前段時間運送存于租界的中國銀行白銀出了危險的先例,現在形勢比那時更緊張,還是不運的好”。二是因為“碼頭工人多被敵偽收買,驟見大宗箱件出口,難免檢查阻止”,丁桂堂已不愿承擔責任,下策又告失敗。

計劃不停變化,不斷擱淺。到1941年5月,王重民不得不回美國,連胡適也灰心喪氣,建議“太危險則不動”。

然而,時局不由人。1941年7月,為排擠美、英在華勢力,軸心國動議汪偽政權收回上海公共租界,存滬善本面臨更大危險。

據錢存訓回憶,正當眾人焦頭爛額之際,他偶然得知妻子的張姓同學有位哥哥在江海關任外勤,這位海關人員倒是樂意幫忙。

于是,錢存訓在這名張姓人員值班時,將書箱化整為零,每次約十箱左右,以中國書報社的名義開具票據報關,假稱是替美國國會圖書館購買的新書,票據上注明的是《四部叢刊》《圖書集成》等大部頭新書,但箱內裝的卻都是善本書籍。在張姓海關人員的照應下,不用開箱檢查,直接簽字放行。

從1941年10月開始,他每隔幾天就送去一批書箱報關,一直延續近兩個月,到12月5日,最后一批善本書籍由上海駛美的“哈里遜總統”號輪船運出。

兩天后,珍珠港事件爆發,日本對美宣戰,并進攻東南亞各國。上海報紙刊登一則消息稱,“哈里遜總統”號在行至馬尼拉時被日軍俘獲。錢存訓覺得,最后一批善本書籍肯定被日本方面截獲了。

但是到1942年6月,他又在報紙上看到了一則由里斯本轉發的海通社電稿,稱美國國會圖書館宣布,平館善本書籍已全部運抵,即將開始攝制縮微膠片。最后一批書是如何逃脫劫難,安全運達美國的?對錢存訓來說,一直是個謎。到美國后,他還調查過這條船,知道這條船被日本征用直至擊沉,這反而加深了他的疑惑。

很長一段時間,由于只有錢存訓在1967年的回憶,這件往事有很多讓人困惑的地方:這批書到底是怎么運的?為什么是102箱?“哈里遜總統”號之謎如何解釋?

如今,通過對袁同禮、王重民、胡適,以及教育部檔案的解讀,另有雷強在《年譜》中披露的美國駐華大使詹森的檔案,這一謎案更清晰了一些。

1941年2月,美駐滬使領館,以到美國辦展覽的名義,先運走了兩箱書。這兩箱書的書箱子稍微小一點,算是按照“上策”投石問路,但也讓美方對大批運書,有了點畏難情緒。

5月,當眾人一籌莫展,乃至放棄的時候,袁同禮仍在積極溝通。

一方面,他致函胡適,希望繼續說服美國政府。另一方面,他專程到香港密會詹森,又在8月重回上海,與方方面面重新商討運美計劃。海關當局表示:每次運三四箱,可保無虞。超過此數,則不敢擔保。

在美駐滬領事的介紹下,袁同禮又結識一美商,該運輸商主張將書箱即日運往美國在滬的海軍倉庫,一旦軍艦到滬,即負責代運,而且還是免費的。袁同禮大喜過望,不過,這一行動需要時機,那時到上海的美國軍艦已經越來越少,最后只好不了了之。

8月,袁同禮自己帶著4箱書,從上海坐輪船到香港,但在廈門就被日軍開箱抽查了。幸虧抽查他的日軍對版本、漢字都不熟悉,才僥幸躲過一劫。這場虛驚也證明了,“中策”從上海到香港再到美國這條路,很難走通。

最終,這批古籍冠以美國圖書館新購圖書之名,自1941年8月下旬至10月上旬,分批商運,其中25箱運到華盛頓的國會圖書館,75箱運到了加州大學伯克利分校。

“收件人、收件地址多次變化,主要是為了掩人耳目,另外,伯克利在西海岸,從海運運費上看,也更便宜。” 雷強發現,教育部下撥的3000美元運費,在袁同禮精打細算的運作下,竟然還有結余。

“最遲到10月,所有書已經全部運完。這一時機抓得很精準,因為到10月底,美國的一切船只已停駛上海,12月8日太平洋戰爭爆發,接著香港淪陷,無論是上海或香港,這些善本隨時可能湮滅。”雷強感慨,袁同禮不僅對時局判斷得很準,而且在關鍵時刻非常果斷。

由于一直忙于善本運美,袁同禮的家人們錯失了離開香港的時機,失陷于此。1941年10月30日,袁同禮在給胡適的一封信中,痛陳被困香港時,他的三個孩子同時得了盲腸炎,因為沒錢診治,小女兒袁桂不幸夭折,袁家在“私人方面亦告破產”。

不過,家事并非此信重點,袁在信的開篇,就鄭重地將這些書托付給了胡適,“分存兩地或應集中一處,敢請費神代為籌劃”。

1921級、22級紐約州立圖書館學校學員與教員合影,第一排右三為袁同禮先生。

上世紀四十年代,美國國會圖書館東方部主要館員合影,左一為王重民、左四吳光清、左五為恒慕義。

從游子到化身千萬

胡適是怎么從美國西海岸把這75箱書運到華盛頓的,在他的日記中并無記載。

1942年6月,這批書集中到美國國會圖書館后,便由王重民監督制作縮微膠卷。除此以外,他還要全部翻閱,詳細地撰寫善本提要,近5年時間,幾乎是不眠不休。

袁同禮早就想將平館藏書拍成膠卷,但因為戰爭來得太快,設備沒能運到北平。趁國寶在美國避難,制作膠卷,算是一舉兩得。

“善本運美”一事,經媒體報道,也傳到日軍耳中。數月后,已經投降日偽的周作人派王鐘麟到上海,掠走了藏在中國科學社和法租界的部分藏書。所幸,善本分散藏身,未被發現的部分,安全度過了抗戰歲月,最終回歸平館。

1070卷微縮膠卷拍攝完成后,送回中國3套,此時抗戰勝利,寄存在美國的善本也該回家了。1946年4月,胡適已準備回國就任北大校長,1日,他寫信給國會圖書館館長恒慕義,感謝他在戰時保存了中國的善本和漢簡,6日,胡適將收條及鑰匙交給王重民,托他代為管理,并說“俟將來海運大通時”運回。

1947年,王重民回北平工作,錢存訓接替他到美國,協調運回善本。錢存訓在美國,一切手續均已辦妥,“可是上海倉庫擁擠,沒有地方存放”,接著國內戰事又起,北平至上海的交通中斷,按教育部的指示,只能暫不運回。

1948年底,北平圍城,袁同禮搭上了“南渡”的飛機,但他并沒有到蔣政府任職,而是徑直飛美國,接受了國會圖書館的顧問工作,直至1965年在華盛頓逝世。

他的家人和朋友都理解,為什么堂堂文化名人,愿意在狹小的辦公室里“屈尊”擔任編目員:因為只有這樣,才能守護平館善本;如果時局允許,或許能夠將這些珍寶運回魂牽夢繞的北平。

他就像一位“看門人”,守在那里,對平館善本寸步不讓,寸土必爭。

德國漢堡大學曾收藏兩冊《大典》,1937年7月前,袁同禮與之達成圖書交換協議,漢堡大學擬將它們送歸平館。但因戰事影響,此事耽擱下來,眾人都忘了,只有袁同禮一直念念不忘。1950年代,他終于要回了這兩本《大典》,使得它們與運美的60冊《大典》匯聚在一起。

正如袁同禮預感的那樣,他逝世幾周后,時任臺灣“中央圖書館”館長蔣復璁,便以善本無人掌管為由,向國會圖書館提出,將書運至臺北保存。1965年11月17日,那些流浪24年的大箱子,由美國軍艦運抵臺灣。

袁同禮赴美后,王重民兼領館務,并創辦了北大圖書館系。不幸的是,他在“文革”末期含冤去世。多年后,家人才無意間在房頂的櫥柜里發現了幾大摞手稿。妻子劉修業一看便知,這是他在美國國會圖書館拍攝縮微膠卷時,夜以繼日撰寫的善本提要。1983年,《中國善本書提要》出版,就是以這部手稿為基礎。

錢存訓再次見到那批善本時,已是花甲之年。他看到它們“都仍舊裝在當年由上海運出時的木箱內,箱外所貼原國立北平圖書館的封條還隱約可見,不覺由衷的驚喜”。因為當初的經手人,如胡適、徐森玉、袁同禮都走得突然,臺大教授李宗侗特請錢老將這件事的經過加以說明,這才有了1967年的回憶,并引起學界注意。

1987年秋,錢存訓回國參加國圖建館75周年紀念及新館開館典禮,他“將館中舊藏在臺保管情況向館中負責人簡略報告,而館中新人對過去往事已完全沒有印象”。如果說,這是“甲庫舊藏”的第一封“平安家信”,此后的兩岸交流,都少不了要去探望漂泊“游子”。

“只要去臺灣,我就想去看看這些書。看到他們保管得還算精心,我放心了。” 全國古籍保護工作專家委員會主任李致忠說:“在我心里,甲庫善本的歸屬永遠是平館的。”

2010年,國家用縮微膠片出版了《原國立北平圖書館甲庫善本叢書》,那些善本從此化身千萬,成為眾多圖書館的珍藏。

《叢書》出版,也讓當年已104歲高齡的錢存訓浮想聯翩。他從大洋彼岸寫來賀信:“當年奉命參與搶救,冒險運美寄存,使這批國寶免遭戰禍,倏忽已七十余載。其間種種,仍歷歷在目。多年來,我曾借各種機會,闡明這批善本圖書的主權歸屬,呼吁將其回歸北圖。寄望兩岸有關人士協商合作,促成此事,早日完璧歸趙。”

希望這批書能早日完璧歸趙,期盼“游子”早日歸家,此情此愿,歷久彌堅。如今,典藏《大典》的架子還虛位以待,等著62冊《大典》能夠團聚。