王軍:《雪后》別記

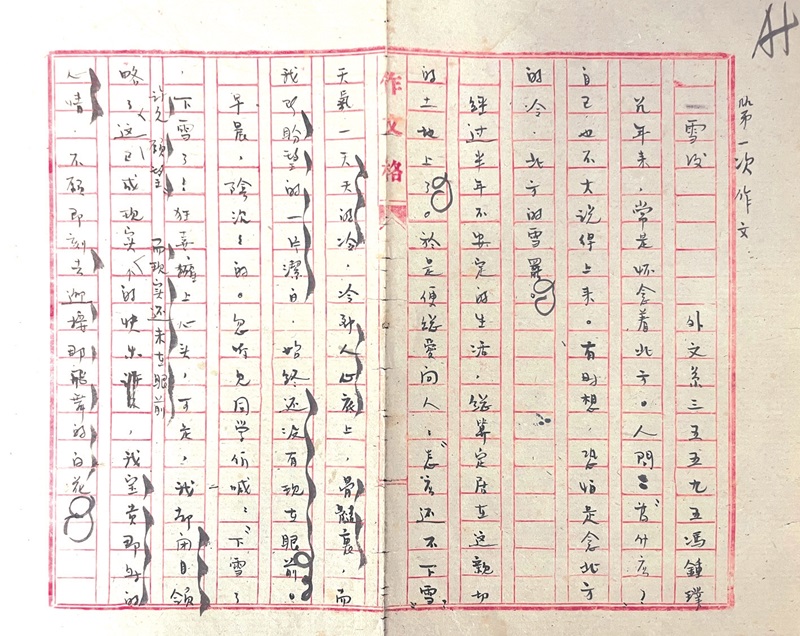

《雪后》手稿首頁(yè)、末頁(yè) 中國(guó)現(xiàn)代文學(xué)館館藏

一

“幾年來(lái),常是懷念著北方。人問(wèn):‘為什么?’自己也不大說(shuō)得上來(lái)。有時(shí)想,恐怕是念北方的冷、北方的雪罷。”

農(nóng)歷臘月初八的上午,在宗璞先生的住所,中國(guó)現(xiàn)代文學(xué)館的李博士正附在她的耳邊,讀《雪后》手稿的段落。宗璞先生的氣色很好,精神頗佳,聲音也清朗,只是聽(tīng)力略差些,要附在耳邊高聲說(shuō)話。

“經(jīng)過(guò)半年不安定的生活,總算定居在這親切的土地上了。”

這“不安定”的半年,是在1946年。當(dāng)年5月,宗璞先生從西南聯(lián)大附中畢業(yè)。5月下旬,她隨父母離開(kāi)昆明到重慶。宗璞先生回憶,他們先從昆明走公路到重慶,在重慶候機(jī)一個(gè)多月。重慶天氣酷熱,每餐都要站起來(lái)去洗三四次臉,不然汗就會(huì)滴到碗里。7月下旬,她由重慶返北平。8月,父親馮友蘭先生赴美國(guó)講學(xué)。秋天,她考入南開(kāi)大學(xué)外文系。

李博士繼續(xù)讀道:“于是便總愛(ài)問(wèn)人:‘怎么還不下雪?’天氣一天天的冷,冷到人心底上,骨髓里,而我所盼望的一片潔白,始終還沒(méi)有現(xiàn)在眼前。”

早些時(shí)候,中國(guó)現(xiàn)代文學(xué)館舉辦了宗璞創(chuàng)作八十年座談會(huì),宗璞先生親臨現(xiàn)場(chǎng)。她當(dāng)時(shí)說(shuō):“八十年,路好像很長(zhǎng),又好像很短,一下子就到了現(xiàn)在。希望自己的作品能做到雅俗共賞。”

《雪后》正是一篇做到雅俗共賞的文章。

“早晨,陰沉沉的。忽聽(tīng)見(jiàn)同學(xué)們喊:‘下雪了,下雪了!’狂喜涌上心頭,可是,我卻閉目領(lǐng)略了許久這愿望已成現(xiàn)實(shí),而現(xiàn)實(shí)還未在眼前的快樂(lè),我寶貴那時(shí)的心情,不愿即刻去迎接那飛舞的白花。”

李博士一邊讀,一邊告訴宗璞先生哪些是被李廣田老師圈點(diǎn)過(guò)的。其實(shí),通篇幾乎都被李廣田先生圈點(diǎn)過(guò)了,密密麻麻。

在《雪后》的文末,宗璞先生寫(xiě)道:“想寫(xiě)信告訴昆明的友人,我找到了我愛(ài)的北方。”旁邊,依舊是李廣田先生滿滿的圈點(diǎn)。

二

這部《雪后》是未刊稿,作于1946年冬天,手稿現(xiàn)藏于中國(guó)現(xiàn)代文學(xué)館,被定為國(guó)家三級(jí)文物。手稿的第一行繁體豎排寫(xiě)著“雪后 外文系三五五九五馮鍾璞”。我們來(lái)之前也討論過(guò),要向宗璞先生請(qǐng)教這個(gè)編號(hào)是怎么回事。

原來(lái),1946年,當(dāng)宗璞先生從西南聯(lián)大附中畢業(yè)回到北平時(shí),這一年清華、北大、南開(kāi)三校聯(lián)合招考,錄取分?jǐn)?shù)不等。宗璞先生報(bào)了清華,分?jǐn)?shù)不夠,被南開(kāi)錄取了。南開(kāi)可能考慮到生源不夠,又舉行了一次單獨(dú)招考。宗璞先生又報(bào)考了南開(kāi),結(jié)果也被錄取。因?yàn)楸粌纱武浫。阌袃蓚€(gè)學(xué)號(hào),宗璞先生選擇了一個(gè),即是“三五五九五”學(xué)號(hào)。

這次我們還帶來(lái)了宗璞先生另兩部未刊手稿《荒原夢(mèng)》和《明日》,以及兩部代表作《紅豆》和《弦上的夢(mèng)》手稿。在《荒原夢(mèng)》和《明日》手稿上,寫(xiě)著“三七二〇一五馮鍾璞”。這是她在清華大學(xué)的學(xué)號(hào)。

1948年3月,馮友蘭先生結(jié)束講學(xué)回國(guó),任清華大學(xué)教授、哲學(xué)系主任、文學(xué)院院長(zhǎng),家遷至清華園乙所。宗璞先生回憶:“一九四八年,我參加了清華的轉(zhuǎn)學(xué)考試,因?yàn)椴患庇诠ぷ鳎眢w也不好,不能苦讀,所以仍然報(bào)考二年級(jí)。”“最主要的是不必往來(lái)于平津途上了。”(《考試失利以后》)

宗璞先生在南開(kāi)大學(xué)外文系讀了兩年。那時(shí)卞之琳先生教大一英文,李廣田先生教大一國(guó)文。南開(kāi)校舍在抗戰(zhàn)初起時(shí)被日軍炸毀,宗璞先生入學(xué)時(shí),校園還很荒涼,大片毀于戰(zhàn)火的廢墟依舊在目,斷瓦殘?jiān)﹃?yáng)殘照,被稱為“南開(kāi)荒原”。

宗璞先生很喜歡女生宿舍芝琴樓后面那一大片稻田和野地,在那里可以看見(jiàn)夕陽(yáng)西下。她的作文《荒原夢(mèng)》就是寫(xiě)這一帶的景色,得了“A+”的分?jǐn)?shù)。從學(xué)號(hào)看,這時(shí)她已轉(zhuǎn)到清華大學(xué)。

我們這次帶來(lái)的《紅豆》《弦上的夢(mèng)》手稿,是別人抄寫(xiě)的,每篇上都有宗璞先生的手跡。宗璞先生當(dāng)時(shí)就說(shuō),這是姚老師抄的——后來(lái)才知道她口中的“姚老師”是姚谷音。

根據(jù)梅貽琦的日記記載,1943年正月初四下午3點(diǎn),梅貽琦為徐毓枬、姚谷音證婚。《鄭天挺西南聯(lián)大日記》還談到,當(dāng)天鄭天挺代表徐毓枬的家長(zhǎng)致辭。徐毓枬是江蘇無(wú)錫人,1935年畢業(yè)于清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)系,之后赴英國(guó)劍橋大學(xué)留學(xué),是著名的經(jīng)濟(jì)學(xué)家凱恩斯的學(xué)生。1940年獲經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位,他回國(guó)后執(zhí)教于西南聯(lián)大和清華大學(xué),著有《當(dāng)代經(jīng)濟(jì)理論》,這在西方經(jīng)濟(jì)學(xué)的傳播上是有劃時(shí)代意義的。

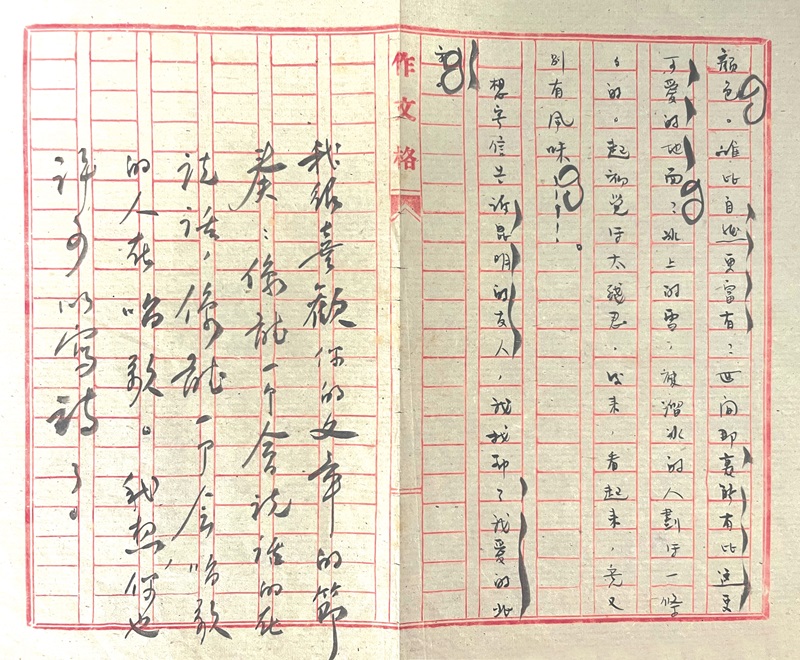

汪曾祺先生贈(zèng)送給宗璞先生的畫(huà)

三

在《雪后》手稿首頁(yè)的最右側(cè),豎行題寫(xiě)著五個(gè)字:“第一次作文”。想來(lái)是作文發(fā)下來(lái)后,宗璞先生在上面寫(xiě)的吧?

宗璞先生發(fā)表的第一篇小說(shuō)《A.K.C.》,原載天津《大公報(bào)》1947年8月13日、20日星期副刊,署名綠繁。題目“A.K.C.”是法文a casser的諧音,意思是“打碎它”,法文是宗璞先生的第二外語(yǔ)。小說(shuō)中男主角送給女主角一件瓷器,上面刻著“A.K.C.”,但是女主角舍不得打碎它,就沒(méi)有得到藏在其中吐露真情的信,兩人因此而錯(cuò)過(guò),成為終身之憾。

宗璞先生的第一篇散文是什么?

這次一見(jiàn)面,宗璞先生就問(wèn)寫(xiě)滇池海埂的文章手稿是否在文學(xué)館。根據(jù)《宗璞文集》“宗璞文學(xué)年表”,這是她1943年15歲的作品,“寫(xiě)滇池海埂之散文(佚題)刊于昆明某刊物,署名‘簡(jiǎn)平’。是為處女作”。她說(shuō)現(xiàn)在所見(jiàn)的文章不是她的風(fēng)格,想找手稿看一看。我們一時(shí)答不出,便說(shuō)回到文學(xué)館查后告訴她。

宗璞先生在2002年3月21日《野葫蘆須》后記里寫(xiě)道:“我的第一篇散文,也是我的第一篇?jiǎng)?chuàng)作,寫(xiě)于一九四三年,寫(xiě)的是昆明海埂的夜。遺憾的是這篇文章找不到了。而那文中描寫(xiě)的月夜、海波和印刷用的發(fā)黃的紙仍在我眼前。”

在2014年12月12日《宗璞散文全編》序里寫(xiě)道:“一九四四年夏天,我在西南聯(lián)大附中高中一年級(jí)學(xué)習(xí)。學(xué)校安排我們到滇池中間的海埂上露營(yíng),夜間有站崗、偷營(yíng)等活動(dòng),得以親近夜色。我非常喜愛(ài)月光下茫茫的湖水,很想站在水波上,讓水波帶我到很遠(yuǎn)很遠(yuǎn)的地方。我把這種感受寫(xiě)了一篇小文,寄給昆明的某個(gè)雜志。文章發(fā)表了,是在一種很粗糙的土紙上。那是我的第一篇散文。我沒(méi)有好好保存它,現(xiàn)在已經(jīng)找不到了。而那閃著銀光的茫茫湖水卻永遠(yuǎn)在我的記憶里。”

她在《道路》里也寫(xiě)道:“我在一九四三年作為西南聯(lián)大附中學(xué)生參加童子軍活動(dòng),到滇池露營(yíng),見(jiàn)月色甚美。回來(lái)寫(xiě)了一篇散文,投寄昆明一個(gè)雜志,很快發(fā)表。只記得刊物的紙張很粗糙、發(fā)黃,但它究竟是我的第一篇?jiǎng)?chuàng)作。”

翻看《宗璞文集》,發(fā)現(xiàn)宗璞先生在2005年7月8日補(bǔ)記的《題未定》里說(shuō):“一點(diǎn)說(shuō)明:偶揀舊物,發(fā)現(xiàn)幾張發(fā)黃的紙稿,紙邊已殘缺,字是豎行寫(xiě)的,細(xì)看是一九四五年的舊稿。這是我的第一篇小說(shuō),看來(lái)是想投寄某個(gè)刊物而未寄。” 而這舊稿是1945年10月12日稿。

經(jīng)向《宗璞文集》責(zé)任編輯楊柳老師請(qǐng)教,宗璞先生是把一張舊報(bào)的掃描件發(fā)給她,標(biāo)題是“我生平所最值得回味的事”。標(biāo)題左上方標(biāo)注“第四屆征文拔萃之一”,文末是“利用了一個(gè)星期日寫(xiě)成 8,19,1945燈下”。

從這篇征文里“常常的想起有一個(gè)旅行,使我耽溺于這次旅行的余味中”“我摔了一跤,好幾個(gè)月才好”等內(nèi)容,可以見(jiàn)出海埂露營(yíng)是在1945年8月之前——至少幾個(gè)月之前的事。從“一年的學(xué)習(xí)又過(guò)去了,從今天起就可以盡量地玩一個(gè)長(zhǎng)長(zhǎng)的假期”“七月的太陽(yáng)曬著,海水發(fā)亮,天藍(lán)得像海底,躺在沙灘上,一手摸著水,一身摸著陽(yáng)光,忘了一切”等內(nèi)容,可以看出這是1944年或1943年的暑期。

宗璞先生1942年14歲,秋天考入西南聯(lián)大附中初二,住校。1943年15歲,上半年因父親往重慶、成都講學(xué),母親往成都治病,借住在梅貽琦家中。同年8月,父親母親回到昆明,此年秋天她應(yīng)該讀初三。1944年16歲,秋天應(yīng)該升高一,升學(xué)前的這個(gè)假期可能便是“一個(gè)長(zhǎng)長(zhǎng)的假期”。1945年她17歲,8月15日日本宣布投降。1946年5月,她自西南聯(lián)大附中畢業(yè)。

結(jié)合宗璞先生自述“一九四四年夏天,我在西南聯(lián)大附中高中一年級(jí)學(xué)習(xí)”,大致可推出滇池海埂露營(yíng)發(fā)生在1944年7月,而宗璞先生在1945年8月19日星期日完成這篇“我生平所最值得回味的事”征文。

四

“‘壯游誰(shuí)似馮宗璞,打傘遮陽(yáng)過(guò)太湖。卻看碧波千萬(wàn)頃,北歸流入枕邊書(shū)。’這是汪曾祺為宗璞寫(xiě)的打油詩(shī)。”在宗璞創(chuàng)作八十年座談會(huì)上,中國(guó)作協(xié)原副主席陳建功回憶起20世紀(jì)80年代初,他與汪曾祺先生、宗璞先生一同參加太湖筆會(huì)并互相以詩(shī)贈(zèng)友的佳話。

同行的保管閱覽部的研究員邱女士,戴著白手套為宗璞先生展開(kāi)汪曾祺先生的畫(huà)作《紫色的瀑布》。這幅畫(huà)是應(yīng)宗璞先生囑咐特意帶來(lái)的,畫(huà)上題著“宗璞補(bǔ)壁丙子杏花開(kāi)時(shí) 汪曾祺”。

“紫色的瀑布”應(yīng)該是汪曾祺先生對(duì)應(yīng)宗璞先生的名篇《紫藤蘿瀑布》特意畫(huà)的。《紫藤蘿瀑布》的聲名遠(yuǎn)播海外。宗璞先生在《八十初度感懷》里有詩(shī):“八千里外現(xiàn)紫藤,五十年前栽紅豆”,這句詩(shī)對(duì)應(yīng)的正是日本和新加坡學(xué)習(xí)中文的教材中有的《紫藤蘿瀑布》和1957年發(fā)表的小說(shuō)《紅豆》。

作此畫(huà)時(shí),距1981年太湖筆會(huì)過(guò)去了五年。這幾年間,汪曾祺先生已經(jīng)贈(zèng)送過(guò)宗璞先生好幾幅圖畫(huà)了。這次我們?cè)谧阼毕壬揖涂吹酵粼飨壬?zèng)送的第一幅畫(huà),無(wú)論是構(gòu)圖還是裝裱都樸素至極。

那是宗璞先生第一次向汪曾祺先生討畫(huà):“不想一周內(nèi)便來(lái)了一幅斗方。兩只小雞,毛茸茸的,歪著頭看一串紫紅色的果子,很可愛(ài)。果子似乎很酸,所以小雞在琢磨罷。”(《三幅圖》)隨后,汪曾祺先生又給宗璞先生畫(huà)了一幅牡丹圖并題詩(shī):“人間存一角,聊放側(cè)枝花,臨風(fēng)亦自得,不共赤城霞。”此外,還有一幅水仙圖和一幅寫(xiě)意荷花圖。

而《紫色的瀑布》這幅畫(huà)作是用形象來(lái)闡釋宗璞先生的文字:“從未見(jiàn)過(guò)開(kāi)得這樣盛的藤蘿,只見(jiàn)一片輝煌的淡紫色,像一條瀑布,從空中垂下,不見(jiàn)其發(fā)端,也不見(jiàn)其終極,只是深深淺淺的紫,仿佛在流動(dòng),在歡笑,在不停地生長(zhǎng)。紫色的大條幅上,泛著點(diǎn)點(diǎn)銀光,就像迸濺的水花。仔細(xì)看時(shí),才知那是每一朵紫花中的最淺淡的部分,在和陽(yáng)光互相挑逗。”“每一穗花都是上面的盛開(kāi)、下面的待放。顏色便上淺下深,好像那紫色沉淀下來(lái)了,沉淀在最嫩最小的花苞里。”

《紫色的瀑布》中有著生命的光亮和喜悅,藤蘿的紫色較凝重,也有淡淡的光灑在綠葉間,恰似瀑布緩緩流瀉。

宗璞先生(左三)與作者(左四)

五

《雪后》作文的末尾,是李廣田先生的評(píng)語(yǔ):“我很喜歡你的文章的節(jié)奏:像聽(tīng)一個(gè)會(huì)說(shuō)話的在說(shuō)話,像聽(tīng)一個(gè)會(huì)唱歌的人在唱歌。我想,你也許可以寫(xiě)詩(shī)!”

宗璞先生說(shuō),她十八九歲時(shí)偶然寫(xiě)了一首新詩(shī),因那時(shí)在南開(kāi)大學(xué)就讀,便投寄天津《大公報(bào)》,竟得發(fā)表,編輯是袁可嘉先生。那首詩(shī)是《我從沒(méi)有這樣接近過(guò)你》,發(fā)表在1947年6月20日天津《大公報(bào)》,宗璞先生時(shí)年19歲,署名“馮璞”。1948年10月24日,宗璞先生新詩(shī)《一個(gè)年輕的三輪車(chē)夫》刊于天津《大公報(bào)》,10月31日,她再于天津《大公報(bào)》發(fā)表新詩(shī)《瘋》,這兩次的署名也是“馮璞”。

宗璞先生說(shuō):“一九四八年我到清華上學(xué),那時(shí)常寫(xiě)一點(diǎn)小詩(shī),都是偶感之類,不合潮流。一次曾隨幾個(gè)同學(xué)到朱先生家,同學(xué)們拿出自己的詩(shī)作請(qǐng)朱先生看,我也拿出一首湊熱鬧。朱先生認(rèn)真看了,還說(shuō)了幾句話,可惜不記得說(shuō)的什么了。”(《耳讀〈朱自清日記〉》)

朱自清先生是1948年8月12日去世的。秋天,宗璞先生經(jīng)考試轉(zhuǎn)入清華大學(xué)外文系二年級(jí)。《朱自清日記》從1924年7月28日開(kāi)始,到1948年8月2日為止。朱自清先生看到的是已經(jīng)發(fā)表的《我從沒(méi)有這樣接近過(guò)你》,還是即將在他去世后發(fā)表的另外兩首新詩(shī)?

1941年10月下旬,李廣田先生和朱自清先生在四川敘永相遇相識(shí)。朱自清先生在《新詩(shī)雜話》序里說(shuō)道:“秋天經(jīng)過(guò)敘永回昆明,又遇見(jiàn)李廣田先生;他是一位研究現(xiàn)代文藝的作家,幾次談話給了我許多益處,特別是關(guān)于新詩(shī)。”

李廣田先生在《記朱佩弦先生》里回憶說(shuō):“真正和朱先生相識(shí)是在三十年夏天,朱先生休假期滿,由成都回昆明西南聯(lián)大,路過(guò)川南的敘永。”“為了等車(chē),他在敘永住了不少日子,我沒(méi)見(jiàn)過(guò)幾次,都談的很愉快,主要的是談到抗戰(zhàn)文藝,尤其是抗戰(zhàn)詩(shī),這引起他寫(xiě)《新詩(shī)雜話》的興致。”

李廣田先生是山東鄒平人,1935年北京大學(xué)畢業(yè),抗戰(zhàn)爆發(fā)后流亡西南各地,在一些中學(xué)和大學(xué)任教。1941年后至西南聯(lián)合大學(xué)、南開(kāi)大學(xué)任教。在南開(kāi)大學(xué)任教期間,因參加反饑餓、反內(nèi)戰(zhàn)運(yùn)動(dòng),李廣田先生遭當(dāng)局通緝,在天津難以存身。于是朱自清先生邀請(qǐng)李廣田先生來(lái)清華大學(xué)中文系任教。1948年3月10日,朱自清先生在家里主持中文系第二次系務(wù)會(huì)議,決議增設(shè)文學(xué)概論課作為二、三年級(jí)的必修課等,由李廣田先生負(fù)責(zé)講授。

宗璞先生在《耳讀〈朱自清日記〉》里回憶:“記得他去世前數(shù)日,父母到醫(yī)院看望,也帶著我。我站在母親身后,朱先生低聲問(wèn)了一句:‘你還寫(xiě)詩(shī)么?’我囁嚅著,不敢大聲說(shuō)話。他躺在那里,比平時(shí)更加瘦小,臉色幾乎透明。那時(shí)我對(duì)死亡沒(méi)有什么概念,只覺(jué)得父母親的臉色都很?chē)?yán)肅。五十多年過(guò)去了,我還記得那個(gè)院子和病榻上朱先生幾乎透明的臉色。”

宗璞先生說(shuō),這部日記是朱自清先生之子朱喬森教授在化療期間騎自行車(chē)送來(lái)的。讀完全書(shū),他已又住進(jìn)醫(yī)院。宗璞先生說(shuō)要寫(xiě)一點(diǎn)感想,真寫(xiě)下來(lái)時(shí),朱喬森教授已然作古。宗璞先生寫(xiě)《耳讀〈朱自清日記〉》是在2002年5月,而朱喬森教授去世是在同年4月5日,我曾經(jīng)在蘭花廳為朱喬森教授送行。

李商隱是宗璞先生極喜歡的詩(shī)人。我發(fā)表過(guò)關(guān)于李商隱的散文,李商隱詩(shī)鑒賞也正在《名作欣賞》連載。關(guān)于《紅樓夢(mèng)》,我因?yàn)樽x過(guò)宗璞先生的《采訪史湘云》,想來(lái)她一定是最喜歡史湘云的,一如周汝昌先生。不料宗璞先生一口答道“探春”,我還在驚愕之間,她隨即問(wèn)我最喜歡誰(shuí),我脫口而出“林黛玉”,宗璞先生什么也沒(méi)有說(shuō)。

六

《雪后》約作于1946年冬天,我也翻看了那個(gè)時(shí)期作家寫(xiě)雪的文章。

1947年2月11日,阿英先生在《雪的沂河》中寫(xiě)道:“整個(gè)河身一片白,南面有很大的霧氣,隱隱地有些樹(shù)木和幻境似的樓閣、亭臺(tái)。河?xùn)|岸的河陽(yáng)鎮(zhèn)的屋宇,也都籠罩在雪的光輝之中,一片白。沂河——成了雪的河流了。”

宗璞先生同阿英先生都在中國(guó)文聯(lián)工作過(guò)。她曾回憶自己在文聯(lián)研究部工作時(shí)的情形:“常常是辦公室門(mén)一開(kāi),便出現(xiàn)他那圓圓的、慈祥——這兩個(gè)字特別合適——的面容,總是帶著微笑;聲音總是有些沙啞,和我們談著工作、學(xué)習(xí)、生活。”(《序錢(qián)曉云〈飄忽的云〉》)

還有,沈從文先生于1946年10月12日重寫(xiě)的《雪晴》:“我得看看雪晴侵晨的莊宅,辦過(guò)喜事后的莊宅,那份零亂,那份靜。屋外的溪澗,寒林和遠(yuǎn)山,為積雪掩覆初陽(yáng)照耀那份調(diào)和,那份美,還有雪原中路坎邊那些狐兔鴉雀徑行的腳跡,象征生命多方的圖案畫(huà)。”

宗璞先生喜歡雪,她在許多文章中都提到過(guò)。

比如《一年四季》:“一轉(zhuǎn)眼,在這校園里,住了將近一年了。先是雪如花,再是花如雪。”

比如《不沉的湖》:“我愛(ài)雪花,那輕盈的,徐緩地飄落下來(lái)的雪花。”

比如《紅豆》:“那是那一年冬天的第一個(gè)下雪天。路上的雪還沒(méi)有上凍,燈光照在雪花上,閃閃刺人的眼。”

她還在法文版小說(shuō)集《心祭》序里寫(xiě)道:“后來(lái)學(xué)了一年法文,現(xiàn)在只記得Villon的一句詩(shī):‘去年的雪今何在?’”

晚上回家路上,恰看到北京新聞《北京下雪了!今晚的雪算今冬初雪嗎?》:“1月7日傍晚,北京延慶地區(qū)自北向南出現(xiàn)短時(shí)降雪天氣,冬日氛圍濃厚,也為今日‘臘八節(jié)’增添了幾分意蘊(yùn)。除此之外,北京城區(qū)多地也有降雪,多名網(wǎng)友都記錄下了這一浪漫瞬間。”不禁想起禪宗里的一句話,“好雪片片,不落別處”。好雪片片,不落別處,落在何處?