《人民文學(xué)》2025年第1期|李唐:等待(節(jié)選)

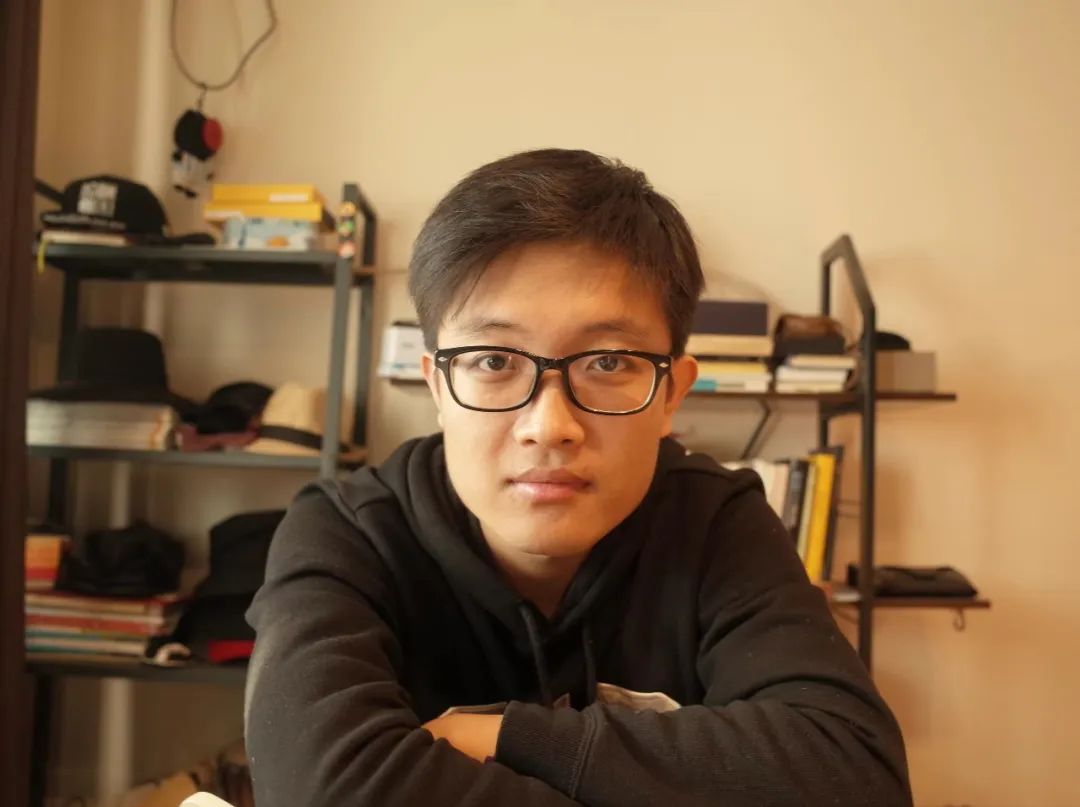

李唐,一九九二年生于北京,高中寫詩,大學(xué)開始小說創(chuàng)作。出版有小說集《菜市場里的老虎》《我們終將被遺忘》,長篇小說《身外之海》《月球房地產(chǎn)推銷員》。曾獲十月文學(xué)獎、“紫金·人民文學(xué)之星”小說獎。

等待(節(jié)選)

李 唐

他關(guān)上iPad,摘下耳機(jī),屋子里一片漆黑。屏幕的光芒還短暫地閃爍在眼幕中。剛才他看了大半集《行星》,BBC出品的紀(jì)錄片。旁白的聲音很好聽。

那壯麗的宇宙圖景盤旋在他腦子里。太陽的體積是地球的一百三十萬倍,一個太陽黑子就可能填充好幾個地球。而銀河系里有約兩千億個太陽系。整個宇宙的恒星數(shù)量比地球上所有的沙子還要多。電腦模擬出的探測器抵達(dá)宇宙邊緣,回頭望去,銀河系早已不見蹤影,只剩下一團(tuán)團(tuán)星云。看到這里,他已經(jīng)對一切失去了實(shí)感,他無法想象地球在宇宙中有多么渺小,或許比手上的一個細(xì)胞還要小。小時候,父親曾說過,每一次拍手都會死掉數(shù)不清的細(xì)胞。他拍了拍手,響亮的聲音使他意識到自己在做什么。他警覺地抬起頭,望向主臥的方向。

次臥與主臥之間隔著客廳。忘了從哪一天起,母親不再讓他關(guān)門了。她坐在他的床頭,懨懨的。父親離開后她總是露出這種表情,他已經(jīng)習(xí)慣了。看你關(guān)著門,我感覺胸口發(fā)悶,她說。她甚至真的用手捂住了胸口,好像下一秒就要喘不過氣。她曾執(zhí)意要將主臥東西向的床轉(zhuǎn)成南北向,據(jù)說那樣能夠改變?nèi)梭w的磁場,進(jìn)而改變她的“運(yùn)勢”。這些都是從她關(guān)注的主播那里聽來的。她手上和脖子上戴了許多可以“改變磁場”的礦石項(xiàng)鏈和手串。

主臥那邊毫無動靜,他放下了心。母親偶爾起夜,如果發(fā)現(xiàn)他的屋子還有燈光,必會過來教導(dǎo)一番。“都多晚了,怎么還不睡?眼睛不想要了?熬夜會使磁場紊亂……”有時她是恨鐵不成鋼的樣子,唉聲嘆氣,假使心情不好,則會怒氣沖沖。他好像又回到了偷偷摸摸鉆被子里看小說的中學(xué)時期,盡管他已經(jīng)工作很多年了。

手掌還殘留著絲絲縷縷的疼痛。

他低頭看著手心。雙手浸沒在黑暗中,十指張開,形狀像是一對動物的角,或是某種畸形的產(chǎn)物。他忽然覺得有些惡心。他一直不明白,為什么科幻電影里外星人全是和人類相似的造型,他覺得如果真有外星人,說不定會覺得人類是一種畸形生物——至少中學(xué)以前,他無比篤信有外星人的存在,并且自己能夠遇到。那個時候父親瞞著母親,給他買了不少關(guān)于宇宙探索的兒童雜志(比如《小哥白尼》之類),他自己也會定期去報(bào)刊亭買連載科幻小說的刊物。

如今,那個報(bào)刊亭早就變成了一處廢墟。父親也離家十年了。

“你也應(yīng)該聽聽,改變一下運(yùn)勢。”母親說。吃飯的時候,她把手機(jī)立在餐桌上,聲音外放得很大。他聽到一個女人沙啞而緩慢的音調(diào)。盡管他看不見女人的臉,但憑借這種嗓音他幾乎能夠想象出來:五十多歲,穿著雍容華貴的衣服,戴著價格不菲的礦石項(xiàng)鏈(或許還有墨鏡),臉上布滿歷經(jīng)世事的滄桑感。她用一種平靜、權(quán)威、像是中學(xué)班主任的口氣,訴說著自己以及給她留言的觀眾的故事,告訴他們?nèi)绾斡玫V石改變自身的運(yùn)勢。

“你真的應(yīng)該聽一聽,對你有好處。”母親緊盯著屏幕說。不知從何時起,她看手機(jī)的時間已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了他。她一天到晚都抱著手機(jī),似乎有數(shù)不清的事物值得她關(guān)注。

“都是偽科學(xué)。”

“你不懂,”她說,“很多東西科學(xué)根本解釋不了。”她還說,直播間里許多人都用礦石改變了自身的磁場,走出了生活的困境,甚至恢復(fù)了健康。

“那還不都是她自己說的,”他說,“誰知道真的假的。”

按照她的理論,這些礦石已經(jīng)埋在地球上億年了,那個時候別說人類,連恐龍都未必存在。這樣的東西具有神秘的力量是不足為奇的。

他們偶爾會為類似的事情小小地辯論。盡管每次都遭到反駁,但她從未生過氣,似乎對此類話題她是真理在握的那個。這種自信使她不屑于與他爭辯。

母親關(guān)注的主播列表里,除了賣礦石項(xiàng)鏈的女人,還有大街上唱歌的年輕小伙、四處旅行的新婚夫婦,以及各種在他看來稀奇古怪的人。他想不明白,他們?yōu)槭裁从羞@么多關(guān)注者,甚至里面還有自己的母親。

她對他們的故事如數(shù)家珍。比如那個總唱情歌的小伙子,歲數(shù)跟他一樣大,小學(xué)畢業(yè)就出來闖蕩社會,打過許多工,供養(yǎng)自己還在上學(xué)的弟弟妹妹。有一次,她在聽小伙講述自己身世的時候偷偷哭了。

他說:“說不定那些故事都是他編出來的,就是為了騙你們這些中老年人的錢。”

“你還做習(xí)題的時候,人家已經(jīng)在飯館打工了。”

“你還真信。”

“你什么都不信。”

他很想問她,你也這么相信過父親嗎?但他只是在心里想了想。這個話題是他們之間的禁區(qū),正因?yàn)橛辛诉@樣堪稱底線的默契,在他失業(yè)在家的這段日子,他們的相處才勉強(qiáng)算得上融洽。

父親是他在外地上大學(xué)時離開的,其實(shí)高三時已有預(yù)兆,父親會以生意繁忙為名很久不回家。那時他還不知道父親在外面的事情。

他在短視頻平臺上無意中刷到過那個女人,也許是因?yàn)樗嬗懈赣H的手機(jī)號,大數(shù)據(jù)將他們連接在了一起。其中一個視頻里,他看到了父親和那個女人的合影,還有他們剛上小學(xué)的女兒。一家三口,在湛藍(lán)天空之下的大草原上笑得很開心。

他沒有關(guān)注她,但記下了她的賬號。他會不時去瞅一眼。那個女人很少更新視頻,每個視頻的點(diǎn)擊量也不超過兩位數(shù),其中少不了他的貢獻(xiàn),當(dāng)然她是永遠(yuǎn)不會知道的。

他睜開眼,整個大廳異常靜謐,或許正是這種不同尋常的靜謐驚醒了他。有點(diǎn)像是沉入海底,鼓膜都變得緊繃繃的。熒幕上一個發(fā)光的粒子正在吸收來自四面八方的能量(以五彩繽紛的光暈體現(xiàn)),有什么事物在聚集、在醞釀,令人隱隱感到不安。倏忽間,粒子爆炸開來,在極短的時間里急遽膨脹。那種深沉的靜謐被打破了,巨大的爆炸聲使大廳的座椅都震顫起來。宇宙誕生了。

他走出科學(xué)館的演示廳。剛才他睡得很好,至少在宇宙大爆炸之前是這樣。好像只要靠在演示廳松軟的靠背上,任憑身體滑落,他就能迅速進(jìn)入睡眠,這種效果是其他任何地方都比不了的(即使有孩子的吵鬧),可以說拯救了他的失眠癥。三個月前的一天,那時他剛失業(yè),百無聊賴之際去逛公園,發(fā)現(xiàn)了這家小型科學(xué)館。門票不貴,里面大多是興奮的孩子和進(jìn)來避暑的家長。館內(nèi)有一些科技類的互動展覽,比如看得見摸不著的小盒子;比如明明看起來顏色一樣的紙,但只要掀開中間遮擋的紙片,就會發(fā)現(xiàn)其實(shí)是兩張顏色不同的紙;比如可以用玩具拍攝小短劇……他想起父親也曾帶他去過一次類似的科學(xué)館,當(dāng)然不是在這個公園里,而是更遠(yuǎn)的地方。那時他還在上小學(xué),興奮地玩了一整天。他印象最深的是一個叫“漂浮艙”的項(xiàng)目。孩子們可以換上宇航服,仰面躺在一個橢圓形的水池中。水里放入了大量泄鹽,人會靜靜地漂浮在水面上,并且感受不到水的浮力。

那是他第一次,也是唯一一次感受到那種奇異的感覺。整個人仿佛懸浮在半空中,安安靜靜的,沒有任何人打擾。漂浮艙內(nèi)光線昏暗,只有微弱而柔和的光包裹著他。頭頂是燈光模擬出的一片星空,像是觸手可及。一種從未有過的舒適與感激幾乎使他快哭出來了。后來,他睡著了。工作人員叫醒他時,臉上帶著寬慰的笑容,就好像這種事早就發(fā)生過無數(shù)回了。

“什么感覺?”離開科學(xué)館時,父親問他。那個漂浮艙僅向兒童開放。

他該如何形容呢?他還那么小,就已經(jīng)感受到了語言的貧瘠。他說:“我以后還想來。”

“想來幾次都可以。”父親看著他,似乎因?yàn)樗拈_心而欣慰。可是他們再也沒來過。父親的生意逐漸忙碌,母親辭掉了原先的工作,兩個人像是兩顆加速旋轉(zhuǎn)的行星,被深深帶入一顆熾熱恒星的軌道,想停也停不下來。

第一次走入公園科學(xué)館的大門,他逛了一大圈,發(fā)現(xiàn)這里的展覽與二十年前幾乎沒有兩樣,只是顯得更加破敗、無趣。孩子們很難在某個展覽前停駐,大人們則興致寥寥地吹著空調(diào)。他來到咨詢臺前,問漂浮艙在哪里。

“漂浮艙?”前臺的女孩皺著眉頭,像是在努力理解一件難以理解的事。她根本沒有聽說過這個項(xiàng)目。

他成了科學(xué)館的常客。每一次,他都徑直穿過形形色色的展覽,來到最里面的演示廳。熒幕上每天都播放著千篇一律的宇宙形成過程,從一顆發(fā)光的小粒子,直到誕生出整個宇宙。

母親坐在他床上時,他正窩在那里看一本小說。小說的開頭,是一個女人因?yàn)樵骱薅鴮⒌厍虻淖鴺?biāo)發(fā)給了外星人,她寄希望于其他的文明來拯救和凈化她所在的世界。他早就聽到了母親的腳步聲,不過并未從書本上抬起眼。他假裝沒聽到,用書本恰到好處地?fù)踝×俗约旱哪槨?/p>

這樣的對話幾乎每周都重復(fù)一次。母親會說,你不能再這么下去了,難道你準(zhǔn)備一輩子都不工作嗎?他則會盡量無動于衷地說,自己也在找,但現(xiàn)在工作哪那么好找。

“我們那個時候……”母親自從畢業(yè)分配工作,一直到辭職從未換過工作。她不理解他為什么總是每份工作都干不長。他當(dāng)然有自己的緣由。就說上一份工作吧,他干了一年半,幾乎每天都要加班。他還不算最拼命的,有同事為了那個看似前景光明的項(xiàng)目甚至睡在辦公室。他下班時不止一次看到那個同事已經(jīng)換上睡衣,去衛(wèi)生間洗漱,就好像真的是在自己家一樣。后來,項(xiàng)目說黃也就黃了,整個部門都被砍掉。他倒沒什么可傷心的,對于工作他沒有那么多的感情。他只是經(jīng)常想到那個穿睡衣的同事,比起市場邏輯與上層決策,他們的勞作實(shí)在太不值一提了。

這些話能對母親講嗎?他能想象會得到怎樣的回應(yīng)。

“我會找的。”他說。

“一個人總不能永遠(yuǎn)不工作吧?”母親依舊自顧自地說。接著,她想到了什么,立刻打開手機(jī),站了起來。她喜歡的一個主播開播了,他能聽到手機(jī)里傳出快節(jié)奏的舞曲,都是些二十世紀(jì)的流行曲。母親轉(zhuǎn)身離開,沒再說什么,但離去的背影已經(jīng)向他傳達(dá)了:你該好好想想了。

之后沒多久,天色暗了下來。他放下書,去廚房做飯。與母親對話后,他繼續(xù)讀那本小說,可直到放下他才發(fā)現(xiàn)讀了還不到五頁。他打開燈,在案板上切土豆絲。他腦子里還在想著小說里的情節(jié)。說不定地球毀滅的前一秒,他還在切土豆。

至少可以切得好一點(diǎn)兒,他想。

他聽到母親的腳步走了過來。這段時間,她一直待在房間里,戴著耳機(jī)看直播。她停在他身后,而他不用回頭就能感受到某種目光的注視。這注視持續(xù)了一小會兒。

“切得太粗了。”目光轉(zhuǎn)換為話語。她的語氣歡快了許多,似乎心情比剛才好了一大截。她輕輕接過菜刀,繼續(xù)切起來。“要這樣。”她耐心地說。

公園里的科學(xué)館是六點(diǎn)關(guān)門。他每次離開時,館里幾乎都沒什么人了。偶爾也有幾個人和他一樣,睡得很香,甚至發(fā)出鼾聲。真是奇怪,他從沒有在某個地方睡得如此深沉。也許是昏暗的光線,以及一成不變的講解使人昏昏欲睡。他走出科學(xué)館時,感覺整個人都煥然一新了。

樹木依然翠綠,這個時間,公園里既沒有遛彎兒的老人,也沒有推著嬰兒車的家長。長椅經(jīng)常空著,小小的球場上有學(xué)生在踢足球,相鄰的網(wǎng)球場有兩個不斷揮舞球拍的人,將一個綠色小球打來打去。他們還穿著夏季的運(yùn)動服,往往是一男一女。

他喜歡這個稍顯寂靜的時刻,好像自己的腳步聲乃至球場上的吶喊,都被某種巨大的事物給吮吸了。他會任由思維發(fā)散,想一些稀奇古怪的事。比如忽然有一艘巨大的飛船出現(xiàn)在頭頂,或者有一束從天而降的光芒將他籠罩。這種事也不是沒發(fā)生過——他曾經(jīng)讀過許多UFO目擊者的報(bào)道,他們正是在某個看似平平無奇的日子里被外星飛船劫掠或是邀請,從此生活發(fā)生了翻天覆地的變化。

那些故事都是他從紙張發(fā)黃的小冊子,以及電視上故弄玄虛的科學(xué)探索節(jié)目里看來的。從小學(xué)到初中,他沒少看有關(guān)UFO的故事,并且還為此深深著迷過很久呢。小冊子是父親給他買的,他還記得不少是來自流動書攤——它們總是出現(xiàn)在立交橋下面,或是公交車站旁,賣的都是盜版書。與報(bào)刊亭一樣,那樣的流動書攤?cè)缃褚惨呀?jīng)很少見了。

相比外星人和各種形狀的飛碟,他似乎對書和電視節(jié)目里的外星人目擊者更感興趣。他會想象他們遇到外星人的一刻是什么感覺,然后他們回到生活里(故事里的人總是會被放回來),又有怎樣的變化。但是無論書還是節(jié)目,似乎都對他們的生活缺少關(guān)注。他們能夠存在于書或節(jié)目里,只是因?yàn)榕c外星生物偶然的邂逅。

那些故事當(dāng)然大部分都經(jīng)不起推敲,甚至荒誕可笑。可是目擊者仍然層出不窮,直至今日。他感到這其中似乎體現(xiàn)了某種強(qiáng)烈的愿望——想方設(shè)法證明人類文明在茫茫宇宙中不是特例。不僅如此,人類還是落后的,需要一些來自更高等文明的打擊,以消除人類的狂妄與自以為是。而那些虛假的目擊者,他們也許只是厭倦了日復(fù)一日的無聊生活罷了。

父親對他沉迷這方面的書并不介意,雖然說不上鼓勵,但那些書只要他想要,父親都會買給他。后來,在他中考的那一年,母親把書全都賣給了收廢品的。對她而言,對外星人的癡迷不但會使他成為癡呆,而且非常不光彩。那些都是假的,母親對他說,有誰能證明他們說的是真的?不是空口白牙嗎?

父親倒從來沒說過“都是假的”這類話。他只是覺得兒子對這類事感興趣不是壞事。

說來可笑,他還曾一度非常渴望自己也成為外星人的目擊者,當(dāng)然他從未告訴過父母。那段時間,他喜歡找借口去人少且偏僻的地方,喜歡獨(dú)自在夜里游蕩。他甚至真的產(chǎn)生了某種信念:自己一定能夠親眼看見書里的事情。

這樣的信念他早已羞于想起,但是喜歡在夜里游蕩的習(xí)慣卻保留了下來。吃完晚飯,他會再次來到公園。這時公園里就變得大不一樣了,每處空地上似乎都聚滿了跳舞的人,大聲播放著各類流行歌曲,與母親手機(jī)里傳出的相差無幾;過道上則大多是夜跑者、大聲尖叫的孩子和湊在一起聊天的家長。夜幕下,公園比任何時候都要喧鬧。

他有耐心。他知道再過兩個小時,人們就會陸續(xù)離開,公園將重回安靜。那個時候,走在暗影重重的樹林中,他的思緒將更加活躍,并且不會有人再打擾他。公園里的路燈孤零零地照著一小塊地方,彌漫的光芒仿佛沾染了水汽。他很舒適,走得也很快。黑暗中,他覺得雙腳的阻力在一點(diǎn)點(diǎn)消失,有某個瞬間,他感覺自己幾乎快要飛起來了。

也就是這個時候,他看到路燈下站著一個人。準(zhǔn)確地說那個人不是站著,而是緩慢地走著。那人走得笨拙,小心翼翼,仿佛就快要跌倒,可是每一步又很是穩(wěn)健。他停下來,從后面望著路燈下的人。他看到那個人穿著宇航服,就是航天員穿的那種臃腫的宇航服,還戴著比成人的腦袋大兩圈的圓形頭盔。那個人戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢地走著,就好像剛踏上月球的土地。

就在那人眼看快要跌倒時,他上前一步,扶住了宇航員的背脊。顯然,他的舉動嚇了對方一跳,因?yàn)閯偛胚€要向后倒去的宇航員,此刻迅速地向前走了幾步,由于沒法轉(zhuǎn)動脖頸,所以整個身體都轉(zhuǎn)向他——黑洞洞的玻璃罩,他看不清隱藏在里面的臉。

他們對視了幾秒鐘(他看不到對方的眼睛,但相信對方在看自己),宇航員雙手解開了腦后的什么暗扣,摘下了頭盔。

是一個女孩。短發(fā),臉龐小巧,眼睛也不是很大,但目光很明亮,正毫不掩飾地探尋他。好在沒有警惕甚或敵意,這讓他稍稍沒那么尷尬。她的穿著和行為也使他有勇氣由自己打破沉默。他問:“你在干嗎?”就好像他們早就認(rèn)識,卻在一個意想不到的情景下碰到了對方。

“我在練習(xí)呀。”她說,仿佛這是明擺著的。她說,自己要穿著這套衣服給孩子們講解天文知識,還有一些小表演什么的。但是只要她穿上這身宇航服,就感覺頭重腳輕,走路不穩(wěn)。孩子們笑她,也顧不上聽講解了,好像她是剛學(xué)會走路的動物。女孩又補(bǔ)充說,從小她就這樣,平衡感很不好,不怪這身衣服。

她一下子說了很多,有的地方不免跳躍。但他大致聽懂了,女孩是公園科學(xué)館的臨時講解員,利用暑假來這里打工。

她開始費(fèi)勁地脫宇航服,他稍微幫了下忙。女孩看了他一眼,低頭輕聲說:“謝謝。”然后就沒再說話了。他們莫名的熟絡(luò)隨著宇航服的褪去,似乎也消失了。

借著燈光,他看到女孩深綠色短袖襯衫的后背濕透了,她的額頭也在淌汗。雖然天氣涼爽下來了,但密不透風(fēng)的宇航服里一定熱得像蒸籠。他掏出隨身帶著的紙巾,遞給女孩。“謝謝。”女孩依舊輕聲說道,接過紙巾擦臉。晚風(fēng)吹過,她舒適地閉上眼,仰起脖子。他不確定女孩的嘴角是否綻出了微笑。

“你在這兒干嗎?”她扭過頭,再次向他投出探尋的目光。

“遛彎兒。”

“這么晚?”女孩皺了皺眉,第一次露出了疑慮的表情,“這個公園深夜有時候會有人……你該不會是……”

“不是。”他說,“就是遛彎兒。晚上安靜。”

“好吧。”女孩不置可否,將宇航服披到肩膀上,向科學(xué)館的方向走去。看她的樣子,衣服挺沉的,他想要幫她拿,但女孩輕巧地側(cè)身躲開了。“想到明天還要表演我就胃疼,”她邊走邊說,“孩子們圍著我笑,感覺他們來的不是科學(xué)館,而是馬戲團(tuán)。”

“孩子嘛,童言無忌,不必在意。”他說。

“才不是呢。”她突然停下腳步,盯著他,“孩子不會掩飾,如果你很糟的話,他們就會表現(xiàn)出來。我想要做好,但總會在一些地方做得很糟。你可能不相信,所有臨時講解員里我的詞是背得最流利的,可是只要穿上這衣服,就全白搭。”

“不用非得跟別人比啊。”他說。

“我是在跟自己比。”她看起來有點(diǎn)兒賭氣的樣子,“我想要做好。”

他不說話了。他們沉默著走到科學(xué)館旁邊的一間小磚房,這里是科學(xué)館的儲藏室。她掏出鑰匙,打開門,將宇航服放了進(jìn)去,又重新鎖上。“保管鑰匙的姐姐跟我處得來,”她說,“她給了我備用鑰匙,讓我可以在晚上偷偷練習(xí)。”

“人在太空中行走就是這樣的。”他說。

“什么?”她像是沒聽清。

“我是說……”他想了想,“你看過宇航員在太空里的樣子吧?失去重力,他們也很難保持平衡。你剛才的樣子就像一個真正進(jìn)入太空的宇航員,我還嚇了一跳。”

“因?yàn)樘幃惲耍俊?/p>

“我還以為遇到了外星人。”他說。

女孩大笑起來,甚至彎下了腰。“哎喲,”她說,“希望你不是挖苦。我不再是馬戲團(tuán)了,現(xiàn)在我是外星人。”

“因?yàn)槲耶?dāng)時剛好想到……”女孩的笑和言語,讓他莫名感到有些羞恥,使他想要分辯什么。但他心里清楚,最好的辦法其實(shí)是趕緊跳過這個話題。

“好了好了,”女孩擺了擺手,勉強(qiáng)打住了笑,“對不起。我不是笑話你,是覺得你說得很有趣。現(xiàn)在我要回家了。”

“你怎么回去?”

女孩揚(yáng)了揚(yáng)手里的手機(jī):“已經(jīng)叫到車了。你呢?”

“我走著就可以。”他說。

他走回了家。家里一片寂靜。母親躺在客廳的沙發(fā)上睡著了,緊緊攥著手機(jī)。她經(jīng)常看著直播就睡了過去。他從屋里拿了薄毯,輕輕蓋在母親身上。他躺回自己的床上,窗外倏忽而過的車燈映射在天花板上,開出一株虛幻的花朵,又即刻消隱了。

他第一次午飯后來到科技館。盡管是休息日,館內(nèi)孩子的數(shù)量還是令他驚奇。那么多孩子,就好像這里不再是他熟悉的冷清之地,而是變作了一個兒童樂園。許多穿著統(tǒng)一校服的小學(xué)生吵吵嚷嚷,在帶隊(duì)老師的帶領(lǐng)下,海浪般涌向一個又一個展廳。至少有三個學(xué)校的小學(xué)生在同時參觀,老師們不停發(fā)出“不許摸”“別跑了”之類的喊聲。

孩子們似乎對一切都感到新奇,即使是那些在他看來最枯燥無味的東西。他們的神情使他聯(lián)想到貓或狗,仿佛真正令他們激動的并非某個具體的事物,而是對這個嶄新世界的渴望。在陳列著隕石的天文展廳里,他聽到一個孩子對另一個孩子鄭重地說:“這不是地球上的。”

天文展廳是整個科技館最大也最受歡迎的展廳。這里聚集的孩子最多,幾乎讓他無法靠近展臺。在孩子們喧鬧的中心,三個宇航員裝扮的講解員,正在為各自的聽眾講述太陽系八大行星的故事。講解員都戴著深色面罩,微弱的話筒聲幾乎被此起彼伏的叫嚷聲淹沒了。

不過,他還是一眼就認(rèn)出了她。三個宇航員里,只有她走起路來像是一個老人,每一步都仿佛經(jīng)過了嚴(yán)格的計(jì)算,緩慢、慎重,如此才能保證自己不至于跌倒。這副樣子,倒真像是失去了重力,至少是失去了一部分。孩子們笑嘻嘻地圍繞在她身旁,還有人伸手去摸她的宇航服,被老師模樣的人嚴(yán)厲制止了。

他慢慢地?cái)D過去,聽到她正在講解金星。

“金星距離太陽一點(diǎn)零八億公里,在夜空中的亮度僅次于月球,中國古代有‘太白’‘啟明’和‘長庚’之稱。英文里,則用‘維納斯’命名,也就是愛與美的女神。從這些稱呼中,我們可以得知過去的人對金星有多少美麗的向往。有人認(rèn)為它與地球一樣,是一顆布滿海洋與生命的星球,甚至有和地球相似的文明。因此當(dāng)人類第一次向金星發(fā)射探測器時,就做好了水上登陸的準(zhǔn)備。”

她的動作還是那樣遲緩,如同在刻意模仿真正登上太空的宇航員,講解卻很流利,富于感情。

“但是,金星的真面目與人們的幻想大相徑庭。二十世紀(jì)六七十年代,人類向金星發(fā)射了許多探測器,得以知曉金星極端惡劣的氣候。金星的地表溫度為四百五十七攝氏度,是太陽系中最熱的行星。金星終日被濃重的硫酸云覆蓋,如果你站在金星的地表上,天空將是橙黃色的,到處是閃電與雷暴。與地球相比,金星是一個狂暴的地獄世界。”

有些孩子顯露出了不安。他們不再對著宇航員嘻嘻哈哈,有的男生夸張地大呼小叫起來。

“金星并非生來如此。誕生之初,它也曾與地球一樣,是一顆氣候和暖、擁有海洋的星球,甚至還可能孕育出了生命。然而,隨著太陽的成熟,金星上的溫室效應(yīng)最終失控,海洋消失了,雨水到不了地面就會蒸發(fā)干凈。最終,金星變成了如今的樣子。”

孩子們陸續(xù)離開了,他還站在那里。她摘下頭盔,臉上全是汗水,沖他笑了笑。

“吃飯了嗎?”她問,“我快餓死了。”

他們?nèi)チ烁浇柠湲?dāng)勞。他感覺他倆像是早已熟識的人,而不是昨晚才遇到。

“你飯量這么小?”她吃完了漢堡,正在大口喝冰可樂。

“還不餓。”他沒告訴她自己已吃過午飯。

“你這樣,搞得我都不好意思了。”女孩放下紙杯,開始一根一根吃薯?xiàng)l,“你昨天說的話起了作用,還是要謝謝你。”她說,她會想象自己是一個真正的宇航員,這樣一來,笨拙的動作就不會使她那么焦慮了。

她撕番茄醬包的時候,用力過猛,導(dǎo)致幾滴醬濺到了衣服上。她今天穿了一件沒有任何圖案的白色短袖T恤,上面有明顯剛洗過的褶皺。她還穿了一條天藍(lán)色牛仔褲,整個人清清爽爽的。

“總之,我就是手腳太笨了。”她用紙巾擦去番茄醬,仍留下了鮮明的痕跡。“我媽以前老這么說我。”她低聲說。

“哪天也讓我穿一下吧。”他說,這樣才能判斷究竟是她手腳笨,還是穿宇航服這事本身就很有難度。

她抬起頭,凝視他,目光變得好奇,臉上帶著愉悅的笑意。

“你怎么會想到大周末來科學(xué)館?”她問。這里一般都是學(xué)校組織或是情侶,很少有人自己來逛。她的意思是,畢竟這個老舊的科學(xué)館并不是一個多有意思的地方,而且門票并不算太便宜。

他對她講了自己小時候的事。他的父親。相似的科學(xué)館。那個如今已被取締的漂浮艙。還有他的失眠。他講得很籠統(tǒng),沒什么感染力,但他相信她能聽明白。

“我在當(dāng)講解員之前,學(xué)習(xí)過科學(xué)館的手冊,確實(shí)沒有你說的漂浮艙。”她若有所思地說,“如果有的話,那這里還不算太無聊。”

“那些詞都是你寫的嗎?”他問。他感覺跟一般的講解不太一樣。

女孩笑了起來。“有些詞是我自己加的,”她說,“你不覺得很奇妙嗎——金星和地球的大小、形成時間差不多,與太陽的距離也差不多,也都出現(xiàn)過海,可結(jié)局卻截然相反。”

她下午還要上班,還會有一批學(xué)生來參觀。這是一樁苦差事,不過她沒有表現(xiàn)得很苦惱。他們加了微信,然后在科學(xué)館門口告別了。

…… ……

(本文為節(jié)選,完整作品請閱讀《人民文學(xué)》2025年01期)