慕津鋒:我眼中的“文學理論大家”嚴家炎先生

2023年11月14日,我國著名文學理論家、北大教授嚴家炎先生將迎來自己的第九十個生日。我因征集與嚴先生相識,先生對中國現代文學館的征集工作一直是大力支持,他先后兩次將自己的珍貴藏書、手稿、書信等資料捐贈中國現代文學館。2014年、2021年,先生陸續將近萬冊藏書、1500余封書信、400余份手稿和書房家具、名人字畫等無償捐贈給文學館,這極大豐富了文學館的館藏。今特以此文恭祝先生生日快樂!

一

2021年10月16日上午,由中國現代文學館與北京大學中文系、新星出版社共同舉辦的“嚴家炎學術思想暨中國現當代文學學科建設研討會”在北京大學人文學苑舉行。這是一場向嚴家炎先生致敬的會議。嚴先生在北大教書育人、在中國現當代文學辛勤耕耘都超過了一個甲子,他為北大中文系和中國現當代文學學科的建設與發展都做出了極為重要的貢獻,他的學生更是桃李滿天下。先生晚年經過認真考慮,將自己收藏的珍貴文學檔案資料全部捐贈給了中國現代文學館,此舉更是讓人敬佩。

作為這次會議的會務人員,我一早便趕到會場。因當天上午有一個捐贈儀式,嚴家炎先生將向中國現代文學館正式捐贈他的手稿、書信、藏書等文學資料,中國現代文學館館長李敬澤先生接受捐贈并向嚴先生頒發入藏證書,回贈捐贈禮品。

九點半左右,嚴先生在夫人的陪同下走進會場。會場上嘉賓全部起立迎接他的到來,先生頻頻與朋友們揮手致意。我有兩個多月沒看見先生了,先生精神狀態很不錯。

上午的開幕式,先生都安靜地坐在座位上,認真地傾聽著嘉賓們的發言。因為身體原因,先生的發言由夫人盧曉蓉女士代勞。在發言中,先生講道:

“1956年,國家發出 “向科學進軍”的號召,北京大學以同等學歷接納我入讀中文系副博士研究生。六十多年來,無論是教學還是學術研究,我所取得的每一點進步,每一個成果,都與北大和中文系寬松的人文環境,濃厚的學術氛圍密不可分。

時代催生了文學的現代性。歷史悠久、傳統深厚的中國文學,到晚清時期,發生了前所未有的重大轉折,開始與西方文學、西方文化相互碰撞、交匯,至“五四”文學革命興起達到高潮。從此,中國文學進入一個明顯區別于古代文學的嶄新階段,我有幸在新文化運動搖籃的北大,成為中國文學新階段的見證者和探索者。

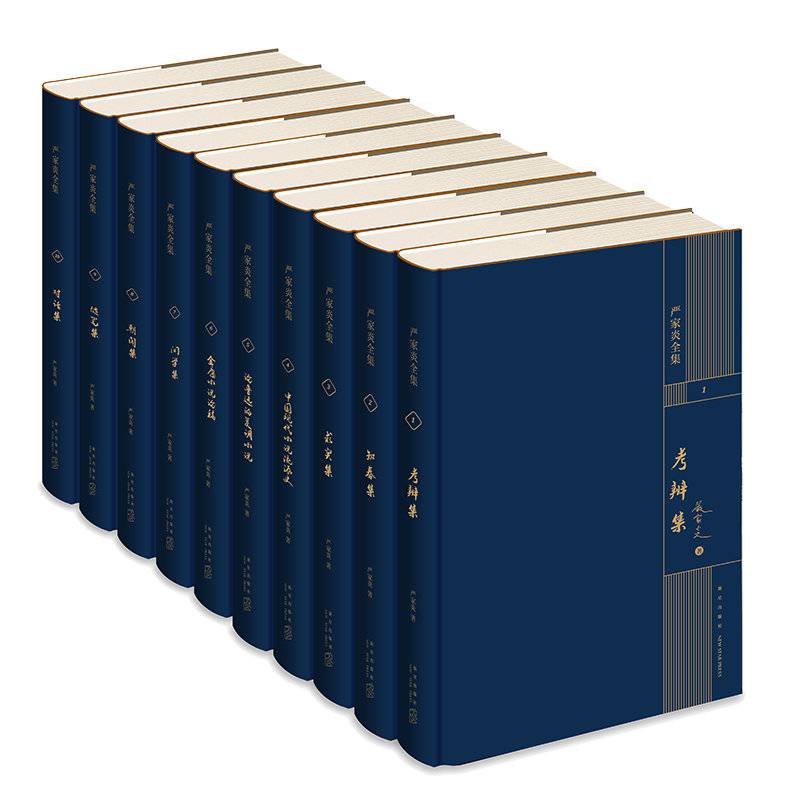

新星出版社剛出版的《嚴家炎全集》,是我在北大學習、工作和成長的結晶,也是我對中國文學現代化進程的探索與思考的記錄。結為全集,也就意味著它也進入歷史了。

中國現當代文學研究還要做哪些開拓、擴展,這是新一代研究者所要面對的問題。我在這里提幾點期望:

一,現當代文學無論從深度、廣度和時間的跨度上看,都有很廣闊的空間,值得我們去發掘、探索、梳理和研究,而由現當代文學研究幾代學人共同傳承的認真嚴謹、實事求是的科學精神是不可或缺的。

二,互聯網和人工智能的發展,帶來了各種信息的廣泛交流,這雖然會對閱讀原著和材料產生一些不良影響,但同時也能使我們更快捷、更全面地獲取原始資料,我們可以揚長避短,推動現當代文學研究進一步發展創新。

三,“左”的思潮還未絕跡,“文學是人學”的理念尚待更深入人心,一些作家和作品的研究有待更新鮮和深入的解讀,文學史研究的歷史原則和美學原則應該并重,這都是值得我們重視和警惕的問題。”

先生的發言言簡意賅,首先他回顧了自己在北大的求學生涯,指出北大及中文系寬松的人文環境和濃厚的學術氛圍對他的學術研究產生了積極影響,激勵他在中國現當代文學上不斷探索。其后,他講述了中國現當代文學的發展歷程,最后他對當代文學研究者提出了三點希望。當盧老師讀完致辭后,全場報以長時間的熱烈掌聲。先生手持話筒,向大家表示了自己對這次會議的召開及嘉賓們的到來深深的謝意。

開幕式結束后,先生便準備坐車離開。我陪著先生和盧老師在門口等車時,我告訴先生,他捐贈的資料我們正在整理中,很快便會全部登記入冊。等收據做好后,我會親自送到恭和苑。先生聽后,微笑地說:“麻煩你們了。”,并拱手表示感謝。我俯下身握著先生的手說:“嚴老師,我們文學館要謝謝您的大力支持與信任。請您放心,我們一定會整理好、保護好、利用好、展示好您的這些珍貴資料。您多保重身體!有什么需要我做的,就告訴我。”

當我將先生送上車后,盧老師特意搖下車窗,先生向我揮手告別。

二

開會前的很長一段時間,我一直在單位忙著整理嚴先生今年5月捐贈我館的珍貴書信。這批書信陪伴了嚴先生幾十年,先生對它們極為十分珍視,他一直小心翼翼地保存著。即使這批書信曾遭受過“雨水劫難”(2014年,嚴先生攜夫人盧曉蓉女士前往加拿大探親,一直保存在地下庫房的書信在夏季遭受了一場特大暴雨侵襲。雨水沖進了地下庫房,浸泡了放在低處的書信。由于浸泡時間長,包在一起的書信墨水互相浸染,導致很大破壞。當先生一年后回到北京看到此景時,心痛不已。這些書信經風干,早已凝固成坨,粘連十分嚴重。),已面目全非,但先生依舊不忍丟棄。今年,在與夫人盧曉蓉商議后,先生終于決定將它們交由中國現代文學館保管,并希望文學館能盡最大可能地“搶救”它們。回館后,我利用一周的時間,將這批凝固粘連的書信進行拆分。經過幾個月的整理,目前來看,書信中大部分保存尚好,字跡依舊清晰可見。我本想忙過這一段,下次前往恭和苑拜訪先生時,將這個好消息告訴他們夫婦。7月11日,我突然收到盧曉蓉老師的微信,

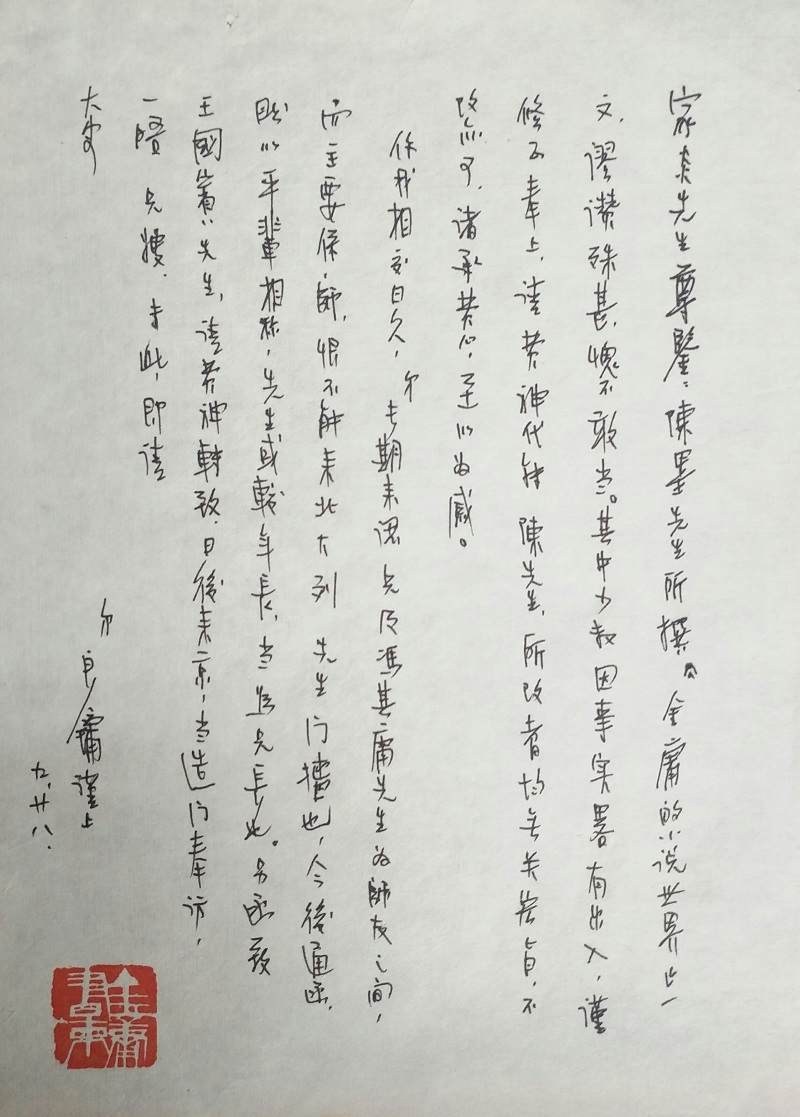

“小慕先生:我最近清理從藍旗營帶來的剩余物品,發現了一封金庸先生2006年9月寫給嚴先生的信及與此信相關的幾個附件,征得嚴先生同意,我都快遞給您吧。請告地址電話,謝謝啦!”

看到此消息,我興奮不已。金庸先生在整個華人世界及武俠小說中占據著極為重要的地位。作為一名武俠迷,金庸先生也是我非常喜歡與敬重的小說大師。5月,當盧老師將近千封書信交給我時,也曾說這里可能會有金庸致嚴先生的書信,但需要我們細致地發掘。可當我全部整理完畢時,我也只發現了一個金庸先生書寫的信封。當我看完消息后,我立刻回復盧老師,“盧老師,您好!我這兩天抽空去您那里取,可以嗎?這么珍貴,我親自來拿。”盧老師高興地接受了我這個建議,“太好了,我也擔心萬一弄丟了很可惜。”我和盧老師約定7月14日下午三點見。那天下午我到恭和苑有些早,便在一層會客室休息了一會兒。不久,嚴先生和盧老師便來到會客室,我趕忙起身相迎,“嚴先生、盧老師,您們好!今天我又來打攪您們了。”“小慕,你好啊!我們又見面了。”先生笑著握著我的手,先生看上去氣色非常好,臉色也很紅潤,看來最近先生身體保養得相當好。我扶著先生坐下,先生示意我坐在他的對面。當我坐下后,盧老師拿出一個塑料袋,從里面小心地取出一沓紙放在我的面前,當我翻到一封原信時,盧老師告訴我這是金庸先生2006年寫給嚴先生的信。因嚴先生與金庸時常有機會見面,所以他們之間往來的書信并不多。我也談到我在整理嚴先生書信時,只發現了一個金庸先生寫的信封,信卻不知所蹤。盧老師想了想,說可能信還在一個出版社手中,也不知還能不能要回來。如果是這樣,那這封書信便非常珍貴了。我拿起這封書信,認真地讀了起來。

家嚴先生尊鑒:

陳墨先生所撰《金庸的小說世界》一文,謬贊殊甚愧不敢當,其中少數因事實略有出入,謹修正奉上,請費神代轉陳先生,所改者均無關宏旨,不改亦可。諸承費心,至以為感。

你我相交日久,弟長期來認兄及馮其庸先生為師友之間,而主要系師,恨不能來北大列先生門墻也,今后通函,盼以平輩相稱,先生或較年長,當為兄長也。另函致王國賓先生,請費神轉致。日后來京,當造門奉訪,一晤兄嫂,專此,即請

大安地

弟良鏞上

九.廿八.

我第一次聽到嚴先生與金庸先生有書信往來還是2020年初。在那次拜訪中,先生痛心地談到自己曾有一批書信被雨水毀掉。其中,金庸寫給先生的書信都在那一包書信中。當我聽到這個情況,作為一個征集人,我為這批珍貴資料的消逝感到心痛。要知道,金庸先生與嚴家炎先生的通信本身就是極為珍貴的史料。兩位大家之間的書信很有可能談到一些極有意思的人或事,或是對某些作品的探討。作為第一手資料,這些書信對于研究金庸作品極為珍貴。

現在看來,可能是先生記憶有些偏差。那批書信絕大部分“劫后余生”,品相不是太差,依舊可以辨析。而金庸先生的信,均已保留下來,只是另一封可能在別處保管。這已是非常幸運的事。

金庸先生的筆跡很有特色,自成一體。看完后,嚴先生給我講述了這封信背后的故事。在交談中,我和嚴先生又談到了武俠與金庸。我說有一次我陪朋友來訪時,先生在回答金庸武俠小說為什么會讓自己喜歡時,先生談到了一個詞“真誠”。這讓我印象極為深刻,也讓我品味了很久。“真誠”是一個作家對待自己文學創作的最基本的態度,如果缺失了這個,是很難寫出好的作品來。即使偶有成功之作,也必將不會長久,最終會被歷史和讀者所拋棄。我對先生說,這個詞將是我今后寫作的座右銘,我會謹記于心。

這次見面,盧老師還與我講述了她與金庸先生的“送藥”故事。上世紀九十年代中期,盧老師在北京大學一家生物科技公司工作,該公司那時剛剛生產出一種降血脂的藥。這種藥既傳承了中華醫藥的特長,又添加了現代科技的要素,具有良好的療效。但因為還沒有走完所有報批程序,當時這個藥還是“內部藥”。因知道金庸先生患有高血脂,盧老師在一次陪同嚴先生去看望金庸時,特意帶上了幾盒。見面后,盧老師將藥送給金庸先生,并講了此藥的一些特點,金庸先生聽后高興地收下了。盧老師當時心里也想金庸先生不大可能會服用這個還沒正式上市的新藥。過了有一段時間,盧老師與金庸先生在北京港澳中心不期而遇。金庸先生告訴盧老師,“你那個藥不錯。”盧老師聽后非常高興,因為金庸先生一定是自己親自服用后,才有這樣的判斷。金庸先生告訴盧老師,以后這個藥要是打廣告,你們可以直接打上這段話,就說是金庸說的。后來每次見面,金庸都很關切地問盧老師有關這個藥的情況,長問短,這令盧老師很受感動。在去北大參觀訪問時,金庸先生還特地前往盧老師所在的公司拜訪,并親自題詞。金庸先生不僅自己試服,他還多次向親友推薦,他有一句很形象的廣告語“它可以將好的膽固醇升上去,將壞的膽固醇降下來”。聽著盧老師的講述,我能感受到她對金庸先生那份“俠義之情”的深深懷念。

時間在交談中飛快得流逝,一轉眼一個半小時過去了,我知道嚴先生一會兒還要參加這里合唱團的活動,雖感覺談得還不盡興,但也不敢太多打擾。我和嚴先生約定下次我早點來,早點聊。先生和盧老師笑著同意此建議。先生送我到會客室門口時,我向先生提了一個小小“請求”,我能否與先生合個影?先生痛快地說:“沒問題。你看我們站在那里照合適?”盧老師建議我們就站在門口照就可以。

當我走出恭和苑,即將上車時,我看見嚴老師依舊站在門口向我揮手告別,并大聲地跟我說:“小慕,再見!”我趕忙轉過身向先生揮手示意,“嚴老師,我過一陣再來看您!天氣熱,您回去吧!”先生聽后點了點頭,卻還是站在門口目送著我離開。先生待人的這份真誠讓我這位晚輩十分感動。

昨天,我偶然讀到一篇嚴先生的文章。在文中,先生在談自己治學追求時,說了這樣一段話:

“治學與人生是有聯系的,不但治學的終極目標應該有益于人生,而且治學態度也是人生態度的一種表現。兩者具有共性。無論為學或做人,都需要有一點‘傻子’精神,即不計利害,腳踏實地,堅守良知,只講真話,吃得了苦,經得起挫折,耐得住寂寞,必要時還得勇于承擔,甘愿付出更大的代價。太‘聰明’、太勢利了,就做不好學問,也做不好人。”

這段話讓我感觸很深,我是一個做征集的人,自己工作之余非常喜歡做館藏史料研究。這兩個工作,都需要從業者“腳踏實地”,要“吃得了苦”,要“經得起折磨,耐得住寂寞”。否則,注定一事無成。

三

我和先生認識有十多年了,但很多時候因為見面時間都不長,我很難有機會面對面與先生深入交談。但2020年初,我終于有了這樣一次機會,能與先生暢談。一轉眼,一年半多的時光匆匆而過。那次見面的情形,仿佛就在昨天,至今想起依舊歷歷在目。

2020北京第一場雪讓城市的空氣格外清新,又有些寒冷。1月6日上午,我與辦公室的汪靜茹代表中國現代文學館前往位于北四環外的藍旗營小區,拜訪北大著名教授嚴家炎先生。前一天,我便和嚴教授的夫人盧曉蓉老師聯系好了。

當我敲了幾下門并大聲報上名號后,盧老師熱情地開門迎接我。記得上次見到盧老師還是半年前,當時她和嚴教授來文學館參加一個文學活動。盧老師一見到我,就笑著跟我說:“小慕,我前一陣在看鳳凰衛視播放的紀念金庸先生去世一周年紀錄片時,見到你在片子中侃侃而談的風采,在所有的嘉賓中可能你是最年輕的。年輕人,大有可為呀。”

聽盧老師這么夸我,我還真有些不好意思:“盧老師,您太過獎了!我都不知自己講了些什么。跟嚴教授這樣的大學問家比,我這個小學生簡直是班門弄斧。只是希望自己能為紀念金庸先生做點事情,他在我們心中是一座豐碑。”

在盧老師的帶領下,我們邊說邊走進客廳。這是我第一次到嚴先生位于藍旗營的家中。客廳布置的非常簡潔:一排書柜,一個沙發、一個茶幾,一個餐桌。一個大教授,家中竟如此簡樸,只有書香。也許對于做學問的人而言,只要有書就是最幸福的事了,其他夫復何求。

當聽到客廳的談話聲,嚴先生快步從書房走出來。看到我,嚴先生微笑著伸手致意:“小慕,你來了。我一直在等你。”我趕忙快步走上前,握住他的手,向他送上我的新年祝福:

“嚴老師,您好!今天我來是專門代表敬澤館長和文學館全體同仁祝您和盧老師新年快樂!萬事如意!我們希望在新的一年,您能繼續支持我們文學館的工作,并多提寶貴意見!”

先生的手握上去很有勁也很暖和,精神狀態看上去也非常的好。當我說完祝福,先生笑著說:“你們真是太客氣了,這么冷的天,還要麻煩你們過來。非常感謝!你們的工作很好,每年都舉辦很多有意義的文學活動,為中國留下了很多寶貴資料。真的很不錯。”

看著我和先生一直站著說話,盧老師忙叫我們坐下來聊,并吩咐阿姨把早已準備好的水果端上來。先生示意我坐在沙發上,他則坐在我對面的一個小藤椅上,盧老師為我們沏了一杯上好的西湖龍井。很快,屋中便洋溢著淡淡的茶香。我和嚴教授、盧老師邊喝茶,邊擺起龍門陣。

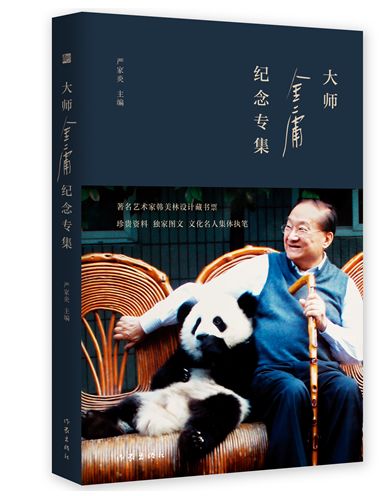

“嚴老師,前不久作家出版社剛剛出版了一本您主編的《金庸紀念集》,里面收錄了許多老友懷念金庸先生的文章。我剛剛看完這本書。書中有不少第一次披露的金庸先生的照片和書法,對于金庸迷來說,這是一本難得的珍貴資料。”

聽我講完,先生有些驚訝地問:“書出版了嗎?我到現在還沒看到。也許,出版社把書寄到北大文學院了,院里還沒轉給我。”

我沒想到先生還沒看到該書,看來我是先睹為快了。在談及此書時,我也與先生聊到自己對金庸及其武俠小說的推崇。

“嚴老師,很可惜,我沒有見過金庸先生。但我非常同意您的觀點,我也認為金庸的武俠小說不能簡單地歸為通俗武俠小說。我們這一代70后,在成長中,深受金庸武俠小說的影響。金庸先生的‘飛雪連天射白鹿,笑書神俠倚碧鴛’部部都是經典。我們那時候男生都是互相借著傳看,因為借書的人太多,大家借到后都要夜以繼日地讀。我們差不多都是上課偷著看,去廁所蹲著看,在被窩躲著看。我們這一代所受的中國儒家‘仁義禮智信’,以及對國家要忠、對父母要孝、對朋友要義,大多源于金庸武俠小說的影響。金庸先生通過他塑造的人物形象、描述的紛擾復雜的江湖,向我們講述著他所要表達的中華民族一直傳承了兩千多年的中國精神。而恰恰是這種精神,直到現在還在支撐著我們這個民族、這個國家傲然地屹立在世界。這種異于其他民族的獨特的民族精神,其實與我們現在所講的‘文化自信’有著異曲同工之妙。我想這也是為什么當金庸先生去世的當晚,整個華人世界、所有人的朋友圈都在哀悼這位老人的去世。因為他的作品影響太大了,凡有華人的地方,一定有金庸的武俠。

他是一個時代的記憶,一個民族的象征,一個文化的標志,雖然現在早已不是武俠的時代,但武俠的精神一直深深植根于我們這個民族的骨髓中。”

也不知為什么一談到金庸先生,自己便如此激動,一講便有些剎不住了。還好,先生靜靜地聽我“班門弄斧”,有時還輕輕地點頭表示贊同。

嚴先生在上世紀九十年代就為新派武俠小說發聲,為金庸先生正名。直到今天,先生都認為金庸的武俠小說充滿了“神奇的想象力,豐富生動的情節,多姿多彩的人物形象。”他認為金庸小說能夠讓人拿起來就放不下,甚至令人廢寢忘食,靠的就是“藝術想象的大膽、豐富而又合理,情節組織的緊湊、曲折而又嚴密。在敘事藝術方面,金庸將大仲馬式西方小說開門見山地切入情節以及倒敘、插敘、閃回、推理的手法,戲劇中“三一律”式的嚴整結構,電影中鏡頭推移、組接的方法,與中國傳統小說講究伏筆、懸念、轉折、一張一弛的節奏起伏等技巧融合在一起,中西合璧而又渾然一體,兼有多方面的妙處,這就使他的情節藝術具有極其大的魅力。”

聽我談完金庸,嚴老輕輕的說了一句:“我相信,隨著時間的推移,金庸武俠小說的價值和意義會被中國當代文學史認可。他是一位極具才華的小說家。”我非常認同嚴老對金庸先生的這個判斷。

后來,我又與先生談到成都的馬老(馬識途)。先生問我:“馬老最近還好嗎?這位老大哥,真不簡單。說起和馬老交往,我記得有一次馬老還問我:咱們是怎么認識的?我當時真是沒想起我們到底是在哪一年認識的?是怎么認識的?后來,我想起我們第一次見面好像是在一個朋友呂德申家里。對了,小慕!馬老最近還好嗎?這個老爺子很讓人佩服。”

我答道:“馬老很好,每天在家早晨起床先打一套自創的健身操,然后去食堂吃早飯,回到家不是寫寫字,就是看看IPAD了解天下大事,要么就是接受采訪,或者繼續自己的創作。馬老真是太勤奮了,都已經106歲了,今年預計還要再出兩本書。現在馬老每天還在抽空研究甲骨文和金文,馬老希望自己有生之年能寫出一本有關中國文字的書,這位老爺子真是活到老,學到老,寫到老,實在讓人佩服。

每每我寫累了,想休息休息、放松放松的時候,一想到這位106歲老人還在每天勤奮地學習和創作,我就不敢有絲毫地懈怠。馬老身上總有一種永不服輸、永不懈怠的革命斗爭精神。”

作為馬老的好友,先生對于馬老也很是贊賞:“這位老大哥真的是不簡單。他已經是著作等身,早該頤養天年,卻還在不斷地思索,不斷地創作。這一點就值得我們學習。”

后來,我們又談到史料研究的話題。談到這個話題,先生突然很認真地問我:“小慕,現在到文學館研究館藏的人多嗎?這些捐贈資料平常你們是怎么使用的?”

作為國內知名學者,嚴老師2014年把自己珍藏了幾十年的近萬冊珍貴書刊、資料全部捐贈我館。記得當時我去嚴老師位于朝陽區東壩家中整理書刊時,嚴老師就提出:希望他這批資料在進入文學館后,有機會讓更多的人能看、能讀、能借、能研究,他希望他的藏書能在文學館發揮它們的最大價值,而不是從作家的書房進入庫房,束之高閣。對于所捐贈的藏書,嚴先生曾說:“我的藏書文史兼顧、古今兼顧、中外兼顧。有大量歷史方面的書,各種版本的文學史都有;作品方面從史記開始,大量不同版本的戲曲、小說;外國藏書方面,英法德和俄羅斯等國家重要作家的代表作品也都有。可能中國現代文學館的藏書以現當代的為主,我想我的藏書可以部分彌補文學館藏書的不足。”

這些資料的捐贈寄托了嚴先生對中國現當代文學研究的期許和囑托,也表明了他對中國現代文學館的信任與支持。為此,文學館特別設立了“嚴家炎文庫”。對于文學館人而言,我們不僅要藏好這批資料,更要利用好、研究好這些資料。

對于嚴老的提問,我簡明扼要地將文學館對文物資料的使用做了說明。

“嚴老師,我們館一直對館藏資料的研究十分重視。我們館專門有一個館藏研究小組,目的就是研究館藏。建館35年,我們現在已有70多萬件藏品,這都是像您這樣的作家或作家家屬無償捐贈而來。為了讓這些資料“活起來”,除了加強保管,我們還加快了資料的數字化工作。我們收藏的這些資料,面向世界所有華文研究者。具體到書刊使用,我們只要求他們提供單位介紹信和身份證明,提出借閱書目清單,只要不是敏感性書刊,我們一般都會免費提供他們使用。對于手稿、書信、日記等館藏資料,如果有作家或家屬授權,我們也都全力配合他們的研究。您捐贈的書刊,學者專家們都在使用。我前一陣研究老作家師陀,還從庫里接了您的書來看,真是受益良多。我們館現在對于館藏研究是非常重視的。

嚴老師,最近我一直在做有關師陀的研究。2017年,我發現4章師陀殘稿,根據查閱資料和自己的研究,這4章殘稿應是1940年師陀在香港《大公報》發表的7章《爭斗》和在上海發表的2章《無題》剩余部分,根據內容比對和師陀資料查詢,這4章應在當時就已創作完成。不知什么原因,這4章從未出現過。而且,師陀晚年自己也認為這部當年沒有創作完成,是一部未完稿。師陀研究界也都認為《爭斗》是一部殘稿。……2019年,我在庫房整理師陀資料時,又偶然發現《爭斗》的另一章手稿。這章的出現,加之2017年另外4章的發掘,《爭斗》將是一部完整的小說。……”

嚴老師邊聽邊點頭表示贊許,并告訴我:這個發現很重要,分析也有理有據。先生鼓勵我繼續堅持下去,文學史料的研究其實非常重要。

2021年5月中旬,先生聯系我,說要將自己珍藏的1200多冊書刊及上千封書信、上百部手稿全部捐贈文學館。這些資料都是極為珍貴的文學史料。文學館非常感謝先生對我們的信任與支持。

我知道自文學館1985年成立,先生便對文學館各項工作是大力支持,除這兩次身體力行地捐贈自己文學資料外,他還積極推動文學館重要刊物《中國現代文學研究叢刊》的發展。自1979年叢刊創辦,嚴先生便是編委會成員。1979—1984,先生曾擔任叢刊副主編。叢刊創刊初期,先生為這本刊物付出了許多心血。在刊物資金最為緊張的時期,先生還慷慨解囊并四處尋找資金以維持這本學術刊物的生存。四十多年來,他對叢刊的學術發展、史料研究、機構建設及刊物制度等都提出了很多真知灼見。正是在以嚴先生等前輩帶領下,叢刊現在獲得了學者、專家及讀者的一致好評,認為《叢刊》是“學者辦刊但不學究化,追求學理但不浮泛化。”

四

2021年8月底,我收到先生托新星出版社寄來的十卷本《嚴家炎全集》(第一卷《考辨集》,第二卷《知春集》,第三卷《求實集》,第四卷《中國現代小說流派史》,第五卷《論魯迅的復調小說》,第六卷《金庸小說論稿》,第七卷《問學集》,第八卷《朝聞集》,第九卷《隨筆集》和第十卷《對話集》)。這套全集匯聚了先生有代表性的文學史研究文章與著作,可以說是他一生學術思想精華的匯總。我用了一個月的時間拜讀了先生的大作。該全集所選文章不僅與先生的教學相關,也與他在文學史研究和文學批評話題有關,比如關于五四文學革命的性質、由長篇小說《創業史》引發的如何寫好“中間人物”的論辯、發掘和梳理現代文學史上各流派的貢獻、還有對魯迅復調小說的發現和評論、對姚雪垠長篇歷史小說《李自成》的評價、對以金庸為代表的武俠小說的肯定和研究,以及對文學史分期的思考和討論等等。

在中國現代文學的研究領域,嚴先生具有著重要影響。他與唐弢合作編寫的《中國現代文學史》《中國現代文學史教學大綱》《中國現代文學史簡編》等,曾被中國各大高校作為核心教材廣泛、長期采用。作為文學史家,他被業界公認為現代文學研究者中的第二代“領軍人物”。

對于中國現代文學學科建設,先生同樣有著卓越貢獻。

在中國現代文學史的研究方面,嚴先生認為研究要從可疑之處入手,要在閱讀中抓住自己發現的一些可疑之處,大到一場文化運動的評價,小到半句文學口號的理解,都要緊追不舍,盡可能充分占有相關材料,深入開掘,憑原始材立料論,最終獲得成果。早在1958年,當年青的嚴家炎在北大對1916年醞釀、1917年興起的文學革命是不是“新民主主義性質”的運動,是否應該劃入“中國社會主現實主義的萌芽時期”產生疑惑時,他連續二十多天到北大圖書館去查閱1915年到1920年間的《新青年》。通過大量閱讀第一手材料,嚴家炎確信:1918年以前,無論是李大釗還是陳獨秀,都還只是激進的民主派,并未接受馬克思主義。后根據自己發現的資料,他撰寫了《五四文學革命的性質問題》。該文材料充實,分析細密,相當有說服力。那時在指導北大本科生編寫現代史時,嚴先生依舊這樣嚴格要求他們。2001年,洪子誠教授在《“嚴”上還要加“嚴”》一文中,就曾回憶到:

“記得第一次見他的面,是1958年讀大二的時候,當時在“大躍進”,輕視古典、蔑視權威,是那時的潮流。有一天,把我叫到中文系資料室,批評我寫的郁達夫、葉圣陶兩節的初稿,材料看得不夠,不少評述缺乏根據.我當時雖然沒有說話,卻頗不服氣,忿忿然地想,都什么時候了,還“材料”、“根據”什么的。”

先生一直認為,中國現代文學史的研究要尊重事實,要從歷史實際出發。在《從歷史實際出發,還事物本來面目》一文中,先生提出“文學史為無產階級利益服務,只能建立在真實地寫出歷史事實、歷史真相的基礎上,離開了真實,歷史就不成其為科學,就不能為無產階級利益服務,而可能被資產階級野心家所利用,就會產生歷史及科學本身的信用危機。”、“文學史寫錯了、它在社會上、在整個意識形態領域中會引起一系列可能是相當嚴重的后果。”正是基于這樣的歷史責任感,先生認為只有真正實事求是,現代文學史也才可能成為一門真正的科學。只有從歷史實際出發,弄清基本史實,把認識統一到作品和史料的基礎上,這樣總結出來的經驗和規律,才比較牢靠,比較扎實,也才有助于較好地轉變學風。這是先生幾十年來一以貫之的學術研究思想與作風,它深刻影響著中國現代文學研究的群體,先生是這一傳統矢志不渝的開創者和堅守者。

正是在考察大量第一手資料的基礎上,先生總結出中國現代文學史上的小說家群落,并出版了他的重要著作《中國現代小說流派史》。該書首次發掘了新感覺派、社會剖析派、七月派、后期浪漫派等小說流派,開創了新時期以來中國現代小說流派史研究的新格局,對后來相關流派的研究起到了極大推動作用。

二、對于20世紀中國文學,先生認為它的一個根本特征就是多元并存,誰也統一不了誰。要想讓中國現代文學史真正回到文學自身的歷史上來,就必須要建立起中國現代文學的多元共生體系。為此,他提出了:

(一)嚴肅文學與通俗文學要共生。早在八十年代,先生便主張中國現代文學史應關注鴛鴦蝴蝶派,他首次將張恨水寫入文學史教材。九十年代,他更是提出像金庸這樣杰出的武俠小說家也應入文學史,他首先在北大開辟了“金庸小說研究課程”。

(二)占主流的白話文學與不占主流地位的古體詩文要共生。先生認為,從清末民初直到現在,古體詩文的創作一直存在。魯迅、郁達夫、聶紺弩等人都曾寫過古體詩。文言散文和文言小說直到現在,都有人在創作。“文言”無論在中國大陸還是在臺灣、香港、澳門、新加坡等地區,都仍然存在,我們的文學史必須要承認它的客觀存在。

(三)漢語寫成的文學與非漢語寫成的文學要共生。中國是一個多民族國家,漢語言是我們這個多民族的主要文學語言,但漢語之外中國作家同樣有用少數民族語言和外文寫成的文學作品。如蒙古族詩人納·賽音朝克圖用蒙文寫成的詩集《知己的心》、維族詩人黎·穆塔力甫用維文寫成的詩歌《給歲月的的答復》,如陳季同用法文寫成的中篇小說《黃衫客傳奇》、楊逵用日文創作的《送報夫》、林語堂用英文創作的《京華煙云》等等。這些文學作品同樣在中外讀者中產生過影響,我們也要加以關注與研究。

三、對于文學批評,先生提出了“異元批評”或“跨元批評”理論。所謂“異元批評”或“跨元批評”,就是在不同質、不同“元”的文學作品之間,硬要用某“元”做固定不變的標準去評判,從而否定一批可能相當出色的作品的存在價值。比如用現實主義標準衡量現代主義、浪漫主義作品,用浪漫主義標準去衡量現實主義作品或現代主義作品等等。但是文學藝術最容不得刻板簡單和整齊劃一。先生認為,“五四運動”以來,我們的文藝批評常常走入誤區,這就需要文藝批評者在自由閱讀基礎上,要設身處地想一想——尤其在涉及那些與批評者主觀愛好不相同的創作方法、不相同創作流派時,為避免被狹隘的審美見解所牽引,批評者適用的標準要適當:起碼應該寬容到適應多元批評的程度,盡可能做到公平適當。

讀完全集,我對先生嚴謹的治學精神更是欽佩之至。感謝先生對我這位小友的關愛!

2020-2022的三年疫情,我幾乎沒有機會去恭和苑拜訪先生,聽他講他的老友金庸,聽他談文學史料應該如何研究,聽他暢談屬于他的那些文學記憶。

2024年,終于一切如常,我又有機會去先生那里坐坐,繼續擺我們的龍門陣。這一年我恰好要出版兩本著作,一本是寫先生的老友、我的忘年交、明年即將110歲的馬識途老先生,另一本是我的一本學術專著《合浦珠還——師陀長篇革命小說<爭斗>的檔案發現與考辯》。書名確定后,我很想請先生題寫書名,當我將這個想法冒昧地向盧老師提出時,盧老師很高興地同意了。很快,盧老師就發來先生為我題寫的書名。先生很認真,每個書名他都題寫了兩遍,讓我從中擇優選取。看到圖片,我非常激動,我能感受到先生對我這位晚輩的提攜與幫助。我相信有了先生的加持,這兩本書也許會留下一些屬于它們各自的印記,給歷史留下一點點的價值。

謹以此文恭祝先生“九十大壽”!祝先生身體安康!萬事如意!