向京 X 阿克曼:我理想中的創作者是博爾赫斯

中華文明的托命之人是女性?當代藝術只是一種小圈子的文字游戲?人工智能可以創作出只可感知不可言說的藝術作品嗎?作為中國當代標志性的女性藝術家,向京在二十年來與許多不同領域的朋友進行了一系列對談,涉及藝術本身到社會的廣泛話題,精華部分收錄于近期出版的新書《行走在無形無垠的宇宙》中。

其中,在與德國學者阿克曼的長談中,兩人談論了電影、文學等藝術形式對雕塑的影響,并探討身為藝術家必須警惕的“過于熟練”。

01

藝術并不像數學一樣擁有公式

阿克曼:按照我的理解,今天做藝術家只能從自我出發,只能依賴自我。這句話需要解釋,這個自我不是以自己為中心,不是自以為是,也不是個人主義,我想用一種比喻解釋:真正的藝術家在創作的過程當中,如同行走在一個無形、無垠、黑暗的宇宙里面,宇宙沒有方向和目的。這是做藝術跟科學研究或搞哲學最根本的區別。

過去的藝術家行走在這個宇宙的時候,他有基本的依靠和上帝安排的邊界,幫助他的這個系統叫“宗教”。以博斯——一個15世紀的歐洲大師——為例,無論他遇到了多么大的殘酷和恐懼,他知道,宇宙有上帝安排的秩序,他在這個可怕的空間里有安全感和安慰。無論是博斯的基督教或八大山人的道教,都是宗教信仰的依托。

今天的藝術家,他/她在既令人恐懼又有魔力的宇宙里行走的時候,只能依賴自己——他/她的自我。藝術家面臨一個寂寞、恐懼和迷惑的狀況,你需要更大的勇氣和至誠。大部分當代藝術家缺少這個。

他們躲避寂寞、恐懼和迷惑,制造一種個人的系統。這是今天流行的觀念藝術的來源。他們的宇宙不可避免都是蒼白、狹隘、非常有限的。看這些作品使我不耐煩,頂多我明白你的意思了,你有這么一個想法,你有這么一個概念,你有這么一個目的,就完了。他們用或多或少的才氣制造了某個想法或概念的插圖,明白之后我就沒興趣了。

向京:我做藝術的過程中有很大的困惑,來自跟你一樣的認識:難道藝術就是這些觀念嗎?差不多在20世紀90年代的時候,遲來的西方觀念藝術在中國很流行,試圖在美學上打破既有的規范,拓寬了許多語言、材料的使用,它的背后是一套后現代理論和問題,所有“先進的”在中國都會掀起一陣熱潮,有些人會覺得自己掌握了某種權力,可以評判這個藝術家的作品是當代的還是非當代的。

當時我就非常困惑,藝術并不是像數學一樣的,一加一等于二,有一個什么公式,有對有錯。觀念藝術首先消除的是藝術的視覺重心,沒錯,藝術是一種思維軌跡,但我不覺得藝術是呈現抽象思考過程的最佳工具,因為它畢竟是一個視覺化的結果。

我覺得僅僅是所謂觀念的東西真不如去寫作,文字一定更善于把邏輯性的東西說清楚。其實西方的觀念藝術在它頂峰的時候已經顯現了危機,而從方法論入手也讓國際范兒的當代藝術真的有一套“公式”,你在國際大展上能大量地看到那些“公式化”的作品,它們看上去很令人費解,但懂得它也不難,其背后有一套強有力的闡釋機制。

我們看到的一些當代藝術,更像是小圈子的文字游戲,藝術的自證能力越來越差。在反主流價值的同時,觀念藝術成了絕對的主流。觀察這些慢慢加深我的懷疑,我不反對觀念的藝術,但藝術不至于是“進步論”的邏輯,有先進的媒介和落后的媒介之分,藝術需要用特別的語言去說話。所以我嘗試著用一些已然“過時的”語言去說話,對應“當代的”問題。

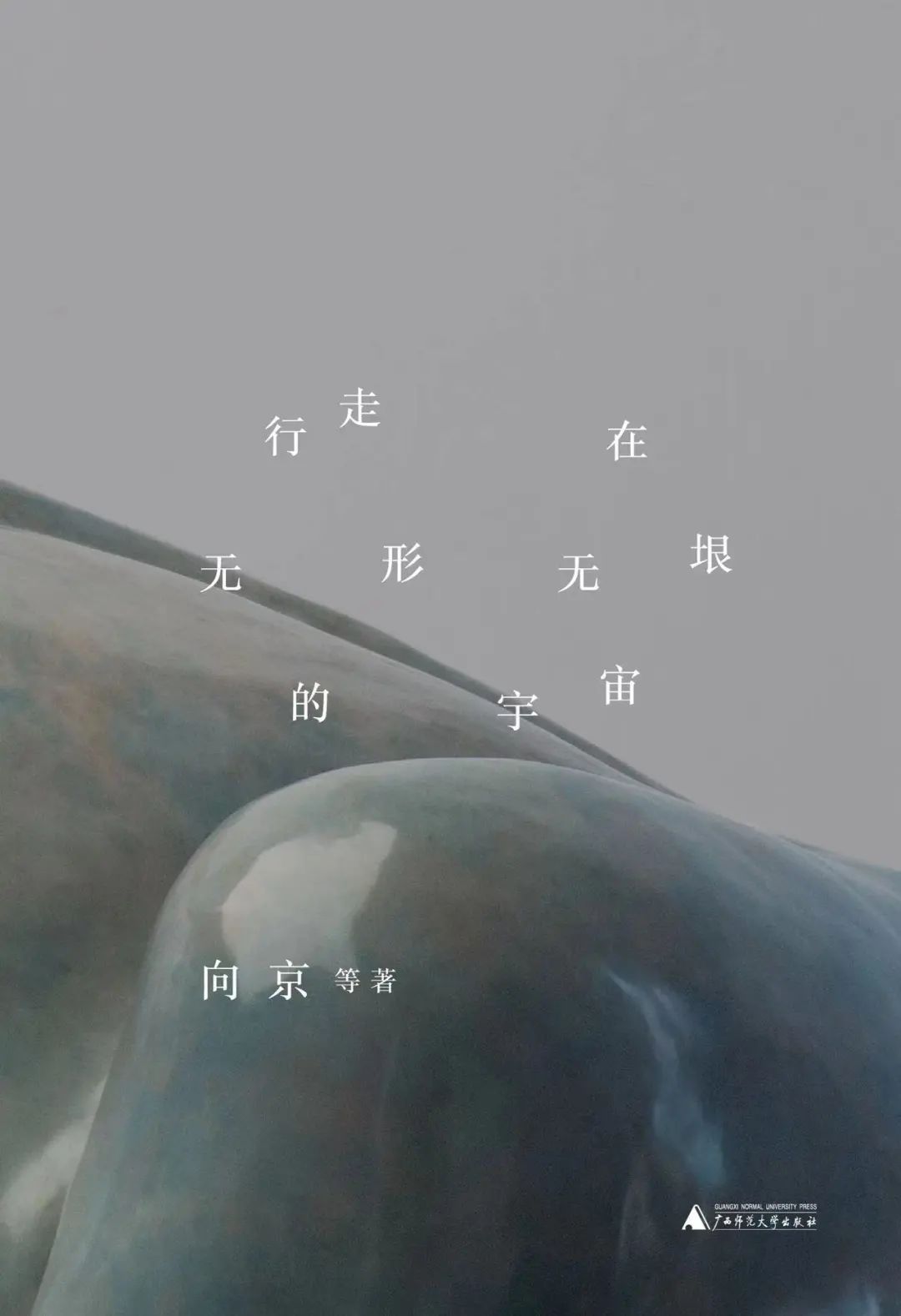

《行走在無形無垠的宇宙》|向京 等 著 驚奇·廣西師范大學出版社

阿克曼:我為什么這么喜歡你的作品?你的作品里面有靈魂——評價藝術沒有比它更好的詞。談靈魂是太抽象。作品有靈魂意味著它表達一個跟巨大的、無限的“宇宙”聯合在一起的自我。這種聯合沒法想出來,也沒法設計出來。你的“女人”都有靈魂,你的“動物”也有。可是,你“雜技”的作品卻缺少靈魂,更多是作為形式的實驗。

向京:那是因為我想結構的是一個外化的人性,就是現代人靈魂缺失的狀態。我為什么把“雜技”和“動物”放在一起?這就像一個外部一個內部一樣,這是人性的兩個屬性。

阿克曼:這是理論。

向京:“雜技”是我作為一個職業的藝術家試圖結構的語言。當然未見得所有的嘗試都是成功的,因為我走了一條很窄的路。

阿克曼:對,你是從靈魂的動力出發……

向京:幾乎是本能。

02

將電影和文學帶到雕塑中

阿克曼:我也想了解一下你對造型、對材料和手工藝的態度。用什么媒體實際上不是最重要的。拍電影是一個非常復雜的過程,特別艱苦,也特別無聊,每一個小片段都沒有意義,剪輯這個片子的時候才開始有意義。我看了一張你的工作照,我感覺這里面有一種你的享受。

向京:我并不享受手感。我是一個身體遲鈍的人,很少感受到疼痛,我的注意力是在那兒干活兒,因為雕塑有太多的活兒要去干了。我可能享受我始終在行動。很多人會說你這個東西做得好細膩什么的,我老說跟很多做雕塑的人比起來,我的手藝并不好。如果說“細”的話,是我的感受細致。我的很多注意力常常在感受本身上,并不在雕塑上面。

說起來好像很矯情,我要放棄雕塑特別容易,因為我根本就不是一個特別關注雕塑的人。這個媒介對我的吸引力在于它太像真人了,我是對人感興趣,它跟人如此接近,就像在面對一個真人一樣,把它弄出來,那種感覺挺讓我有快感的。

阿克曼:我就是這個意思。

向京:我在《S》那本畫冊里有一個對話,其中一個小標題叫“在限制里工作”。

“限制”對我來說是一個很重要的命題。你首先被肉身限制了,肉身會累,會老,會干不動,有時候精力充沛,有時候睡不著覺;你會被時間限制,我有焦慮癥,始終感到時不我待;當然我也被雕塑限制,這是非常封閉的一種媒介,一種語言。做雕塑你會知道能做的只有一部分,甚至是一小部分。你一邊活著,一邊做工作,一邊感受限制。所有工作的命題都是在這些限制里面,每個媒介當然都有自身的局限之處,雕塑仿佛就是為了教會我理解“限制”這個名詞而存在的。

我本來出于抗拒和懷疑,選擇了用古典主義以來一直使用的具象這樣一條很窄的路去工作,嘗試以此面對當代問題,其實最終依然是很少的可能性,但總要試圖在很少的可能性里面再去做一點努力,把它做得稍微豐富一點,面對當代問題時更有力量一點。

我不是一個研究雕塑的人,也不是一個知識型的創作者。有的東西給我的影響特別大,比如說電影和文學,我把那里面的很多方法帶到了雕塑里,恰恰這兩個媒介核心的屬性是雕塑最不具備的,電影和文學所能結構的敘事是雕塑結構不了的,但是長期與一個媒介相處,總會有一些深層的體會,有對它的語言進行再建構的渴望。

阿克曼:你覺得什么媒介對你更合適?

向京:至少不只局限在雕塑這個單一媒介里。

阿克曼:為什么你選了一個這么不容易的媒介?這不是偶然的,是不是?

向京:這是命,中國有一句話,性格決定命運。

阿克曼:那么,你接受你的命運吧。我感覺出你現在的創作有一種著急。

向京:我著急的是結束掉雕塑。理想中做藝術家的狀態也許非常本能,他天然就是一個力量的化身,他自己只要不停地爆炸就行。而不管你是什么類型的藝術家,實際的創作工作總是不盡理想,充滿阻滯和困惑。作為一個創作者,尤其在這個時代,命題還是很多的,隨時應該準備面臨不同的挑戰。

維持本能狀態對成長不會有幫助,相反應該去挑戰一些更有難度的東西,修煉和節制自己的語言。

阿克曼:這對任何一個藝術家都是最難的。我并不以為藝術家能全部靠這種本能,當然,缺少本能作品會變得枯燥,沒有靈魂。問題是,超越本能的塑造應該從本能生發出來,不是想出來的,光靠知識和技術也不行。

向京:我打個比方可能更容易懂。我理想中的創作者就是博爾赫斯,他當然是一個特別有天分的表達者,但是他比一般的有天分要多一點。

他的作品里有很多他的文化當中神話的部分——那是他的母體,他有不同文化的撫育,有豐富的知識的建構,有超越知識和單一文化的營養。他能夠把豐富的知識消化在一具藝術家式的敏感身體里,用他的靈魂去感知它們,并把它們用復雜有趣的方式說出來,轉換成他自己的語言架構。

他多是小作品,但是個大作家,作品的非現實性也讓我心儀。當然我沒有辦法跟博爾赫斯比較,我只是很向往。他如果是海洋的話,我最多是一滴水。

阿克曼:靈魂或者本能是無限的,知識是有限的。可能博爾赫斯知識比你多。

向京:知識也是無限的,而他的知識沒有變成對他的捆綁。

阿克曼:對他沒有變成束縛,因為他是藝術家。他發現在無形無垠的空間里有無數的可能。他能玩知識,如同畢加索的名言“我不尋找,我只發現”一樣。

向京:如果一切的表達都是某種語言的話,我用的媒介是雕塑,他用的媒介是文字,我們都是在說話,但是他說得太豐富,太引人入勝了。博爾赫斯小說里的結構是非常迷人的,他的勁兒藏在里面,外在的神氣是靈動的,這都是雕塑的媒介不可企及的。

03

不要因為太熟練而重復自己

阿克曼:依我看,藝術家和媒介的關系有兩種危險:一個是對媒介太熟練,不考慮它了;另一個是太考慮它,媒介效果變成目的。兩個態度好像是對立的,實際上是一樣的:你腦袋里面有一種很具體的結果,達到了它,就差不多了。我認識的藝術家很多在這個問題上遇到困難,要么太熟練了,要么太考慮媒介。你現在面臨太熟練的危險嗎?

向京:我恰恰是一直不太熟練。每一件作品都像重新上路,雖然看上去都差不多。

阿克曼:還是回到你的“雜技”系列,你不覺得這是一種熟練嗎?

向京:“雜技”所用的方法,我恰恰不擅長,只是證明我的不熟練。我是對語法感興趣,注意力跑偏了。“雜技”做出來確實收獲了很多批評。明眼人都可以看到我的長處在哪里,我一直是很本能的藝術家,有一天我反映出的不是這樣的氣質的話,很容易被看出來。但是我覺得這種嘗試對我很有幫助。

阿克曼:嘗試新形式是有意思,可是我認為不是一條抵達目的地的大道。

向京:這個設定取決于當時的一個命題,我想要面對人性去向的問題。今天世界的方向越來越外化,這種外化的方向是對人性的異化,一種扭曲。我懷疑這樣的方向。

阿克曼:這是觀念。

向京:是觀念,但是我不可以表達觀點嗎?

阿克曼:可以表達觀點,但是馬上也顯現出來觀念的局限——沒有靈魂。

向京:這是階段性的工作,階段性的命題。如果我只是循著一條路在走,不出錯,又有什么成長可言?人性就是在限制你,每個人都在自己的狹隘性里掙扎。

阿克曼:對藝術家來說,自己的限制再窄也要包含“宇宙”的廣闊無限。你的“女人”是這樣。

向京:有些命題為什么能構成一個永恒的命題——我是誰?我從哪里來?我到哪里去?只要有人在,這個命題不會終結。

阿克曼:你可以在一條很窄的路上繼續走,繼續問這些問題,沒有必要擴大你的形式語言或者增加你的命題什么的。這并不重要,重要的是,不要因為太熟練而重復自己。

向京:我接受你的批評。