以覺世始,以傳世終——梁啟超與二十世紀中國

梁啟超(1873.2.23-1929.1.19)

梁啟超生活在十九世紀與二十世紀之交的年代。我們今天將他作為二十世紀的學者來看待,并非因為他在這個世紀中還生活了二十九年,倒更多是為了他在二十世紀經(jīng)久不息、無可回避的影響。

近代中國是一個混合著多種性質(zhì)的奇特的社會存在。其中既呈露畸形的腐朽,也包孕詭異的新生。舊與新和東方與西方的命題糾纏、重合,使中國的讀書人在選擇時倍感艱難。而以龔自珍詩句“但開風氣不為師”(《己亥雜詩》)自期,又渴望“著論求為百世師”(梁《自勵二首》其二)的梁啟超,處此“新舊兩界線之中心的過渡時代”(《過渡時代論》),敏銳地感應著社會的種種矛盾,在其著述中因而處處留下了時代的鮮明印記。直到五四新文化運動過去后十年,梁氏去世,他始終保持了文化上的快速回應熱情。因此,說梁啟超的著作縮影式地完整再現(xiàn)了近、現(xiàn)代中國思想界的演進歷程,并非過甚其詞。何況,他在世紀初已開始提出,并在此后不斷反省的某些問題,至今還困擾著我們。

梁啟超《論小說與群治之關(guān)系》(節(jié)選) 《新小說》1902年第1號

梁啟超是以呼喚變法圖強的改良派政治家形象登上歷史舞臺。盡管其《變法通議》所鼓吹的“變者古今之公理也”(《自序》)流傳甚廣,但對二十世紀中國思想界影響更深遠的還是改造國民性話題。與章太炎為代表的“以革命開民智”(說見《駁康有為論革命書》)的革命派說法相反,梁啟超認定“新民之道”才是建立現(xiàn)代國家的根本,非此,則革命即易流為暴民政治。他不僅在《新民說》中激烈批判舊國民性,要求從歐美、日本等國采補種種中國國民所欠缺的品德,而且新民思想也成為統(tǒng)貫其時諸般論題的中心線索。《新史學》中對舊史學觀的撥正,《論中國學術(shù)思想變遷之大勢》對中國學術(shù)傳統(tǒng)的清理,盡多與《新民說》互相發(fā)明之處。即使倡導“小說界革命”,梁氏也必首言:“欲新一國之民,不可不先新一國之小說。”(《論小說與群治之關(guān)系》)然而,其關(guān)于提高國民基本素質(zhì)的理論探討,在當日日新月異、激動人心的革命形勢映襯下,不免顯得迂遠,不能救急,因而很快被向往革命,期盼其迅速、根本改變社會現(xiàn)狀的知識者所遺棄。于是,辛亥革命之后,中國又經(jīng)歷了漫長的反復與動蕩,國民性批判也幾次被探求病源的人們舊話重提,而成為思想界的熱點。最先接續(xù)梁啟超的新民思路的五四新文化人魯迅,以其思想的深刻,推進了此命題,并在此后的討論中,作為權(quán)威的聲音一再出現(xiàn)。雖然同樣是論證國民性的種種病癥妨害了中國社會的健康發(fā)展,梁啟超與魯迅仍有不同。梁氏更著重政治道德的探源,如指為弊端的奴性、愚昧、為我、好偽、怯懦、無動(見《中國積弱溯源論》第二節(jié)),以為匱乏的公德、國家思想、進取冒險精神、權(quán)利思想、自由、自治、自尊、合群、義務思想、尚武精神等等(見《新民說》),無一不是“群治不進”之原因。魯迅則以犀利的解剖刀,致力于從文化心理求得徹底的療治。阿Q的經(jīng)典形象所包孕的豐富內(nèi)涵,以及雜文中對國人靈魂的洞察與拷問,無不與“尊個性而張精神”的立人思想息息相關(guān)。盡管由于政治的緣故,梁啟超的新民理論在很長時間內(nèi)被埋沒(不只是大陸),但近年的重新發(fā)現(xiàn)與肯定,使思想發(fā)展中斷的鏈條得以勾連,也證明其論題的仍然具有活力,雖然這同時可以說是我們的悲哀。

而對于二十世紀中國學術(shù),梁啟超也應算作少數(shù)幾位奠基者之一。當他二十九歲,以宏大的氣魄開始撰寫《論中國學術(shù)思想變遷之大勢》時,自然不無政治層面的考慮,然而,在學術(shù)史的研究上,還是提供了全新的思路與范式。《新史學》雖表彰黃宗羲的《明儒學案》“創(chuàng)為學史之格”(《中國之舊史學》),不過,學術(shù)小傳加資料匯輯,與現(xiàn)代意義的學術(shù)史尚有相當距離。梁氏的寫法則截然不同。此時身居日本,借助日文著作,對西方學術(shù)思潮及著述體例有所了解的梁啟超,依據(jù)歷史科學,將中國學術(shù)思想的發(fā)展分為七個階段:胚胎時代(春秋以前),全盛時代(春秋末及戰(zhàn)國),儒學統(tǒng)一時代(兩漢),老學時代(魏、晉),佛學時代(南北朝、唐),儒、佛混合時代(宋、元、明)和衰落時代(清)。而二十世紀在他看來,是東西“兩文明結(jié)婚之時代”,也標志著中國學術(shù)復興時代的到來(《論中國學術(shù)思想變遷之大勢·總論》)。在各段學術(shù)史的論述上,梁啟超不僅清理源流,考辨學理,而且以東西融會的眼光比較差異、品核得失。因而,該論著不限于對古代學術(shù)演變的總結(jié),也具有鮮明的以史為鑒、研討與解決現(xiàn)實問題的目的。而其開啟中國學術(shù)史研究新路之意義,由胡適所言“我個人受了梁先生無窮的恩惠”,其一即是《論中國學術(shù)思想變遷之大勢》“給我開辟了一個新世界”。盡管以后的學術(shù)見解多有相左,胡適在三十年代寫作的《四十自述》中,卻坦承梁作“是第一次用歷史眼光來整理中國舊學術(shù)思想,第一次給我們一個‘學術(shù)史’的見解”,而其未完成形態(tài),又埋下了胡適“后來做《中國哲學史》的種子”。這種學術(shù)因緣,不只是兩代學者的前后相承,對于梁啟超而言,撰寫一部完整的《中國學術(shù)史》,也始終是他的心愿。可惜第五部分《清代學術(shù)概論》僅開其端(見《清代學術(shù)概論·第二自序》),留下的仍然是有志未償?shù)倪z憾。

梁啟超《新史學》(節(jié)選) 《新民叢報》1902年第1號

相對于學術(shù)史的殘缺,梁啟超在史學理論上倒有比較充分的準備與表述。1902年《新史學》剛剛刊發(fā),對梁氏于《新民叢報》第一號批評《原富》之言持有異議的嚴復,卻向朋友盛贊同期的《中國之舊史學》一文,“論史學尤為石破天驚之作,為近世治此學者所不可不知”(光緒廿八年正月卅日《與張元濟書》)。梁文對舊史學展開了空前激烈的清算,指出了其四大病源,“知有朝廷而不知有國家”,“知有個人而不知有群體”,“知有陳跡而不知有今務”,“知有事實而不知有理想”,及由此而發(fā)生的兩大病癥,“能鋪敘而不能別裁”,“能因襲而不能創(chuàng)作”,并在《論正統(tǒng)》、《論書法》、《論紀年》諸文中對舊史從觀念到做法加以駁正。而中心要義,只在標舉為國民作史而非為帝王作史,為今人作史而非為死人作史,故研究歷史演化規(guī)律為史家之職志。這一思緒于前一年寫作的《中國史敘論》中已露端倪,其“史之界說”區(qū)分舊史家與新史家之不同曰:“前者史家,不過記載事實;近世史家,必說明其事實之關(guān)系,與其原因結(jié)果。前者史家,不過記述人間一二有權(quán)力者興亡隆替之事,雖名為史,實不過一人一家之譜牒;近世史家,必探察人間全體之運動進步,即國民全部之經(jīng)歷,及其相互之關(guān)系。”在此意義上,梁氏宣布“中國前者未嘗有史”。不過,這些初步意見,經(jīng)過《新史學》的系統(tǒng)闡發(fā),才真正深入學界,其文中論斷在晚清史學論著中屢屢征引,便是明證。盡管梁啟超的“史界革命”思想對舊史學的否定或許更引人注目,但他為新史家構(gòu)建理論框架與提示現(xiàn)成思路的建設(shè)之功,其實更值得認真看待。梁氏當時雖僅從西方思想資源中汲取了進化論,以之為解說中國歷史變遷的法寶,表現(xiàn)于他為新史學所下定義,“歷史者,敘述人群進化之現(xiàn)象,而求得其公理公例者也”(《史學之界說》);但比之孔子以來的歷史退化觀與孟子“一治一亂”的歷史循環(huán)論,總還是可喜的進步。進化論強調(diào)歷史發(fā)展的連續(xù)性,不為朝代所限隔;注重民族文化的整體呈示,不以個人為標尺。無論今天我們對于“進化”一語有著怎樣的質(zhì)疑,它在當日卻起著使歷史研究成為科學的作用,史家也從羅列零散的史實,變?yōu)樽杂X考察各種社會因素的互動。這一進化史觀籠罩了大半個世紀的史學界,并為其他學科史的研究所普遍采用,則可以說是有目共睹的事實。至于梁啟超本人,既有志于著作一部《中國通史》(后更擴大為《中國文化史》),從1901年到1922年幾次執(zhí)筆,可惜均半途擱置,但因此而誘導其興趣日益轉(zhuǎn)向具體的操作,又使其晚年講授的《中國歷史研究法》及其《補編》,作為史學研究的方法論,更便于實際應用。張蔭麟評定梁啟超前期《新史學》諸作開“以新觀點考察中國歷史”之先河,“后有作近代中國史學史者,不能不以先生之名冠其篇矣”,后期《中國歷史研究法》“雖未達西洋史學方法,然實為中國此學之奠基石”(《近代中國學術(shù)史上之梁任公先生》),實非溢美之詞。

清華國學院導師合影前排左起第三為梁啟超

梁啟超一向?qū)φ闻c學術(shù)用力最多,文學創(chuàng)作在他只不過是文人積習,偶一為之。不過,雖然如此,在梁氏身處政治改良思潮的中心時,也不忘小試身手,發(fā)動文學改良運動,以文學作為政治宣傳、移風易俗的工具,卻因此而在二十世紀文學界產(chǎn)生了巨大回音。文學改良是在西學東漸的背景下發(fā)生,又兼具開通民智的目的,求新與通俗于是成為最鮮明的標記。“文界革命”之倡導“俗語文體”,大量使用新名詞,促進了現(xiàn)代漢語的盡早誕生與成熟;“詩界革命”的要求“新意境”、“新語句”、“古風格”“三長兼?zhèn)洹保瑪U大了詩歌的表現(xiàn)領(lǐng)域與詞匯容量;“小說界革命”之以“小說為文學之最上乘”,糾正了鄙視小說的傳統(tǒng)偏見,使小說在文學殿堂中高踞首席。凡此,都為五四新文學的出現(xiàn)做好了必要的鋪墊。五四文學革命的主將之一錢玄同,對梁啟超與新文學的關(guān)系即曾做過公正的說明:“梁任公先生實為近來創(chuàng)造新文學之一人。……輸入日本文之句法,以新名詞及俗語入文,視戲曲小說與論記之文平等(注略),此皆其識力過人處。鄙意論現(xiàn)代文學之革新,必數(shù)及梁先生。”(《寄陳獨秀》)因此,將晚清文學改良揭明為五四文學革命的先導,不過是重復了一個歷史事實;說二十世紀文學導源于晚清文學改良,也不算離譜。而梁氏晚年偏好史學,對文學的研究也以史為主。這自然不會帶來當年在創(chuàng)作界激起的那般轟動效應,卻展示了用現(xiàn)代科學的方法研治古典文學(尤其是舊詩文)可能造成的新景觀。《中國韻文里頭所表現(xiàn)的情感》與《中學以上作文教學法》正是這樣的兩篇力作。多年后,梁實秋還清楚記得梁啟超在清華學校演講《中國韻文里頭所表現(xiàn)的情感》當時的情景,并云:“聽過這講演的人,除了當時所受的感動之外,不少人從此對于中國文學發(fā)生了強烈的愛好。”盡管梁實秋以為“讀他這篇文章和聽他這篇講演,那趣味相差很多,猶之乎讀劇本與看戲之迥乎不同”(《記梁任公先生的一次演講》),而未能躬逢盛會的我們,今日閱讀梁氏六十年前的文章,卻仍然擁有一份新鮮感。因為梁啟超不是機械地用科學方法切割作品,而是有舊學的根柢,可以自如地融入歷代積淀的對古代詩文的靈性感悟。可惜后來者往往不能兼顧,或只記得方法而少了悟性,或雖有感觸而不具備理論修養(yǎng)。讀舊文而仍覺新意,也許正好表明了我們這些后人的不長進,雖然通道起碼在1920年代便已打開。

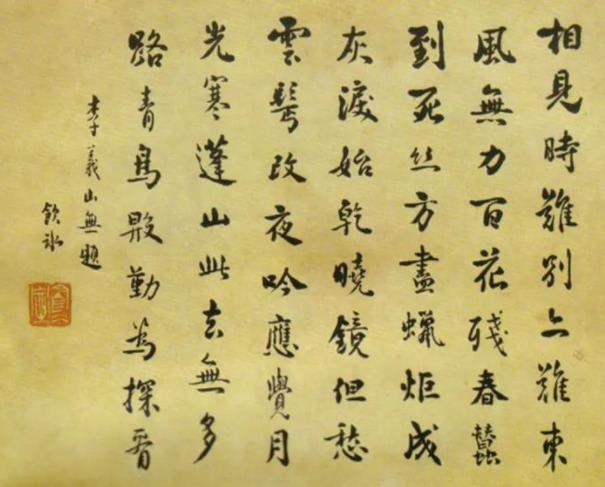

梁啟超行書李商隱《無題》詩

還應該說到梁啟超對“科學精神”一以貫之的追求。印象中,人們總是把“賽先生”與五四聯(lián)在一起,實際上,早在晚清,梁啟超已是大聲召喚西方科學精神最有力的一人。從1904年續(xù)寫《論中國學術(shù)思想變遷之大勢》的近世部分,對“科學的精神”首次給以界定,到1922年發(fā)表《科學精神與東西文化》,將“科學精神”最終定義為“教人求得有系統(tǒng)之真智識的方法”,梁氏對于科學精神的講求可謂精力貫注、情有獨鐘。在其各種論政論學文字中,也有具體演示。批評中國舊學“籠統(tǒng)”、“瞑想”、“無統(tǒng)系”,故要求精確、實證、有系統(tǒng),這在人文學科領(lǐng)域中,使得科學精神幾乎與借鑒自然科學的研究方法同義。梁氏因而不只是出示研究結(jié)果,也喜歡連帶提示研究策略。于是,他治史學,有《中國歷史研究法》及《中國歷史研究法補編》;治文學,有《中學以上作文教學法》以及《中國韻文里頭所表現(xiàn)的情感》運用的分類表情法;治國學,則在《先秦政治思想史》與《儒家哲學》中特辟一章談研究法,《古書真?zhèn)渭捌淠甏犯小侗鎰e偽書及考證年代的方法》的專門論述;至于讀書,從1896年寫作《西學書目表》中的《讀西學書法》,到1925年出版《要籍解題及其讀法》,以《荀子》為例講解讀書法(見《讀書示例──荀子》),梁啟超一貫樂此不疲。這種喜談方法的嗜好也傳染給胡適,二人在學術(shù)界的名聲之大,與此種發(fā)凡起例的治學風格不無關(guān)系。科學方法當然不是包治百病的靈丹妙藥,人們反省二十世紀學界的弊病,對科學的泛濫也頗有微詞。但在世紀初兩種文化遭遇、中國學術(shù)傳統(tǒng)暴露出明顯的闕失之際,科學精神的及時引入,正是現(xiàn)代學術(shù)規(guī)范得以建立的第一塊基石。在這里,我們?nèi)匀徊荒芎鲆暳簡⒊?/p>

對自己過渡時代之人物的地位有清醒意識的梁啟超,完好地向我們傳遞了包孕在二十世紀初期而影響及于世紀末的文化訊息,以覺世始而以傳世終,這便是梁氏在二十世紀中國學術(shù)界葆有的形象及其歷史定位。

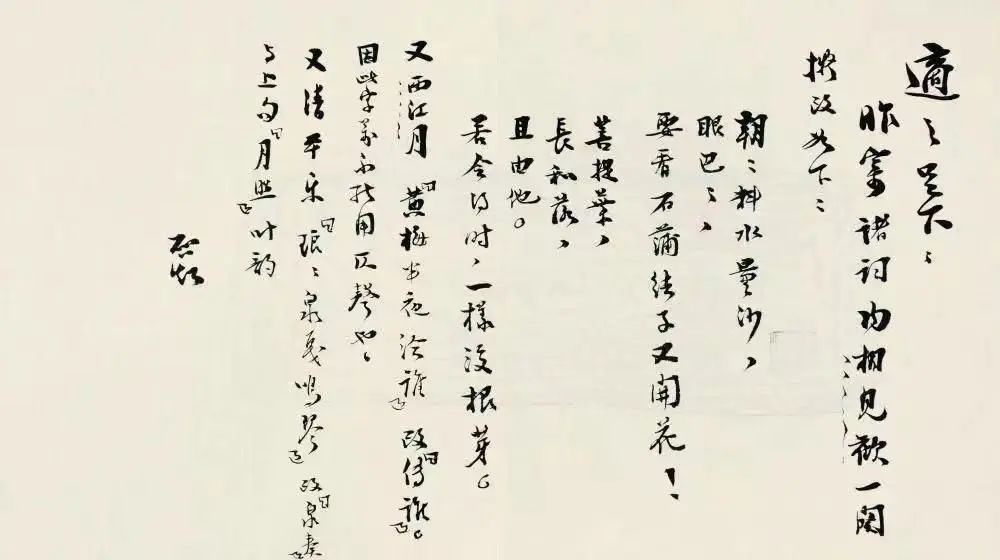

梁啟超致胡適信札

梁啟超的不斷趨新、觀念屢變,固然由于時局發(fā)展迅速,有策略的考慮,但也與他總在覺世與傳世、政治家與文學家、責任與良心、啟蒙功效與藝術(shù)價值等之間徘徊有關(guān)。這使他無論作為一名政治家或作為一名文學家都顯得脆弱、蕪雜,甚至自相矛盾。然而,這也正是梁啟超的可愛之處。從文學家來要求,梁啟超有很多缺陷,夠不上大家;可也得承認,他是個典型的中國文人。在他身上深刻地體現(xiàn)了中國文學觀念內(nèi)在的矛盾——既把文學當作“經(jīng)國之大業(yè)”,就很可能成不了“不朽之盛事”;同時,在他身上更縮影式地反映出轉(zhuǎn)折時期中國文學的歷史命運。 很多曾經(jīng)處于時代中心的人物,已被掩埋在歷史深處,不再引起今人的興趣與關(guān)心。但梁啟超不同,學術(shù)論著不必說,即使影視作品中,也不時可見其身影。起碼,到現(xiàn)在為止,梁啟超并沒有離我們遠去。探求個中原因,可以發(fā)現(xiàn),世人對梁啟超盡管有多種概括,諸如政治家、思想家、宣傳家、教育家、史學家、文學家等等,不過,若從根本而言,實在只有“啟蒙者”的稱號對其最適切。

后人雖然加給梁啟超很多“封號”,但實際上最根本的,也為梁啟超所承認的,還是政治家與學者這兩重身份,其他各種頭銜都可以分屬其下。不僅梁啟超的一生大體可以1917 年底脫離政界為標志,劃分為從政與治學兩個時期;而且,直到1921年,梁啟超仍然被政治與學術(shù)的強烈沖突所困擾,自白說:“我的學問興味政治興味都甚濃”,“我常常夢想能夠在稍為清明點子的政治之下,容我專作學者生涯。但又常常感覺:我若不管政治,便是我逃避責任。”所以,在我看來,梁啟超本質(zhì)上還是個學者,他自己也承認,“兩樣比較,學問興味更為濃些”。只是他所處的是一個救亡圖存的時代,外在的形勢促使感情激越的梁啟超走上了政治之途。……梁啟超最終選擇了“做個學者生涯的政論家”;按照我的理解,是成就了一位不能忘情政治的學者。