“浙里新文學——浙江新荷作家群巡禮”系列訪談 蔣話:總是前行在朝陽升起的路上

編者按:

“浙里新文學——浙江新荷作家群巡禮”是浙江文學院推介文學新人的重要舉措。中國作家網特邀入選該推介計劃的12位青年作家進行獨家專訪,傾聽他們的成長故事,聚焦當下青年寫作的來路與遠景。

作為首批入選浙江新荷作家群的作家,蔣話雖為90后,但已經是一位從事文學創作十幾年的“老作家”了。兩年前,作為第一個加入中國作家協會的嘉興90后,剛到而立之年的蔣話說:“我還是一名寫作的小學生。”

蔣話是幸運的,這份幸運來自他的勤奮和堅持。他所在的高中——嘉興一中是金庸先生的母校,這讓從小就有一個“武俠夢” 的蔣話找到了一塊任自己馳騁的小天地,校刊《五彩螺》上一度連載了他27萬字的武俠小說。2009年10月,19歲的蔣話出版了首部長篇武俠小說《乾坤》,并且受到了“大師兄”金庸的指點。金庸不但看了小說,還提出了幾點修改意見。

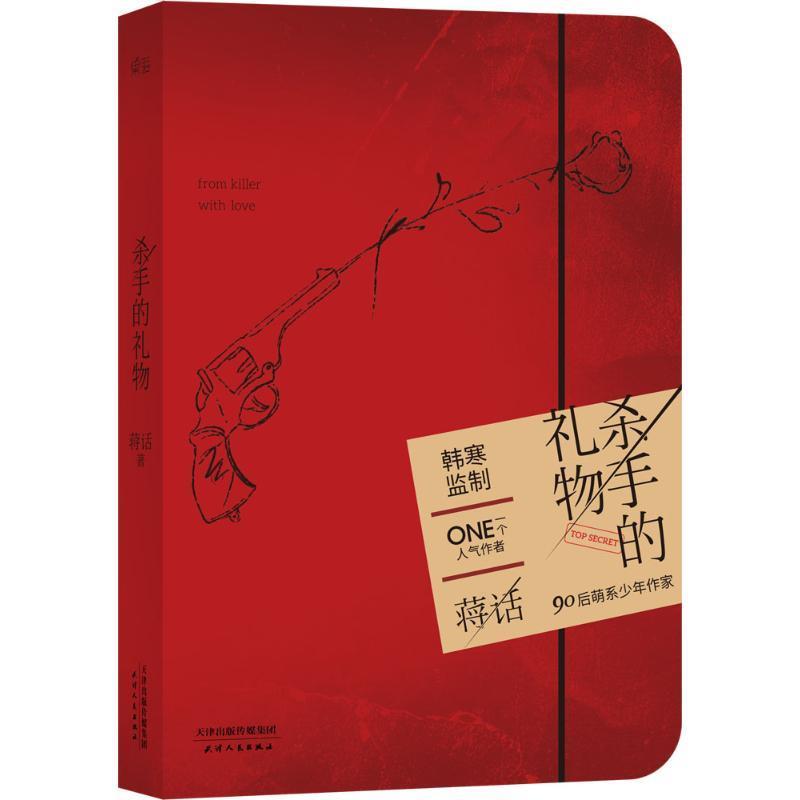

隨后,蔣話在類型寫作的路上越走越遠、越挖越深,《殺手的禮物》使他成為“一個”APP的人氣作者,累計發行超過10萬冊。《齋冷》《少年那多手記之角》《我們會好嗎》等一部部作品接踵問世,讓蔣話在網上擁有了自己的粉絲群。評論家徐剛評價他 “能夠將類型的可貴推到極致”。

2020年,《文學港》第一期刊登了蔣話的《朝陽升》,這是一部現實主義題材的短篇小說,批評家們敏銳地發現,一向致力于類型寫作的蔣話轉向了純文學創作。“我一直在學習寫傳統純文學小說”,蔣話謙虛地表示,“現實主義題材+懸疑推理元素,兩者相結合會是我這一階段前進的方向,我想應該講講自己家鄉的故事,自己身邊的故事了。”

希望蔣話的文學創作之路也如《朝陽升》的結尾一般,“總是前行在朝陽升起的路上。各得其所,喜樂安康。”

蔣嘉驊,筆名蔣話,1990年3月1日出生于浙江嘉興,中共黨員,中國作協會員,浙江省網絡作協理事,嘉興市作協副主席。創作領域以懸疑推理為主,科幻武俠為輔。已出版長篇小說五部:《殺手的禮物》(天津人民出版社)、《齋冷》(新世界出版社)、《少年那多手記之角》(上海人民出版社)、《乾坤》(南京出版社)、《我們會好嗎》(華僑出版社)五部,另于《萌芽》、《長江文藝》、《青年文學》等期刊發表《蘇細墨探案筆記》《朝陽升》《藍道人的八卦爐》等中短篇小說、散文、評論,累計百余萬字。

訪談:

中國作家網:很多人對你的筆名很感興趣,能聊聊你是怎么想到起這個筆名的?“講話”和寫作有什么聯系嗎?

蔣話:我本名叫做蔣嘉驊,“驊(huá)”這個字說不上冷僻,但經常會被讀成蔣嘉(yè),更糟心的是,學生時代每次做了好事,校領導大會表揚我的時候,都會讀錯讀成蔣嘉(yè),弄的同學們以為是某位新學生;有時候調皮,挨批評時,校領導又鬼使神差的念對蔣嘉(huá),里外里,這是一種雙重折磨。高中時候,我很喜歡莫言老師的《紅高粱家族》,于是就給自己取名為蔣話,一來致敬莫言老師,另外也方便大家念對。

中國作家網:你所在的中學是金庸先生的母校,因此有濃厚的武俠氛圍,然而看武俠小說的同學很多,嘗試去寫的人則鳳毛麟角,請問你是如何越過這個門檻的?有哪些巧合和機遇使你走上專業寫作的道路?

蔣話:每個男生都有一個武俠夢。因為金庸先生的緣故,我從三年級開始讀金庸全集,讀完覺得不過癮,于是又開始讀古龍、梁羽生、臥龍生。那時候我家書房有面落地鏡子,我常常拿著母親裁剪衣服的尺,將自己幻想成佩劍俠客,抽劍(尺)對著鏡子一擺造型就是好幾個小時。在擺造型耍酷的同時,源源不斷的故事也從腦海里冒出來,我會拿出本子將它們一一記錄收集。讀了高中,我們學校有一本叫《五彩螺》的校內雜志,當時需要一個長篇連載,我的高中是整個大市最好的學校,同學們都沉迷于學習沒有這么多時間寫作,而我,各科成績都很平均(就是都比較不行),也愿意花時間進行一些創作,于是我將兒時積攢的三大本“靈感集”重溫了幾遍,花了半年時間寫了27萬字的武俠小說,開始在《五彩螺》校刊上連載。這應該算作我真正創作的開端。

《殺手的禮物》

中國作家網:在寫作的初期,為什么選擇創作懸疑推理小說?

蔣話:我很喜歡博爾赫斯,他的《小徑分叉的花園》《環形廢墟》雖然是將近八十年前的作品,但其中的偵探、懸疑、神秘元素讓我著迷。同時,我覺得我們人一生的命運是無常的,每個人的故事只要沒有結束,就是無數懸念的疊加。就像是大海中的一葉扁舟,何時遭遇暗礁,何時遇到風浪,何時又能迎著旭日一往無前,沒有人知道。而哲學上又有關于自由意識到底是否存在的探討,無論信不信奉宿命論,人類在面對未知的命運與懸念時,似乎總顯得渺小。創作懸疑小說,或許能使我在面對不確定時,顯得稍微有力一點,畢竟我是作者,這是一種面對命運時的精神勝利法。

中國作家網:作為一個90后作家,您的創作和時代有一種什么樣的關系?在您看來,90后作家與上一輩(80/70后)作家有何不同?

蔣話:我覺得實際上沒有不同。時代在變遷,歷史在前進,但是總有一些東西和精神,是亙古不變的。人性最細微和最偉大的地方,不論在哪個時代,都有許多共通之處。無論70、80或是90后作家,他們都在用自己的筆觸記錄展示著那些充滿勇氣與力量的人類精神財富。

《少年那多手記之角》

中國作家網:作為一個類型寫作者,你橫跨著傳統寫作(即紙質媒體發表)和網絡寫作兩大陣營,能談談對二者的不同感受嗎?

蔣話:傳統寫作我覺得像是在譜寫一曲樂之奏章,無數的音符從筆尖靜靜流瀉而出,編織成一曲自認為還算華美的樂章,等到樂章拿去演奏之時,它便不再屬于譜曲者自己。而網絡寫作,更像是一桌一茶,在劇院或者茶館的說書人,照著話本娓娓道來,根據聽眾的反響,又可以隨時修改原本的話本,它是一種隨時隨地的創作與反饋。

中國作家網:《朝陽升》是你寫的第一部現實題材的短篇小說,得到文壇評論家的肯定,這是否意味著你今后要開始轉向純文學寫作了?創作現實主義題材作品和純虛構的推理、武俠有何不同?你面臨最大的挑戰是什么?

蔣話:我一直在學習寫傳統純文學小說。我覺得純虛構的推理懸疑更多還是滿足某些泛娛樂需求,當然這一門類里也有許多深刻的作品,比如斯蒂芬·金的《四季奇譚》、雷蒙德·錢德勒的《漫長的告別》,但畢竟還是少數。就像斯蒂芬·金,他是如此成功的恐怖懸疑小說大師,但在他內心里,他始終渴望自己能成為馬克吐溫那樣的文學家。關于困難與挑戰,我覺得自己最大的挑戰還是閱歷太淺,深入生活的實踐還是不夠,僅僅靠靈光一閃或許可以開啟寫作之門,但持續寫作之路還是需要辛勤耕耘用心實踐,這才能寫出厚重、經得起時間考驗的作品。

中國作家網:我看你的書架上有不少歷史類書籍,平時創作武俠小說時是否要做一些歷史背景資料的搜集?這個工作量有多大?面對歷史的真實與寫作里的虛構,你心中的“度”如何把握?

蔣話:讀歷史其實只是一個個人好愛,有一句歌詞叫做“一頁風云散”,我非常喜歡這句話,甚至拿它來做微信簽名。我覺得這就是歷史最迷人的地方,王侯將相、亭臺樓閣、歷史紛爭在翻頁間煙消云散、轟然倒塌、一清二白。所有朝代中我又偏愛明朝歷史,從初中起陸續讀了《明史》《明實錄》《明通鑒》《明季南略》《明季北略》《萬歷野獲編》,為了讀懂古文,甚至一遍遍翻看學習古文觀止,那可能是我最具學習效率的時候。演繹歷史是很常見的一種寫作手法,它的度始終在于尊重歷史史實,不歪曲、不亂編。

中國作家網:能談談對你影響最大的作家嗎?

蔣話:應該說有兩位。首先是博爾赫斯,他將我引領進了寫作殿堂,他的許多開創性的小說寫法,到現在看依然不過時。第二位是古龍,古龍雖然是武俠作家,但他其實很早就將古典推理、硬漢偵探的元素融入進了自己的小說里,比如《陸小鳳傳奇》、《楚留香傳奇》就是典型硬漢偵探小說的路子。再比如《流星·蝴蝶·劍》,融入了許多馬里奧普佐的寫法,這開創了中國新武俠、新懸疑小說的時代,也對我日后寫作產生了極大的影響。

蔣話的卡通形象

中國作家網:現在人人離不開移動互聯網,很多作家也會走網紅路線。我注意到你經常在微博上與粉絲交流,你覺得這樣的交流方式對文學創作有什么影響?

蔣話:我在網絡上基本只會分享一些生活片段,或是想了一個自認為比較好笑的段子,分享給粉絲與網民。實際上,這些年下來,我發現我與粉絲網民交流得最多的并不是文學創作,而就是普普通通的生活瑣事,比如這個粉絲遇到什么情感困惑了找我傾訴,那個網民家里人希望他考公務員但他還想繼續讀博深造。當然最為欣喜的是有一位讀者,她告訴我看了我的小說,專門到我的家鄉去旅游,在那里她與自己現在的丈夫相遇了,現在他們的愛情結晶小寶寶也已出生。我想,創作小說這些年來,或許有迷茫也有快樂,但這樣的存在于創作本身之外收獲的欣喜,才是文學最具魅力的地方。

中國作家網:手頭上正在創作什么作品?今后的文學創作會朝著什么方向前進?

蔣話:現在正在創作一部現實主義的生活懸疑小說,他的發生地在我的家鄉浙江嘉興,講的也是我們90后這代的成長與奮斗經歷。現實主義題材+懸疑推理元素,兩者相結合會是我這一階段前進的方向,我也已經三十出頭了,我想應該講講自己家鄉的故事,自己身邊的故事了,這是一種對自我的再度認知與重新接納。