“波拉尼奧工業”的危險 克里斯·鮑爾:殘余草稿定期涌現并付諸出版,恐會損害正牌作品的地位

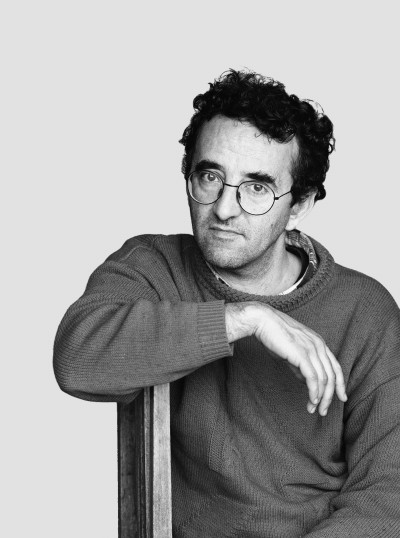

四十七歲的英國作家和文學評論家克里斯·鮑爾(Chris Power)5月18日為《新政治家》周刊撰文,以《反對波拉尼奧工業》為題,批評波拉尼奧家屬和西方出版業對已故智利天才作家的過度開發。

出版商約翰· 考爾德(1927-2018)曾經把貝克特僅有兩千字的《想象力死去想象吧》名不副實地稱作“有史以來最短的長篇小說”。但現在,鮑爾說,波拉尼奧的遺產管理者正在成為考爾德強有力的挑戰者:像狂歡節上大聲招徠顧客的人一樣,他們過去幾年一直在努力說服讀者:這種越來越沒有新意的、把殘留遺稿推向市場的出版行為是一項方興未艾的事業。

羅伯托 · 波拉 尼奧(1953-2003)在世時,出版了或準備出版十部長篇小說、三部短篇小說集、一部長篇散文詩和幾部詩集。它們的水平參差不齊。但在生命最后十年里寫出的大部分作品,尤其是《荒野偵探》和《2666》,都是令人驚嘆的杰作。2007年和2008年,波拉尼奧在全世界的聲譽如日中天,使得他的繼承人和文學遺產管理者決意加以利用,在此后的十幾年里,接連不斷地推出一本又一本不溫不火的遺作。它們有的來自作家辦公桌上的手寫稿和打字稿,有的則是他電腦硬盤里存儲的文件。

“如果這些文本是作為片段、草稿和半途而廢的寫作項目來展示,理應另當別論;”鮑爾寫道,“把它們奮力奉為完整作品的嘗試才令人不快。”波拉尼奧去世后,新遺作定期出現,而遺產的控制者似乎有意出版他留下的任何東西,這就帶來了一種危險:波拉尼奧腳底的泥沙——被合理拒絕的小說、寫到一半的作品、從硬盤上刮下來的殘渣,即那些更適于大學檔案庫而不是書店貨架的材料——可能會損害他名下正牌作品的地位。

《2666》里的阿馬爾菲塔諾抱怨,現在的讀者“不敢面對那些激流般不完美的巨著,可正是這些巨著在陌生的領域里開路啊。他們選擇文學大師的完美習作”(引趙德明譯文)。鮑爾說,這兩種作品——激流般不完美的巨著和文學大師的完美習作——波拉尼奧都寫了,可是后來發掘、出版的那些書卻哪一種都不算。如今,“在繼續洗劫波拉尼奧草稿的過程中,他的遺產已經跌到了退化中的新低點”。

無論如何,《2666》和《荒野偵探》的地位從未有過動搖。美國拉特格斯大學英語文學副教授戴維·柯尼克(David Kur?nick)是波拉尼奧遺產的眾多捍衛者之一。他的新著《〈荒野偵探〉重讀》(The Savage Detec?tives Reread)今年早些時候由哥倫比亞大學出版社出版。

柯尼克認為,圍繞著波拉尼奧生平和作品的爭議遮掩了他的成就——《荒野偵探》描寫集體生活時的微妙和鮮活仍然沒有得到重視。他還聲稱,《荒野偵探》尤其讓美國讀者感興趣:不是因為小說迎合了他們,而是因為它預示著一個令人振奮的世界前景,在那個世界上,美國文化已經失去了假定的中心地位;美國是外圍的、不祥的存在,但遠沒有美國人自己假定的那樣重要。

柯尼克也探討了波拉尼奧的文學技巧,尤其是語言細節和人物塑造,以及非凡的、對多重聲音的管理能力——《荒野偵探》的敘事者多達五十四人,但波拉尼奧為每一個人都簡捷明快地創造出了細微的不同,人人都有易于為讀者記住的特性,而不至于混作一團。