翻譯之旅:不忘初心的文學擺渡人

多年以后,當我與師大的同事開始合譯阿根廷作家比奧伊·卡薩雷斯的鴻篇巨著《日記中的博爾赫斯》并一度被數以千計的注釋索引折磨到生無可戀的時候,不禁回想起初二那年去圖書館借閱《百年孤獨》的那個遙遠的下午。彼時那個在不經意間闖入到奇妙瑰麗的拉美文學世界的小小少女,顯然不可能預見到,自己最終會在麗娃河畔的華東師范大學,從事西班牙語教學并致力于西語文學翻譯。

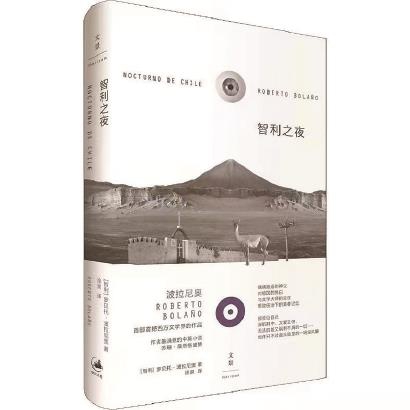

作為一名年輕的譯者,我有幸與羅貝托·波拉尼奧結緣。在文學爆炸之后,可能再也沒有哪位拉美文人能像這位智利作家這般引發大眾的關注。隨著世界各地陸續掀起閱讀波拉尼奧的熱潮,他已然成為一代文藝青年的新偶像。而《智利之夜》作為其首部被引入英語世界并引發轟動的作品,更是被蘇珊·桑塔格譽為“一部注定在世界文學中占有一席之地的當代小說”。波拉尼奧曾借費爾韋爾,那位他在《智利之夜》中杜撰出來的智利文學界教父之口說出:“文學之路并不輕松……這條道路并非是開滿了玫瑰花的。”然而相較文學之路,翻譯之路的艱辛更是難以言說。作為一種“帶著鐐銬跳舞”的再創作,字斟句酌的文學翻譯就仿佛是闖進了一片暗黑森林,須得歷經千辛萬苦,才可能通過并最終抵達彼岸。

具體到波拉尼奧,這位“當代西班牙語文學中最膽大的作家”,因其黑暗晦澀的遣詞造句、暴風驟雨般的語言節奏,及其穿梭時空凝聚歷史的信息流量,他筆下的這片暗黑森林顯得更為廣袤,環繞其間的迷霧也更為濃密。而我之所以能夠堅持下來,投入差不多9年時間反復打磨這部近十萬字的中篇小說的譯稿,除了推動西語文學傳播的那份小小執著,更是源于麗娃河畔翻譯家群的那份情懷傳承。

這種“隱身于作品之后”的“文學擺渡”,意味著一種精神上的“放空”,“剝離”譯者本人在現實生活中的屬性——像是袁筱一教授所說的那樣:“遏制自我表達的欲望,專注地去做一個譯者,感受來自不同語言間的新鮮撞擊,刺激我們尋找語言的更多可能性。”而在語言的維度以外,譯者勢必會借助原著作者的觸角去探索未知的知識領域,源源不斷地接受新的訊息和思想的輸入。每一個主動或是被動獲得的知識點將暗夜中的“燈塔”一盞盞點亮,串聯在一起照亮這段文學之旅。而一想到這些精神上的電波,將會借助自己的譯本被傳達給更多的讀者,像是在水面上激起陣陣漣漪并不斷擴展,完成“文學擺渡人”的使命,心中則更添一份動力——是的,譯者們雖然大多低調、樸實,但卻從未失其初心。

誠然,在翻譯過程中,為了查證作者語焉不詳地提及的一個姓氏或是一則逸聞,往往得要花費很長時間,并可能需要向拉丁文或是德、法、意、葡等其他語種的同行們求教,然而每完成一處難點或是疑點,每補全一條有助于理順行文內在邏輯的譯者注所能獲得的滿足感,與年少時破解奧數難題時的暢快體驗頗為相似。當然,這兩者之間也有著顯著的不同:數學之美在于它有唯一的正解,而翻譯之旅,卻始終只能是一個努力追尋最優解的過程——可能越來越接近,卻永遠不可能趨于完美,即便是經過不斷地修訂和校正,反復地推敲與打磨,多少還是會有力所不能及之處;此外,不同時期、不同文化背景下的每一代譯者的不同文字風格,也給“翻譯之美”提供了多樣化的可能。

由于西語文學的譯介在國內起步較晚,一直到近10年來才迎來一個小高潮,絕大多數被引進的作品皆為中文首譯本。沒有前輩們的珠玉在前,翻譯自然更具挑戰性。在《智利之夜》出版后的幾年間,我還會時不時地翻閱一下原著,若是偶得新的靈感,便匯總下來發給編輯,以備在重印時加以完善。猶記得書中第171頁的那句“一個圭多都沒有”,初時因為不確定“Guido”這個單詞屬于哪一語種,是人名抑或是姓氏,一番搜索之后只能大概確認它應該是源自日耳曼語的男用姓名,譯為“圭多”或“吉多”,如今一般用來代指意大利后裔。某一日,在聆聽了一場文學講座后,我突然頓悟此處應該是指但丁的摯友卡瓦爾康蒂,一位十三世紀的佛羅倫薩詩人。根據《十日談》第六天故事九的相關記載,此君常常在一座教堂附近的墓地綠林里一邊漫步一邊思考哲學問題。某日,一群騎著馬招搖過市的紈绔子弟將其圍堵在墓碑前發起挑釁,然而他卻機智地縱身一跳擺脫了他們。那一跳是如此輕盈靈動,以至于卡爾維諾在《新千年文學備忘錄》的第一講“輕逸”中寫道:“如果讓我為新世紀選擇一個吉利的形象的話,那么,我要選擇的就是:超脫了世界之沉重的哲學家詩人那機敏的驟然跳躍……”伴隨著以上的背景注釋,那句“一個圭多都沒有”與后續行文“沒有綠色的樹木。沒有騎著馬的小跑。沒有爭論,也沒有研究”就有了內在邏輯,變得更為生動且含義深遠——這也正是恰當地補充譯者注能夠大大豐富文本的可讀性并增強文本的互文性的一項有力例證。

在挑戰完波拉尼奧之后,我又陸續收到了幾家出版社的翻譯邀約,并在看到“塞薩爾·艾拉”這個在西語文學界絕對不容忽視的名字之后,第一時間讀起了《文學會議》的原著。作為20世紀末阿根廷文學的領軍人物,艾拉深受歐美先鋒派文學及后現代主義思潮影響。他在這部作品中徹底貫徹了反傳統的精神:主題多變,語言跳脫,情節碎片化,充滿了大膽的想象和奇妙荒誕的超現實主義風格。波拉尼奧曾表示:“一旦讀了艾拉的小說,你就停不下來,還想讀更多。”恰是這種“一路飛奔向前”的獨特閱讀體驗,吸引我再次靜下心來翻譯。

而隨著翻譯過程的深入,博爾赫斯、波拉尼奧與艾拉,這幾位西語文壇巨匠的一大共性也逐漸顯現:他們都熱衷于不動聲色地旁征博引,就像是一種出于本能的炫技。那必然是因為,在“作家”的身份標簽之前(博爾赫斯和艾拉同時也是“翻譯家”),他們本都是博覽群書的“讀者”——雖然人生經歷不盡相同,卻都積極踐行“以閱讀充實和豐富生命的維度”的處世原則,從青少年時期起就廣泛涉略,同時筆耕不怠。對于譯者,乃至廣大讀者而言,閱讀這類作家的作品,就如同闖入了一座小型圖書館:除了那些含義雋永、引人深思的關于文學的哲理性討論,他們旁征博引,打通了歷史與現實,文學、藝術、哲學和自然科學之間的學科界限,為讀者鋪設了穿梭往來的通道。同時,這類作家往往還鐘愛在作品中虛虛實實地設計富有深意的隱藏細節,吸引著包括譯者在內的讀者去一一探究和解答。

正如《出版人周刊》所評述的那樣:“在艾拉的妙筆之下,含混積蓄為秩序,謎團得以澄清,每個看似離題的敘述最終都自有其目的。”看似天馬行空、充滿了超現實主義的戲劇性效果的創作,實則深入探究人類的生存困境,并試圖以文字抵御現代社會中那種身處邊緣的孤獨感,以及面對不可知、不可控的未來的焦慮感。而波拉尼奧也已在《智利之夜》中告訴我們:“那些文字正含糊地訴說著人類的歷史和渴求,事實上它們真正講述的是我們的潰敗。”面對這個紛繁變化的世界,既然唯有文學才是治愈人心的救贖,那么,就讓我們這群勇敢的“擺渡人”,伴隨著那些即將綻放在師大校園里的新種“翻譯家”玫瑰,繼續痛并快樂地翻譯下去吧!

(作者為華東師范大學外語學院西班牙語專業教師)