您還有不少翻譯手稿未完成,怎么能半途而廢呢……

他是法國文學研究、翻譯的泰斗,在翻譯、教學和研究三大領域同時取得卓越成就。他著作等身,翻譯過《基督山恩仇記》《茶花女》《悲慘世界》等名著,編寫了《外國文學史》《法國文學史》等教材,前年剛出版38卷《鄭克魯文集》。

驚聞鄭克魯先生病逝,頓時淚眼婆娑。

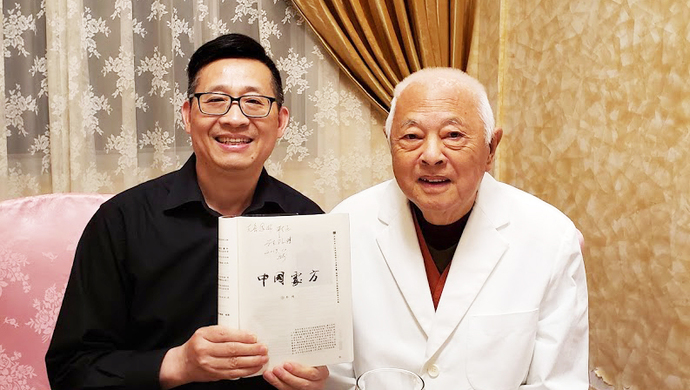

2019年10月作者與鄭克魯先生

鄭先生突然駕鶴西去,是中國文學翻譯界、教育界的巨大損失。他是法國文學研究、翻譯的泰斗,在翻譯、教學和研究三大領域同時取得卓越成就。他著作等身,翻譯過《基督山恩仇記》《茶花女》《悲慘世界》等名著,編寫了《外國文學史》《法國文學史》等教材,前年剛出版38卷《鄭克魯文集》。他曾獲得傅雷翻譯出版獎、法國政府頒發的法國國家一級教育勛章、多個優秀成果獎。

鄭先生的音容笑貌歷歷在目。他1987年調至上海師大時,我已留校工作了幾年——擔任一份教育雜志的編輯。師母朱碧恒恰好被安排到我們編輯部擔任英語翻譯。從那時起,我與先生結下了“亦師亦友”的情誼,長達30多年。

我在校園碰到他們夫婦時,先生總是問長問短,問我最近在看什么書,又在忙什么。先生出身名門,但毫無架子。先生早年在北京大學西語系攻讀法語,后在中國社會科學院攻讀研究生,畢業后留在外文所工作。20世紀80年代中期在武漢大學法語系任系主任并兼法國問題研究所所長,調至上海師大先后擔任文學研究所所長、中文系系主任。

有一天晚上,他們夫婦帶我出席一個出版界朋友的聚會。也是那個夜晚,使我大開眼界。原來,很多暢銷書都是出自這些編輯之手;原來,出書的流程是復雜的,但又不是高不可攀。回家的路上,鄭先生關照我,老是呆在大學象牙塔里還不行,要廣泛接觸社會,廣交文化界朋友。

有一回,先生在校報上看到我寫的一篇心理學科普文章,當面予以表揚,還建議我可以寫“系列文章”,有了一定的積累,就可以出書。在他鼓勵下,我就寫起了系列生活心理學文章,分別在報刊發表,后來與他人合作出版了《青年心理咨詢手冊》。要知道,鄭先生可是一名大學者,無微不至地關心一個青年助教的成長,使我受寵若驚。

自從我漂洋過海后,似乎與先生中斷了聯系。一直到最近幾年微信興起,我又與先生和師母密切聯系上了。

我的長篇小說《茶花淚》英譯本去年在美國出版之際,出版社突然希望有名家推薦,我急向先生求救,他馬上答應,第二天就傳來英文版推薦語:“《茶花淚》以扣人心弦的卓越手法描繪了一位女性移民感人至深的故事。我很少讀到如《茶花淚》一樣具有洞察力而又意味深長的小說,這本書不會令您失望。”先生是小仲馬名著《茶花女》的翻譯者,是最適合寫拙著推薦語的,我和出版社均拍案叫絕。

近年,每次回上海省親,我都會去拜訪先生和師母。去年一年回國三次,就與他們見了好幾次面,他們還在家里招待了我兩次午飯。

鑒于我近年在影視劇創作方面的經驗,去年5月先生提出讓我擔任電視劇《鄭觀應》的項目顧問。晚清著名啟蒙思想家、寫過皇皇巨著《盛世危言》的鄭觀應是先生的曾祖父,先生是電視劇《鄭觀應》的總顧問。去年6月,項目方還特別舉行了聘任我的儀式,先生冒著酷熱出席,令人感動不已。

我與鄭先生最后一次見面,是去年10月30日晚上。那天下午,上海師大舉辦翻譯家許鈞對話作家畢飛宇的講座,我也受邀出席。當天晚宴,鄭先生在百忙中出席了。

那晚的月光下,我跟他們夫婦約好今年4月回滬看望他們。但新冠疫情,暫時阻止了我回家的路。

如今接到的卻是鄭先生的噩耗,叫我如何不痛心?先生,您可是《鄭觀應》的總顧問啊,怎么能顧而不問呢?您還有不少翻譯手稿未完成,怎么能半途而廢呢?

“隨君千日終有別,留得清夢與君隨。”先生,您一路走好!