袁筱一:鄭老的翻譯貼近原文,尊重原著文風

翻譯家鄭克魯先生于9月20日晚10點在醫院去世,享年81歲。

許多人知道鄭克魯的名字,是通過《巴黎圣母院》、《基度山恩仇記》、《茶花女》、《悲慘世界》、《巴爾扎克短篇小說選》、《法國抒情詩選》等法國文學作品。鄭克魯于1962年畢業于北京大學西語系,共出版18部著作,近20部譯作,是在翻譯、教學和研究三大領域同時取得成就的為數不多的翻譯家之一。

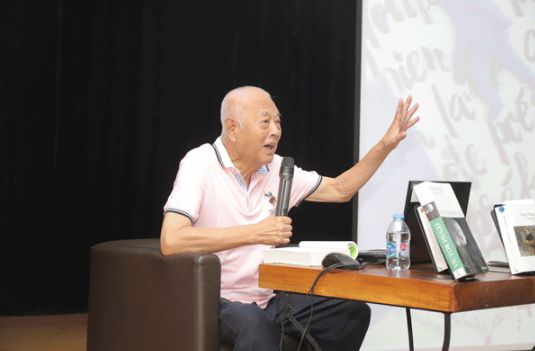

2019年“雨果上海七日行”系列講座,邀請了上海師范大學教授、博士生導師、法語翻譯大家鄭克魯老師。圖片來源:明珠美術館PAM

9月21日,華東師范大學外語學院院長、翻譯家袁筱一告訴澎湃新聞記者,自己與鄭先生相識近30年,聽到他過世的消息,感到十分突然。“之前沒有聽說太多他患病的消息,雖然他年事已高,但始終堅持翻譯事業,筆耕不輟,這份工作始終支撐著他的精神。”

袁筱一回憶,自己初次與鄭老交流是通過電話,身為翻譯領域的前輩,他一直對后輩多有提攜,曾經多次將她引薦給出版社,也曾在多個學術會議上與同行分享自己的心得。在鄭老的翻譯作品中,她印象最為深刻的是《悲慘世界》《局外人》《第二性》等作品,另外就是他主編的學術著作《法國文學史》。《法國文學史》是鄭克魯的學術代表作之一,在袁筱一看來,這是一部外國文學研究者都了解的著作,對后輩學人產生深遠的影響,鄭先生也因此成為中國法語文學研究的奠基人之一。“像鄭克魯、柳鳴九這樣的前輩,對我們后輩學人而言,都是鼎鼎大名,我們都是看他們的書慢慢成長起來的。”

“在我看來,鄭老的翻譯風格可以用‘文如其人’來形容。他的翻譯貼近原文,較為樸實,而不是像有些譯者,個人的風格比較突出。他對原著的文風十分尊重,這也是他能夠同時翻譯許多作家的原因。”

中國的法語文學研究,可以追溯到傅雷、李健吾、伍光健、穆木天一代,他們也是外語文學在國內譯介和傳播的奠基人,身為李健吾的弟子,鄭克魯是第二代研究者和譯者傳人。“中國的法語文學,不管是翻譯還是研究,能夠有今天,都和前面一代代人的努力是分不開來的。可以說,中國的法語文學能有今天的位置,前輩付出的努力功不可沒。”

袁筱一認為,由于時代和背景的限制,鄭克魯這一代學者的研究條件十分艱苦,但他們普遍非常勤奮、同時面對理想十分執著,這是當今的學子很難想象的。“在三十余年的時間里,鄭老翻譯了近2000萬字,這背后的堅持和執著值得我們學習。我們現在雖然視野廣闊,機會變多,出版環境相比之前也有較大改善,但是總體來說,還是缺乏前輩的精神,這種精神如果能夠傳承下來,將是無比寶貴的財富。”

她坦言:“身處翻譯圈,也經常聽到有人抱怨工資太低等等。我想,如果單純是為了錢,應該不會有人選擇研究外國文學,大家更多是為了自己的理想和愛好,為了讓國內的文化事業越來越好,我想老一輩人也就是這樣考慮的。”