重讀《金鎖記》:在“男女”與“時代”之間

原標題:在“男女”與“時代”之間——重論《金鎖記》

摘要:歷來對《金鎖記》的研究偏于從“男女問題”的表象去解讀,而“時代”才是理解張愛玲深層意識的關鍵詞。在張愛玲《自己的文章》中,“時代”二字反復出現15次之多,飽含著她的辯解欲望。《金鎖記》是張愛玲將“男女問題”借助家庭這一載體來表現“時代的夢魘”的典型文本,其創作動力很大程度上源于張愛玲對家庭陰影籠罩下產生的心理危機的克服。“澈底的人物”這一定位可以看作是張愛玲對七巧形象的心詮——她未嫁時的“要強”和嘴頭上的“瑣碎”正是主體精神未被壓制的表征,其“澈底性”是對“真”的執念。這既有她本性使然,也包含著成長過程中在被鄙夷和算計的環境里逼迫出或曰強化了的看透假面的能力。張愛玲的時代意識中有著極強的末世感,并通過書寫不斷沉淪的凡人世界來體現。

引論

1943年,迅速為文壇所矚目的張愛玲,不得不開始面對外界毀譽俱來的評價。1944年5月1日,傅雷以“迅雨”為筆名,發表了《論張愛玲的小說》,既充分稱贊了張愛玲的才華和技巧,又貌似善意卻不乏苛刻地批評了她的創作內容。傅雷說她“題材只限于男女問題”,“遺老遺少和小資產階級,全都為男女問題這惡夢所苦。惡夢中老是霪雨連綿的秋天,潮膩膩,灰暗,骯臟,窒息的腐爛的氣味,像是病人臨終的房間”,并提點道“除了男女之外,世界究竟還遼闊得很”[1]。

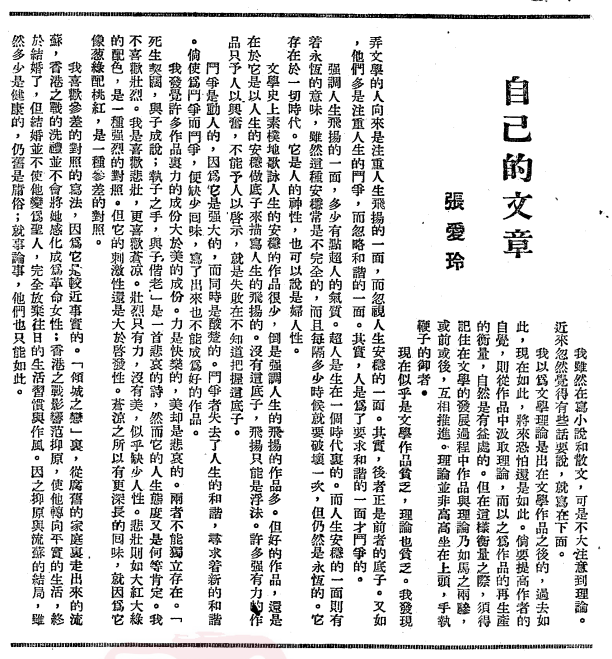

僅兩周后,5月15日,張愛玲頗具論辯性的《自己的文章》面世,幾乎在第一時間做出回應。該文一上來就表達了不吐不快的心情:“我雖然在寫小說和散文,可是不大注意到理論。近來忽然覺得有些話要說,就寫在下面。……須得記住在文學的發展過程中作品與理論乃如馬之兩驂,或前或后,互相推進。理論并非高高坐在上頭,手執鞭子的御者。”[2]張愛玲針鋒相對道“一般所說‘時代的紀念碑’那樣的作品,我是寫不出來的,也不打算嘗試”,“我甚至只是寫些男女間的小事情”。[3]表面上看,答語很謙和,但細細品來,實則硬氣。關于題材,她說“我寫作的題材是這么一個時代”——“舊的東西在崩壞,新的在滋長中”[4]。言下之意,她不滿于傅雷將“男女問題”與“世界”簡單化地二元對立。張愛玲有她的固執或曰堅持。她筆下“男女間的小事情”本意是要來代表“時代”的。

《自己的文章》大體分為兩部分,前半是就其創作整體而言,后半主要是關于《連環套》的自我剖白,因為這部尚在連載中的長篇是最遭傅雷否定的。而在前半部分大約兩千字的篇幅里,“時代”二字反復出現了15次之多。這對于十分講究用字的張愛玲而言,絕不會是隨手寫就的贅語,一定飽含著她的辯解欲望。這一點因其文字精致而歷來為評家與史家所忽視。

故而,面對張愛玲,最值得追問的是,她如何由“男女間的小事情”通向不能掙脫的“時代的夢魘”[5]?通覽1943年至1945年張愛玲黃金時期的全部創作,將一個個“男女問題”的“超文本”鏈接到“時代”網絡的介質是家庭。已有學者在細致研究的基礎上指出:“這些作品從題材看,清一色的是婚姻與家庭。但細推究,在戀愛與家庭兩個方面,每一篇作品的側重點又明顯有所不同。”[6]在筆者看來,張愛玲黃金期創作中最能將“男女問題”借助家庭這一載體來表現“時代的夢魘”的便是《金鎖記》。

張愛玲《自己的文章》初刊

關于《金鎖記》的家庭書寫似乎是一個老生常談的話題,老到了1944年時的傅雷已經觸及。他指出“曹七巧不過是遺老家庭里一種犧牲品”,因門戶錯配而使黃金欲過分高漲、戀愛欲嚴重壓抑,造成“病入膏肓”的心理變態,又報復在子女的身上。在對故事情節夾敘夾議的鋪排中,傅雷已經將《金鎖記》的旨蘊導向了控訴“中國舊家庭制度下的悲劇”[7]這一主題下。后世論者更為明確地提出《金鎖記》“意在暴露家族制度和禮教的最大的被害者一一女性的生存實態”[8],是魯迅《狂人日記》在20世紀40年代的延續。新世紀之交,劉再復從“表現為‘哲學家’”的深度肯定了張愛玲的才能,認為《金鎖記》表面上寫的是“家庭、戀愛、婚姻等枝枝節節”的世俗生活,深層是揭示“這些生活表象之下那些深藏在人性底層的神秘的永恒的秘密”[9]。

前者,“暴露說”失之籠統,將《金鎖記》的家庭書寫限在了單一視角,即所謂“舊家庭”。然而,通觀全篇,《金鎖記》至少涉筆五個家庭:七巧的娘家(曹家)、七巧的婆家(姜家)和分家后各立門戶的三家。曹家照常經營著麻油鋪,雖結局未知,但從七巧兄嫂的言行推斷,應該壞不到哪里去。姜家大房三房里的兒女都進了洋學堂讀書。即便命運最堪憂的三房,小說里也交待道:“那姜季澤雖然窮了,幸喜他交游廣闊,手里還算兜得轉。”季澤的女兒長馨的生活看似也還舒心。倘若說“舊家庭”有問題,何以除了七巧家,其他家庭都還正常的過活?特別是姜家分立的三門,按說都是同一個舊家庭孵化出來的,為何偏偏七巧家這個最不典型的、最不具備舊家庭傳承特征的表現出了最強烈的悲劇性?后者,“深藏論”過于空泛。劉再復為了突出《金鎖記》形而上的一面,執意回避了張愛玲的自我表達,認為這種“超空間之界(上海、香港)與超時間之界(時代)的永恒關懷”是張愛玲“自己也未必意識到的”[10]。事實上,《金鎖記》的時代意識才是理解張愛玲自身及深入文本內在肌理的核心所在,而這需要由表面上枝枝節節的家庭書寫予以打開。

曹七巧像,張愛玲作,載《金鎖記》初刊(《雜志》1943年第12卷第2期)

一、舊貴族時代的沉沒

張愛玲在《自己的文章》中富于形象又相當清楚地表達了她本自內心的時代感:“在時代的高潮來到之前,斬釘截鐵的事物不過是例外。人們只是感覺日常的一切都有點兒不對,不對到恐怖的程度。人是生活于一個時代里的,可是這時代卻在影子似地沉沒下去,人覺得自己是被拋棄了。”[11]張愛玲生于1920年,寫《自己的文章》時不過是20出頭的年輕女子,但卻體察出時代的無聲沉沒以及生活其中之人的異樣、恐怖與被拋棄的感覺。有識者認為張愛玲的創作是“末世文學”,“張愛玲和她筆下的人物共同生活在那個時代行將就木的時候,對于當時的中國文化來說,舊的一切,不論是封建文化、資本主義文化還是殖民文化在那當口都將成為廢墟”[12]。另有學者點到要害:所謂“文明的末世感”,“是一種生存體驗”,“是一個亂世中人對于太平盛世思極而泣的‘壅塞的憂傷’”;“從根本上說,張愛玲的藝術魅力仍在于她所表達的關于‘一個時代’的生存體驗,它們建立在她那非凡的世界感受基礎上”[13]。

從源頭上看,張愛玲的“世界感受”和“生存體驗”與她的家庭出身密不可分。張愛玲家世顯赫,為名門之后;曾外祖父李鴻章,位高權重,祖父張佩綸,清流名臣。然而,自父親一代,家道中落。論者常譴責張父是紈绔子弟,但細考其生平,張佩綸1903年去世時,張父年僅7歲,未及承襲祖蔭,天下已歸入民國,舊時的聲名勢力難堪大用,祖上的榮光反而容易照出現世子孫的無能,從而帶來“影響的焦慮”,甚至壓垮向上的意志。張父年近三十開始花天酒地,嫖妓、賭錢、吸大煙,固然可恨,亦可憐者也。張愛玲的弟弟在回憶里著重說過這種清朝遺老的后代,“民國之后仍然坐享顯赫家世,高不成低不就,在家吃遺產吸大煙、養姨太太,過著奢靡頹廢的生活”;然而,最可憐的是這些遺少的后代,與祖上的榮光更加隔膜,卻“別無選擇”,“我們從小就生活在遺老遺少的家庭陰影中,見到聽到的,都是那些病態的人和病態的事。在我的感覺里,這種陰影是我姊姊和我,以及我的表哥、表姊、表弟這一代人最沉重的壓力。因為我們生活的上空一直籠罩著黑色的云霧,讓人覺得苦悶,有時幾乎要窒息”[14]。十有六成,遺老遺少的家庭陰影投映出了張愛玲的時代感。

《金鎖記》的創作動力很大程度上源于張愛玲對家庭陰影籠罩下產生的心理危機的克服。張愛玲說,當“人覺得自己是被拋棄”時,“為要證實自己的存在,抓住一點真實的,最基本的東西,不能不求助于古老的記憶”[15]。《金鎖記》正是作為遺老遺少后代的張愛玲出現“被拋棄”之感、為證實自己的存在而求助古老記憶的產物。故事開篇“三十年前的上海,一個有月亮的晚上……”就已將人帶入記憶之中。張愛玲在《對照記》里講述了很多早年時的生活。讓人印象深刻的是,年幼時的她對家族舊事有濃厚的興趣;然而,面對她的追問,父親常常回避,姑姑和母親“更是絕口不提上一代”:

他們在思想上都受五四的影響,就連我父親的保守性也是有選擇性的,以維護他個人最切身的權益為限。

我母親還有時候講她自己家從前的事,但是她憎恨我們家。當初說媒的時候都是為了門第葬送了她一生。

“問這些干什么?”我姑姑說。“現在不興這些了。我們是叫沒辦法,都受夠了。”她聲音一低,近于喃喃自語,隨又換回平常的聲口:“到了你們這一代,該往前看了。”[16]

所謂“受五四的影響”,更直白的說,是基于新思潮的塑形而激發的一種恥感——對過往文化的背叛和舊有身份的厭棄。在“遺一代”那里,做出反戈一擊的姿態是容易的;但是可能給“遺二代”造成認同障礙:一方面是來自不明就里的外人言語里的百般羨慕,另一方面卻是身邊最親近家人的不屑一顧。究竟何以決絕如此?母親的憎恨來自哪里?門第如何葬送了她一生?姑姑為何說她與父親“是叫沒辦法”?到底經歷了什么,會說出“都受夠了”?作為“遺二代”的“我們”又怎樣才能“往前看”呢?對此,孩童時的張愛玲或許還達不到懵懵懂懂的程度。然而隨著她長大,母親和姑姑徹底出走,不只離開了家庭,還一同出洋;“那些病態的人和病態的事”聽得多也見得多了,甚至自己的父親就墮入為其中的一員時,“為要證實自己的存在”就成了十分迫切的動機。

《金鎖記》的本事就源自張愛玲的家族故事。據她弟弟回憶,小說發表時,“她二十四歲,我二十三歲。我一看就知道,《金鎖記》的故事、人物,脫胎于李鴻章次子李經述的家中。因為在那之前很多年,我姊姊和我就已走進《金鎖記》里的生活中,和小說里的‘曹七巧’‘三爺’‘長安’‘長白’打過照面”[17]。曾有學者指出:“這個家族在沉落,它已被前進了的歷史拋棄,張愛玲被裹挾著一起失落于時代了。……張愛玲與舊營壘舊傳統形成了這樣的關系:極為清醒地意識到她所出身的階級不可避免的悲劇命運,對它進行無情的剖析,既不甘心于和它一起沉落,又流連忘返,走不出舊營壘,斬不斷或者說不愿斬斷和它那千絲萬縷的精神聯系。這就是她內心感情的深刻矛盾。”[18]1944年,張愛玲還寫了一篇關于早年生活的文章《私語》,“所寫的都是不必去想它,永遠在那里的,可以說是下意識的一部分背景”;里面有一句話意味豐厚,“我覺得一切的繁華熱鬧都已經成了過去,我沒有份了,躺在床上哭了又哭”[19]。這句話雖是在具體的情境中講出,但品讀“私語”里的“下意識”,毋寧說是其家族史意識的象征。

張愛玲攝于1954年

《金鎖記》就是從“一切的繁華熱鬧都已經成了過去”開始寫起的,“那兩年正忙著換朝代,姜公館避兵到上海來”[20]。這一時空安排頗為巧妙,一上來就揭示出時代的變換。“青山遮不住,畢竟東流去”。姜家何等勢力?在北京住的是“深堂大院”,即便搬入上海“最新式洋房”,都嫌不夠住;且不說全國各地的房產、田產,能娶到“公侯人家小姐”便暗示了這個家庭曾有的政治地位。然而,越是這樣的家庭,越是家國一體。國體鼎革,一家一戶無力抗拒時代的車輪滾滾而過。故事明處寫的是姜家漸趨落敗,暗處對應的是舊貴族時代的沉沒,而七巧及其子女悲劇的一生看似只是日常,與時代無關,實則正是時代沉淪所碾碎的棄物。在新的時代里,門第觀念成為被嘲諷的落后殘存;可是曾幾何時為之犧牲韶華者的人生還未盡展開。諸如此類的恐怖感,恰可解釋母親與姑姑的決絕。

從創作主體的心態看,張愛玲早年的身世無疑影響了她人格心理的發展,進而影響到她對外部世界的感受和體驗。于是,有學者說:“‘失落感’是她基本的心理狀態,從而導致了她精神上的悲觀氣質。”[21]殊不知,七歲時的張愛玲也寫過一篇歷史小說,“開頭是:‘話說隋末唐初時候。’我喜歡那時候,那彷佛是一個興興轟轟橙紅色的時代”[22]。不知是什么時候,張愛玲開始不喜歡“興興轟轟橙紅色”的“壯烈”,而轉悅“大紅大綠”的“悲壯”,亦不知何時,復偏愛“蔥綠配桃紅”的“蒼涼”[23]。不過毫無疑問,這是成熟的標志,也是成長的代價。

二、作為“澈底的人物”的七巧

張愛玲黃金期創作的獨特性之一便是在小說中實現了以小博大。她說:“我的作品里沒有戰爭,也沒有革命。我以為人在戀愛的時候,是比在戰爭或革命的時候更素樸,也更放恣的。戰爭與革命,由于事件本身的性質,往往要求才智比要求感情的支持更迫切。而描寫戰爭與革命的作品也往往失敗在技術的成份大于藝術的成份。”[24]在張愛玲看來,就表現時代而言,戰爭或革命的題材是好操作的。因此,幼年的她想要表達“興興轟轟橙紅色的時代”時,寫的是“隋末唐初”,那是一個亂世,但“英雄”輩出,至少在小張愛玲的心里是這樣的。但長大成人后,張愛玲已經不再能夠或曰甘心去借“英雄有力”來書寫時代了,她轉而去塑造“軟弱的凡人”,去寫凡人在時代中的掙扎。這是特別考驗作家筆力的。寫出凡人的掙扎不算難,難就難在將作者的時代感置于人物的掙扎中。即便處于創作黃金期的張愛玲,也并非能夠處理好每篇小說的題材在大小之間的兼容度。相較而言,最為成功的是她的《金鎖記》。張愛玲說:

極端病態與極端覺悟的人究竟不多。時代是這么沉重,不容那么容易就大澈大悟。這些年來,人類倒底也這么生活了下來,可見瘋狂是瘋狂,還是有分寸的。所以我的小說里,除了《金鎖記》里的曹七巧,全是些不澈底的人物。他們不是英雄,他們可是這時代的廣大的負荷者。因為他們雖然不澈底,但究竟是認真的。他們沒有悲壯,只有蒼涼。悲壯是一種完成,而蒼涼則是一種啟示。[25]

這段話的表達非常值得細細玩味。其中,最關鍵的提示是“除了《金鎖記》里的曹七巧,全是些不澈底的人物”,而“不是英雄”的他們卻是“這時代的廣大的負荷者”。“澈底的人物”這一定位可以看作是張愛玲對七巧形象的心詮。那該如何理解“澈底的人物”?作為“澈底的人物”,七巧的“澈底性”體現在何處?引文中的“他們”包不包括七巧?七巧還是不是“時代的廣大的負荷者”中的一員?這些問題將是剖析《金鎖記》乃至張愛玲黃金期創作的重要線索。

首先,何謂“澈底”?有一種比較通行的看法是“曹七巧最徹底地承受了舊時代婦女的不幸,最徹底地集中了舊時代婦女的心理重負,也最徹底地將一切不幸與重負報復于她所能報復的一切人。將曹七巧作為中國家庭關系‘被食、自食與食人’循環鏈中的一環來考察,這一形象有著深刻的意義”[26]。然而,這一解釋顯然把“澈底”外在化了。“澈底的人物”應該是說人物內在本性的“澈底”。另有學者稱,曹七巧“超越了張愛玲對待人物的一般安排”,“七巧的‘徹底’就是‘徹底破壞’。破壞可能喜歡她,也可能是算計她的姜季澤;破壞她的兒子姜長白;破壞兒媳婦芝壽和兒子的妾絹姑娘——她們都死了;破壞她的女兒姜長安。當然她更破壞了自己。我們可以說,曹七巧是個人世間的英雄。但是她超越不了這一點”[27]。這里對“徹底”的解讀已經推進到曹七巧自身的一面,但“徹底”卻是一個副詞化的存在,強調的是作為行動層面的“破壞”之“徹底”,也還不是人物主體層面的“澈底”。

過往的研究者慣于盯住七巧的“人性扭曲”,認為她受舊家庭的迫害,“一級一級走進沒有光的所在”,最終蛻變為害人者。這種將七巧放入二元論的闡釋模式似已成通論。但是七巧身上是否存在一以貫之的地方?在“蛻變”說之外,能否找到一種偏于本質論的解釋路徑?倘若只肯定分家前的七巧而否定分家后的七巧,那這一形象還能否稱作“澈底”?

“澈底”與“徹底”是一對“異形等義詞”。在確立標準詞形時,按從俗的原則,前者被后者取代,教育部和國家語委2001年發布的《第一批異形詞整理表》推薦使用的詞形就是“徹底”。[28]但在《新東方雜志》的原刊中,張愛玲本寫作“澈底”;后人整理時,被改為“徹底”。“徹”字由“徹”簡化而來,本義為“通”。《漢語大詞典》釋義“徹底”為二,分別是“通透到底。形容深透、完全而無所遺留”和“形容水清見底”[29]。不過兩個義項本就是關聯相通的。“水清見底”的指示更為具體,“通透到底”是推廣開來的泛說。基于此判斷,張愛玲說七巧是“澈底的人物”,應該指的是她的“通透”,像水清到可以見底的程度。這種“通透”才是曹七巧區別于“金鎖世界”里所有人物的根本所在。

七巧的原生家庭相當糟糕,不只是小門小戶的問題。從哥哥做主婚姻來看,她很可能自幼失怙,寄人籬下,未嫁時站柜臺賣麻油。七巧的哥哥曹大年又是自私寡恥之人。他嘴上說幫著七巧斗姜家,卻遭七巧斥罵:“我早把你看得透里透——斗得過他們,你到我跟前來邀功要錢,斗不過他們,你往那邊一倒。本來見了做官的就魂都沒有了,頭一縮,死活隨我去。”隨后,張愛玲寫“大年漲紅了臉冷笑道”。臉紅什么?顯然是被七巧看穿了偽裝。接著,二人爭執了起來。大年說:“路遠迢迢趕來看你,倒是我們的不是了!走!我們這就走!憑良心說,我就用你兩個錢,也是該的,當初我若貪圖財禮,問姜家多要幾百兩銀子,把你賣給他們做姨太太,也就賣了。”先不說這惱羞成怒的嘴臉十分難看,從小說前面交待的姜家老太太“索性聘了來做正頭奶奶,好教她死心塌地服侍二爺”的如意算盤看,大年仍舊是在用謊言往自家臉上貼金。而且由“多要幾百兩銀子”的“多”字推敲,七巧這“正頭奶奶”的身份也是他哥賣錢的結果。

然而,她最初并沒有因為被大年換錢而生氣。最終讓七巧寒心的是她坐月子看家時哥哥盜竊姜家財物之事。此事是借小雙之口暗下說出的,“舅爺腳步兒走得勤了些,就丟了一票東西”。這既表出七巧在姜家的處境,又照應了七巧與哥哥這次見面時說的一長串抱怨話的背景。七巧說:“我只道你這一輩子不打算上門了!你害得我好!你扔崩一走,我可走不了。你也不顧我的死活。……我不說,我可禁不住人家不說。就為你,我氣出了一身病在這里。”這時,她嫂子急忙勸解:“是他的不是!是他的不是!姑娘受了委屈了。姑娘受的委屈也不止這一件,好歹忍著罷,總有個出頭之日。”張愛玲跟著寫道:“她嫂子那句‘姑娘受的委屈也不止這一件’的話卻深深打進她心坎兒里去。”這里的“委屈”應不是指七巧在婆家受到的委屈,而是她嫂子目擊的她在娘家時吃的苦。

可笑的是,這位嫂子并不是真的理解她的人,而只是在討好她。大年的可惡是寫在臉上的,大年媳婦的虛偽是刻在骨子里的。小說里詳細寫了大年媳婦說的場面話和做的殷勤事。姿態低到了極點,凈撿七巧愛聽的說:“姑娘近來還抽煙不抽?倒是鴉片煙,平肝導氣,比什么藥都強。姑娘自己千萬保重,我們又不在跟前,誰是個知疼著熱的人?”真正“知疼著熱的人”會勸至親抽鴉片嗎?真是絕佳的反諷!倘若說這一反諷尚是細節方面,張愛玲還套了一層情節性的反諷:

大年夫婦出了姜家的門,她嫂子便道:“我們這位姑奶奶怎么換了個人?沒出嫁的時候不過要強些,嘴頭上瑣碎些,就連后來我們去瞧她,雖是比前暴躁些,也還有個分寸,不似如今瘋瘋傻傻,說話有一句沒一句,就沒一點兒得人心的地方。”

“出了姜家的門”,她嫂子卸妝甚快!大年尚會臉紅一下,大年媳婦連這一點點的恥辱心恐怕都缺失了。人前人后,心口不一,表演型人格障礙的典范。她說七巧“沒出嫁的時候不過要強些,嘴頭上瑣碎些”,多么輕描淡寫;“姑娘受了委屈”的痛心疾首不過是令人作嘔的惺惺作態。在大年夫婦的身邊長大,七巧“沒出嫁的時候”到底經歷了什么,可想而知。

七巧的“要強”和嘴頭上的“瑣碎”正是主體精神未被壓制的表征。七巧的本性應是直覺型的女性,未嫁時在與兄嫂的日常糾葛中更加堅定了她的世界觀。哥哥一貫的強詞奪理與嫂子陰險的口蜜腹劍也令她對俗人世界的諸種話術抱有警惕。強烈的個人意志帶給了她穿透假象、擊碎謊言的能力。她的自我防御機制是不能接受來自外部世界的欺騙。當她嫂子說出那些虛情假意的場面話,七巧逐一回懟。她嫂子說她“瘋瘋傻傻,說話有一句沒一句”,實際上是為自己被當面揭穿的難堪找補。所幸七巧將一切迷障看透,否則會像《狂人日記》里的妹妹一樣被“吃”掉。七巧“澈底”的一面已經開始顯現,她活得太清醒,也早早洞察了人性的惡。

三、“恐怖”的“日常”

《金鎖記》的重頭戲是姜家的故事。姜家也是更為恐怖的場所,表面上看波瀾不驚,但卻無時不在暗流涌動。這類似于張愛玲說的“人們只是感覺日常的一切都有點兒不對,不對到恐怖的程度”。故事開場寫了三奶奶陪嫁丫頭鳳簫與老太太撥給七巧使喚的丫頭小雙之間的對話。兩個丫頭言語間的你來我往都透著精明。鳳簫很會抓住話里的縫子借機替新嫁來的主子打聽事。小雙也是高明的引導者,表面上回避又含著試探之意,最終一吐自己的憋悶。二人互有暗示,點到為止,話帶機鋒,又努力讓言談不露痕跡。就在談話興致越發濃郁而有失控危險時,“趙嬤嬤”現身,一句“你們懂得什么”終結了兩個丫頭的深夜臥談。就在讀者被兩個小丫頭的機靈吸引的時候,“趙嬤嬤”的話提示了她們不過是這個“深堂大院”最底層的存在。連身份最低的下人都精明如此,都被嚴絲合縫地納入姜公館的秩序之中。窺一斑而見全豹,“要強”的七巧注定和這里格格不入。

兩個丫頭對話的場景有著極強的功能性意義。橫截面式的切入構成了這篇小說的“現代”特征。同時,這個場景又像極了傳統小說里的“楔子”,與后面的故事巧妙配合。大年的盜竊事件即為一例。再如,張愛玲為何特意交待小雙“原是老太太跟前的人”?作為使喚丫頭,小雙何以對主子七巧滿是厭惡和鄙夷?“小雙”是鄙視網中的一環,預示著姜家從上到下對七巧的態度;也是一個符號,代表著“監視的眼睛”,借貼身丫頭的離心,傳達了七巧在姜家無可依靠的處境。或許她對季澤的挑動也不全是愛欲的驅使,還有著一層現實生存策略的慮算。

毫無疑問,七巧是姜家的“全民公敵”,眾矢之的。她的存在甚至可能讓原本關系緊張的人們重新站到一起。七巧曾對她嫂子訴苦說:“一家子都往我頭上踩,我要是好欺負的,早給作踐死了,饒是這么著,還氣得我七病八痛的!”這是七巧的矯情還是真話呢?不妨細細品讀小說里的第二場戲——鳳簫天亮后侍候三奶奶蘭仙時聚焦到的情形。在這場戲里,大奶奶玳珍出場了,她來找蘭仙一塊去給老太太請安,向新弟妹拉攏示好,又適時地踩了七巧一腳,迫不及待地向新人暗示了七巧抽鴉片的事。張愛玲寫道:

[玳珍]小指頭翹著,輕輕的“噓”了兩聲。蘭仙詫異道:“兩人都抽這個?”玳珍點頭道:“你二哥是過了明路的,她這可是瞞著老太太的,叫我們夾在中間為難,處處還得替她遮蓋遮蓋,其實老太太有什么不知道?有意的裝不曉得,照常的派她差使,零零碎碎給她罪受,無非是不肯讓她抽個痛快罷了。其實也是的,年紀輕輕的婦道人家,有什么了不得的心事,要抽這個解悶兒?”

此處筆法甚為高明,讓嘴上說著“處處還得替她遮蓋遮蓋”的玳珍暴露了心口不一,明明眼下就是在張揚七巧的事。真是“巧言令色鮮矣仁”!這哪里是“公侯人家小姐”應該具備的所謂賢良淑德的大家閨秀品質?一句“有什么了不得的心事”揭出了她無法與七巧共情的現實。綜觀全篇,玳珍是一個長袖善舞又偽裝性強的人物類型。她不是惡體制的源頭,但卻是惡體制的維護者和受益人。比起大年媳婦的小人嘴臉,玳珍做的一切看似都還妥帖,分寸拿捏得恰到好處,但這不動聲色的“日常”正是“恐怖”之所在。

再看其他人,老太太是“零零碎碎給她罪受”。姜云澤是當面沖七巧發脾氣,說她“平日還不夠討人嫌的?”季澤心里盤算的是七巧“脾氣這樣躁”、“人緣這樣壞,上上下下誰肯代她包涵一點?”作為姜家名義上的二奶奶,小雙這樣的下人終究傷不到她的根本,但姜家的統治階級也全是鄙夷的態度。七巧是被家庭秩序扭曲乃至撕裂的受壓抑者。姜家把給她名分當作了莫大的恩典,但根本不能接受她在實際層面的象征意義。他們所希望的是:七巧能夠安分于命運的安排,自知低人一等就老老實實地順從。七巧的“罪不可恕”無非是她的生性“要強”和不甘心。七巧所言“我要是好欺負的,早給作踐死了”應該是最接近實情的表達。這個“死”字,不僅是肉體上,還可以包含精神方面。要么,主體意識被完全擊垮,憋悶而身死;要么,放棄生的意志,不求抗爭而心死。好在七巧是一個“澈底的人物”,她堅持了下來。

“姜家”確實是一個壓迫性極強的“舊家庭”。只是既往研究或否定其封建專制、或批判其男權中心,均是一種宏大敘事的理論觀照。這種宏大的追求和張愛玲的氣質根底上是背道而馳的。歸根到底,“舊家庭”里的男男女女都不是抽象的話語存在,而是活生生的人際關系,是每天都會重來一遍的日常。張愛玲對姜家“恐怖”的渲染更接近于漢娜·阿倫特所強調的與“根本的邪惡”相對照的、產生于膚淺動機的“平庸的邪惡”[30]。

姜季澤像,張愛玲作,載《金鎖記》初刊

“姜家”最終隨著老太太的過世難逃分家的命運。小說里寫了七巧的心路歷程:“今天是她嫁到姜家來之后一切幻想的集中點。這些年了,她戴著黃金的枷鎖,可是連金子的邊都啃不到,這以后就不同了。”那么,以七巧為當家人的新家與舊姜家是什么關系呢?從二元論的七巧觀來解釋是七巧從受害者變身為害人者。所舉的例子是七巧害了兒媳芝壽和女兒長安。小說臨近結尾時也確實總結了七巧的一生,稱:“三十年來她戴著黃金的枷。她用那沉重的枷角劈殺了幾個人,沒死的也送了半條命。”然而,吊詭的是,分家時敘事者說“以后就不同了”,因為七巧掌握了財政大權。何以終其一生一直“戴著黃金的枷”?這要從季澤的登門行騙說起。關于季澤的虛情假意,邵迎建做過很到位的剖析,并指出“女性”的七巧死去,取而代之的是一名作為壓迫者的“父性”七巧[31]。確實,經歷了季澤意欲欺騙事件后,七巧徹底看透了男女問題,但更重要的是她看清了人生。這件事讓她放下了最后一絲殘存的對于不切實際的虛幻的希冀。原本就活得十分清醒的她經此一事完全認清了生活的本相——“你自己要曉得當心,誰不想你的錢?”何況這錢還是“她賣掉她的一生換來的幾個錢”。

因此,所謂“金鎖記”實際上可分為兩段:分家前,七巧在姜家時,“戴著黃金的枷鎖”指的是被束縛和被壓迫;分家后,“戴著黃金的枷”說的是提防錢財的被騙與被奪。同時巧妙照應的是,長白、長安是雙重的“戴著黃金的枷鎖”的人,一方面,沒有獨立的經濟能力,只能一切聽七巧安排;另一方面,作為七巧的孩子,被迫和七巧一起承受著提防錢財被騙的精神重壓。然而,七巧對長白、長安的“害”和“姜家”對七巧的“害”完全不可同日而語。前者出于過度的保護欲,近似基于愛的名義的控制;后者是黨同伐異,是高高在上又讓人說不出所以的傲慢與欺凌。可是,二者之間又構成了因果關系。后者是七巧世界觀的核心來源,因為對世界和人性的不信任,才會對長白、長安過分的看護。

最有意味的是,關于七巧“用那沉重的枷角劈殺了幾個人”的事,張愛玲的敘事態度是相當曖昧的,留下了頗為豐富的闡釋空間。譬如芝壽,本是“袁家的小姐”,為何要屈尊嫁給聲名不好的七巧兒子?長白“親口招供的她媳婦的秘密”究竟是什么?倘若只是小兩口的房中事,為何叫“她媳婦的秘密”?又為何會“逼得芝壽的母親臉皮紫漲,也無顏再見女兒,放下牌,乘了包車回去了”?芝壽在婚前到底隱瞞了什么?張愛玲的筆下為何要強調芝壽“戴著藍眼鏡”?在原刊中,有一幅張愛玲專門為“芝壽”畫的配圖,因何它鮮明地具有女學生的氣質?追問這么多,并非要說芝壽最終的死與七巧無關,只是想強調故事冰山之下還潛藏著未知但實存的另外八分之七。再換個角度看,芝壽這一形象的類型意義還在于她構成了七巧形象的背面。在變態家庭里,芝壽的善良與隱忍是不值得提倡的;倘若七巧在姜家時沒有堅持她的反抗,結局只會比芝壽更慘。讀者看到的是七巧對芝壽的欺負,但姜家人對七巧的打壓當數倍于此。

芝壽像,張愛玲作,載《金鎖記》初刊

至于所謂長安的悲劇,更可以推敲。人們為長安感到惋惜,主要是認為她錯過了與童世舫的姻緣,似乎二人結婚之后,長安就會獲得幸福。但這樣想,恐怕太過天真,也不符合張愛玲的設計。童世舫與長安的定情從一開始就是一個美麗的錯誤——他因為遭遇了外國女同學的移情別戀,就“深信妻子還是舊式的好”。對此,小說的敘事話語里有著明顯的揶揄之氣。長安確實是“舊式”的,甚至連洋學堂都沒有念成,不過這位“舊式”女子吸鴉片煙也是實情。

小說最后的高潮戲是七巧背著長安吩咐長白下帖子請童世舫吃便飯。論者慣于譴責七巧葬送了女兒的幸福。但反過來想,這恰恰是七巧為女兒的幸福做的一次試探,她向童世舫說長安抽大煙的歷史也大體符合實際。七巧只不過是毫無隱瞞或者略加夸張地在一般人看來不合時宜說真話的時候講了真話。這時,童世舫的反應是“這就是他所懷念著的古中國……他的幽嫻貞靜的中國閨秀是抽鴉片的!他坐了起來,雙手托著頭,感到了難堪的落寞”。童世舫最初對長安本人的了解非常匱乏,只不過愛上了她古中國閨秀的身份符號。兩人解除婚約、“認真的做起朋友來”之后,長安才在世舫面前流露出些許真性情;世舫漸漸發覺“你這人真有意思”,這也說明他之前對長安是抱有錯誤幻想的。即便因解除婚約,二人關系更近一步了,童世舫仍無法接受長安吸食鴉片的過往。他原本有機會親口問一問長安,聽她說說她的決心和為他做出的改變,但是他未曾努力過。設想,倘若長安一開始就嫁入童家,是否會成為童家的“芝壽”?作為“秘密”攜帶者,如果婚后吸鴉片的丑事被曝光,長安的命運會不會也像芝壽一樣?《金鎖記》中常常不乏此類草蛇灰線的伏筆與照應。事實上,小說最后留給了長安一個還算光明的結局,“七巧過世以后,長安和長白分了家搬出來住。七巧的女兒是不難解決她自己的問題的”。七巧勉力硬撐了一輩子,留給了長安足夠自立的錢,這些錢可以讓長安不再背負黃金的枷鎖,去選擇她自己想過的人生。

四、近乎無解的“時代的夢魘”

在《金鎖記》的故事世界里,很難說七巧的道德品質最壞,更非是她傷天害理的事干得最多,但她承擔了最大的“恨”。“她知道她兒子女兒恨毒了她,她婆家的人恨她,她娘家的人恨她”。追根溯源,在曹七巧的身上,有一種對于“真”的絕對執念。這一執念甚至讓她敏感過度,也為此付出了親情的代價。

與七巧的“真”相對的,就是姜家的“偽”。這偽到老太太死后分了家都沒有終結,姜季澤還要利用七巧最難設防的軟肋去構陷她。查閱原刊,《金鎖記》是分兩期連載的。這一細節,少為研究界所注意,通常只就情節來斷,將分家前后劃開故事的兩半,這也確實是兩個不同的時空。然而,為何張愛玲選擇將第一節斷在季澤行騙事件未果處?第二節開篇就是“季澤走了”。隨后,張愛玲用了較大篇幅寫了七巧在季澤走后的失魂落魄與戀戀不舍,并豁然揭示了她的內心沖突:“他不是個好人,她又不是不知道。她要他,就得裝糊涂,就得容忍他的壞。她為什么要戳穿他?人生在世,還不就是那么一回事?歸根究底,什么是真的?什么是假的?”這是七巧唯一一次自我懷疑,也是唯一一次對“求真”的懷疑。但是很快,七巧就在玻璃窗的上角重重疊疊掩映的街景幻影中開悟:“都是些鬼,多年前的鬼,多年后的沒投胎的鬼……什么是真的?什么是假的?”這重復手法的運用表明七巧已經從哀怨中走出來了。張愛玲沒有簡單依據時空變化來分節,而是以七巧的精神走向這一內在線索來設置連載節點,可謂手段高明。經過自我懷疑而愈加堅定自己所見為真,于是過猶不及,誤傷也就在所難免。

至此,可以斷言,七巧的“澈底性”就是對“真”的執念。這既有她本性使然,也包含著后天中在被鄙夷和算計的環境里逼迫出或曰強化了的看透假面的能力。整個故事里,七巧最無理取鬧的是對待長安婚戀的態度,但她發怒時說:“名為是她三嬸給找的人,其實不過是拿她三嬸做個幌子。多半是生米煮成了熟飯了,這才挽了三嬸出來做媒。大家齊打伙兒糊弄我一個人……糊弄著也好!”這一方面表明了七巧直覺的敏銳,盡管多疑了半步;另一方面解釋了七巧震怒的原因,和她感到了“大家齊打伙兒糊弄”有關。

七巧的“澈底性”給她帶來巨大的痛苦,倘若糊涂些,她不至如此辛酸,但七巧也明白自己不要強,早被欺負死了。這是一個走不出的悖論,除非換個前提——譬如她沒有嫁入姜家。小說最后寫行將就木的七巧回憶未嫁時的心理活動,稱:“喜歡她的有肉店里的朝祿,她哥哥的結拜弟兄丁玉根、張少泉,還有沈裁縫的兒子。喜歡她,也許只是喜歡跟她開開玩笑。然而如果她挑中了他們之中的一個,往后日子久了,生了孩子,男人多少對她有點真心。”按說,人在回憶的時候總是傾向美化過去,特別是年老時對自己青春期的追憶。然而,風燭殘年的七巧沾沾自喜于那些愛慕時竟然仍清醒地提示自己“喜歡她,也許只是喜歡跟她開開玩笑”。她對男人的理解太過深透,深知沒有一個男子在婚前會為她付出真心。七巧一丁點的期待是有了孩子后“男人多少對她有點真心”。就是這“多少對她有點真心”的暢想已經讓她淚流一線。其情可憫,七巧終其一生求真而未得真。誠然,七巧身上不乏缺點,很多言行也在玩著詐人的虛偽游戲,但這并不影響她是“澈底的人物”。這正是創作者匠心獨具的地方。張愛玲說:“我不把虛偽與真實寫成強烈的對照,卻是用參差的對照的手法寫出現代人的虛偽之中有真實,浮華之中有素樸。”[32]在《金鎖記》中,曹七巧是最契合這一創作原則的人物形象,而姜家的人大半是外表體面、內里虛偽。

張愛玲的時代意識中有著極強的末世感。1944年9月,小說集《傳奇》再版時,她在《再版的話》里說:“時代是倉促的,已經在破壞中,還有更大的破壞要來。有一天我們的文明,不論是升華還是浮華,都要成為過去。”她認為小說家威爾斯的許多預言并不遠了,未來的世界將是“荒原”和“斷瓦頹垣”。[33]有學者參照了威爾斯的《時間機器》《星際戰爭》等悲觀性的想象與預言的代表性作品,“從整體上發現一些制約張愛玲的現實感受與未來想象的暗角”,并在此基礎上斷定它們與張愛玲的文明毀滅感有關。[34]然而,與威爾斯不同的是,張愛玲并未直接去寫人類退化與世界毀滅的“蠻荒世界”,盡管她經歷著比威爾斯所有想象中的景象還要恐怖的第二次世界大戰。

《傳奇》增訂本(山河圖書公司1946年版)封面

張愛玲筆下帶有末世味道的時代感是通過書寫不斷沉淪的凡人世界來體現的。在“金鎖世界”中,七巧的娘家人是典型的小市民,大年夫婦生活在北京城,開著買賣,并非貧寒人家,但唯利是圖,不講人情,竟能為了錢將親妹妹賣到姜家去侍候廢人;欺善怕惡又愛占便宜,嘴上說會幫七巧對付難纏的姜家人,背地里偷盜姜家財物而自顧自逃走,陷還在坐月子的親妹妹于火炕;明明自己理虧,卻總為自己的齷齪找借口,從而合理化自己的行為,甚至反咬一口;即便剛剛口角過,但七巧送了值錢的東西,就“道謝不迭”,毫無尊嚴可言,臉皮很厚;沒有精神追求,得過且過,心胸狹窄,兩面性強,當面一套,出了門馬上就能換張嘴臉……

姜家人則是集體性的自戀型人格障礙。在他們眼中,七巧不是“人”,而是“物”,是被客體化的利用對象。他們表現出來的言語和行為都是一種偽裝,小說里以“玳珍”為典型。出身公侯門庭的她,早已被象征秩序閹割了自我,早早地學會把真實的個性掩藏起來,以之為成熟和體面,把端莊淑德作為人設,實際缺乏容人之量,總有高高在上的心理,看不慣與己不同的類型,特別容易對試圖反抗秩序的人抱有敵意,缺乏同情心和同理心,難于共情。小說中,老太太雖未正面出場,但她的出身當與玳珍相仿。可以斷言,“玳珍”就是年輕期的“老太太”,她未來控制家庭時,還是要眾人早起問安和伺候進膳的。想要他們不去掠奪和壓榨他人以及認真反省過度以自我為中心且夸大自我價值感的認知障礙,幾乎沒有可能。姜家的下人也凈是恨人有笑人無、捧高踩低的勢力之徒。很難講小雙冷笑說“她也配”時僅僅是因為七巧談吐沒有忌諱,而沒有夾雜對同為低賤出身卻做了二奶奶的七巧有妒意,另外或許是產生了可以像主子一樣品評人的幻覺,明明同樣身處弱勢,但腦子中存在根深蒂固的統治階級思想。姜家人面對七巧時,他們是吃人者,將七巧的求生意志污名化為“瘋”;但內部彼此之間,又何嘗不是互害的狀態。姜家人的生存狀態是張愛玲最為熟悉的失勢舊貴族的生活。然而,倒驢不倒架,他們總還可悲地想要維護著已經逝去的榮光,自視過高。

站在七巧的角度,她的想法和做法都有其合理性,或有偏激但頗深刻,刻薄卻比俗世的虛與委蛇更近真。然而,她的自保又傷及無辜,造成新的傷害。從曹家到姜家都遭受非人待遇的七巧,在經歷了季澤行騙未果事件后,終于也變身為控制狂,以愛的名義綁架了子女的人生。她不停地向兒女特別是長安提要求,評判他們的對錯,試圖將自己無法面對的創傷轉移到他人的身上。被她誤傷的人帶著歷史的傷痕重新進入下一個惡的循環之中。《金鎖記》的最后一句話正是:“三十年前的月亮早已沉下去,三十年前的人也死了,然而三十年前的故事還沒完——完不了。”譬如長安,她身上既有很像七巧的一面,又無法完全復制七巧因遭遇不幸而被激發的部分,何況她還是被七巧過分保護起來的。同樣是“不澈底的人物”,長安是最具有蒼涼氣質的,因此,小說里兩次用“一個美麗而蒼涼的手勢”來寫她,透著滿滿的無可奈何的宿命感。

歷來總有很多讀者去譴責七巧是不合格的母親,但就七巧的見識和能力來說,她已經從她的世界觀出發竭盡所能了。無論是原生家庭,還是嫁入的婆家,都給七巧帶來了嚴重的心靈傷害。她人格的不健全是必然的。企望她能肩起黑暗的閘門放她的孩子們到光明的地方去,無疑是不切實際的。平心而論,古往今來真正做到的人怕也寥寥,又何必苛責曹七巧呢?這大概才是張愛玲的創作魅力之所在——“就事論事,他們也只能如此”,正如《傾城之戀》里,“從腐舊的家庭里走出來的流蘇,香港之戰的洗禮并不曾將她感化成為革命女性;香港之戰影響范柳原,使他轉向平實的生活,終于結婚了,但結婚并不使他變為圣人,完全放棄往日的生活習慣與作風”,曹七巧自幼沒有被人愛過,也不可能懂得愛人;亦如魯迅所言“小的時候,不把他當人,大了以后,也做不了人”[35]。就像結婚并不使范柳原變為圣人一樣,當了母親也不能讓七巧就此圣化;何況這母親,七巧還是稀里糊涂地當上的,她說:“真的,連我也不知道這孩子是怎么生出來的!越想越不明白!”關于這種“較近事實的”寫法,張愛玲還說:

我知道我的作品里缺少力,但既然是個寫小說的,就只能盡量表現小說里人物的力,不能代替他們創造出力來。而且我相信,他們雖然不過是軟弱的凡人,不及英雄有力,但正是這些凡人比英雄更能代表這時代的總量。[36]

在曹七巧的塑造上,張愛玲非常冷靜克制,七巧的言行和處事嚴格地保持在同一個人物邏輯的內部,作者沒有替她去“創造出力來”。七巧只能是“軟弱的凡人”,只不過她更“澈底”而已。此外,還有大年夫婦式的人物,也有姜家人的嘴臉,還包括在擠壓的窒息中成長起來的先天不足的長白、長安,“時代的總量”是由這些人代表的,面對生命,他們無法處之泰然,盡是“那種不明不白,猥瑣,難堪,失面子的屈服,然而到底還是凄哀的”[37]。

這樣的時代終究是可悲的、不合理的、脆弱不堪的、病態而荒誕的;然而,“時代的廣大的負荷者”們卻不作深想,戴著假面,在自欺與欺人中渾渾噩噩地茍活于世。即便“澈底”如七巧,她終其一生地維護著自我,但仍逃不掉命運的擠壓,個人的掙扎注定是無力的也是無效的。正因如此,時代會“影子似地沉沒下去”,這是不可避免的,也是無力挽回的,“人覺得自己是被拋棄了”,于是惡性循環,周而復始。誰該為時代的沉淪負責任?似乎找不到元兇,似乎又都是幫兇。面對近乎無解的“時代的夢魘”,很多作家主題先行,“急于要求完成”,而以造物主的姿態在作品中想象性地解決世間難題,“要求刺激來滿足自己”,通過創造英雄之力來回避窘迫或說自我安慰;但張愛玲反復表示:“我只求自己能夠寫得真實些。”[38]在此意義上看,與其講張愛玲的小說是反烏托邦敘事,不如說大多作家的創作是烏托邦式的想象,放大了小說的功能。看似張愛玲寫的不過是些男男女女的情欲故事,但由這些有性別的凡人表演正可見出張愛玲的與眾不同。

注釋:

[1]迅雨(傅雷):《論張愛玲的小說》,《萬象》第3年第11期,1944年5月。

[2]張愛玲:《自己的文章》,《新東方雜志》第9卷第4、5月號合刊,1944年5月。

[3]張愛玲:《自己的文章》,《新東方雜志》第9卷第4、5月號合刊,1944年5月。張愛玲所言不打算嘗試“時代的紀念碑”那樣的作品直接回應的是胡蘭成在《新東方雜志》1944年第3期上發表的《皂隸·清客與來者》,但《自己的文章》擬想的主要對話者是署名“迅雨”的傅雷。

[4]張愛玲:《自己的文章》,《新東方雜志》第9卷第4、5月號合刊,1944年5月。

[5]張愛玲:《自己的文章》,《新東方雜志》第9卷第4、5月號合刊,1944年5月。

[6]陳千里:《因性而別——中國現代文學家庭書寫新論》,天津:南開大學出版社,2013年,第250頁。

[7]夏志清:《中國現代小說史》,劉紹銘等譯,杭州:浙江人民出版社,2016年,第424頁。

[8]邵迎建:《重讀張愛玲〈金鎖記〉》,《中國現代文學研究叢刊》1996年第3期。譚桂林也較早指出《金鎖記》主題在“暴露封建家族制度的弊端與罪惡”。譚桂林:《張愛玲家族題材小說簡論》,《聊城師范學院學報》(哲學社會科學版)1996年第1期。

[9]劉再復:《張愛玲的小說與夏志清的〈中國現代小說史〉》,劉紹銘等編:《再讀張愛玲》,濟南:山東畫報出版社,2004年,第36頁。

[10]劉再復:《張愛玲的小說與夏志清的〈中國現代小說史〉》,劉紹銘等編:《再讀張愛玲》,濟南:山東畫報出版社,2004年,第36頁。

[11]張愛玲:《自己的文章》,《新東方雜志》第9卷第4、5月號合刊,1944年5月。

[12]王楓:《一個美麗而蒼涼的手勢——張愛玲小說散論》,《中國現代文學研究叢刊》1993年第3期。

[13]范智紅:《在“古老的記憶”與現代體驗之間——淪陷時期的張愛玲及其小說藝術》,《文學評論》1993年第6期。

[14]張子靜:《我的姊姊張愛玲》,上海:學林出版社,1997年,第139頁。

[15]張愛玲:《自己的文章》,《新東方雜志》第9卷第4、5月號合刊,1944年5月。

[16]張愛玲:《對照記》,廣州:花城出版社,1997年,第32頁。

[17]張子靜:《我的姊姊張愛玲》,上海:學林出版社,1997年,第140-141頁。

[18]宋家宏:《張愛玲的“失落者”心態及創作》,《文學評論》1988年第1期。

[19]張愛玲:《私語》,《流言》,廣州:花城出版社,1997年,第103頁。

[20]張愛玲:《金鎖記》,《雜志》第12卷第2期,1943年。《金鎖記》分兩期在《雜志》上連載。下文所引《金鎖記》的文本皆取自初刊本。

[21]宋家宏:《張愛玲的“失落者”心態及創作》,《文學評論》1988年第1期。

[22]張愛玲:《存稿》,《流言》,廣州:花城出版社,1997年,第193頁。

[23]張愛玲:《自己的文章》,《新東方雜志》第9卷第4、5月號合刊,1944年5月。

[24]張愛玲:《自己的文章》,《新東方雜志》第9卷第4、5月號合刊,1944年5月。

[25]張愛玲:《自己的文章》,《新東方雜志》第9卷第4、5月號合刊,1944年5月。

[26]宋家宏:《一級一級走進沒有光的所在——曹七巧探》,《中國現代文學研究叢刊》1988年第3期。

[27]止庵:《張愛玲的殘酷之美》,《博覽群書》2005年第7期。

[28]侯敏:《異體詞的規范問題》,《語文建設》1992年第3期;刁晏斌:《當代漢語詞匯中的“返祖”現象》,《南京師范大學文學院學報》2006年第2期。

[29]羅竹風主編:《漢語大詞典》(第3卷·下),上海:漢語大詞典出版社,2001年,第1091頁。

[30]有關漢娜·阿倫特對極權主義制度下的邪惡現象的批判,參見涂文娟:《邪惡的兩張面孔:根本的邪惡和平庸的邪惡》,《倫理學研究》2007年第1期。

[31]邵迎建:《重讀張愛玲〈金鎖記〉》,《中國現代文學研究叢刊》1996年第3期。

[32]張愛玲:《自己的文章》,《新東方雜志》第9卷第4、5月號合刊,1944年5月。

[33]張愛玲:《傳奇》,北京:中國青年出版社,2000年,第287-289頁。

[34]劉志榮:《張愛玲·魯迅·沈從文:中國現代三作家論集》,上海:復旦大學出版社,2013年,第11頁。

[35]魯迅:《隨感錄·二十五》,《魯迅全集》第1卷,北京:人民文學出版社,2005年,第312頁。

[36]張愛玲:《自己的文章》,《新東方雜志》第9卷第4、5月號合刊,1944年5月。

[37]張愛玲:《傳奇》,北京:中國青年出版社,2000年,第289頁。

[38]張愛玲:《自己的文章》,《新東方雜志》第9卷第4、5月號合刊,1944年5月。

(作者單位:中國人民大學文學院。圖片為作者提供)