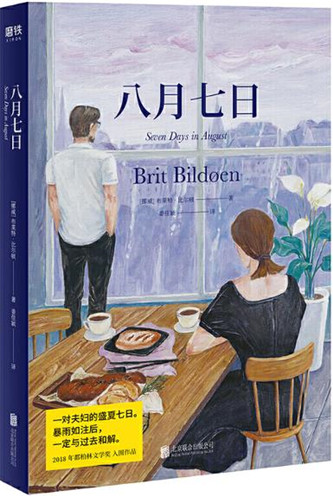

《八月七日》

作者:(挪威)布萊特·比爾頓 出版社:北京聯合出版有限公司 出版時間:2020年05月 ISBN:9787559639868

周四

THURSDAY

索菲透過綠頸酒杯打量著起居室。這時候奧托從廚房里叫她,讓她把餐桌擺好。奧托更喜歡普通的酒杯,他覺得綠頸酒杯太小了。但索菲覺得用這套從祖輩那里繼承的歷史悠久的杯子是一種享受。這套杯子擺在桌上實在令人賞心悅目,不知怎的,就連里面的酒都有了不一樣的味道,每一口都彌足珍貴。透過酒杯,整個起居室盈溢著綠色。她感覺幾乎要失去平衡了,便把酒杯放了下來。奧托又叫了她一次。

“知道了!”她答道。

他們一起把椅子拉出來。奧托把鱈魚和土豆泥擺在盤子里,一條條腌辣椒鋪在鱈魚下面,就像魚片上延伸的一道道傷疤。鱈魚白得像瓷器一般,土豆泥里填滿了黃油。

“什么時候開始?”奧托問道。

“八點,”索菲說,“但我感覺我應付不了。”

“應付不了?這不是問題的關鍵,對嗎?”

“沒錯,我猜我必須去。”

“必須去還是必須不去?”

“必須去。”

“你知道的,我也不太想去。”

“如果我不去的話,會被當成一種抗議。”

索菲把叉子戳在土豆泥上,打起精神,把食物送入嘴中。

“你胳膊上是什么?”奧托突然問道。

索菲狐疑地看著奧托,然后往下看去,看到右手腕上戴著的一個寬大的木質手鐲。她把它往上推了推。

“哦,不過是讓蟲子叮了一下。”

“不是蜱蟲吧?看起來情況不太好。也許你應該去醫院檢查一下。”

“它看起來這樣不過是因為我一直撓它罷了。我清理過了,很快就會消腫的。”

奧托嘆了口氣,沒再多說。這時一陣汽車經過的隆隆聲從樓下街道上傳來,又慢慢遠去。

陽臺的門啪的一聲打開,空氣和噪聲緩緩滲入。街道上的灰塵伴隨著空氣飄進來,在相框頂部和書上留下了一層薄薄的灰色陰影。不過這也正是他樂意看到的。他們生活在充滿藝術氣息的白墻內,但是并沒有一道密不透風的屏障把他們與樓下街道中五彩繽紛的生活隔離開來。搬進來兩年后,他把閣樓也買了下來,并修葺一新。奧托仍然能夠感受到這項工程的余韻在肌肉里快活地跳動。他和索菲經常說,他們選擇這片街區是因為它充滿活力,各種各樣的人生活在這里。有些人會稱之為多元文化,但奧托一直對這樣的措辭很謹慎。他很反感索菲經常用的一個詞,叫作“社會樹冠”,是她從某個參加展覽的貴婦人那里學來的。由于她懶得解釋這個詞的意思,因而人們很少能理解她的笑話,很多人認為索菲根本不懂怎么開玩笑。那位貴婦人一語雙關,意思是她棲息在社會的上層樹枝,也就是社會的“樹冠”上。她稱自己是特權階層的一分子。“我們生活在這里,在最高的樹枝上,俯瞰著城市的屋頂,我們清楚地知道,我們是社會樹冠的特權階層。”他們帶客人參觀的時候,索菲經常這樣說。有時候她會加上一句:“假如我們仍然住在西邊,我們會感覺離樹干近一些。”她從來沒有注意到她說這些話時,投向她的那些狐疑的目光。然而,奧托注意到了。

“這些天路上的車好像變多了。”索菲說。

“很多都是改道的車。新街區建好之后這種情況就會好很多。”

“是林苑。你沒聽到他們都把它叫作‘林苑’嗎?沒有什么街區住宅樓或者公寓了,現在人們都把它們叫作‘林苑’‘花園洋房’或者‘園林別墅’。”

“隨便吧。”奧托聳了聳肩。

索菲去換在展覽開幕式上要穿的裙子,奧托跟著她到樓上去換一件襯衫。衣柜的門敞開著,她在衣柜前站定,端詳著一排黑色禮服。她到底有多少條這樣的裙子?她用哪些標準來確定究竟穿哪一條?對于奧托來說,這些裙子看起來都差不多。

“你覺得你不得不去,是因為卡琳吧?”他說著,幫她拉上裙子背后的拉鏈。他喜歡看她綰起頭發不讓拉鏈夾住的樣子。一種干燥的清香從她的頸間飄來,奧托頓時感到自己整個人都沐浴在了溫暖的陽光里。

“怎么說呢,這其實是我負責的部門!但沒錯,這個秘密的開幕式是卡琳的主意。當然了,其實也并沒有什么秘密可言。每個人都以為自己收到了獨一無二的邀請,或者認為自己是因為有熟人才進了被邀請名單。當他們發現這個展覽基本上誰都能來的時候,肯定會發飆的。”

“那我至少還可以期待一下欣賞他們進來時的那副表情。”

“展覽的照片都非常精彩。”索菲說,“實際上,有些視頻非常……”

“人山人海的,我很可能什么都看不見。”奧托打斷了她。

說完,他便下樓去廚房煮咖啡了。他對著熱咖啡吹了吹,眼鏡瞬時蒙上了一層霧氣。

“德普會在展覽會上演奏。”索菲拉開了他旁邊的那個凳子。

“你怎么到現在才告訴我?”

“這是她的另一個主意。”索菲咕噥著,抿了一口咖啡。奧托用的是那套黃色的摩卡咖啡杯。

“真不敢相信!你都還沒怎么宣傳今天晚上的精彩之處呢,但是聽起來就已經棒極了。那個藝術家自己呢?她真是只小野貓。不知道到時會不會有什么好戲看呢?”

“你是想到上次她……”

“咬了文化部長!”他笑了起來,“講講那次咬手的事,那可是給你們飯碗的手啊!”

索菲慢慢地搖了搖頭。奧托打量著她。

“不是……你擔心它會成功,是這樣嗎?你擔心卡琳會占上風?”

她投過去一個充滿挑釁意味的眼神。“卡琳想怎么成功都可以,只要她別用它來給我施壓。我擔心的是這個。我厭倦了陰謀詭計,厭惡至極!"奧托輕輕拍她的背。索菲把他的手推開。

“我們該走了。”

樓梯間有的地方很黑。這里的租戶很少會抽出時間來把自己樓層的燈泡換掉,盡管合同規定他們有義務這樣做。奧托繞了一大段路,才避開他們樓下租戶門外的大袋垃圾。索菲沒忍住,輕輕踢了一下垃圾袋,結果袋子里的咖啡渣就濺落到了門墊上。

“干得好!”奧托說。

由于時間比較緊,他們決定騎自行車去。然而索菲很快意識到,她的禮服不是實用的騎行裝備,太短了。但去博物館的路大部分是下坡,所以她決定踩踏板的時候雙腿并攏,這樣可以端莊一點兒。

七年前,他們剛搬到延斯別爾克斯大街的時候,索菲到她工作的地方步行只需三分鐘。她開始在博物館工作跟他們搬到特因街區大約在同一時間,都是在博物館選址布耶維卡并搬過去之前。感覺好像已經過去很久了,就像上輩子的事一樣。確實是上輩子的事。這么多年來,這個地方已經變了,但很難準確地指出究竟哪里發生了變化。也許是他們開始用不一樣的眼光來看待周圍的一切。這個地區一直有些破敗,紙和塑料在街上跌跌撞撞地轉圈,汽車在路上橫沖直撞,行人不管不顧地橫穿馬路。她騎自行車穿過特因大街時一直處于戒備狀態。她這樣做不是沒有道理的,剛剛就有人一下子出現在她車前。索菲用力剎車,后輪發出了“吱——”的聲響。一個身材瘦長、穿著紅色T恤的年輕人向她投來一個驚恐的眼神,然后迅速換了一種表情。他嘴里咕噥著什么,然后一聲咆哮從喉嚨深處翻騰出來。他翹起下巴,用手狠狠地砸了下她的車把,然后走開了。

索菲的雙腳剛才如同釘在地上一般,現在開始顫抖了。一群剛剛還在高聲說話的男人安靜下來,停下來看著她。他們的臉上浮現出某種表情,似乎是帶著期盼的神情,索菲不知道該如何解讀這種表情。她一只腳蹬地,另一只腳跟上來,勉強讓自己挪動腳步,繼續騎車。奧托毫不知情,他已經穿過了她停留的那個十字路口,遠得她幾乎看不見他的背影了。

她追上他的時候,他正在橋上等著。

“是裙子讓你騎不快嗎?”

“不是。是那些該死的橫穿馬路的人,就好像他們無論走到哪兒,面前都有一塊無形的紅毯鋪開。我差點兒撞到一個人,而且這已經不是第一次了。”

“啊!”

“這條裙子,”她的聲音幾乎是支離破碎的,“這條裙子是最不成問題的問題。”

“抱歉我沒有等你。”奧托說。

她深深地吸了一口氣。“沒關系,”她看了看手表,“八點了。”

“我們就快到了。”他說。

傍 晚

在潮濕的秋夜里,博物館的玻璃幕墻看起來很沉悶。從橋上看,那個建筑似乎在水面上傾斜而出。但隨著他們越走越近,它似乎又挺直了。一條橫幅掛在門口,上面的字是大地色的。待到近前,他們才辨認出上面寫的是什么。先是“黑暗挪威”,然后是藝術家的名字,“珍妮·韋格爾曼”。這是一個系列展覽的第一場,主要展示挪威藝術家對愛德華·蒙克的藝術主題的闡釋。珍妮·韋格爾曼對荒涼與黑暗進行了深刻解讀,她的作品中充滿了憂郁、暮色元素。她是一名攝影師,她的作品刻畫了荒蕪的被積雪覆蓋的森林道路,上面有時還帶有人或車輛經過的痕跡。她的視頻是黎明時分在公園小巷拍攝的,一兩個人倏然而過,身影一片模糊。這些作品看起來很黑暗,所以很符合這次展覽的主題。評委們很喜歡這些作品。

索菲喜歡這個展覽,但是對這個概念本身持懷疑態度。這個系列展覽的第一場題為“我們時代的憂郁”。太膚淺了,索菲想,太簡單了,也太表面化了,向挪威藝術家們發出這樣的呼叫實在是太尷尬了。然而,她是博物館里唯一提出這些批判性問題的人,在過去的幾天里,挪威人和外國記者對這個展覽顯示出的興趣令人難以置信。

無論如何,現在的一切都是卡琳說了算。他們進來時看到了她。她看起來就像穿著紅色連衣裙的感嘆號,身上的一切似乎都是筆直的,她的顴骨、她的肩膀、她的臀部,以及她裙子下面突出的棕色膝蓋。她身材纖瘦,但并不是皮包骨頭。她正邁著敏捷的步伐向他們走來,兩只胳膊伸向他們。她親吻了索菲的兩頰,就好像她們不是每天都見面一樣。奧托獲得了同樣的待遇,外加一句恭維話:

“襯衫很漂亮!”

“謝謝。當然,這是索菲……”

他的襯衫是淡藍色的,接近銀色,但卡琳的注意力已經游離,飄向了人群。她站著,緊張地將重心從一只腳轉移到另外一只腳。對于卡琳,奧托好像說過什么,索菲雖記不清楚了,但有這種印象。他好像說卡琳很美,顴骨很高,只有來自卑爾根的女孩才會這樣。索菲從來沒有嫉妒過卡琳,也沒有想到奧托會被她吸引,盡管他不止在一個場合稱贊過她高高的顴骨。高得惹人生氣,索菲現在想,她注意到卡琳用厚厚的一層腮紅來突顯顴骨。

“看,卡琳,大家都來了!”

“是的,確實超出了我們的預期!”卡琳向他們兩個人飛吻,然后消失了。索菲注視著她離開的背影。那是她自己家的一位客人。索菲不知道自己是大聲說出來了還是僅僅在腦袋里想了想。奧托向一群聚在一起的記者致意,其中一個近乎是筋疲力盡、軟綿綿地揮了揮手,可能想要顯得不冷不熱。

“年輕的行尸走肉。”奧托咕噥著說。

“老邁的青年。這不正是這一代應該代表的新的真實嗎?”

“好吧,無論如何,疲勞是真實的。”

“他們已經知道了。”

“知道什么?”

“卡琳蒙騙了他們。”

“呃,他們看起來不像有多生氣。”

索菲立刻感到一陣深入骨髓的疲憊。人墻看起來難以穿透。喧囂的聲音在嶄新的荒蕪的大廳里回響著。值得慶幸的是,會場有一個小小的展臺,一個年輕女人正在供應起泡酒。剛喝下一口,索菲就覺得整個人都精神了。突然間,一只溫熱潮濕的手碰了碰她的手臂。

“你好,老板。”

是阿斯蒙德。他穿著格子襯衫。無論在什么場合,他總是穿著格子襯衫,而且是長袖的。他是一位策展人,是跟她關系比較好的策展人之一。他不僅愛開玩笑,在她被任命為展覽和藏品組織部門的負責人時,他還是唯一沒有突然對她改變態度的同事。即使是現在,幾個月過去了,人們還在繪聲繪色地談論她的升職。索菲懷疑他們所有的評論和鼓勵都暗含諷刺。但阿斯蒙德是少數幾個在說話時讓人備感真誠的人。索菲不知道該跟他說些什么,所以只是點了點頭,舉起了酒杯。

“每個人確實都很開心。”阿斯蒙德揮揮手臂,掃向整個房間。

“是嗎?那么我們也應該表現出開心。”

阿斯蒙德舉起酒杯,輕輕碰了下她的酒杯,并眨了眨眼,酒杯叮當作響。

“致愛德華。”

“致愛德華。”她認真地回應。他站在我這一邊,她想,但很快她就對此產生了懷疑。

“就連文化部長心情好像也很好。”

“文化部長?文化部長在這里嗎?”

阿斯蒙德點了點頭,指了指文化部長。索菲一開始還是沒有看到文化部長,但她看到了奧托的背影,他正自己一個人轉來轉去,仔細觀賞展品。她居然沒有注意到他離開了自己。奧托站在一幅巨大的照片面前,照片上是積雪覆蓋的森林公路附近堆積的一堆原木。由于某種原因,原木的切割表面讓照片看起來很明亮,反襯得雪就像灰色的一樣。樹真的有這么亮?奧托想起家里等待他處理的文件,該死的烏拉恩事件。他渴望了結這件事,或者至少有個大體的解決思路,但這類事件從來沒有真正了結過。他和文化部長擦肩而過時互相點了點頭。索菲沒有提到文化部長會出現在開幕式上。奧托轉身尋找妻子,她正在和她的同事說話。那個人的名字他記不起來了,是奧斯吉爾,還是阿斯吉爾?索菲在那個人身邊顯得很嬌小。她站在那里轉動她的手鐲。她緊張的時候總是會擺弄她的首飾。她跟別人說話的時候總是會轉動她的婚戒,就好像她要把自己擰到地里一樣,奧托經常對此感到惱怒。

索菲意識到自己正在撓手鐲下面被叮咬的地方。阿斯蒙德注意到了。

“是蚊子叮的?”他問。

她想說點兒什么,但還是打住了,只是點了點頭,把手鐲挪到別處,不讓它磨到被叮咬的地方。卡琳邀請了文化部長卻沒有通知她?文化部長打算說些什么嗎?正式的開幕式是在明天。索菲的視線一直追隨著卡琳。卡琳在人群中靈巧地穿行,就像一根紅色的線把各個群體連在一起。卡琳一定是注意到了她的目光,因為她突然向索菲和阿斯蒙德剛剛建立的安全區域走來。索菲又開始轉動她的手鐲了。

卡琳湊近索菲的耳朵。

“文化部長的事……”

“我不知道他會來。”

“我也不清楚,直到今天下午才知道。不過如果邀請他說幾句的話……”

索菲眉頭緊鎖,但點了點頭。不一會兒卡琳就站在白色的臨時演講臺上,它就像一塊魔毯一樣低懸在地面上方。卡琳直接開始講話,都沒有咳嗽一聲或敲敲麥克風示意一下。索菲聽到了人群中善意的竊竊私語,想起她被任命為部門經理之后第一次績效評估時的場景。卡琳表達了她能夠親力親為舉辦展覽會、直接面向公眾的興奮之情,這讓索菲之后很難處理她們之間的緊張關系。她知道卡琳覺得自己受到了輕視。索菲也知道,大多數在博物館工作了一段時間的人會認為,卡琳長期以來的一線工作比索菲的研究工作和發表的眾多作品分量要重。

“我們今天還有一個驚喜,文化部長想跟大家講幾句話。”卡琳以這句話作結,退到一邊。文化部長拿著一束長長的暗紅色劍蘭現身,他走上演講臺時失去了平衡,卡琳趕緊將花束從他手中接了過來。

“是的,經歷了這位藝術家和我的前任部長的事以后,我還敢露面向她表示問候,確實是一個驚喜。”文化部長在觀眾的笑聲和噓聲中開始了他的講話,“但因為這是一個特殊的場合,我還是想抓住這個機會。”他繼續往下說,緊張地眨著眼睛,并從灰色西服的內袋中取出一張紙條。索菲覺得他本人看起來就有點兒像一枝花,他身形單薄,歪著頭站著,顯得頭重腳輕,就像一枝被獨自插在玻璃花瓶中的郁金香。他的演講讓她很高興。那不是典型的部長式演講,試圖把博物館的功勞攬在自己身上。他的演講是關于蒙克的遺產的,人們普遍認為蒙克的遺產對這樣一個小國家、這樣一個小小的首都城市來說太過沉重,難以承受。“我們,我指的首先是政客,更傾向于看到問題,而不是機會。我們看到價值之前,會先看到成本。但是你們看,”他指著周圍的藝術品,“看看這位偉大的藝術家有著怎樣的影響,她如何賦予我們靈感,如何塑造著我們,不僅影響了一代代藝術家,更影響了我們整個民族,讓我們能夠將我們的生活方式、我們這些住在遙遠北方的奇特的人的生活狀況:寒冷,疾病,掙扎,還有太陽、夏日的陽光、雪中的亮光、夜晚的燈光,以及我們臉上的光,變成一種永恒的印象。”在文化部長的演講中,人群已經歸于沉寂,他們站著環顧四周,珍妮·韋格爾曼的攝影作品在周圍的墻壁上熠熠生輝,閃閃發亮。索菲瞥了一眼阿斯蒙德,他正在用手指敲打著酒杯。阿斯蒙德感受到了她的目光,輕輕地點了點頭。

然后珍妮·韋格爾曼走上了演講臺。她的白發一如既往地亂如雜草,她的皮夾克也是白色的,她的眼睛化著濃濃的妝,看起來就像蒼白臉上的兩個黑色池塘。她看起來并不完全無害,不過,觀眾得到了出乎意料的樂趣。花束已被交還給文化部長,而他不得不彎下腰把它遞給這位藝術家,因為他比她高整整一頭。當他彎腰的時候,她用雙手抓住了他的頭,吻上了他的嘴唇。這是一個漫長而熱烈的吻。因為他雙手捧著花束,所以什么都做不了,只能用花束將她推開。因此,在試圖逃離珍妮·韋格爾曼的魔爪時,文化部長看起來就像是試圖用劍蘭挖出她的眼睛。相機的快門一閃,照亮了他們的臉。文化部長匆忙跑下演講臺,藝術家把臉藏在了那束劍蘭后面,其中幾支劍蘭在剛才的“混戰”中被折斷了。

索菲在喧囂的人群中艱難跋涉,希望能找到文化部長,乞求他的原諒,彌補他們的錯誤。感謝他精彩的演講,可惜在這次小小的藝術叛逆之后肯定沒有人記得了。然而,他和另一名穿西裝的男子已經在往外走了。索菲差點撞倒文化部長的一個公共事務交流官,那是一位她想不起來名字的年輕女性,當時那個公共事務交流官正在與一個記者爭論。

“無恥的公關伎倆,真令人難以置信,”她朝著索菲的方向猛烈討伐,然后又轉向那個記者,“你不應該讓自己這樣被利用……這純粹是一種宣傳的噱頭!”

這位記者向公共事務交流官投去一個傲慢的眼神,然后低頭看了一眼手機。“那也是個挺成功的噱頭。已經發布到網上了。”他說完朝著門口走去。

索菲看到外面開過來一輛黑色的汽車,它將文化部長吞了進去。她只能放棄打算,咕噥道:“好吧,他可是自己主動來的。”

那個女人驚訝地看著索菲,然后噘起嘴,轉過身來緊隨文化部長而去。索菲顫抖著,抱著自己的手臂,盡管天氣并不冷。她回到大廳。三個穿著黑色衣服的女孩在演講臺上安裝電子琴、吉他和貝斯。在她們旁邊,卡琳與珍妮·韋格爾曼、評委會主席和幾個記者聚集在一起。

奧托看著索菲從舞臺的另一側走來。她謎一般地美麗,臉上掛著淺淺的笑意,而她總是隱藏在這樣的笑容背后。卡琳總是稱她為拉斐爾式的典范。她正朝著他走來,但接著德普開始了他們的第一首黑暗而頑強的歌曲,人群開始聚集在演講臺周圍。這個樂隊的特別之處在于演奏主打歌曲的速度都非常緩慢,聽起來幾乎一樣,至少聽起來一樣壓抑。奧托看了看卡琳,向她豎起了大拇指。卡琳向他閃現了一個燦爛的笑容。顯然,這個夜晚是屬于卡琳的。

索菲并不想從人群中擠過去,所以她轉過身來,徑直朝著房間的后面走去,走向放著飲料的桌子。提供飲料的女孩走了,氣泡酒也已經跑氣了。索菲到處都看不到阿斯蒙德。音樂從遠處聽起來很模糊,就像空桶內的振動一樣。對于那些出席的人來說,這是一場精彩的演出。索菲知道卡琳和其他工作人員會得出如此結論:博物館系列展覽有了一個好得不能再好的開端,一個可恥的吻,一個狂野的藝術家,一個被羞辱的文化部長,僅存的少數紙媒的頭版。只有她一個人覺得這一切很不光彩嗎?索菲感覺到她后背下部熟悉的疼痛,臀部的那種刺痛。沉睡的疼痛又蘇醒了。她的身體可能要封鎖了。開幕式的一些事讓她十分煩惱。那個吸力強勁的吻。一個吸血鬼式的吻。

她轉身回到了晚會現場,在錢包中翻找鑰匙卡,然后向博物館深處走去。自動扶梯已經關閉了,于是她乘電梯到了八樓的展廳,就像進入一個盒子一樣,沒有聲音,沒有印象。索菲慢慢游蕩著穿過房間,沒有在任何一幅畫前駐足,她從來沒有以這種方式觀賞過它們。它們翻滾著,色彩、光影和生命災難的碎片奔流而過。刺耳的咳嗽,短促的呼吸,被狂熱點燃的眼睛。蒼白的皮膚和優雅的禮服,只能暫時掩飾破裂,卻難抑腐爛和死亡的氣息。美和真存在于同一幅畫中,存在于每一幅畫中,這才是重要的,索菲想著,繼續往前走。美和真可以是同一件事,那就是當它成為藝術的時候。這就是我們努力的方向,堅持這一點很重要。當她穿過一個個房間時她這樣想著,忘記了時間,也暫時忘記了那個吻帶來的不快。

她在回家的路上試圖向奧托解釋。他們邊走邊推著自行車。這時候天還不算黑,但路燈已經亮起,支撐起如懸掛在頭頂的帳篷一樣的藍黑色沉重天空。警察局后面的街道幾乎是空的。索菲一個人走的時候很少選擇這條路線。

“這一切都太……沒有意思了。重要的事情不斷被丑聞、名人、時髦的事所掩蓋。部長想說一些關于藝術的實質性內容,然后……唉,是藝術家本人破壞了它……這簡直令人難以置信!”

“任何宣傳都是好的宣傳,這仍然是真的。”

“但是代價是什么?總是讓所有的事情都聳人聽聞,把所有的東西都變得微不足道,只是具有登上小報的價值,迎合最卑下的本能?我們永遠無法從平庸中掙脫出來。為什么?因為沒有人想要掙脫,即使是與有史以來那些偉大的藝術家一起工作的人也是如此。每個人都極度害怕被貼上精英主義者的標簽。這就是最糟糕的……”

“你的工作環境讓你產生了偏見,”奧托說,“你看待一切問題都是從那個角度。”

“很有可能。”

“卡琳和其他人很可能認為這小小的丑聞對博物館是有利的。不過,算了吧,選擇你自己的戰場!”

“那都是從你那里來的。”

“什么意思?”

“沒什么,我只是說你看起來很樂意親身加入每一場戰斗,不管是大的還是小的。就好像烏拉恩事件。”

“那個,其實是一個非常難處理的案例。”

“你看對吧。”

他嘆了口氣。在他們的腳步聲之上,還有他的西裝外套輕輕掠過自行車鈴鐺的唰唰聲、公交車經過格陵蘭街區的轟隆聲。這樣的嘆息表明談話結束了。這意味著他覺得他跟她的談話沒有什么進展。他聽到了自己的嘆息,馬上就后悔了。他們已經無數次討論過這聲嘆息了。

“但是,無論如何,”他急忙說,“你是站在風口浪尖的那個。我可以理解這種感覺一定很討厭。”

她沒有回答。他們路過了最初幾年經常光顧的那家印度餐廳。它已經關閉一段時間了,但桌子上仍然鋪著桌布,插著塑料花的小花瓶像往常一樣擺在桌子上。奧托希望那位和善的店主當初沒有破產。他們曾經互相承諾,如果餐廳重新開業,他們一定要比之前更頻繁地去那里吃飯。索菲經過窗子,沒有往里看。餐廳的名字是貼在窗玻璃上的金色拱形字母,被來往車輛帶起的塵埃覆蓋著,幾乎難以辨認了。

“我希望附近能盡快開一家好一點兒的餐廳,”奧托說,“要是關掉‘好鄰居’,把它變成一個舒適的小酒館就好了!”

角落里的酒吧里面和周圍往往充滿了喧囂與躁動。現在它看起來很安靜,但“小可憐”像往常一樣躺在外面。那是條總會把頭放在腳上的狗,“小可憐”是奧托和索菲給它起的綽號。“小可憐”似乎有一半德國牧羊犬的血統,另一半是別的什么品種,耳朵和鼻子尖尖的,不算是棕色,應該說是黑色的。它幾乎每天晚上都在外面躺著,被一根短繩拴著,眼睛追隨著路人。奧托幻想著把它放出來帶它一起走,把它帶回家,給它提供食物,愛它,帶它一起在公園里散步,給它一個溫暖的家。但“小可憐”已經有主人了,是一個身材魁梧的男人,手臂上有文身,文身一直延伸到脖子下方,藍色和紅色的圖案在僨張的動脈中交匯。所以奧托在逃避。他總是在逃避。我從來沒有拯救過任何人,他想。

“舒適的小酒館。”索菲鄙夷地重復著這句話,“你知道嗎,昨天我從門口進來的時候,里面有一個男人在小便。就在光天化日之下,他就站在那里,在我馬上要進來的地方,搖晃著他的腳跟小便。你認為有人會在這樣的地方開一個舒適的小酒館嗎?”

“你怎么做的?有沒有吼他?”

“吼一個那玩意兒還露在外面的男人?”

“不,你不可能那樣做。你可能只是耐心地等他結束。”

“不,我沒有!我騎了很長時間的一段路,繞著坎蓬走,生氣極了。直到小便在地上浸透了我才回來,但那股惡臭還在。現在也還在!”

他們正穿過鑄鐵大門往回走。門在鉸鏈上發出尖厲的聲音。聞起來確實有尿液的氣味。

“在這種情況下,也許我們應該搬走,”奧托說,“去坎蓬。或許我們真的應該認真考慮這件事了?”

索菲沒有回應,他們把自行車推到了停放處。在他們后面,白樺樹沙沙作響。這兩棵樺樹是庭院里的驕傲。幾片黃葉落在寬闊的花園桌上。是不是太早了?但是夏末已經很干燥了。

“我們不會再年輕了,”奧托繼續說道,“幾年之后,這么多層樓梯對我們來說可能太多了。”

通過她撥弄自行車鎖的哐啷哐啷的聲音,他可以看出她不喜歡他的話。當索菲和別人談起自己和她的丈夫時,她一般會說他們四十多、五十多,而事實上她已經快五十歲了,而他很快就要六十了。奧托覺得她實際上是在否認,拒絕他們正在變老的事實。他曾經大著膽子就此話題跟她進行過一次認真的討論。“但是奧托,我們會老很長很長時間。”她曾經這樣說,“我們會老那么長時間,甚至是幾十年,這樣的時間還不夠長嗎?我們必須在這個時間到來之前就開始老嗎?”對此他無話可說,他不能說出他一直在想什么。他們已經老了。當他們失去瑪麗的時候,就已經過早地被拋入衰老的行列。

登上臺階之后,索菲走向廚房燒水沏茶。奧托癱在讀書椅上,很快就深陷在報紙中。他甚至沒有注意到索菲在他桌子對面放下了一個杯子,直到茶變涼了,她已經睡了。