柏林戲劇節:如何在疫情時期重新定義“現實主義”

5月10日,岡田利規編劇導演的《吸塵器》結束在柏林戲劇節官網的演出錄像播放。至此,2020年柏林戲劇節十部入圍作品中的六部完成線上限時免費播放。因為疫情造成的封鎖,這屆柏林戲劇節變得罕見“全球化”,“劇目演出錄像上云”這個決定,讓一個原本高度精英化的戲劇節,意外地突破了演出地理空間和語言的限制。

值得關注的不是“線上”的形式,而是入圍劇目輸出的信息量

這屆“線上柏林戲劇節”在九天的連線時間里,除了播出演出錄像,也用在線的方式舉行了演后談和若干場研討會。研討會的議題集中了“戲劇上云”等最前沿的議題,包括“停止直播!在線戲劇的機遇與風險”“網絡戲劇和數字化敘事”“從數字化概念到在線首映”“如何在互聯網上運作參與性劇場”“線下劇院構建的社區如何體現在線上”。對比這些議題的時效性和緊迫感,官方錄播的六部作品實在是很“傳統”的,確切說,這次“線上柏林戲劇節”沒有在創作實踐的層面去直面“在線”“直播”等互聯網文化對戲劇和劇場制造的挑戰,只是迫于現實,在互聯網場域將常態下的劇場體驗縮減為“信息意義的分享”。

年輕導演孫曉星在近日的一篇文章中提到:如果“線上戲劇”沒有產生新的語法、敘事和文化立場,如果不能對“線上”這個現場作出建設性的表達,那么“線上戲劇”和“戲劇網絡化” 都不值得被當作嚴肅的概念。基于這樣的立場和判斷,今年的柏林戲劇節值得關注的不是“線上”的形式,而是入圍劇目輸出的信息量。在疫情下的非常態環境中,戲劇節官方從十部入圍作品中挑出六部“上線”,它們的創作思路和呈現方式剛好地切中了現實陣痛:在越來越多的人群被撕裂成不同陣營的當下,戲劇創作能如何追求或重新定義“現實主義”?人們能否在劇場中期待見到一種新的敘述,抵抗世界被消耗、被切割成碎片的現實?

在中心以外的視角,尋找故事在新背景下的重寫和演繹

過去的兩三年里,柏林戲劇節的策展和劇目選擇思路是受到一定爭議的,主要是歐洲之外的學者和劇評人質疑戲劇節過于“歐洲中心”,藝術家、劇目和議題都集中于歐洲當代,事實上造成視野的窄化。去年阿維尼翁戲劇節選中了孟京輝導演的《茶館》,盡管這個版本的完成度仍有待完善,演出后的口碑也兩極分化,但阿維尼翁戲劇節能關注到一個中國導演在當代視角下呈現的一部華語經典戲劇文本,這對歐洲戲劇節展的生態造成的沖擊是顯而易見的。今年柏林戲劇節入圍的《人類的屈辱》可以看作是戲劇節官方尋找“去歐洲中心化視角”的一種努力。

《人類的屈辱》的編導是安塔·海倫娜·雷克,她其實很不贊同作品用“錄像”的方式呈現給觀眾,事實上,有機會看過這個作品現場的觀眾能明顯感受到錄播的平面影像對這個結合了裝置和肢體劇的作品造成很大的損傷。戲劇節官方之所以堅持即使“自損”也要播出這個作品,是因為它能分享出的信息有可能比它的觀看效果更重要。雷克擁有德國和塞內加爾的血統,她是為數不多當今活躍在歐洲一線藝術院團里的黑人藝術家,她對外堅持不用“混血”或“有色人種”形容自己的血緣身份,而是簡單堅決地稱自己是“黑人”。《人類的屈辱》的創作理念,是對弗洛伊德提出的“人類三大屈辱”的質疑和反擊,弗洛伊德認為,人起源于類人猿、地球不是宇宙的中心和人受制于潛意識,這是“人類的屈辱”。而雷克認為,弗洛伊德的立場是以歐洲白人男性為中心的,他無法意識到,或者他潛意識地回避了,人類至深的屈辱是這種白人中心主義。在這個70分鐘的作品里,她試圖通過靜默的肢體表演,反思“人看待人”的歷史,反思“歐洲中心論”主宰下一部分人對另一部分的“他者化”和“客體化”。

去中心化的視角有文化和地域層面的,也有性別層面的。比如《哈姆雷特》這個劇本,莎士比亞的原版不僅是一部經典,更成為一個神話原型。時至今日,幾乎不會有劇場工作者用歷史劇的方式來排演這個文本。對素材和角色的削減、對皇家氣度的消解、模糊時代屬性并嘗試把當下的日常生態自然地和戲劇情境聯系在一起,越來越簡單且透明化的舞臺流程,改變那段著名獨白“生存還是毀滅”出現的時機,甚至,讓女演員來扮演哈姆雷特——所有這些手段已然成為當代劇場的改編共識,觀眾還可以從當代舞臺上的《哈姆雷特》中獲得什么新的體驗?

女演員扮演哈姆雷特正在成為劇場的新常態,隨著女性意識在劇場里的強化,性別焦慮逐漸淡化,女演員的挑戰是扮演“作為哈姆雷特的哈姆雷特”,而不是首要考慮“作為男人的哈姆雷特”。去年,巴西倉庫劇院來上海演出的那版《哈姆雷特》里,女演員帕特西亞既不受困于怎樣表現得像個男人,也不刻意地讓哈姆雷特“去性別化”,她突出了“表演”本身,事實上,原作中有大量臺詞確實是莎士比亞借哈姆雷特的立場思考“表演”這件事,沉思表演如何主宰了人生。同樣在去年,愛爾蘭國家劇院版的《哈姆雷特》里,出現了徹底女性化的哈姆雷特,有劇評人寫道:“為什么哈姆雷特不能是女人呢?為什么要讓女演員壓制自己的性別特征、追求雌雄同體的表演?”

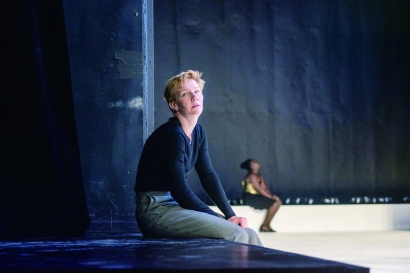

在柏林戲劇節選擇的這部德國波鴻劇院的《哈姆雷特》里,女主角桑德拉·惠勒和她演繹的哈姆雷特的性別元素都淡化了。“哈姆雷特”這個角色超越了性別局限,進入到一種普遍的、人對世界的質詢,即一個人能否堅持誠實地面對一切,一個人要怎樣堅持不在謊言和罪惡前違心地表演。在一個極簡主義的舞臺上,演員的表演讓永恒的神話和迫近的現實相遇了,實現了故事在全新背景下的重寫和演繹。當然,這個創作思路不新鮮,導演借用了部分海納·米勒《哈姆雷特機器》中的獨白臺詞,而《機器》本身就是海納·米勒在他所處的鐵幕背景下對《哈姆雷特》的重寫。波鴻劇院這版《哈姆雷特》的新鮮活力,很大程度來自導演給予了奧菲莉亞以主動性,她不再是純真被動的受難者,她和哈姆雷特之間維系著類似姐妹情深的惺惺相惜的情義,可以說,這個充滿能量的奧菲莉亞,給予了哈姆雷特新的視野。

在《人類的屈辱》和《哈姆雷特》之后,“里米尼記錄”劇團的《龍貓、混蛋、穢語——來自間腦的訊息》進一步給出了在舞臺上探尋新的敘述方式的可能。導演首先關注到“抽動癥患者”這個被遮蔽的群體,她把舞臺空間給了三位患抽動癥的素人演員,這些無法控制自己語言、聲音和動作的素人演員在一次次失控中突破了劇場約定俗成的傳統,也在表演中生成了新的空間和情境。在輕松詼諧的意外中,創作者傳遞出溫柔的剖白:理解和包容是這個時代最大的政治,無論戲劇以什么樣的形態出現,它的靈魂是分享人間感受的藝術,創作意味著讓碎片找到存在感,讓被壓抑的人與事發聲,讓微小的部分重組成鮮活完整的世界。